○拳銃の不適正使用防止対策要綱の制定

平成21年2月2日

務警・総装・務教・務厚・務監発甲第12号

このたび、拳銃の不適正使用の防止及びより一層の適正な人事管理に資するため、別記のとおり拳銃の不適正使用防止対策要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

〔令4務警発甲38―1号・制定文一部改正〕

別記

拳銃の不適正使用防止対策要綱

第1 目的

この要綱は、心身の故障等のため拳銃を適正に使用することができないおそれのある警察官の拳銃の保管措置及びその解除に関する手続、当該保管措置に係る警察官に対する支援要領その他必要な事項を定め、拳銃の不適正使用を防止するとともに、より一層の適正な人事管理を行うことを目的とする。

第2 運用管理担当官

警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、運用管理担当官として、この要綱を適正に運用して実効を上げるほか、警務部長の命により、この要綱に関する事務等の処理を行うものとする。

第3 対象となる警察官

この要綱において第5の保管措置を検討する対象となる警察官(以下「対象警察官」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 精神又は行動の障害の疾病に罹患した者

(2) 勤務環境、人間関係、家族関係、言動等から総合的に判断して著しく精神不安定な状態になっていると認められる者

(3) 身体の障害又は後遺症により、拳銃の適正な使用が困難であると認められる者

(4) 能力、性格等から適正に拳銃を扱うことができないおそれのある者

(5) (1)から(4)までの疑いがある者

第4 対象警察官の把握

1 所属長による把握

所属長は、愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号。以下「健康安全管理規程」という。)及び愛知県警察職員身上指導実施要綱の制定(平成30年務監発甲第33号。以下「身上指導要綱」という。)によるもののほか、あらゆる機会を通じ、自所属における対象警察官の把握に努めるものとする。

2 警務課長による把握

警務課長は、関係する所属長と緊密に連携を図るとともに、人事管理資料に基づき、対象警察官の把握に努めるものとする。

3 警務課長への通報等

(1) 警務課長への通報

所属長は、他所属の対象警察官を把握した場合は、警務課長にその旨を通報(人事第二係経由)しなければならない。

(2) 警務課長による情報提供等

警務課長は、(1)の通報を受けた場合又は2により他所属の対象警察官を把握したときは、当該通報に係る他所属の長に第5の1の(1)の保管措置に必要な情報を提供するとともに、当該検討に関して必要な意見を述べるものとする。

第5 保管措置

1 所属長による的確な保管措置

(1) 保管措置の検討

所属長は、自所属において対象警察官を把握した場合は、対象警察官の拳銃の保管措置を検討するものとする。

(2) 保管命令等

所属長は、(1)の検討の結果、対象警察官が拳銃を携帯して勤務することが不適当と認める場合は、所属長が管理責任者(拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱の制定(平成27年務警・総装・務教・務監発甲第68号。以下「拳銃取扱要綱」という。)第6の1に規定する管理責任者をいう。以下同じ。)であるときは取扱責任者(拳銃取扱要綱第6の2に規定する取扱責任者をいう。以下同じ。)に、所属長が管理責任者でないときは管理責任者に、直ちに拳銃の保管を命ずるほか、当該対象警察官が医師の診察を受けることが適当と認められる場合であるにもかかわらず診察を受けていないときは、早急に医師の診察を受けるよう指導するものとする。

(3) 警務課長への報告等

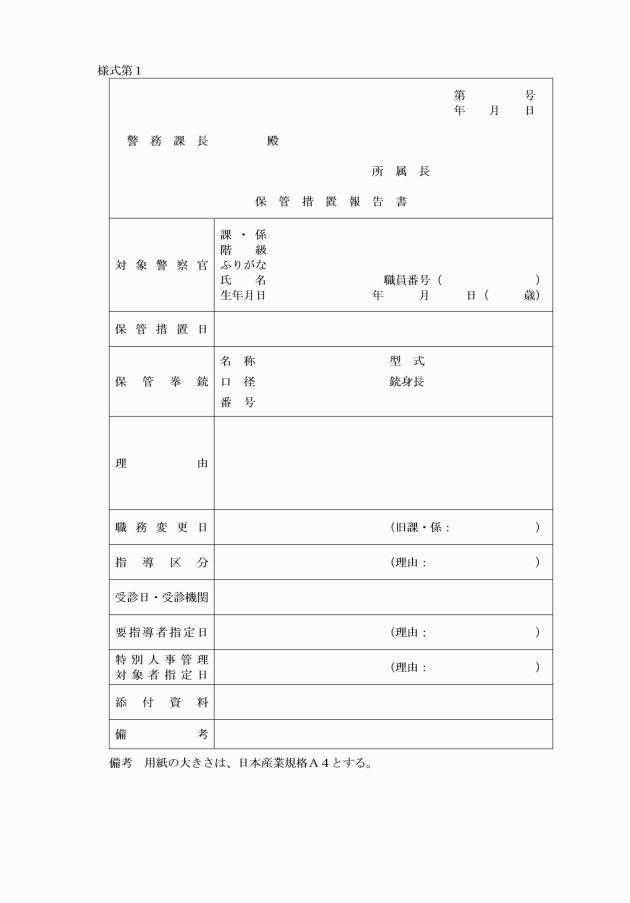

ア 所属長は、(2)による保管措置を執った場合は、保管措置報告書(様式第1)により警務課長に報告(人事第二係経由)するものとする。

イ 警務課長は、アの報告を受けた場合は、当該報告に係る所属長に保管措置及び早期回復のための支援に関して必要な助言を行うものとし、必要に応じてその状況に関する報告を求めるものとする。

(4) 警務部長への報告等

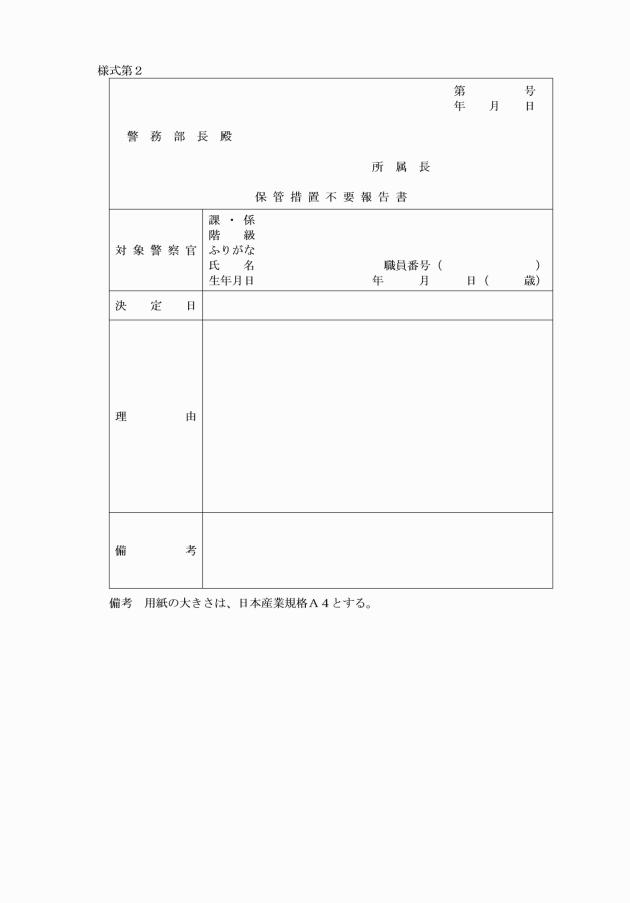

ア 所属長は、(2)による保管措置を執る必要がないと判断した場合は、保管措置不要報告書(様式第2)により警務部長に報告(警務課長経由)するものとする。

イ 警務部長は、アの報告を受けた場合は、当該報告に係る所属長に保管措置不要決定に関して必要な指示を行うものとし、必要に応じてその状況に関する報告を求めるものとする。

2 保管措置に係る拳銃の適正な取扱い

取扱責任者又は管理責任者は、1により拳銃の保管措置をとった場合は、当該拳銃の保管措置が所属長の命によるものであることを明示の上、他の拳銃とは明確に分離して保管するとともに、拳銃の出し入れを行う警察官にその旨を周知するものとする。

3 適切な人事配置

所属長は、警務課長と緊密に連携を図り、1による保管措置に係る警察官を拳銃の携帯を要しない職務に変更する措置をとるものとし、警務課長は、当該警察官の状態により異動措置等について検討するものとする。

4 早期回復のため支援等の措置

所属長は、1による保管措置に係る警察官の早期回復に資するため、次の措置を執るものとする。

ア 医師による定期診察等

医師の診察を受けることが適当と認められる場合は、定期的に医師の診察を受けるよう指導すること。さらに、第3の(1)、(2)及び(5)((1)又は(2)の疑いがある者に限る。)に該当する者については、この定期診察に加え、原則として、産業医(健康安全管理規程第14条に規定する産業医をいう。以下同じ。)又は健康管理医師(健康安全管理規程第18条に規定する健康管理医師をいう。以下同じ。)の面接を必要な都度受けさせること。

イ 適切な身上指導

1による保管措置に係る警察官の特性に応じた具体的な指導を行うため、厚生課長と緊密に連携を図り、身上指導責任者(身上指導要綱第2の1に規定する身上指導責任者をいう。以下同じ。)又は所属長が指名する者に個別具体的な指示をして当該警察官の身上指導を適切に行うこと。

5 緊急保管措置

現に拳銃を携帯して勤務する警察官の言動や状態から総合的に判断して、対象警察官に該当すると認められる場合において、所属長が1による保管措置をとるいとまがないと認めた幹部(警部以上の警察官をいう。以下同じ。)は、直ちに当該警察官の拳銃を緊急保管するものとする。この場合において、当該幹部は、直ちに所属長にその旨を報告するとともに、当該警察官に対する面接指導を行うなど、必要な措置をとるものとする。

なお、報告を受けた所属長は、速やかに1の(1)による検討を行うものとする。

第6 保管措置の解除

1 所属長による保管措置の解除の判断

(1) 保管措置の解除の検討

所属長は、第5の1又は5による保管措置(警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)第18条第2項(第3号を除く。)による保管を含む。)を解除しようとする場合は、当該保管措置に係る警察官の面接を行うとともに、当該警察官の上司、同僚、家族、主治医等から意見の聴取を行い、保管措置の解除が可能であるか否かを十分に検討するものとする。この場合において、当該警察官が医師の診察を受けているときは、精神の疾病等が治癒し、又は寛解した旨の診断書を提出させるものとする。

(2) 警務部長への申請

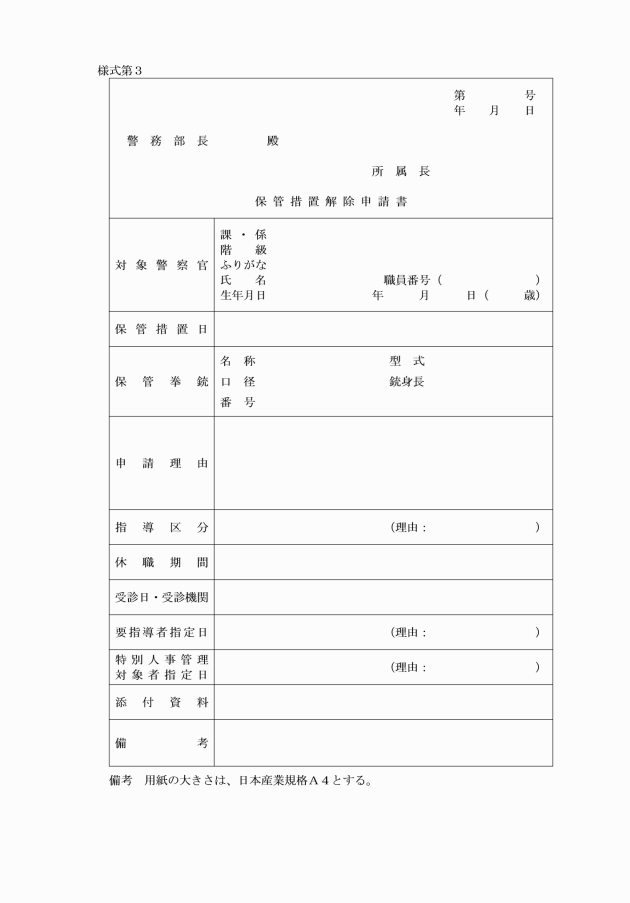

所属長は、(1)の検討の結果、保管措置を解除しても支障がないと判断した場合は、保管措置解除申請書(様式第3)に診断書、関係者からの意見聴取結果を記した書面その他必要と認められる書類の写しを添付して警務部長に申請(警務課長経由)するものとする。

2 保管措置解除申請書を受理した警務部長の措置

(1) 警務課長等への調査指示等

警務部長は、保管措置解除申請書を受理した場合は、必要に応じて、警務課長及び必要と認められる所属長に拳銃の保管措置解除の適否に係る調査を指示するものとする。この場合において、精神の疾病を保管措置の原因としているときなど、総括産業医(健康安全管理規程第15条に規定する総括産業医をいう。以下同じ。)又は健康管理医師の面接が必要と認められるときは、当該保管措置解除に係る警察官に総括産業医又は健康管理医師(以下「総括産業医等」という。)の面接を受けさせるよう厚生課長に指示するものとし、当該警察官がこれを拒んだ場合は、保管措置解除の承認を行わないものとする。

(2) 保管措置解除審査委員会への諮問

警務部長は、保管措置解除申請書の審査、警務課長等による調査、健康管理医師の意見等を総合的に判断し、明らかに保管措置を解除する必要性がないと認められる場合を除き、3に規定する保管措置解除審査委員会に保管措置解除の適否を諮問するものとする。

3 保管措置解除審査委員会

(1) 設置

警察本部に保管措置解除審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 任務

委員会は、警務部長の諮問に応じて保管措置解除の適否その他必要と認める事項を決定し、警務部長に答申するものとする。

(3) 構成

委員会は委員長及び委員をもって構成し、委員長には警務課長を、委員には厚生課長、監察官室長、警務課次長、総括産業医及び委員長が指名する者をもって充てる。

(4) 運営

ア 委員長は、警務部長の諮問に応じ委員会を招集し、議事を主宰する。

イ 委員会の庶務は、警務部警務課において行うものとする。

4 警務部長による承認等

警務部長は、委員会の答申に基づき保管措置解除の承認又は不承認を決定し、当該保管措置解除に係る所属長に通知するものとする。

5 所属長による保管措置の解除

所属長は、4の承認の通知を受けた場合においても、再度、当該保管措置解除に係る警察官の上司、同僚、家族、主治医等から意見の聴取を行い、当該警察官の状態を再確認した上で保管措置を解除するものとする。

6 保管措置の解除に係る経過措置

(1) 総括産業医等による定期面接

所属長は、5により保管措置を解除した警察官(以下「解除警察官」という。)のうちで2の(1)による総括産業医等の面接を受けたものに対しては、保管措置を解除した後も総括産業医等による面接を3か月に1回以上受けさせ経過を観察するものとし、当該解除警察官がこれを拒んだ場合は、第5の1による保管措置を検討するものとする。

なお、この面接の期間は、保管措置の解除後おおむね1年間とするが、所属長は、警務課長及び厚生課長と協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(2) 継続指導の実施

ア 適切な人事配置

所属長は、解除警察官について、第5の3によりその職務を変更していた場合は、変更前の職務に就かせることを検討するものとし、警務課長は、当該解除警察官の状態により異動措置等について検討するものとする。

イ 所属長による上司等に対する指導

所属長は、厚生課長と緊密に連携を図り、必要な都度、解除警察官の上司その他必要と認められる職員に当該解除警察官の特性に応じた具体的な指導要領等に関する教養を行うものとする。

ウ 健康管理を重点とした身上指導

所属長は、警務課長と協議の上、必要と認める期間、身上指導責任者に解除警察官に対する健康管理を重点とした身上指導を行わせるものとする。

エ 個人指導の実施

所属長は、解除警察官の能力等を勘案し、必要と認める場合は、愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号。以下「教養規程」という。)第19条に基づく個人指導を推進するものとする。

オ 指導状況の報告

所属長は、ウ及びエの指導状況等について、ウで定めた期間、身上指導責任者に、身上システム(身上指導管理システム運用要綱の制定(平成30年務監・務警・務厚発甲第34号)に定める身上システムをいう。以下同じ。)に入力することにより、毎月1回以上報告させるものとする。

なお、解除警察官に異常が認められた場合は、第5の1による保管措置を検討するものとする。

第7 関係記録の保管及び引継ぎ

1 所属長による保管及び引継ぎ

所属長は、保管措置報告書、保管措置不要報告書及び保管措置解除申請書の写しを保管するほか、当該情報を身上システムに蔵置するものとする。

なお、現に第5の1による保管措置中の警察官又は第6の6による経過措置中の警察官が配置換えとなった場合は、関係する書類を新たな配置先の所属長に送付するものとする。

2 警務課長による保管

警務課長は、保管措置報告書、保管措置不要報告書及び保管措置解除申請書の原本を人事記録(愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程(平成26年愛知県警察本部訓令第6号)第2条に規定する人事記録をいう。)とともに離職するまで保管するものとする。

〔平21務警発甲69号同143号平25務警発甲76号平26務警発甲71号平27務警発甲78号平29務厚発甲78号平30務監発甲35号同務教発甲179号令元務教発甲181号令4務警発甲38―1号・本別記一部改正〕

〔平27務警発甲78号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平21務警発甲69号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平21務警発甲69号・旧様式2を繰下、平27務警発甲78号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕