○愛知県初動警察通信指令規程の運用

平成21年10月30日

地通・地総発甲第147号

このたび、愛知県初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上留意すべき事項について、次のとおり定めることとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、無線自動車の総合的運用(昭和46年務警・総装・務勤・交企・刑庶発甲第52号)は、廃止する。

第1 総則

1 第1条関係(趣旨)

(1) 警察にとって初動は生命線であり、事件、事故その他事案(以下これらを「事案」という。)の発生直後における迅速かつ的確な警察活動は、被害者の救出及び救護、被害の拡大防止、犯人の確保等の警察の責務を全うするために欠かせないものである。しかしながら、近年、無差別殺傷事件の相次ぐ発生、突発的集中豪雨被害の発生等、警察事象がより多様化、スピード化することに伴い、適正な初動警察活動の推進は、困難性を増している。よって、時代の要請に応えた初動警察であり続けるため、新たに規程を定めてその要たる通信指令の強化を図り、強力な初動警察活動を推進することとした。

(2) 「必要な事項」とは、おおむね次に掲げるものをいう。

ア 通信指令が初動警察活動の司令塔たる役割を果たすために必要な組織上の位置付け及び権限

イ 集中運用の発令及び解除

ウ 緊急事案の発生が予想される場合における、よう撃的警戒警ら活動の指示

エ 通信指令課通信指令室(以下「通信指令室」という。)及び警察署等(警察署、鉄道警察隊及び高速道路交通警察隊をいう。以下同じ。)の通信室への各種情報の集約

オ 通信指令に当たっての配意事項

2 第2条関係(定義)

(1) 第1号の「初期的な警察活動」とは、事案の届出及び通報の受理、現場への臨場及びそれに伴う初期的な活動、事案に関する初期的な情報の集約及び確認、緊急配備の実施等をいい、これらに伴う通信指令を含むものである。

(2) 第2号の「110番通報以外の方法」とは、警察署、交番、駐在所その他これらに準ずる施設への電話その他の通信手段又は直接の申告をいう。

(3) 第7号の「緊急事案」には、事件、事故には至らないものの、警察が組織的に対応して発生を未然に防ぐ必要があるものなどが含まれ、刃物を所持した不審者が出現した場合、野生動物又は逸走の家畜が人に危害を加え又は加えるおそれがある場合、天災を発端に交通が遮断され、人の生命、身体又は財産に危害が及び、又は及ぶおそれがある場合等が挙げられる。

(4) 第8号の「現場周辺で活動している警察官」とは、事案の発生地を管轄し、又は担当する警察署等の警察官に限るものではない。また、「必要な範囲において指揮」とは、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存その他緊急事案発生の初期段階で現場に臨場した警察官が執るべき活動の範囲で指揮を行うものである。

(5) 第8号のただし書は、緊急事案に含まれる緊急配備等対象事件(愛知県警察緊急配備規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第11号)第6条第2項に規定する緊急配備等対象事件をいう。)、突発重大事故(愛知県警察突発重大事案初動措置要綱の制定(平成27年備災発甲第113号。以下「初動措置要綱」という。)第1の2のアに規定する突発重大事案をいう。)等の発生時において、集中運用によらず、同号の表右欄に掲げる定めに従って処理する旨を規定したものであり、「別に定めるところ」とは、初動措置要綱に定めるものをいう。

3 第3条関係(通信指令の基本)

(1) 規程第3条は、通信指令業務に従事するすべての者の基本を示したものである。

(2) 第1項の「事案の処理結果まで責任を持つという意識」とは、通信指令をした者が、事案の処理過程においても通信指令を受けた者に対して事案処理に資する具体的な指導・助言を行うなど、被疑者の検挙等に対する強い使命感を持って通信指令業務に従事することをいう。

(3) 第2項の「通信室」とは、通信指令を行うための警察無線、警察電話、通信指令支援システム等が設置してある場所をいう。

〔平28備災発甲59号・本項一部改正〕

第2 通信指令室における通信指令

1 第4条関係(110番通報に関する通信指令)

(1) 規程第4条は、110番通報を受理した場合における地域部長の権限を明確化したものであり、指示を受けた警察署及び執行隊等の長は、速やかに部下職員を指揮し、通報された事案の処理を行わなければならない。

(2) 地域部長は、急を要する場合は、無線自動車乗務員等に対して直接110番通報の処理を指示することができる。この場合において、事後速やかに当該無線自動車乗務員等の所属の長に通報しなければならない。

2 第5条関係(集中運用の発令)

事案の発生地を管轄する警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「発生署長等」という。)は、集中運用が発令された場合は、速やかに指揮体制を確立するよう努めなければならない。

3 第6条関係(集中運用の解除)

(1) 「集中運用の必要がなくなった」とは、次に掲げる場合が挙げられる。

ア 集中運用以外の方法による事案解決のための方針が決定したとき。

イ 集中運用によらないで事後の捜査等により処理した方が効果的であると認めるとき。

ウ 被疑者、関係者等を確保したとき。

エ その他集中運用を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 地域部長は、集中運用の解除に当たって必要があると認める場合は、発生署長等と協議するものとする。

4 第7条関係(よう撃的警戒警ら活動の指示)

第1項の「現下の情勢」とは、同一被疑者の犯行と思料される事案が連続して発生しているなどの情勢をいい、「時間及び場所を指定」とは、集約した情報に基づいて、警戒警ら活動を必要とする時間及び場所を具体的に示すことをいう。

5 第8条関係(通信指令官の補佐)

通信指令官は、集中運用又はよう撃的警戒警ら活動を実施する場合は、事前に、又は事後速やかに地域部長に報告しなければならない。

6 第9条関係(当直司令等との連携の強化)

通信指令官は、事案の発生時における初動警察活動に万全を期すため、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第27条、第29条、第32条、第34条の4又は第40条に規定する当直司令、当直責任者、当番責任者、当直長及び統括責任者との連携を強化し、有事即応体制に間隙を生じさせないようにしなければならない。

7 第10条関係(通信指令室への情報の集約)

規程第10条各号に掲げる情報は、常に最新のものとなるよう努めるとともに、収集した情報を有効に活用しなければならない。

〔令3地総・地通発甲135号・本項一部改正〕

第3 警察署等における通信指令

1 第11条関係(管轄警察署長等の管轄責任等)

「迅速かつ的確に」とは、事案の発生場所への早期臨場、その内容に即した事案の当事者への適切な応接及び基本に忠実な事案処理でありながらも素早くかつ臨機応変に対応するよう心掛けることである。

2 第12条関係(通信指令責任者及び通信指令担当者)

(1) 第3項の「原則として」とは、通信指令において能力を有する巡査部長の階級にある者を通信指令担当者として指名することなどを容認するものである。

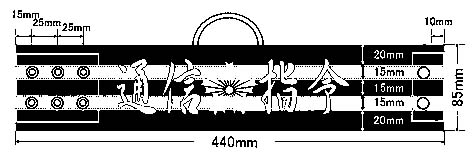

(2) 通信指令担当者は、通信指令業務に従事する場合は、標章(別図)を左そで上部に着装するものとする。

3 第13条関係(通信指令責任者等の任務)

規程第13条は、警察署等における通信指令責任者の任務及び通信指令担当者によるその補佐を明確化したものであり、その遂行に当たっては次に掲げる事項に配意するものとする。

ア 署通報のうち、緊急事案及び他の所属に波及するおそれのあるものは、通信指令官に通報すること。

イ 110番通報又は通信指令官に通報した署通報により現場出向した警察官から署活系無線機により現場に到着した旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨を通信指令官に報告すること。

ウ 部下職員を事案の処理に当たらせた場合は、速やかにその処理経過及び処理結果を報告させ、特に緊急事案については、当該部下職員からの報告等について継続的に通信指令官に報告すること。

〔平22地通・地総発甲129号・本項一部改正〕

第4 初動警察活動推進上の配意事項等

1 第14条関係(通信指令を行うに当たっての配意事項)

(1) 第1号の「関係所属との情報の共有化」に当たっては、特に事案の認知時にはその詳細が判明していないことが多いことから、関係すると思われる所属を幅広く選定し、速やかに事案の概要を通報するものとする。

(2) 第2号の「重要情報」とは、緊急事案を迅速かつ的確に処理するために必要な情報をいい、「警察無線を統制する」とは、緊急事案以外の事案に関する警察無線の使用を制限し、緊急事案に関する警察無線を優先させることをいう。

(3) 第3号の「管轄警察署長等を積極的に支援する」に当たっては、通信指令官は支援すべき事案が発生している警察署等の署活系無線機を常に傍受し、必要な情報の提供及び指導・助言を行わなければならない。

(4) 第4号の「出動区分」とは、無線自動車等を緊急自動車として事案の発生場所へ向かわせるかどうかの区別をいい、「交通事故及び受傷事故の防止」に当たっては、個々の事案に即した具体的な指示を行うものとする。

(5) 第5号の「関係する都道府県警察、機関及び団体に対する手配、通報及び協力要請」に当たっては、平素から関係機関との連携を密にし、連絡体制を整備して初動警察活動に役立てるものとする。

2 第15条関係(臨場警察官の配意事項等)

(1) 規程第15条は、緊急事案に限らず、すべての事案における臨場警察官の配意事項等を規定したものであり、次に掲げる事項についても配意するものとする。

ア 情報の組織的共有を図るため、警察無線を有効活用すること。

イ 組織で事案を処理することの重要性を認識し、早期臨場及び事案概要の早期把握に努めること。

ウ 被害者、目撃者その他参考人の確保、負傷者の救護及び応援の必要性の判断を行い、事案の概要については判明の都度報告すること。

エ 受傷事故防止のための装備資器材の活用に努めること。

オ 装備資器材の数、状態、機能等を具体的に把握し、その使用時を想定して点検を行うこと。

カ 所属し、又は勤務する警察署等及びその周辺警察署の管轄区域及び担当区域内の実態把握に努めること。

(2) 署通報を警察署等の通信室以外の場所において受けた場合は、速やかに警察署等の通信室に報告するものとし、当該事案が緊急事案と認められ、又は緊急事案に発展するおそれがあると認める場合は、飛び越え報告を積極的に実施するものとする。

3 第16条関係(教養訓練等の実施)

(1) 第1項の「初動警察活動の重要性についての指導及び教養」は、実際に発生した事案に基づく好事例の検討等を交えて行うなど、工夫を凝らし、具体的な内容により行うよう努めること。

(2) 第3項の「実戦的訓練」及び「情報交換のための会議等」は、適時実施又は開催し、執行隊等及び通信指令を行う上で関係する所属又は部門との緊密な連携を図ること。

4 第17条関係(通信指令システムの整備等)

(1) 「警察無線の点検」に当たっては、愛知県警察無線機器等管理要綱の制定(令和7年地通発甲第26号)に定める取扱責任者等による点検のほか、警察無線の使用者にその機能や状況などを常に確認させ、万全の状態を保つよう配意すること。

(2) 初動警察活動強化のために常に問題意識を持ち、通信指令システムの改善を図り、時代の要請に応える効率的なシステムの構築に努めること。

〔平25地通・地総発甲28号・本項一部改正〕

別図

〔平22地通・地総発甲129号・本別図追加〕

標章の形状 | 標章の色彩 |

| 地色は紺色 2本の線は白色 日章は金色 文字は黄色 |