○運転免許事務取扱要綱の制定

平成2年8月24日

交免・交試・交東免発甲第30号

従来、運転免許の事務については、運転免許事務取扱要綱の制定(昭和42年交試発甲第67号)により運用してきたところであるが、このたび、道路交通法の一部が改正されたこと等に伴い、より適正な運転者管理を図ることとして、従前の要綱の全部を別記のように改正し、平成2年9月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。

別記

運転免許事務取扱要綱

第1 総則

1 趣旨

この要綱は、自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)の事務(以下「免許事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 準拠

免許事務の取扱いについては、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)、愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号。以下「細則」という。)、愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程(令和6年愛知県公安委員会規程第3号。以下「規程」という。)その他別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第2 運転免許試験等

1 運転免許試験

(1) 申請の受理

運転免許試験場長(以下「試験場長」という。)又は東三河運転免許センター所長(以下「東三センター所長」という。)は、法第89条の免許の申請を受理し、運転免許試験(本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許から国内免許への切替えを含む。以下「試験」という。)を実施するときは、次により処理するものとする。この場合において、国内免許への切替えを申請する者が日本語を理解できないときは、通訳人を同伴させることができるものとする。

(ア) 仮免許以外の場合

a 受験資格の確認

法第96条から第96条の3までに規定する受験資格について確認すること。

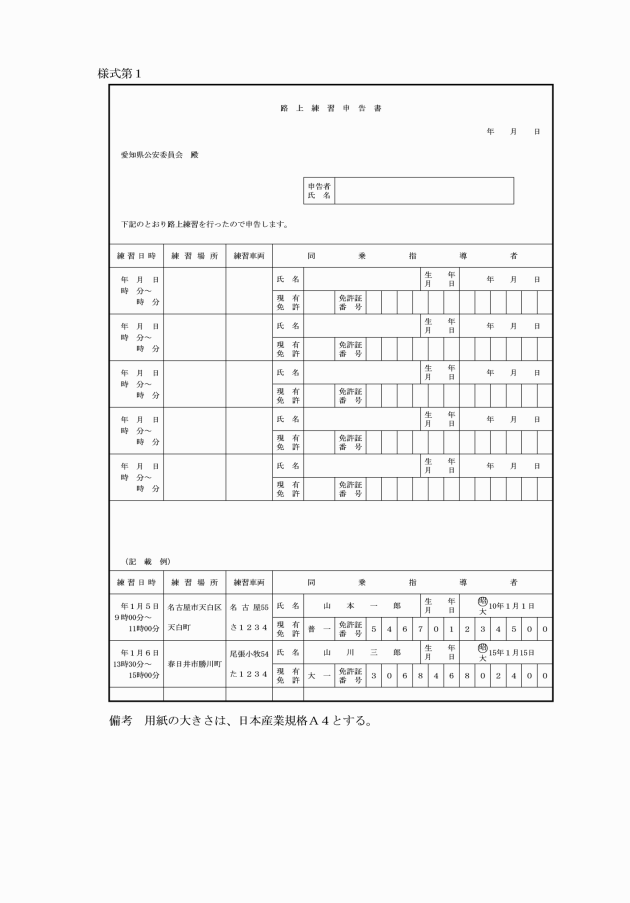

この場合において、政令で定める教習をしたことの確認は、大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号)に規定する修了証明書を提示させて行うこととし、路上練習をしたことの確認は、様式第1の路上練習申告書を提出させて行うこと。ただし、法第98条第2項の規定により届出をした自動車教習所(以下「届出教習所」という。)において練習した者については、当該教習所の教習原簿の写しをもって路上練習申告書に代えることができる。

b 提出書類の受理

(イ) 仮免許の場合

a 受験資格の確認

法第96条に規定する受験資格について確認すること。

b 提出書類の受理

運転免許申請書に規則第17条第2項又は第18条に規定する書類、写真及び受験票を添付させ受理すること。

c 届出教習所で教習を受けている者に係る申請の取扱い

届出教習所(法第99条第1項の規定により指定した指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)を除く。以下同じ。)で教習を受けている申請者で、その住所が愛知県以外の場合には、前記bに掲げる書類のほか、細則様式第20の3の届出自動車教習所教習受講証明書を添付させ受理すること。

(ウ) 質問票の回答による対応

質問票の回答欄を確認し、「はい」に回答があるときには、病気の症状等の聴取(以下「個別聴取」という。)を行うこと。

(2) 技能試験の実施

試験場長又は東三センター所長(以下「試験場長等」という。)は、警察庁が示す基準により技能試験を行うものとする。

(3) 試験の実施結果に基づく措置

ア 試験の合否の発表

試験場長等は、細則第13条の規定に基づき、試験場長等が定める方法により、学科及び技能試験の合否の発表を行うものとする。

イ 一部合格者等に対する措置

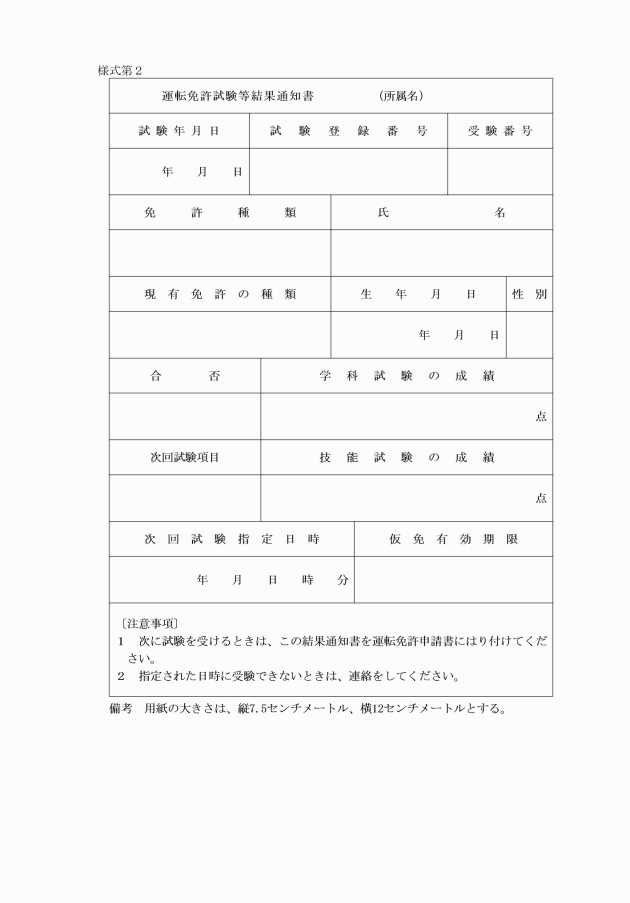

(ア) 試験場長等は、学科試験に合格して技能試験を受験する者、学科試験を免除されて技能試験を受験する者及び令第34条の4第1項に規定する自動車等の運転について必要な知識の確認に合格して同項に規定する自動車等の運転に関する実技の確認を受ける者に対しては、次回の試験日を指定した様式第2の運転免許試験等結果通知書(以下「試験結果通知書」という。)を交付するものとする。

(イ) 試験場長等は、法第90条の2第1項各号に掲げる種類の免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないものに対しては、本人の申出により規則別記様式第17の2の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。

ウ 不合格者に対する措置

(ア) 試験場長等は、免許試験の一部が不合格であった者に対しては、試験結果通知書を交付するものとする。

(イ) 試験場長等は、学科試験に合格し、技能試験が不合格となった者に対しては、本人の申出により運転免許試験成績証明書を交付するものとする。

(ウ) 試験場長等は、技能試験が不合格となった者のうち届出教習所で教習を受けたものに対しては、技能試験終了後当該受験者の運転上の欠点、注意事項等について適切なアドバイスを行い、以後の教習に反映させるよう指導するものとする。

2 免許の条件の付与等

(1) 条件の付与

ア 視力に関する条件

適性試験において、眼鏡又はコンタクトレンズ(以下「眼鏡等」という。)を用いて法定視力に達した者については、運転することのできる自動車等の種類に応じた「眼鏡等」の条件を付する手続を執るものとする。

イ 聴力に関する条件

(ア) 適性試験において、補聴器を用いて法定聴力に達した者については、「補聴器」の条件を付する手続を執るものとする。

(イ) (ア)の条件が付与されている者のうち、臨時適性検査において適性が確認されたものについては、「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」等の条件に変更する手続を執るものとする。

(ウ) 適性試験において、補聴器を用いて法定聴力に達しない者については、「特定後写鏡等」の条件を付する手続を執るものとする。

ウ 申請による免許の条件の付与

試験場長等は、免許を受けた者から法第91条の2第1項の申請を受理した場合は、規則第18条の6で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付与し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更する手続を執るものとする。

エ その他の条件

アからウのほか、条件を付し、又は変更することが必要であると認める者については、その者の身体の状態又は運転の技能に応じ、必要な条件を付し、又は変更する手続を執るものとする。

(2) 限定解除

ア 申請の受理

規則第18条の5の規定に基づき受理するものとする。

イ 審査の実施要領

前記1の(3)の規定に準じて行うものとする。ただし、指定教習所の行う技能審査に合格した者に対する技能審査は、書面審査とする。

(3) 身体に関する運転適性の審査

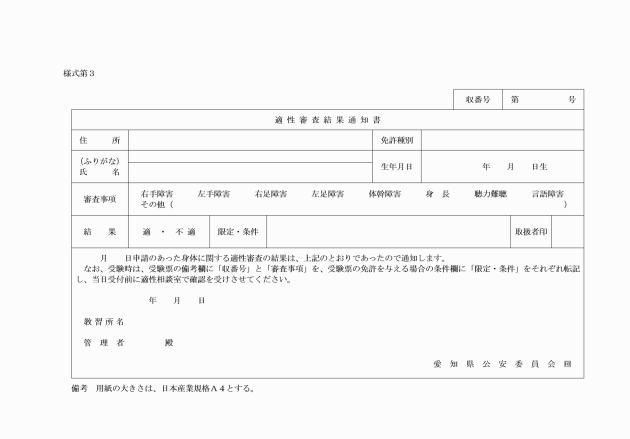

試験場長等は、指定教習所の管理者から入所予定者の運転適性に関する教習条件を確認する申請があったときは、規則第23条の合格基準に基づく適性の審査を行い、その結果を様式第3の適性審査結果通知書により通知するものとする。

3 免許証の新交付

(1) 新交付(新たに免許を受けた者に対する免許証の交付をいう。以下同じ。)に係る免許証は、運転免許試験場(以下「試験場」という。)又は東三河運転免許センター(以下「東三センター」という。)において作成し、原則として試験合格の日に当該試験場又は東三センター(以下「試験場等」という。)において交付するものとする。

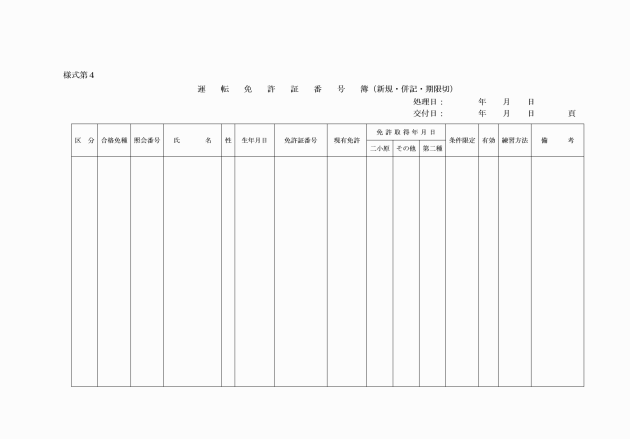

(2) 免許証番号の管理

試験場長等は、免許証の新交付をしたときは、様式第4の運転免許証番号簿を作成し、免許証番号を管理するものとする。

(3) 受験票の管理

試験場長等は、新交付に係る免許の受験票の右上部に免許証の交付年月日及び照会番号を記載するとともに、当該受験票を免許台帳ファイリング装置(以下「台帳」という。)に記録し、管理するものとする。

4 仮免許証の交付等

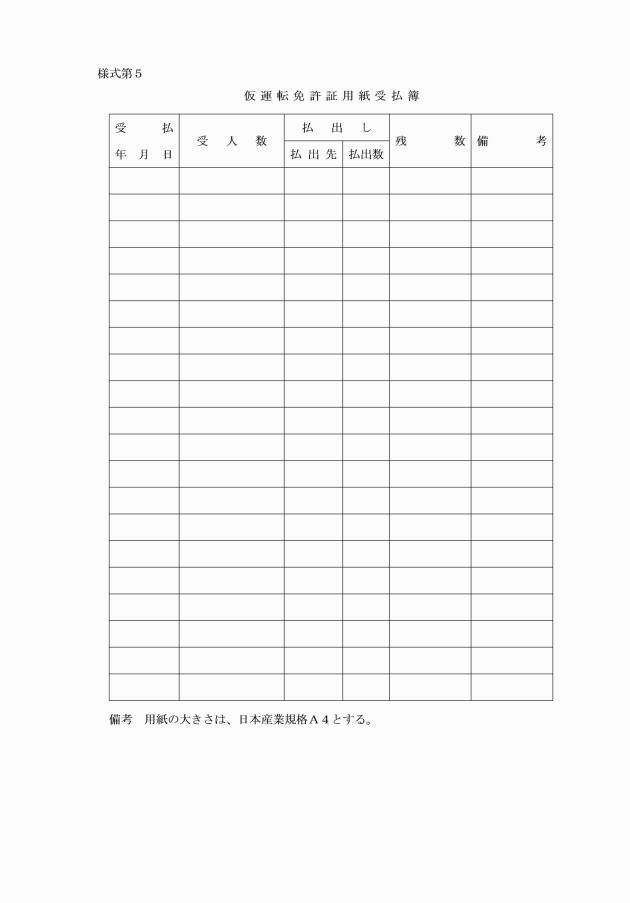

(1) 仮免許証の用紙の配布

運転免許課長は、仮免許証の用紙を試験場等及び指定教習所に配布するとともに、様式第5の仮運転免許証用紙受払簿により配布先及び配布数を明らかにしておくものとする。

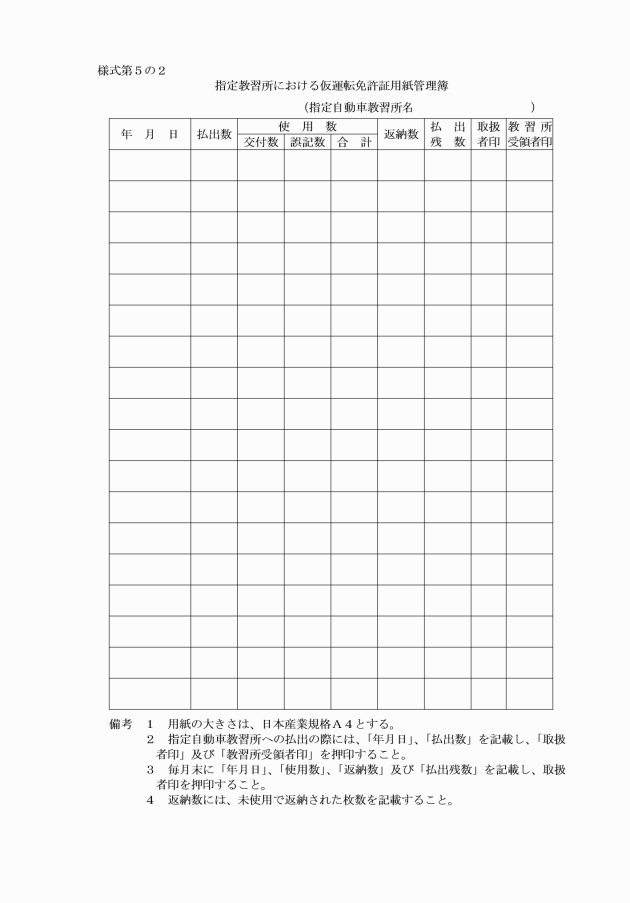

(2) 仮免許証の用紙の管理

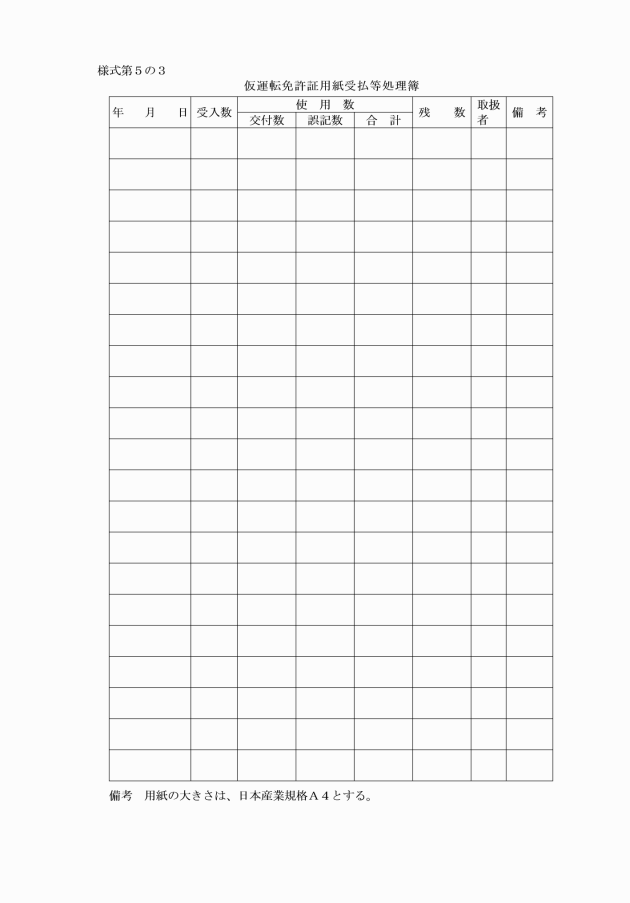

ア 運転免許課長は、指定教習所へ配布した仮免許証の用紙について、様式第5の2の指定教習所における仮運転免許証用紙管理簿を作成して、仮免許証の用紙の出納状況を記録するとともに、指定教習所での仮免許証の用紙の保管について監督するものとする。

イ 試験場長等は、様式第5の3の仮運転免許証用紙受払等処理簿により、配布を受けた仮免許証の用紙の出納状況の管理を行うものとする。

(3) 仮免許証の交付

仮免許証は、原則として試験合格の日に試験場等又は警察署において作成し、交付するものとする。この場合において、指定教習所で教習を受けている者については、当該指定教習所の住所地を管轄する警察署において作成し、交付するものとする。

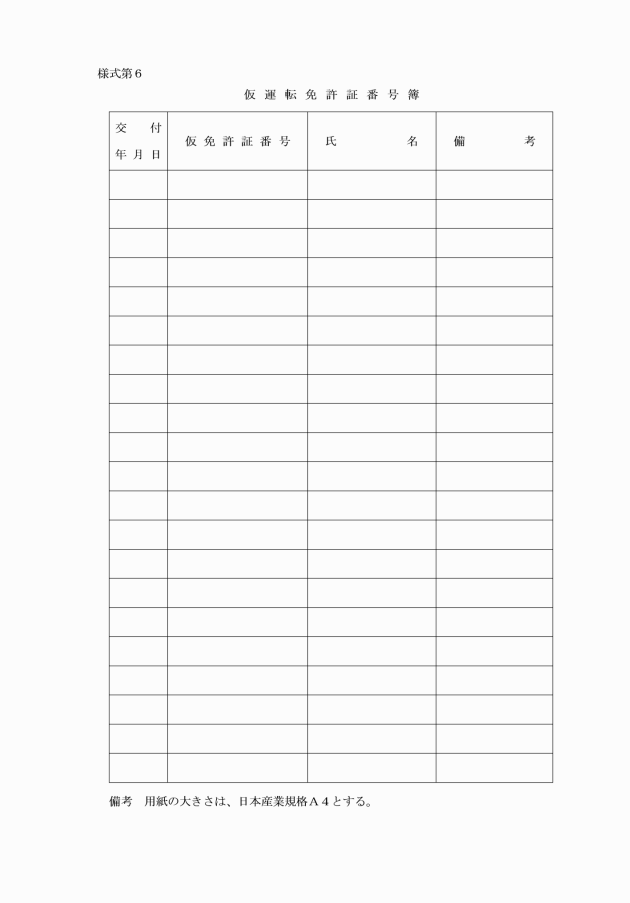

(4) 仮免許証番号の管理

仮免許証の番号は、様式第6の仮運転免許証番号簿により管理するものとする。

5 警察署における仮免許に係る申請の受理等

(1) 仮免許の申請受理

警察署長は、管内にある指定教習所で教習を受けている者に係る仮免許の申請があった場合は、当該指定教習所の管理者を通じて受理するものとする。

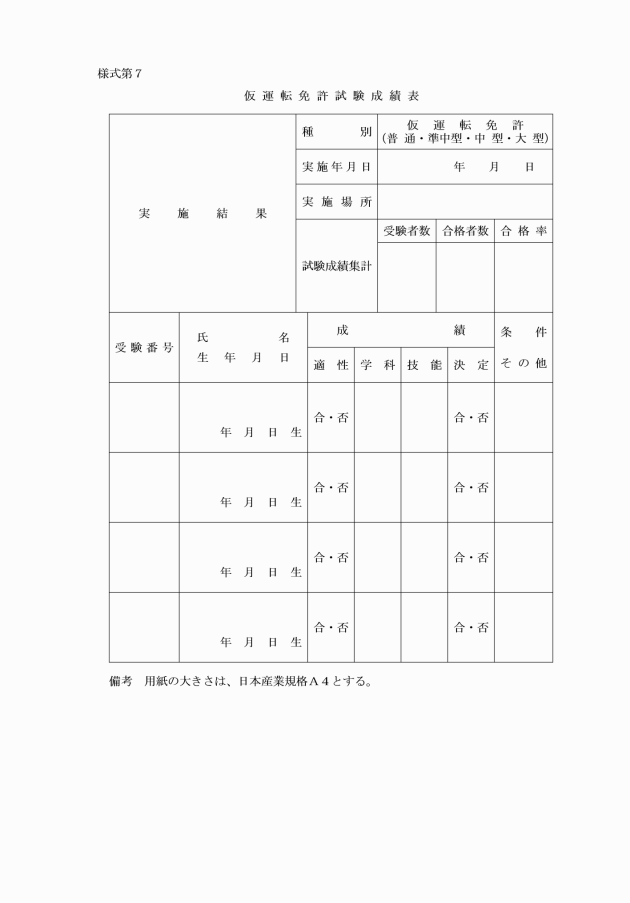

申請の受理にあたっては、運転免許申請書、規則第17条第2項に規定する書類、規則別記様式第19の6の修了証明書及び様式第7の仮運転免許試験成績表を受領するものとする。

(2) 合否の判定

警察署長は、仮運転免許試験成績表により、仮免許試験の合否を判定するものとする。

6 試験合格の取消し等の通知等

不正の手段により試験を受け、又は受けようとした者に対する処分の通知の措置については、規程第9条に定めるところにより試験場長等(指定教習所における措置は試験場長)が行うものとする。

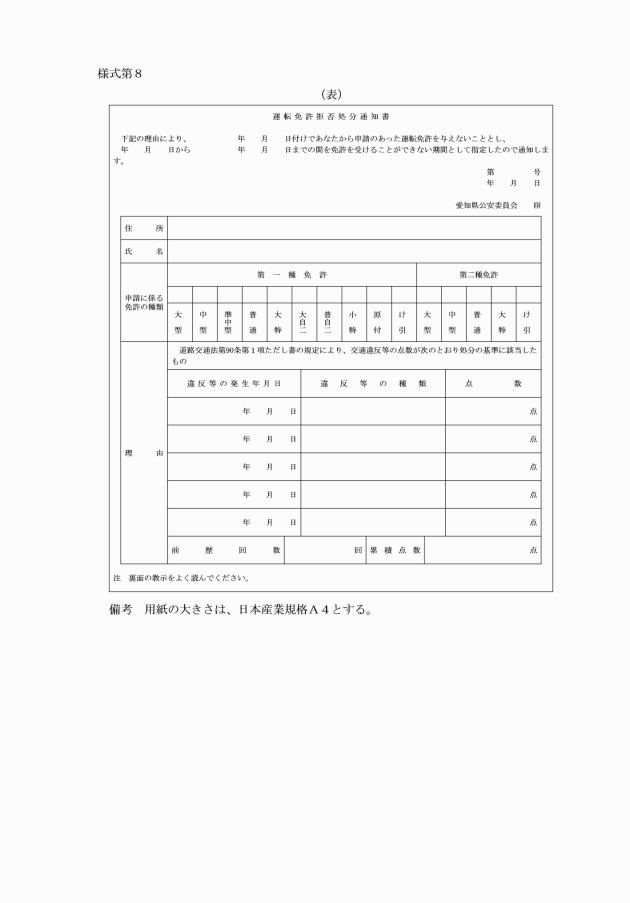

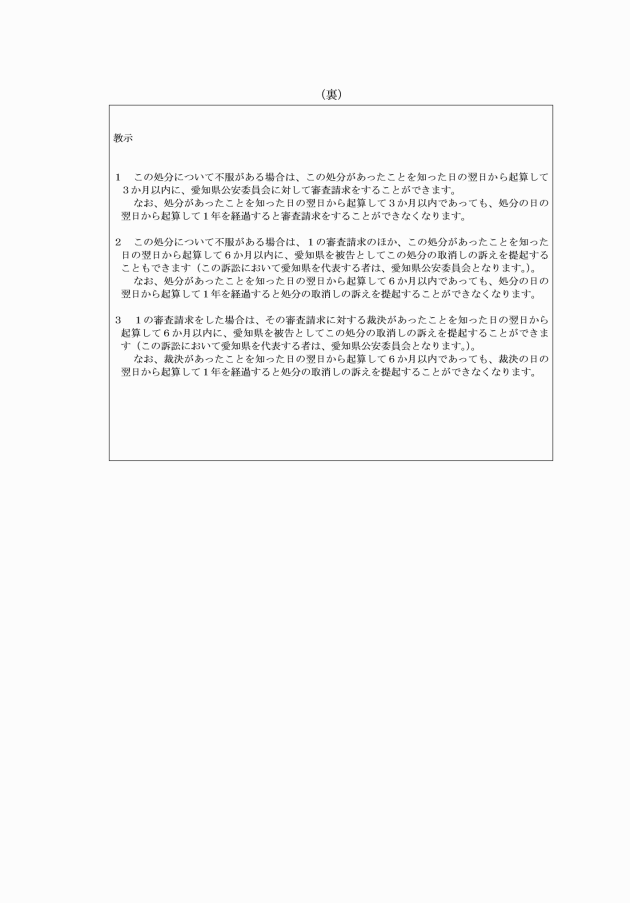

7 免許の拒否等

(1) 免許の拒否又は保留(以下「拒否等」という。)の処分の該当者として警察庁長官官房技術企画課から通報のあった者に対する手続は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「意見の聴取規則」という。)の規定によるものとする。

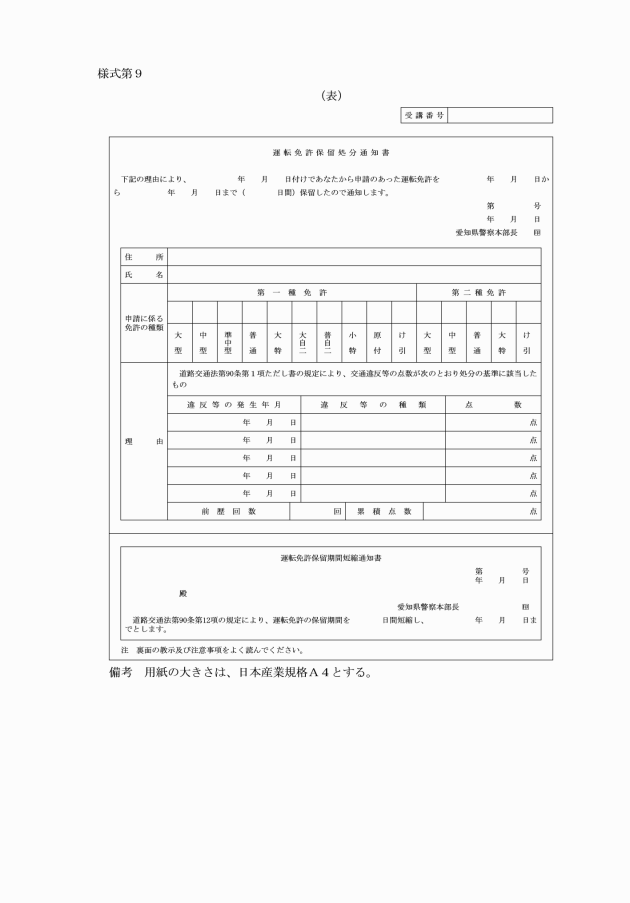

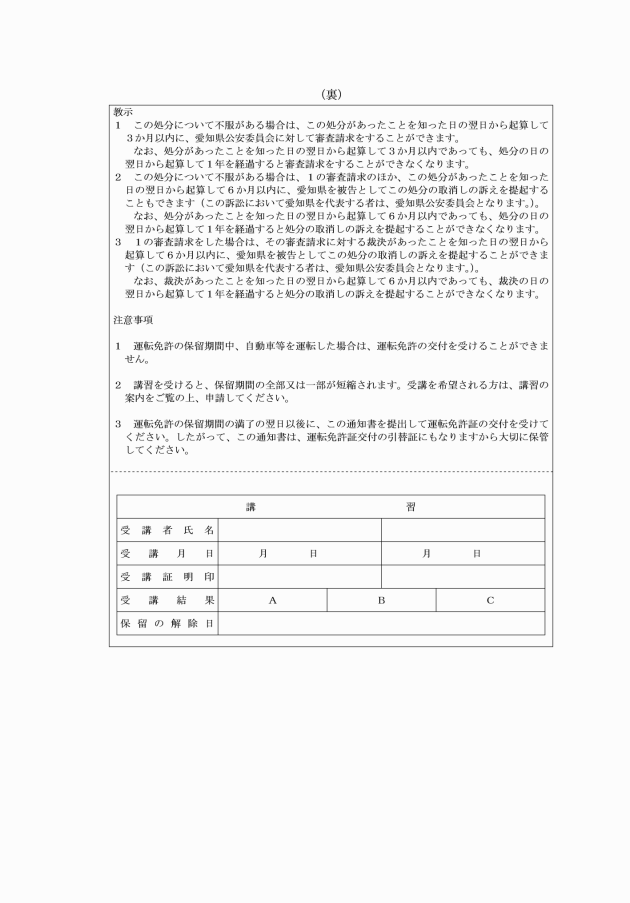

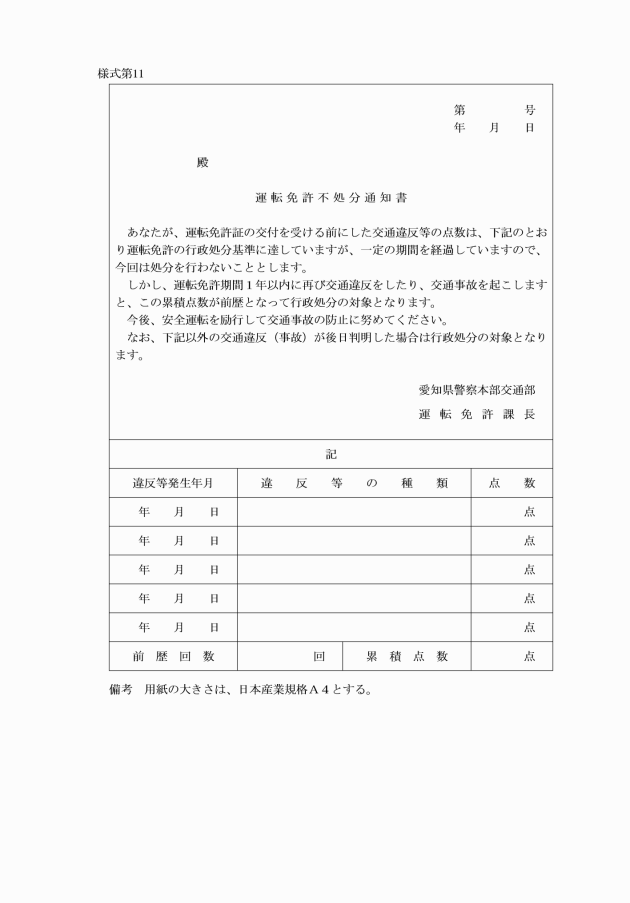

(3) 累積点数が免許の拒否等の基準に達しているが、その理由となる最終の交通違反若しくは交通事故の日又は免許の失効の日から起算して拒否等をすべき期間に相当する期間を経過しているため、拒否等の処分をしない者に対しては、累積点数が処分前歴1回にみなされる旨を様式第11の運転免許不処分通知書により通知するものとする。

8 緊急自動車の運転資格の審査

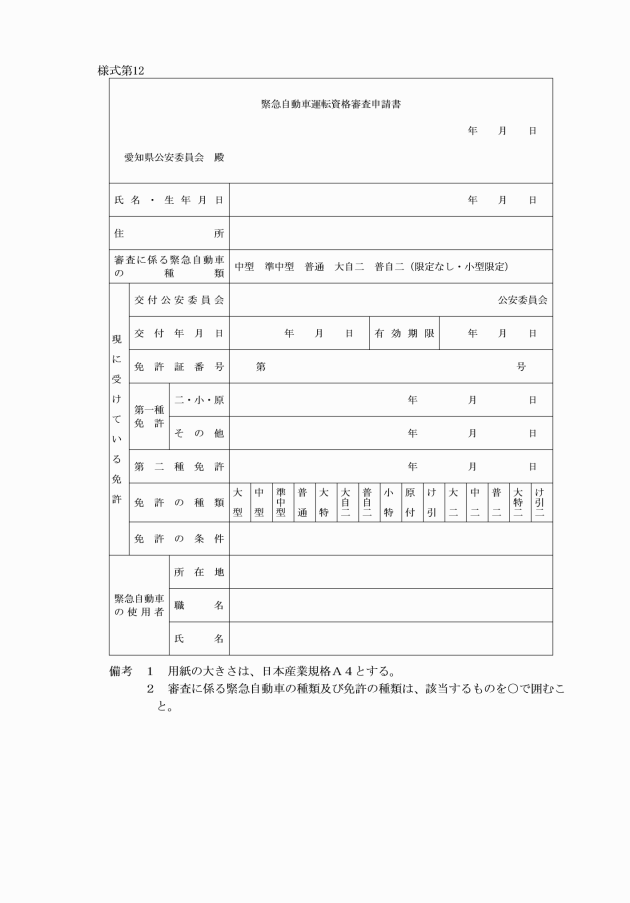

(1) 申請の受理

申請は、様式第12の緊急自動車運転資格審査申請書により受理するものとする。

(2) 審査の方法

審査は、別に定める審査要領に基づいて行い、その結果を公安委員会に報告するものとする。

(3) 合格者に対する措置

審査結果は、審査の当日試験場において発表し、公安委員会が審査に合格したと認めた者に対しては、第11に規定するところにより緊急自動車の運転資格を有する旨をその者の免許証の備考欄に記載するものとする。

(4) 消防機関に勤務する者に対する特例

消防機関に勤務する者(消防団員を含む。)に対する緊急自動車の運転資格の審査は、前記(1)及び(2)の規定にかかわらず、次によることができるものとする。

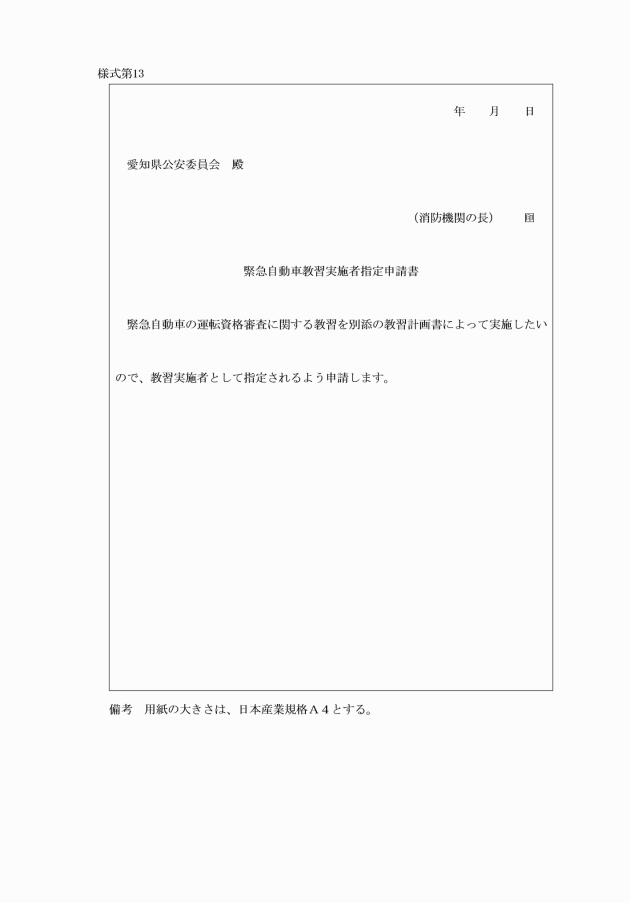

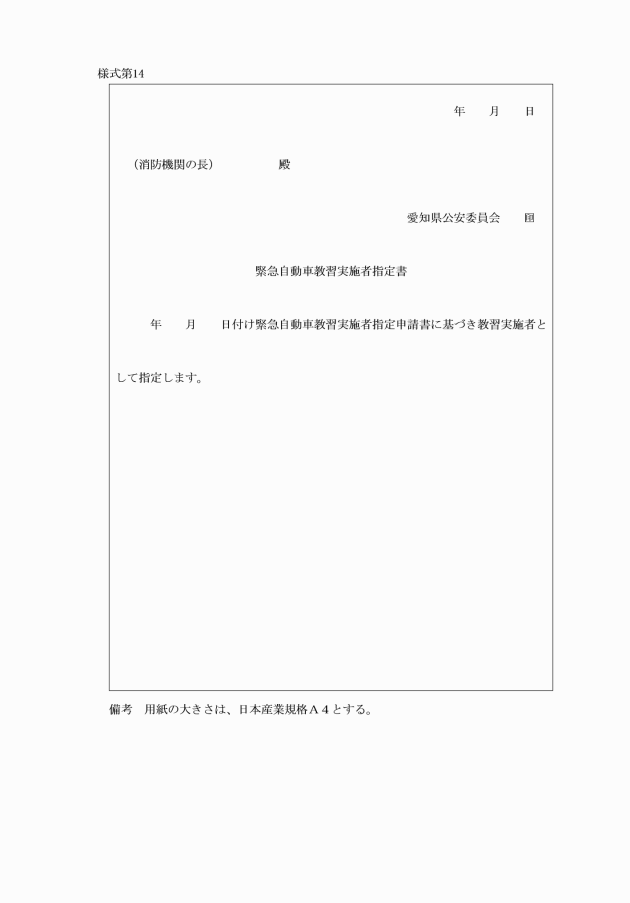

(ア) 教習実施者の指定

(イ) 申請の受理

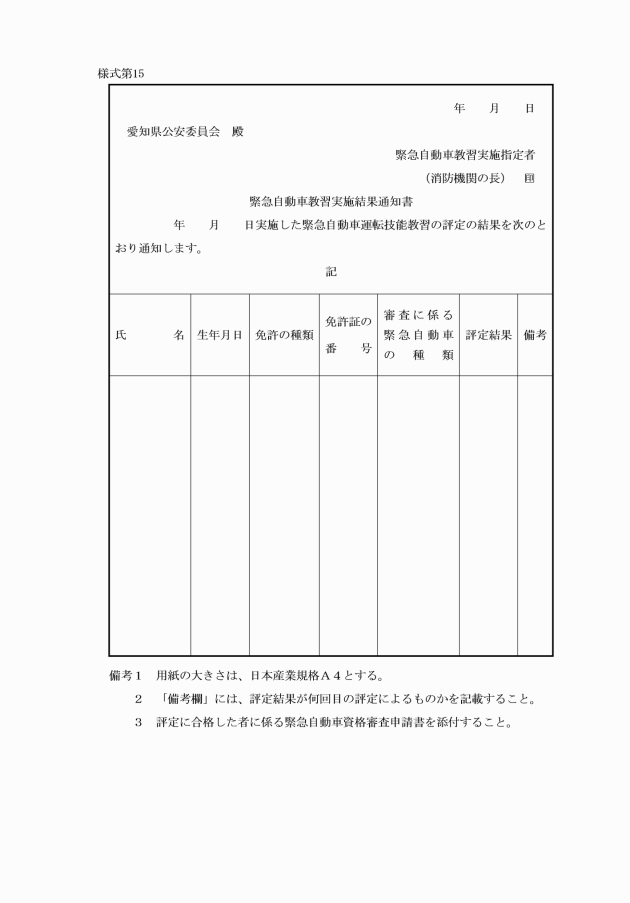

教習実施者による教習を受けた者について、様式第15の緊急自動車教習実施結果通知書及び緊急自動車運転資格審査申請書により受理するものとする。

(ウ) 審査の方法

審査は、緊急自動車教習実施結果通知書及び緊急自動車運転資格審査申請書の書面審査とし、その結果を公安委員会に報告するものとする。

9 技能試験官の指定の申請及び教養

(1) 指定申請の手続

免許試験に係る技能試験官の公安委員会指定申請は、試験場長等の上申に基づき行うものとする。

(2) 教養

試験場長等は、技能試験官として指定を受けようとする者に対し、別表第1に掲げるところにより教養を実施するものとする。ただし、交通警察業務におおむね5年間従事していた者で、試験場長等が適当であると認めるものについては、交通部長が別に定めるところにより教養時間を短縮することができる。

第3 再試験

1 再試験の通知等

(1) 試験場長の措置

警察庁長官官房技術企画課から再試験対象者の通報を受けたときは、当該通報に基づき規則別記様式第17の2の2の再試験通知書及び再試験対象者名簿を作成し、運転免許課長に引き継ぐものとする。

(2) 運転免許課長の措置

ア 前記(1)の規定により引き継ぎを受けたときは、再試験対象者名簿に登載された者が、法第100条の2第1項に規定する再試験対象者であるかどうかを審査した後、再試験通知書を配達証明郵便により当該対象者に送付するものとする。

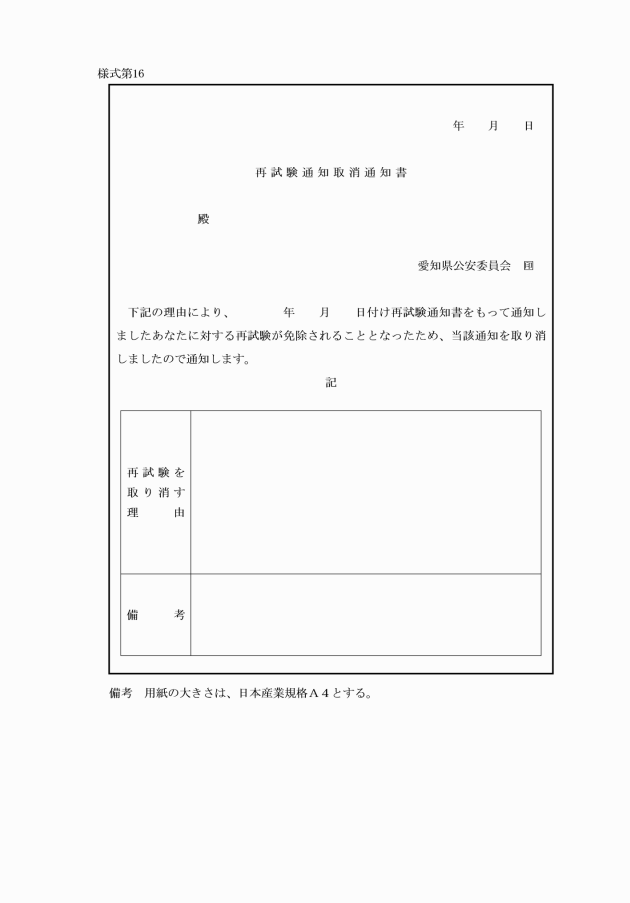

イ 前記アの規定により再試験対象者に再試験通知書を送付した後、当該対象者が法第100条の2第1項ただし書各号のいずれかに該当することとなったときは、様式第16の再試験通知取消通知書を配達証明郵便により当該対象者に送付するものとする。

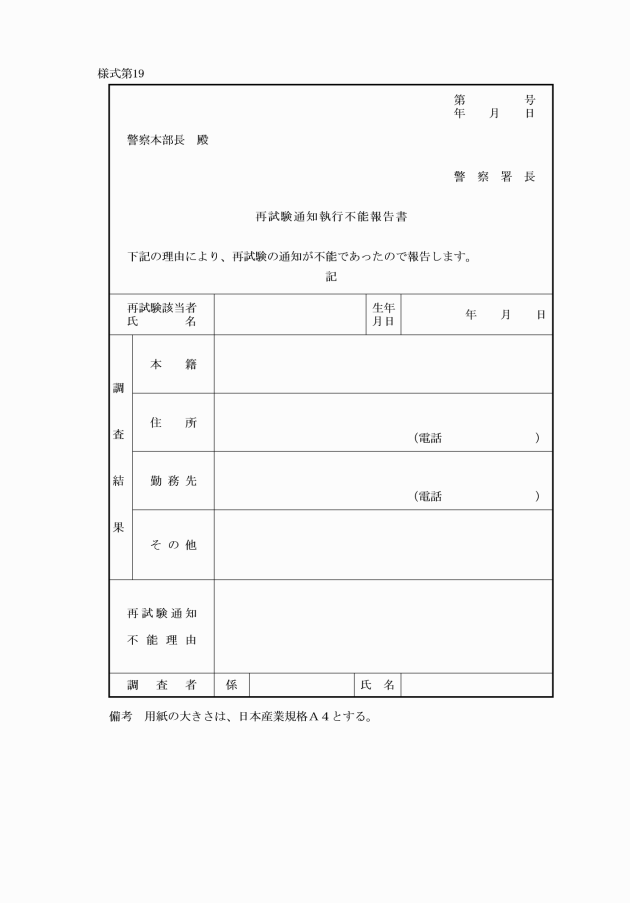

ウ 前記アの規定により送付した再試験通知書が配達不能のため返送された場合は、関係書類と照合し、当該対象者の住所を調査し、再度当該通知書を配達証明郵便により当該対象者に送付するものとする。

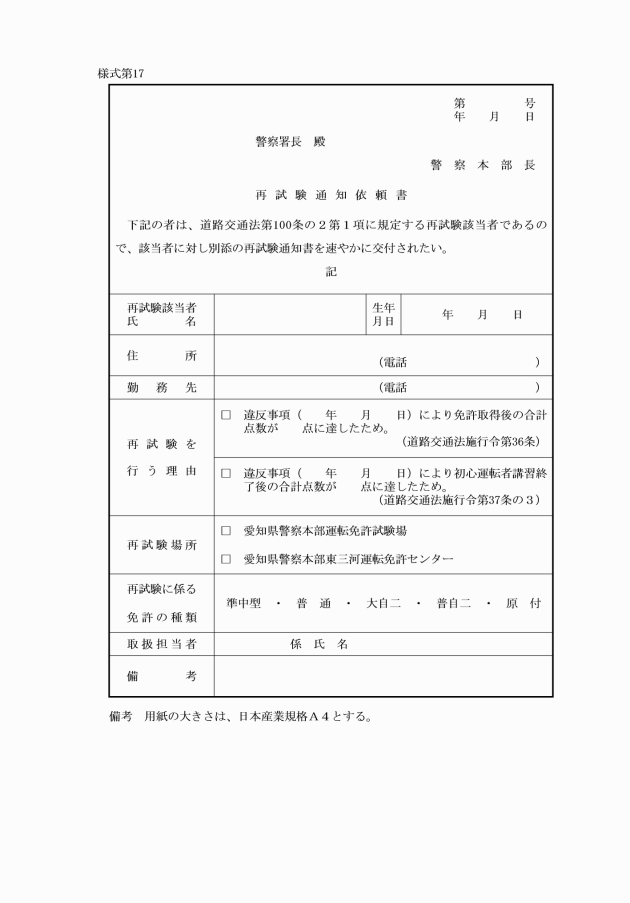

エ 前記ウの規定により送付した再試験通知書が配達不能のため再び返送された場合は、当該対象者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第17の再試験通知依頼書により当該通知書の交付を依頼するものとする。

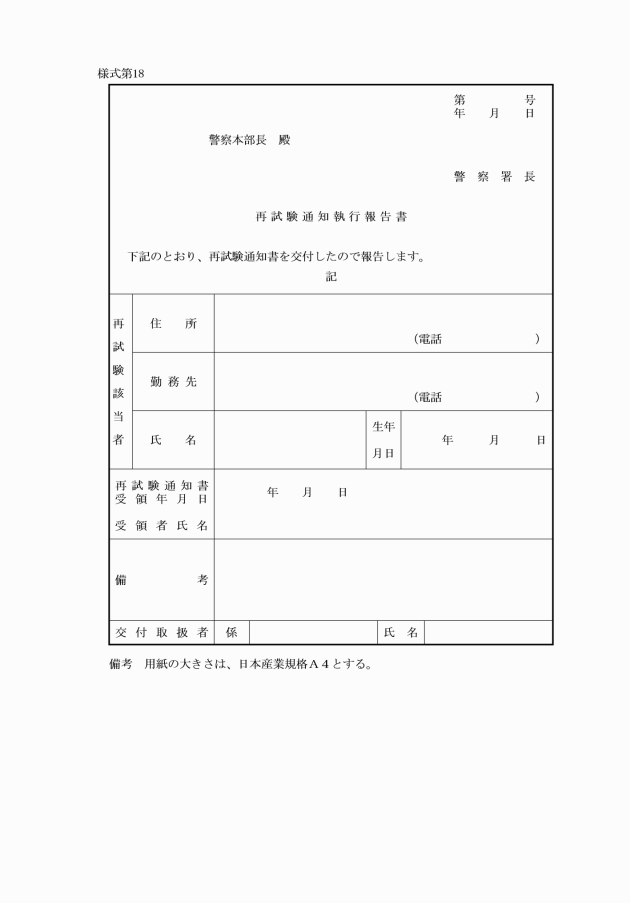

(3) 警察署長の措置

ア 前記(2)のエの規定により再試験通知書の交付依頼を受けたときは、当該通知書を当該対象者に対して交付するものとする。

2 再試験の申込みの受理

(1) 受験資格の確認

再試験通知書及び免許証により、受験資格及び現に有している免許の種類を確認するものとする。

(2) 提出書類の受理

ア 規則別記様式第17の3の再試験受験申込書に再試験通知書及び細則様式第21の再試験受験票を添付させ受理するものとする。

イ 再試験の申込みの日が、再試験の通知の翌日から1か月以上経過しているときは、前記アに定める書類のほか当該経過していることについてやむを得ない理由があったことを証明する書面を提出させるものとする。

3 再試験の実施等

(1) 再試験の合格者に対する措置

ア 試験場長等は、学科再試験の合格者のうち技能再試験を必要とするものに対しては、再試験受験票の所定欄に学科再試験の結果を記入して交付し、技能再試験の手続をとるものとする。

イ 試験場長等は、再試験の最終合格者に対しては、試験結果通知書を交付するものとする。

(2) 再試験の不合格者に対する措置

ア 試験場長等の措置

(ア) 再試験の不合格者に係る試験結果通知書を運転免許課長に送付するものとする。

(イ) 再試験の不合格者のうち2種類以上の免許(以下「併記免許」という。)の保有者に対しては、再試験に不合格となったため取り消すこととなる免許以外の免許に係る新たな免許証(以下第3において「新免許証」という。)を作成し、運転免許課長に送付するものとする。

イ 運転免許課長の措置

(ア) 前記アの(ア)の規定により、試験結果通知書の送付を受けたときは、当該対象者に規則別記様式第19の3の4の運転免許取消処分書を交付するとともに、免許証を返納させるものとする。この場合において、併記免許の保有者については、前記アの(イ)の規定により送付された新免許証を交付するものとする。

(イ) 免許効力停止中の併記免許証(以下イの(ウ)及びウにおいて「旧免許証」という。)を運転免許課で保管している場合は、新免許証を保管し、免許効力停止期間満了後に当該保有者に交付するものとする。

(ウ) 旧免許証を警察署で保管している場合は、当該警察署長に新免許証を速やかに送付するとともに、旧免許証の送付及び新免許証の交付を依頼するものとする。

なお、免許効力停止期間の満了日が接近しているため、新免許証の送付手続をするいとまがないときは、旧免許証の裏面備考欄に様式第20の再試験手続中の表示をするとともに、当該免許証の中央及び四隅に穴を開けて免許効力停止期間満了後に当該保有者に交付し、新免許証の受領後速やかに当該免許証と引き換えに新免許証を交付することを依頼するものとする。

ウ 警察署長の措置

前記イの(ウ)の規定により旧免許証の送付及び新免許証の交付の依頼を受けたときは、速やかに旧免許証を運転免許課長に送付するとともに、送付された新免許証を免許効力停止期間満了後に当該保有者に交付するものとする。

なお、旧免許証に再試験手続中の表示等をして交付した保有者に対しては、当該免許証と引き換えに新免許証を交付するものとする。

4 不受験者に対する措置

(1) 試験場長等の措置

ア 再試験の不受験者(以下「不受験者」という。)については、情報処理センターからの通報に基づき、不受験者名簿を作成し、当該名簿とともに運転免許課長に引き継ぐものとする。

イ 併記免許の保有者である不受験者が免許の取消処分を受けたときは、新免許証を作成し、取消しに係る免許が記載された免許証(以下(2)のエにおいて「旧免許証」という。)と引き換えに、新免許証を交付するものとする。

(2) 運転免許課長の措置

ア 前記(1)のアの規定により引き継ぎを受けた不受験者について、意見の聴取規則に定める手続をとるものとする。

イ 意見の聴取の結果、公安委員会が令第37条の4に定めるやむを得ない理由があると認めたときは、初心運転者講習又は再試験の通知の手続をとるものとする。

ウ 意見の聴取の結果、公安委員会が免許の取消しを決定したときは、取消処分を受ける者に対し、運転免許取消処分書を交付するとともに免許証を返納させるものとする。

エ 取消処分を受ける者が併記免許の保有者であるときは、旧免許証の裏面備考欄に再試験手続中の表示をするとともに、当該免許証の中央及び四隅に穴を開ける措置を講ずるものとする。この場合において、当該取消処分を受ける者に対し新免許証の交付期日を教示するとともに試験場長等に対し新免許証の作成及び交付を依頼するものとする。

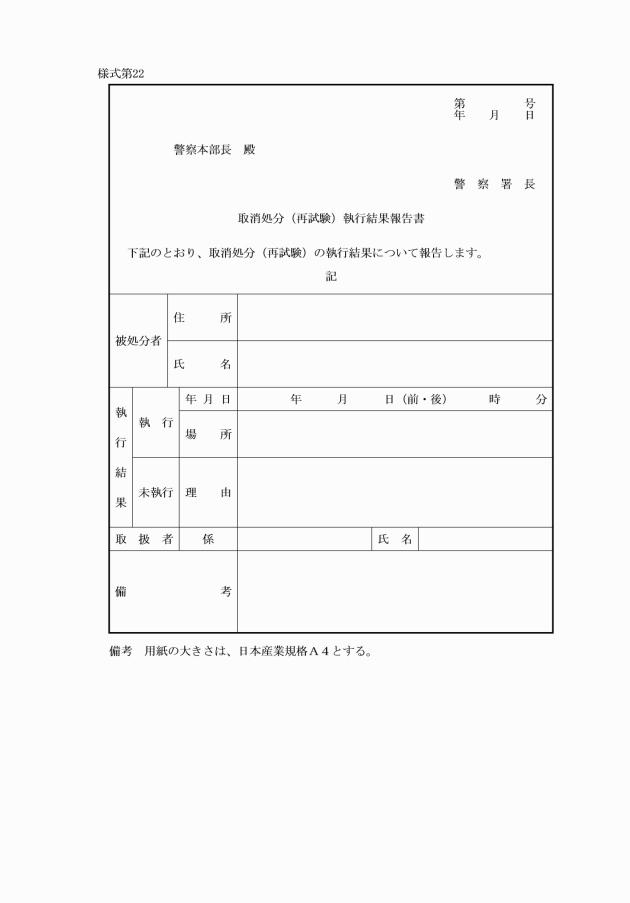

5 警察署への取消処分依頼

(1) 運転免許課長の措置

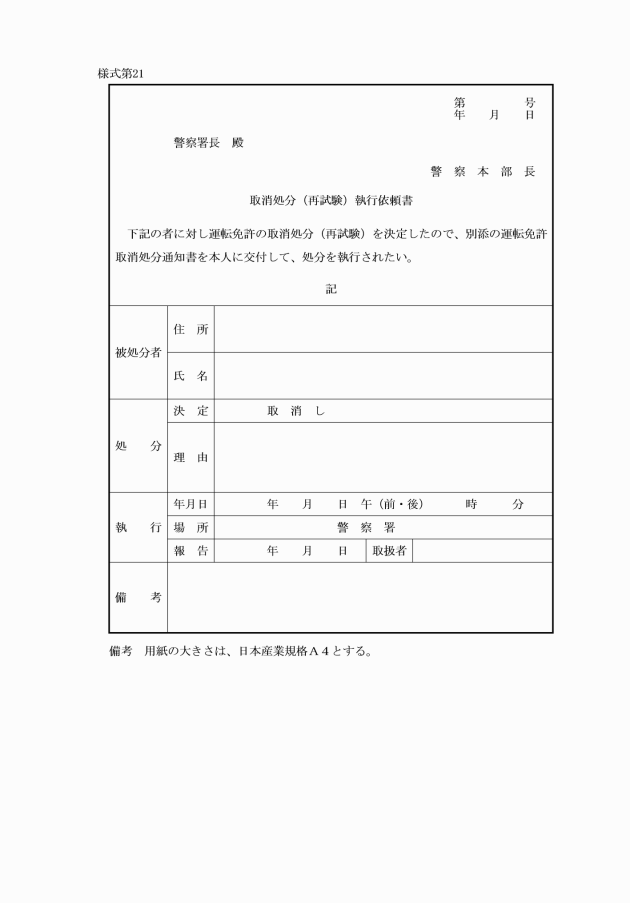

再試験の不合格者又は意見の聴取により取消処分が決定された者のうち、特別な事情により運転免許課で処分執行ができなかった者については、当該対象者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第21の取消処分(再試験)執行依頼書により取消処分の執行を依頼するものとする。

(2) 警察署長の措置

ア 前記(1)の規定により取消処分の執行の依頼を受けたときは、被処分者に取消処分通知書を交付するとともに、免許証を返納させるものとする。

なお、処分執行後において、様式第22の取消処分(再試験)執行結果報告書を速やかに運転免許課長に送付するものとする。

イ 被処分者が、併記免許の保有者であった場合は、前記4の(2)のエの規定に準じた手続をとるものとする。

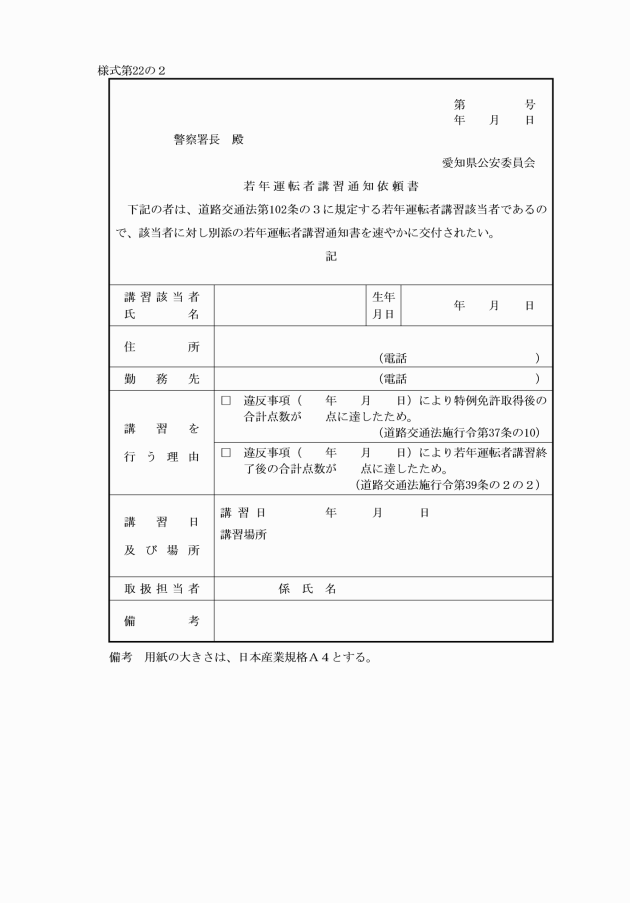

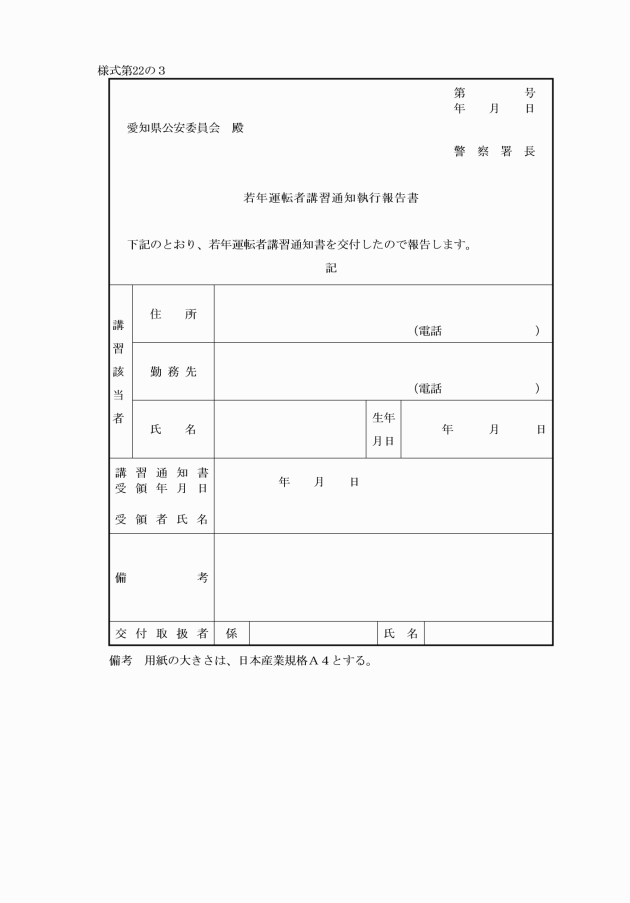

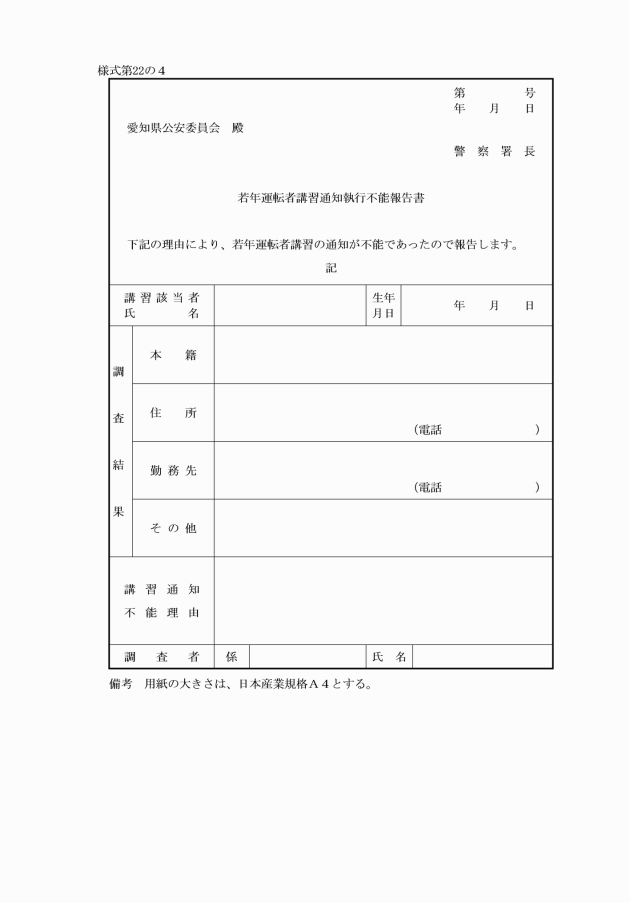

第4 若年運転者講習

1 若年運転者講習の通知等

(1) 試験場長の措置

警察庁長官官房技術企画課から法第108条の2第1項第14号に規定する若年運転者講習の対象者の通報を受けたときは、当該通報に基づき規則別記様式第22の11の2の2の若年運転者講習通知書その他必要書類を作成し、運転免許課長に引き継ぐものとする。

(2) 運転免許課長の措置

ア (1)により引継ぎを受けたときは、若年運転者講習対象者名簿に登載された者が、若年運転者講習対象者であるかどうかを審査した後、若年運転者講習通知書を配達証明郵便により当該対象者に送付するものとする。

イ アにより送付した若年運転者講習通知書が配達不能のため返送されたときは、関係書類と照合し、当該対象者の住所を調査し、再度当該通知書を配達証明郵便により当該対象者に送付するものとする。

ウ イにより送付した若年運転者講習通知書が配達不能のため再び返送されたときは、当該対象者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第22の2の若年運転者講習通知依頼書により当該通知書の交付を依頼するものとする。

(3) 警察署長の措置

ア (2)のウにより若年運転者講習通知書の交付依頼を受けたときは、当該通知書を当該対象者に対して交付するものとする。

2 不受講者等に対する措置

(1) 試験場長等の措置

ア 若年運転者講習の不受講者及び若年運転者講習受講後に再度違反をして一定の基準に該当することとなった者(以下「不受講者等」という。)については、警察庁長官官房技術企画課からの通報に基づき、必要な文書を作成し、当該文書と共に運転免許課長に引き継ぐものとする。

イ 不受講者等が免許の取消処分を受けたときは、新免許証を作成し、取消しに係る免許が記載された免許証(以下(2)のエにおいて「旧免許証」という。)と引き換えに、新免許証を交付するものとする。

(2) 運転免許課長の措置

ア (1)により引継ぎを受けた不受講者等について、意見の聴取規則に定める手続をとるものとする。

イ 意見の聴取の結果、公安委員会が令第37条の11に規定するやむを得ない理由があると認めたときは、若年運転者講習の通知の手続を執るものとする。

ウ 意見の聴取の結果、公安委員会が免許の取消しを決定したときは、取消処分を受ける者に対し、運転免許取消処分書を交付するとともに免許証の返納を求めるものとする。

エ 旧免許証の裏面備考欄に「若年取消手続中」の表示をするとともに、当該免許証の中央及び四隅に穴を開ける措置を講ずるものとする。この場合において、当該取消処分を受ける者に対し新免許証の交付期日を教示するとともに試験場長等に対し新免許証の作成及び交付を依頼するものとする。

3 警察署への取消処分依頼

(1) 運転免許課長の措置

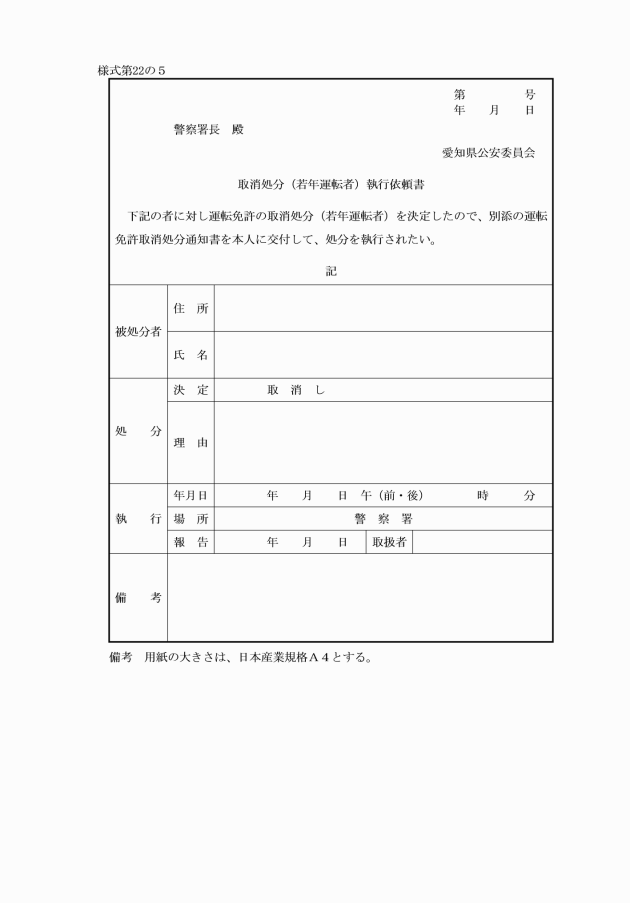

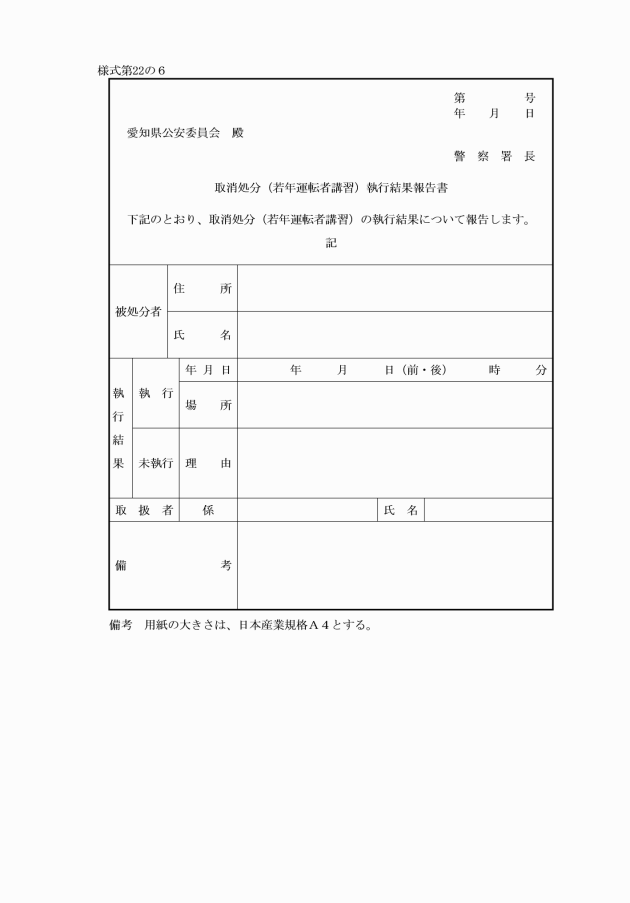

意見の聴取により取消処分が決定された者のうち、特別な事情により運転免許課で処分執行ができなかったものについては、当該対象者の住所地を管轄する警察署長に対し、様式第22の5の取消処分(若年運転者講習)執行依頼書により取消処分の執行を依頼するものとする。

(2) 警察署長の措置

ア (1)により取消処分の執行の依頼を受けたときは、被処分者に取消処分通知書を交付するとともに、免許証を返納させるものとする。

なお、処分執行後において、様式第22の6の取消処分(若年運転者講習)執行結果報告書を速やかに運転免許課長に送付するものとする。

イ 被処分者の運転免許証については、2の(2)のエに準じた手続を執るものとする。

第5 免許証の更新

1 更新期間中における申請の受理

規則別記様式第18の運転免許証更新申請書(規則別記様式第12の2の質問票の交付を受けた者については、当該運転免許証更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。以下「更新申請書」という。)により受理し、次に掲げる措置を執るものとする。

ア 講習の区分の確認は、警察共通基盤システムによる運転者管理等業務(以下「運転者管理等業務」という。)の免許・不適格事実照会又は申請者が持参した更新連絡書により行うこと。

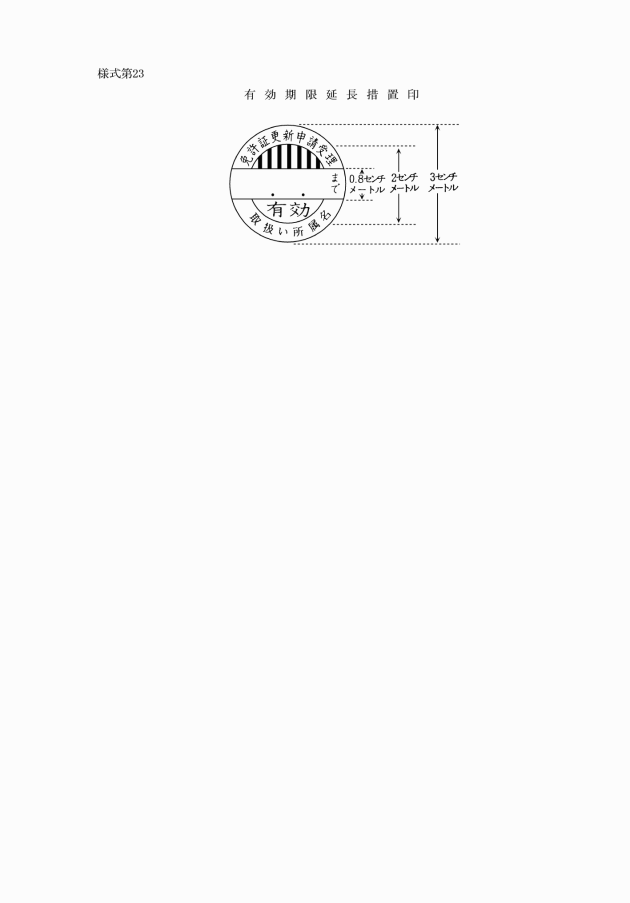

イ 更新の申請の日に更新後の免許証(以下「新免許証」という。)を交付できないときは、更新の申請に係る免許証(以下「旧免許証」という。)の備考欄及び更新申請書の余白に様式第23の有効期限延長措置印を赤色スタンプで押印し、当該旧免許証の有効期間を更新の申請の日から2か月間延長すること。ただし、延長した期間の末日が県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に規定する県の休日に当たる場合は、その翌日とすること。

ウ 当該質問票の回答欄を確認し、「はい」に回答があるときには、個別聴取を行うこと。

2 更新期間前における申請の受理

規則別記様式第18の2の特例更新申請書(規則別記様式第12の2の質問票の交付を受けた者については、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)により受理し、次に掲げる措置を執るものとする。

ア 講習の区分の確認は、運転者管理等業務による免許・不適格事実照会により行うこと。

イ 更新の申請が更新期間前であるとき(以下「期間前更新」という。)は、当該期間前に申請することについてやむを得ない理由があることを証明する書類を提示させること。

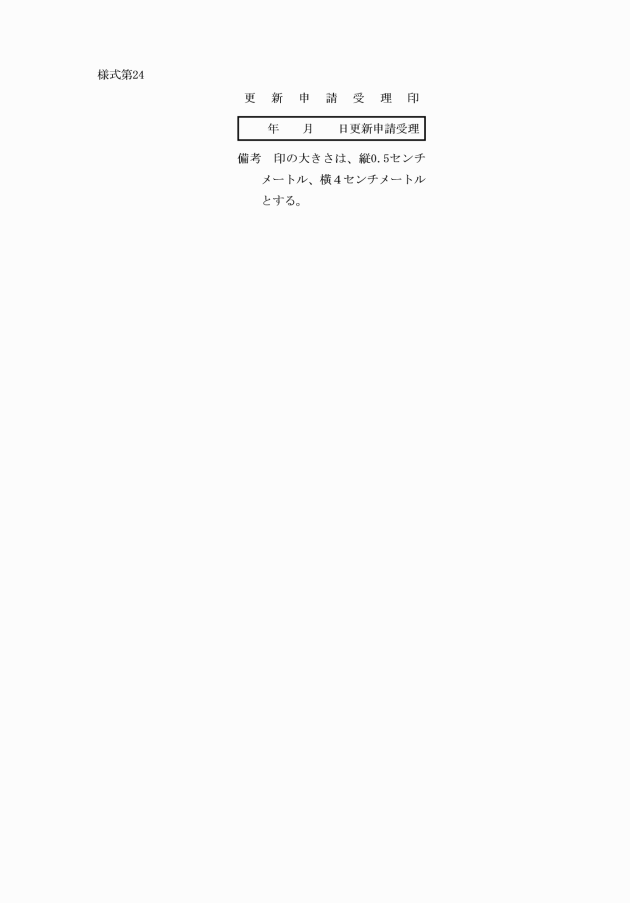

ウ 更新の申請の日に新免許証を交付できないときは、旧免許証の備考欄に様式第24の更新申請受理印を赤色スタンプで押印し、申請受理年月日を朱書すること。

エ 当該質問票の回答欄を確認し、「はい」に回答があるときには、個別聴取を行うこと。

3 適性検査

(1) 検査の実施

適性試験に準じて適性検査を行い、その結果を更新申請書の「適性検査の結果」欄に記載するものとする。

(2) 警察署長の措置

警察署において適性検査を行った場合で次に掲げる事項に該当するときは、試験場長等に引き継ぐものとする。

(ア) 免許の条件(「眼鏡等」の条件を除く。)を新たに付する必要があること。

(イ) 免許の条件を変更しても当該免許の合格基準に適合しないこと。

(3) 試験場長等の措置

前記(2)の規定により引継ぎを受けたとき又は適性検査の結果前記(2)の(ア)若しくは(イ)に該当する者を発見したときは、免許の条件の変更等必要な手続を執るものとする。

4 警察署において受理した場合の措置

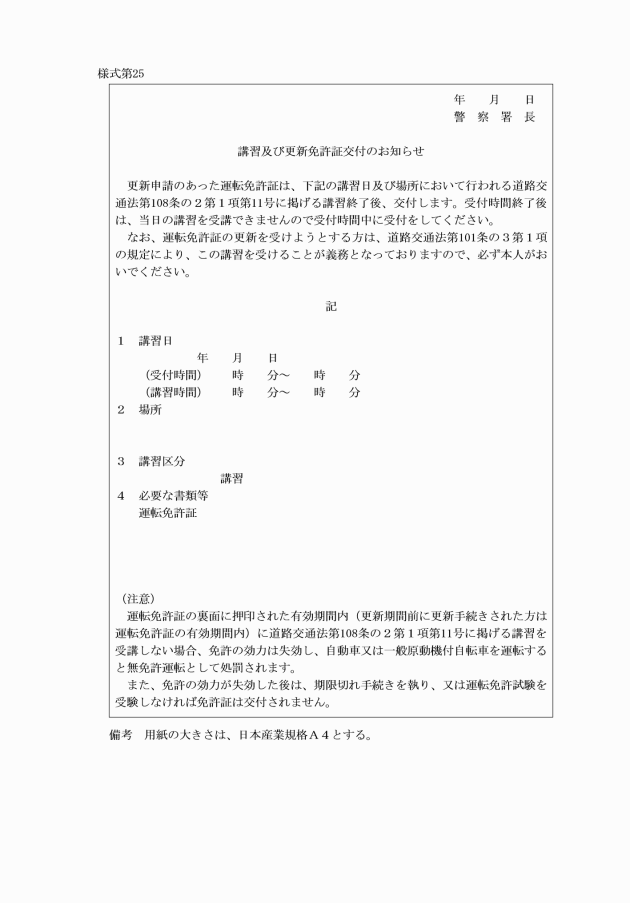

(1) 講習及び交付の日の通知

申請者に講習及び新免許証の交付の日を様式第25の講習及び更新免許証交付のお知らせにより通知するものとする。

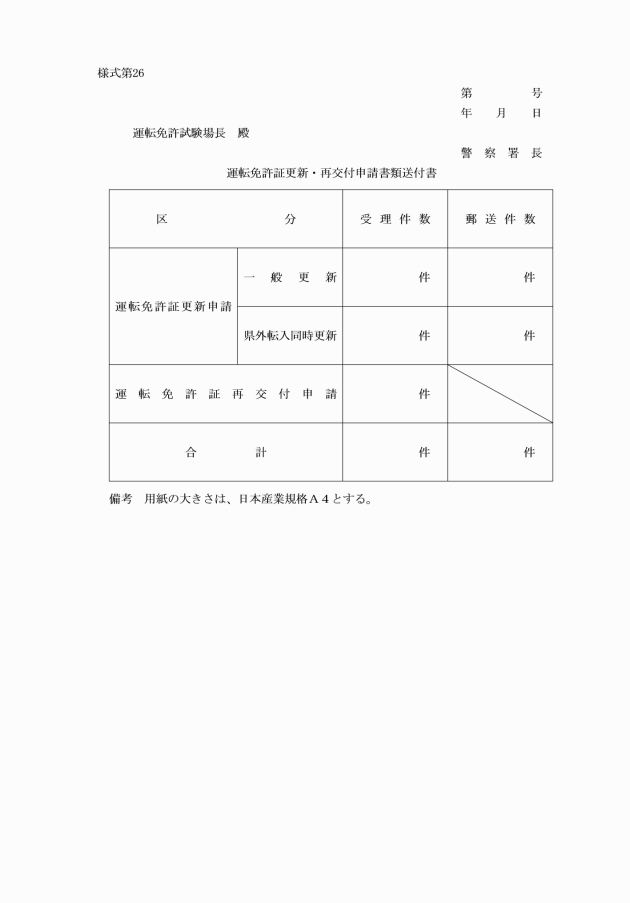

(2) 書類等の送付

更新申請書又は特例更新申請書は、警察署において保存すること。ただし、免許証印刷装置を設置していない警察署及び幹部交番(以下「後日交付警察署等」という。)にあっては、更新申請書又は特例更新申請書の副本を様式第26の運転免許証更新・再交付申請書類送付書(以下「申請書類等送付書」という。)に添付して試験場に送付するものとする。

5 更新時講習の受講連絡

更新申請を受理した所属以外で更新時講習を実施した場合は、更新申請を受理した所属へ連絡するものとする。

6 住所の表記

更新後の住所が都道府県名を加えて40文字を超える場合、申請者の意向を確認の上、40文字以内の表記とすること。

第6 免許証の再交付

1 申請の受理

(1) 免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者若しくは免許証に電磁的方法により記録された記録を毀損した者から免許証の再交付の申請があった場合は、規則別記様式第17の運転免許証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)に申請用写真を添付させ、規程様式第24の運転免許証再交付調査票(以下「再交付調査票」という。)と共に提出させて受理するものとする。

また、再交付の理由が遺失又は盗難のときは、再交付調査票の運転免許証遺失等の理由欄に、遺失等年月日時を記載させ、発見時等の返納義務について説明し、申請者に署名させることとする。

(2) 規則第21条第1項各号に該当する者((3)に該当する者を除く。)から免許証の再交付の申請があった場合は、再交付申請書を提出させるとともに、規則第20条第2項各号に定める書類を提示させ、又は再交付申請書に添付させて受理するものとする。この場合においては、申請用写真の添付は要しないものとする。

(3) 旧姓併記を希望する者から免許証の再交付の申請があった場合は、再交付申請書を提出させるとともに、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下「マイナンバーカード」という。)を提示させて受理するものとする。この場合においては、申請用写真の添付は要しないものとする。

(4) 再交付申請書が仮免許証に係るものであるときは、仮免許証を交付した試験場等又は警察署において受理するものとする。

(5) 遺失又は盗難を理由とする再交付申請のときは、過去の更新の申請の日を運転者管理等業務による免許・不適格事実照会により確認し、再交付申請日が更新の申請の日から2か月以内のときは、更新を受理した所属に、新免許証の保管の有無を確認するものとする。

(6) 再交付後の住所が愛知県を加えて40文字を超える場合、申請者の意向を確認の上、40文字以内の表記とすること。

2 本人確認書類による申請者の確認

再交付免許証を交付する際に、免許証の不正取得を防止するため、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、旅券その他の当該再交付の申請者が本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。この場合において、顔写真による本人確認を原則とし、顔写真がないときは、必要に応じ、複数の本人確認書類の提示を求め、又は免許の取得年月日、過去の違反歴等を聴取するものとする。ただし、規則第21条第1項各号に該当する者に対して再交付免許証を交付する際は、本人確認書類の提示を求めないものとする。

3 県外からの転入に伴う住所の変更と同時に再交付の申請があった場合の措置

(1) 再交付申請書に基づき免許者照会を行い、免許の有無及び内容を確認するものとする。

(2) 必要に応じて、前住所地を管轄する公安委員会に対して免許証の色分けを確認するとともに、台帳の写しの送付を依頼するものとする。

(3) 警察署にあっては申請を受理しないこととし、試験場等に申請するよう教示するものとする。

4 再交付の申請を受理した場合の措置

(1) 試験場等における措置

ア 再交付の申請の日に新たな免許証を作成し、交付するものとする。ただし、県外からの転入に伴う住所の変更と同時に再交付の申請をした者については、交付日を指定して交付するものとする。

なお、免許証の作成に当たっては、免許証作成用に撮影した申請者の顔画像データと台帳の顔画像データとを照合し、本人確認を行うものとする。

イ 旧姓併記の申請により交付する場合には、免許証の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名」と記載し、末尾に朱肉で公安委員会小印を押印するものとする。

(2) 警察署における措置及び台帳の顔画像データとの照合

ア 交付日の教示

再交付の申請の日に免許証の交付日を指定し、申請者に教示するものとする。この場合において、規則第21条第1項各号に該当する者から申請を受理した場合を除き、免許証の交付日に本人確認書類の持参を求めるものとする。

イ 撮影装置による免許証作成用の顔画像の作成

申請を受理した場所が、警察署の場合は交付日に、幹部交番の場合は申請日に、撮影装置により申請者を撮影して、免許証作成用の顔画像を作成するものとする。

ウ 申請書類等の保存及び送付

再交付申請書は、警察署において保存し、再交付調査票を申請書類等送付書に添付して試験場長に送付するものとする。

エ 台帳の顔画像データとの照合

(ア) 試験場長等は、再交付調査票に貼付された写真及び免許証作成用に作成した申請者の顔画像データと台帳の顔画像データとを照合して本人確認を行うものとする。

(イ) 警察署において、交付日に免許証作成用の顔画像データを作成した際は、その顔画像データと台帳の顔画像データとの照合を試験場長(免許管理係経由)に依頼するものとする。

オ 旧姓併記の申請により交付する場合には、(1)のイと同様の措置を執るものとする。

第7 免許証の記載事項の変更

1 届出の受理

(1) 規則別記様式第16の運転免許証記載事項変更届(以下「変更届」という。)により、規則第20条第2項各号に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類を提示させ、又は添付させて受理するものとする。ただし、本籍の変更であって、市町村合併に伴う表示の変更のみを行うものであるとき又は氏名の変更であって、申請者からマイナンバーカードの提示があったときは、住民票の写しの添付を求めないものとする。

(2) 旧姓併記の申請があった場合は、変更届を提出させるとともに、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載されたマイナンバーカードを提示させて受理するものとする。

(3) 変更届を受理する際は、法第94条第2項の規定に基づき免許証の再交付の申請ができることを教示するものとする。

2 記載事項の変更要領

(1) 氏名変更

ア 免許証の備考欄に新氏名を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は公安委員会小印の印影(以下「小印の印影」という。)を黒色で印刷するとともに、電磁的記録の変更を行うものとする。

イ 旧姓併記の申請があったときは、免許証の備考欄に「旧姓を使用した氏名」と記載した後に旧姓を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するとともに、電磁的記録の変更を行うものとする。

(2) 生年月日の変更

生年月日の変更の申請があったときは、免許証の有効期間の変更を伴うことから、警察署においては、更新申請と同時に申請された場合以外は受理しないこととし、試験場等に申請するよう教示するものとする。

(3) 本籍又は国籍等の変更

本籍又は国籍等(国又は一定の地域をいう。以下同じ。)の変更の申請があったときは、免許証の備考欄に「本籍変更」と記載するとともに、電磁的記録の変更を行うものとする。

(4) 住所の変更

免許証の備考欄に、変更後の住所(アパート等である場合はその名称、号室等を含む。)を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するとともに、電磁的記録の変更を行うものとする。

(5) 仮免許証の記載事項の変更

ア 指定教習所において教習を受けている者については指定教習所を通じて当該指定教習所の住所地を管轄する警察署に、その他の者については試験場等に変更届を提出させて行うものとする。

イ 仮免許証への記載は、変更事項を備考欄に記載するとともに、旧記載事項を朱線2本で抹消し、抹消箇所及び記載した変更事項の末尾に朱肉で警察本部長小印を押印するものとする。

ウ 指定教習所において教習を受けている者の変更届は、警察署で保存するものとする。

第8 認知機能検査等

1 高齢運転者サポートセンターの設置

(1) 運転免許課長は、高齢運転者サポートセンターに名古屋高齢運転者サポートセンター、尾張高齢運転者サポートセンター、西三河高齢運転者サポートセンター及び東三河高齢運転者サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を置き、管轄区域の認知機能検査に関する事務を行わせるものとする。

(2) サポートセンターの設置場所及び管轄区域は、次のとおりとする。

区分 | 設置場所 | 管轄区域 |

名古屋高齢運転者サポートセンター | 運転免許課 | 名古屋市内の各警察署並びに愛知、瀬戸、春日井、半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 |

尾張高齢運転者サポートセンター | 一宮警察署 | 小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢、津島及び蟹江の各警察署の管轄区域 |

西三河高齢運転者サポートセンター | 岡崎警察署 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 |

東三河高齢運転者サポートセンター | 東三センター | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 |

(3) サポートセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

ア 管轄区域内の警察施設外において実施される認知機能検査に関すること。

イ 管轄区域内において実施された認知機能検査の点検、登録等に関すること。

ウ 管轄区域内において実施された認知機能検査に係る書類の送付に関すること。

(4) サポートセンターに、センター長を置く。

ア センター長には、名古屋高齢運転者サポートセンターにあっては運転免許課高齢運転者サポートセンター長を、東三河高齢運転者サポートセンターにあっては東三センター次長を、その他のサポートセンターにあっては当該サポートセンターの設置場所の交通課長をもって充てる。

イ センター長は、運転免許課長の指揮監督を受け、サポートセンターの職員を指揮監督し、同センターの運営を総括するものとする。

2 認知機能検査

(1) 運転免許課長及び警察署長は、法第97条の2第1項第3号イ、第101条の4第2項及び第101条の7第1項に規定する認知機能検査について、警察庁が定める認知機能検査の実施要領(以下「認知機能検査実施要領」という。)に基づき行うものとする。

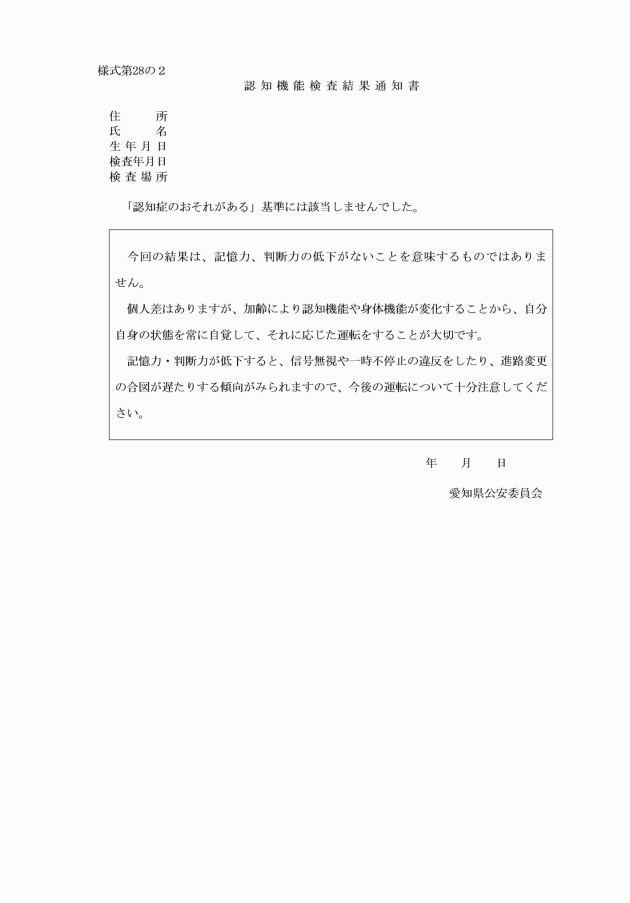

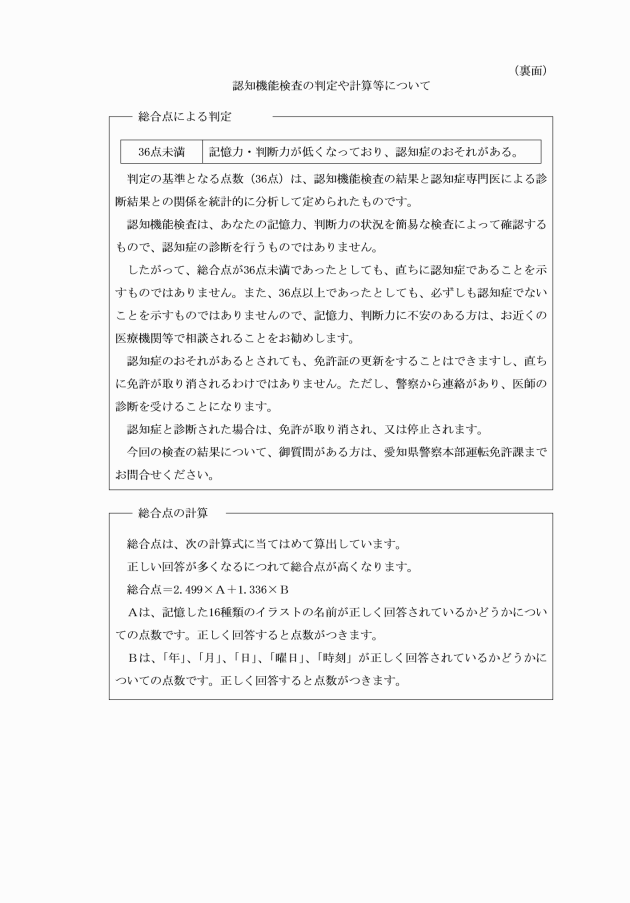

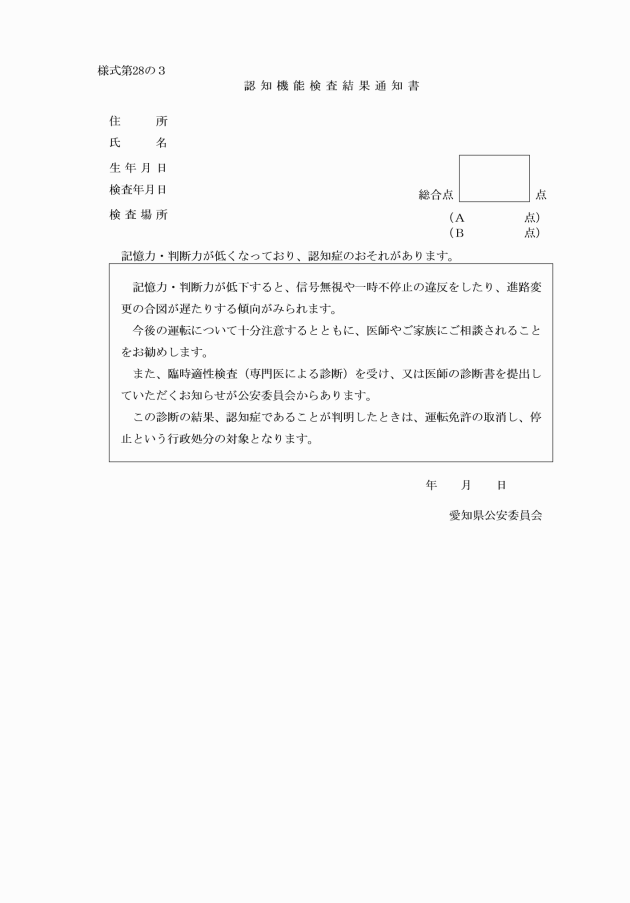

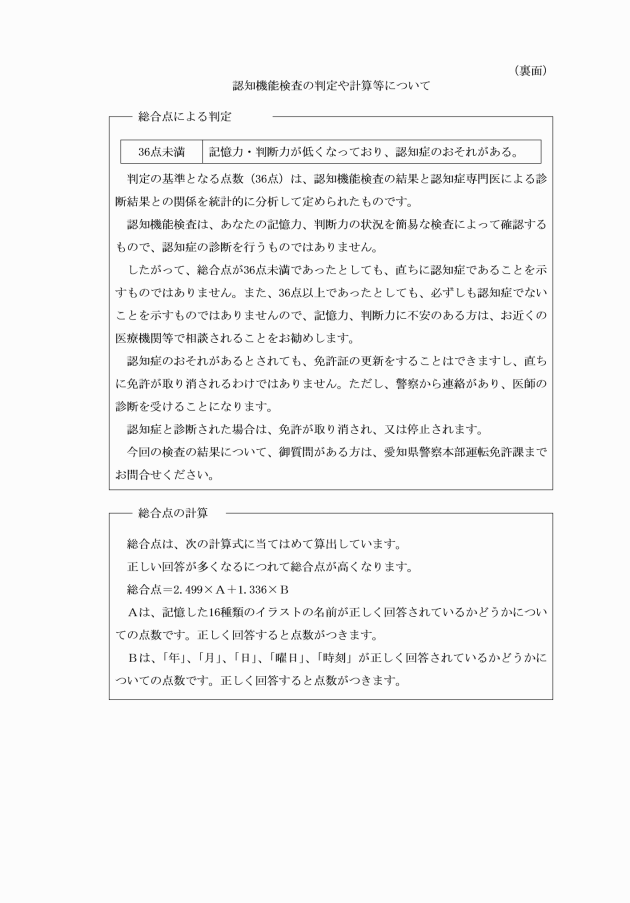

(2) 認知機能検査結果の通知

(3) 認知機能検査免除に係る診断書の受領

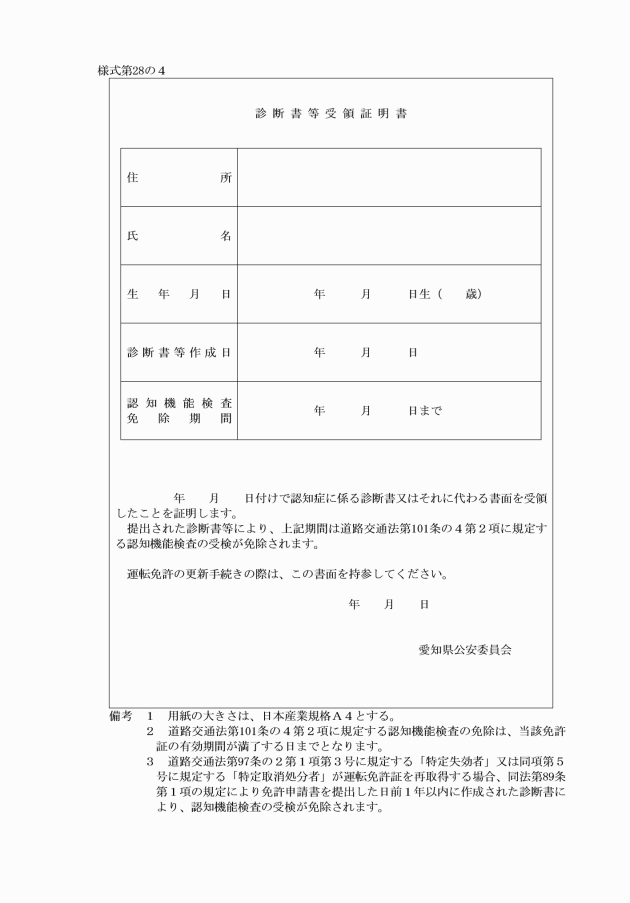

運転免許課長は、規則第26条の4第3号又は第29条の2の3第1項第3号に規定する認知症にかかる診断書その他の書類(以下「診断書等」という。)を受領した場合は、様式第28の4の診断書等受領証明書により通知するものとする。ただし、免許証の更新と同時に診断書等を受領したときは、診断書等受領証明書による通知を省略することができる。

(4) 検査結果通知書の再交付

試験場長等及び警察署長は、検査結果通知書の交付を受けた者から、当該検査結果通知書を亡失、滅失、破損等した旨の申告を受けたときは、右上部余白に「再」の文字を付した検査結果通知書を作成し、本人に交付するものとする。

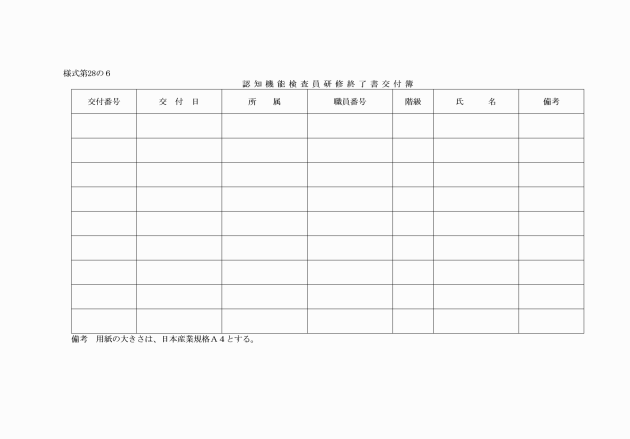

(5) 認知機能検査員研修の実施等

ア 運転免許課長は、別表第2に掲げるところにより、職員に対し、認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修(以下「認知機能検査員研修」という。)を実施するものとする。

イ 運転免許課長は、警察庁が実施する認知機能検査員指導者研修の課程を終了した者に認知機能検査員研修を実施させるものとし、当該認知機能検査員研修を終了した者(以下「研修終了者」という。)は、(1)の認知機能検査を実施することができるものとする。

エ 都道府県公安委員会が実施した認知機能検査員講習(細則第14条第15項に規定する認知機能検査員講習をいう。)を終了した者については、認知機能検査員研修を終了したものとみなすものとする。

3 高齢者講習

(1) 高齢者講習の実施

運転免許課長は、法第108条の2第1項第12号に規定する高齢者講習について、警察庁が定める方法に基づき行うものとする。

(2) 高齢者講習終了証明書の交付

運転免許課長は、(1)の高齢者講習を終了した者に、講習後速やかに規則別記様式第22の10の7の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。

(3) 高齢者講習終了証明書の再交付

試験場長等及び警察署長は、高齢者講習終了証明書の交付を受けた者から、高齢者講習終了証明書を亡失、滅失、破損等した旨の申告を受けたときは、当該高齢者講習終了証明書の交付番号等を確認し、当該交付番号の前に「再」の文字を付した高齢者講習終了証明書を作成し、本人に交付するものとする。

4 運転技能検査

(1) 運転技能検査の実施

運転免許課長は、法第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第3項に規定する運転技能検査について、警察庁が定める運転技能検査等実施要領に基づき行うものとする。

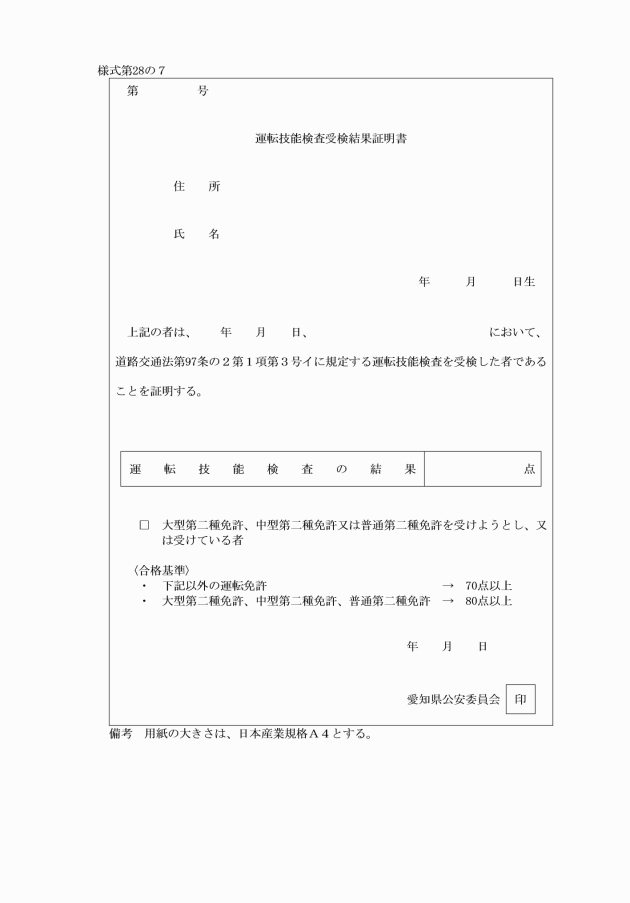

(2) 運転技能検査受検結果証明書の交付

運転免許課長は、運転技能検査を受検した者に対し、検査終了後速やかに、様式第28の7の運転技能検査受検結果証明書を交付するものとする。

(3) 運転技能検査受検結果証明書の再交付

試験場長等及び警察署長は、運転技能検査受検結果証明書の交付を受けた者から、当該証明書を亡失、滅失、破損等した旨の申告を受けたときは、当該証明書の交付番号等を確認し、当該交付番号の前に「再」の文字を付した合格書を作成し、本人に交付するものとする。

第9 臨時適性検査等

1 臨時適性検査対象者の早期発見

職員は、各種警察活動を通じ、運転免許証、仮運転免許証、国際運転免許証等を保有する者(以下「運転免許証保有者」という。)で、法第102条第4項及び第5項並びに法第107条の4第1項に規定する臨時適性検査を受ける必要があると認められる者(以下「検査の対象となり得る者」という。)の発見に努めるものとする。

2 検査の対象となり得る者の発見時の措置

(1) 職員は、各種警察活動において、事案の当事者その他関係者の言動、現場の状況等から、検査の対象となり得る者であると認めたときは、直ちに、当該現場を管轄する警察署長に通報するものとする。ただし、高速道路交通警察隊の担当区域において、高速道路交通警察隊員が検査の対象となり得る者を発見したときは、高速道路交通警察隊長に通報するものとする。

(2) 高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、検査の対象となり得る者を発見し、又は(1)の通報を受けたときは、原則として高速道路交通警察隊員及び警察署交通課員(以下「交通課員等」という。)をして、検査の対象となり得る者の面前で個別聴取を行い、病名、病状、通院状況等を記録するものとする。ただし、やむを得ない事情により、検査の対象となり得る者の面前で個別聴取を行うことができないときは、後刻電話等により個別聴取を行うことができる。

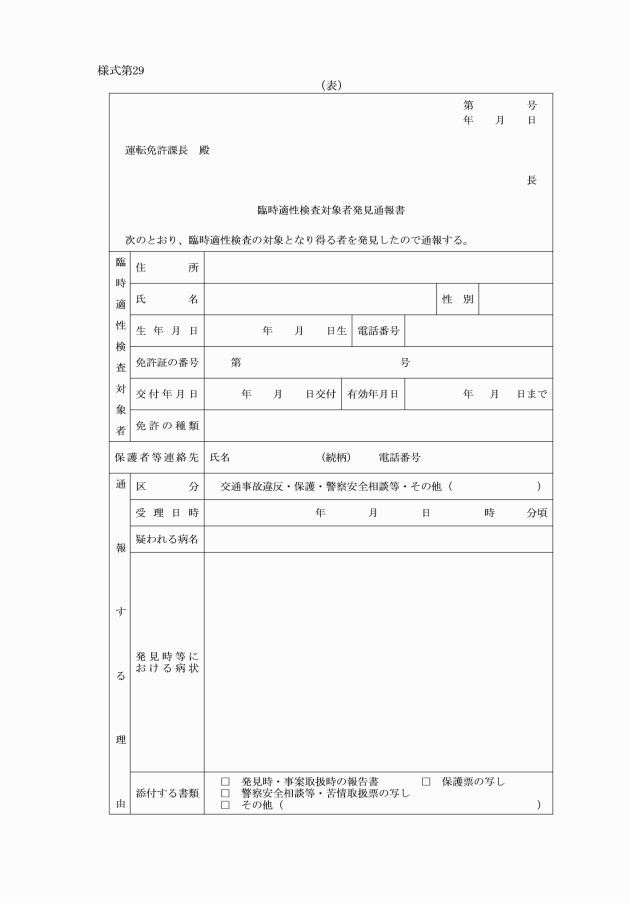

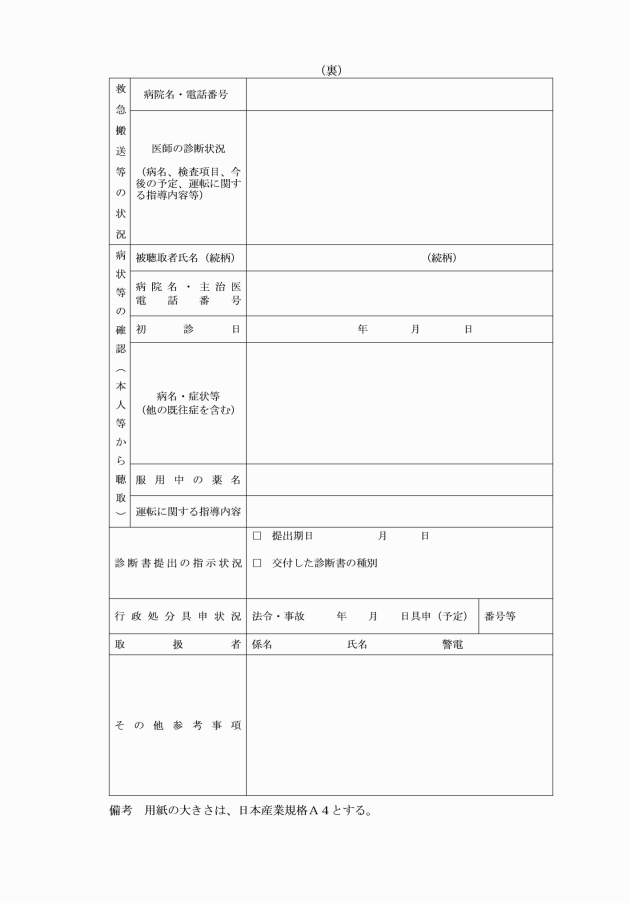

3 運転免許課長への報告

(1) 警察署長等は、検査の対象となり得る者に対して個別聴取を行ったときは、個別聴取の結果を記録した書面及び臨時適性検査対象者発見通報書(様式第29)により、運転免許課長に報告(臨時適性検査係経由)するものとする。

(2) 運転免許課長は、(1)の報告を受けたときは、必要に応じ、警察署長等に対して調査等を指示し、臨時適性検査の必要性を明らかにするものとする。

4 臨時適性検査の実施等

(1) 運転免許課長の措置

ア 病気に係る臨時適性検査(法第103条第1項第2号に該当する者に対する検査及び規則第29条の3第3項による検査を除く。)を必要とする場合は、規程様式第20の臨時適性検査通知書により、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を通知し、当該検査を実施する手続を執るものとする。

イ 法第102条第1項から第3項の規定により診断書の提出を求める必要があるときは、規程様式第18の診断書提出命令書により、診断書の提出を命ずる理由となった認知機能検査の結果、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知し、診断書の提出を命ずるものとする。

ウ 一定の病気等の罹患が疑われる免許保有者(以下「罹患疑い者」という。)に対して法第102条第4項の規定により診断書の提出を求める必要があるときは、規程様式第19の診断書提出命令書により、診断書の提出を命ずる理由、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知し、診断書の提出を命ずるものとする。

エ アからウの適性検査の結果等に基づき、取消処分基準又は停止処分基準に該当すると判断した場合は、運転免許行政処分事務処理要綱(平成6年交免発甲第60号)に規定する手続を執るものとする。

オ 1の通報に関して、身体に係る臨時適性検査を必要とする場合は、試験場長等に引き継ぐものとする。

カ 当該臨時適性検査の対象となる者が、他の都道府県公安委員会の管轄区域内に住所を有する者であるときは、当該都道府県公安委員会に移送するものとする。

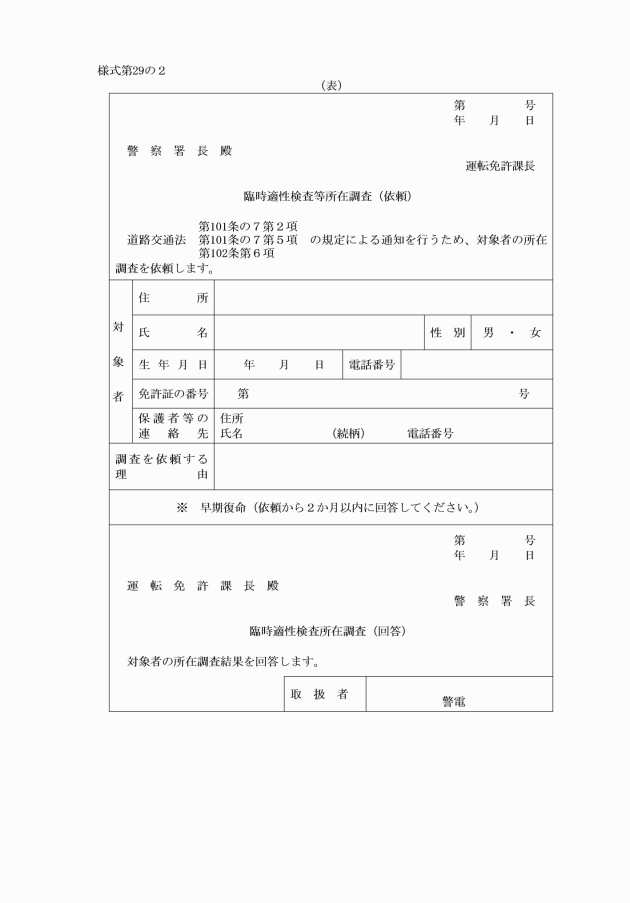

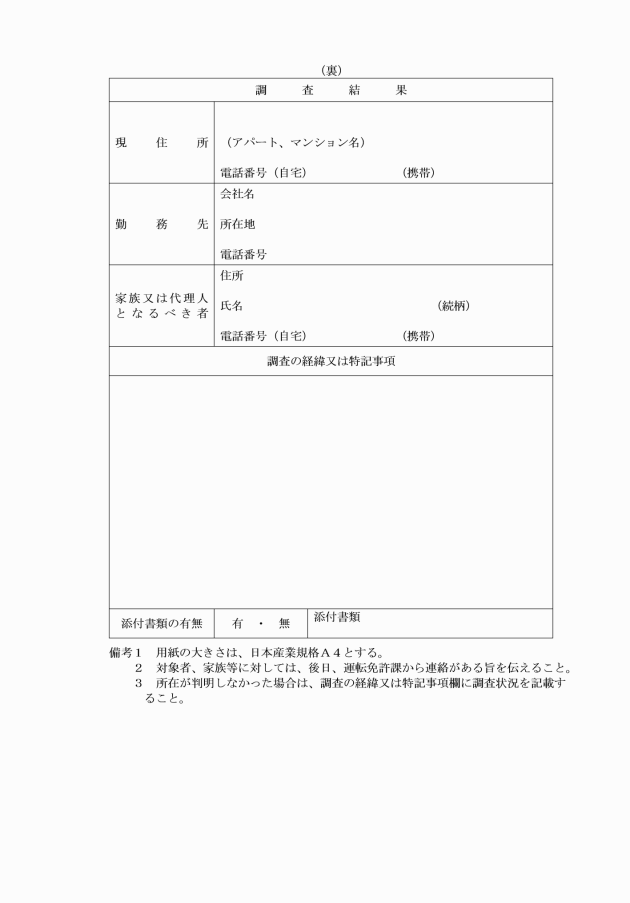

キ 所在調査

(ア) 運転免許課長は、アの臨時適性検査通知書又はイの診断書提出命令書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要な場合は、様式第29の2の臨時適性検査等所在調査(依頼)により、住所地を管轄する警察署長に所在調査を依頼するものとする。

(イ) (ア)の依頼を受けた警察署長は、速やかに所在調査を行うものとする。

なお、所在が判明しなかった場合又は所在が他の警察署の管轄であることが判明した場合は、関係書類とともに、その旨を回答するものとする。

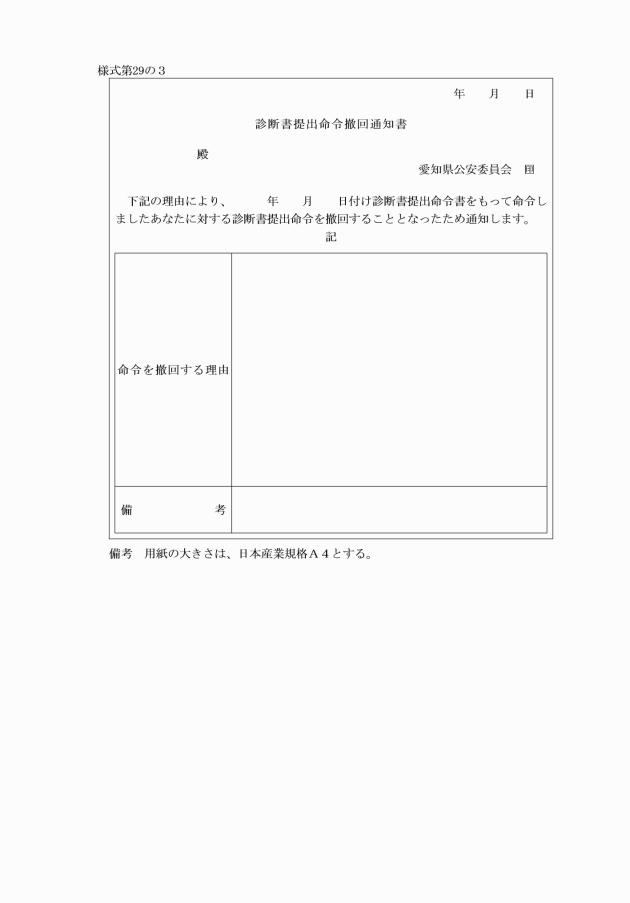

ク イの診断書提出命令書を送付した後、当該対象者が法第102条第1項から第3項までに規定された要件に該当しなくなったことが明らかとなったときは、口頭又は様式第29の3の診断書提出命令撤回通知書により診断書提出命令書の撤回を行うものとする。

(2) 試験場長等の措置

ア 令第37条の7第1号に掲げる者からの申出を受理した場合又は(1)のオの規定により引継ぎを受け、臨時に適性検査が必要と判断した場合は当該検査を実施し、免許の範囲及び免許の条件の付与について判断するものとする。

イ 令第37条の7第2号又は第3号の規定により臨時に適性検査を実施する場合は、規程様式第20の臨時適性検査通知書により、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を通知し、当該検査を実施する手続を執るものとする。

ウ ア又はイの適性検査の結果等に基づき、取消処分基準又は停止処分基準に該当すると判断した場合は、運転免許課長に引き継ぐものとする。

エ 試験場長等は、イの臨時適性検査通知書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要な場合は、(1)のキに準じて所在調査を依頼することとする。

5 病気に係る運転適性の相談を受けた場合の措置

(1) 試験場長等及び警察署長は、自動車等の運転に必要な適性(以下「運転適性」という。)に係る相談を受けたときは、その病状等について聴取するものとする。

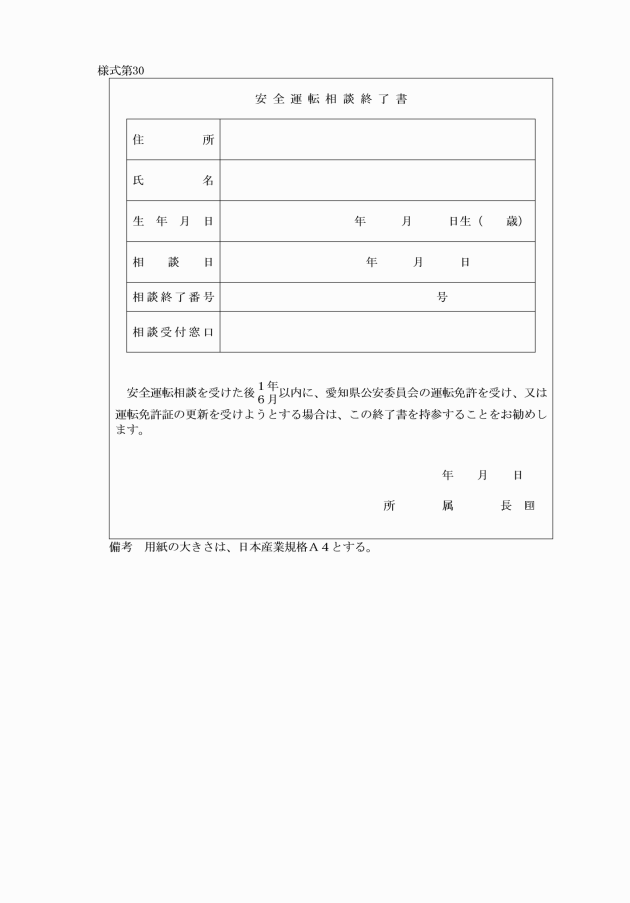

(2) 試験場長等及び警察署長は、(1)による聴取の結果、医師の診断書等により運転適性を備えていると認められるときは、様式第30の安全運転相談終了書を交付することができるものとする。

(3) 試験場長は、罹患疑い者に対して法第102条第4項の規定により診断書の提出を命ずるときは、規程様式第19の診断書提出命令書により、診断書の提出を命ずる理由、診断書の提出期限、診断書の提出先その他必要な事項を通知して行うものとする。

なお、診断書提出命令を行う前に当該罹患疑い者から診断書が提出されること等により当該罹患疑い者に対して免許の継続を認めるか又は免許の取消し若しくは停止(以下「取消し等」という。)又は臨時適性検査を行うかの判断をすることができるときは、診断書の提出は求めないものとする。

(4) 試験場長は、診断書の提出を受けた時点において、免許の取消し等の事由に該当するとは認められないが、病状の進行等により一定期間後に、免許の取消し等の事由に該当すると疑う理由が生じていると認められる者に対しては、当該期間の経過後に(3)の手続を執るものとする。

(5) 試験場長は、罹患疑い者が、病気に係る臨時適性検査を行う必要があると認めたとき又は受理した診断書の結果等に基づき、取消処分基準又は停止処分基準に該当すると判断したときは、当該罹患疑い者を運転免許課長に引き継ぐものとする。

(6) 試験場長は、罹患疑い者に(3)の診断書提出命令書が到達していないなど、対象者の所在調査が必要な場合は、4の(1)のキに準じて所在調査を依頼するものとする。

(7) 試験場長は、(4)の手続の対象となる者が、他の都道府県公安委員会の管轄区域内に住所を有する者であるときは、当該都道府県公安委員会に移送するものとする。

6 免許を受けた者に対する報告徴収

運転免許課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長は、免許を受けた者が法第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要と認めるときは、法第101条の5に規定する手続を執るものとする。

7 医師の届出

(1) 運転免許課長は、法第101条の6第1項の規定により、医師が診察の結果を届け出た時は、これを受理するものとする。

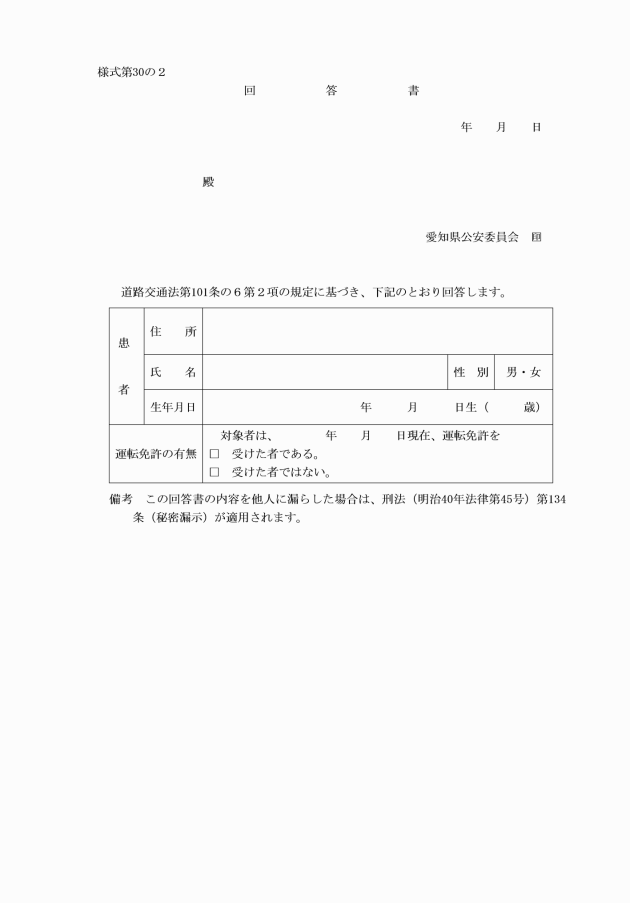

(2) 運転免許課長は、法第101条の6第2項の規定により、医師から確認を求められたときは、様式第30の2の回答書により回答するものとする。

第10 臨時認知機能検査等

1 臨時認知機能検査の通知等

(1) 運転免許課長の措置

ア 警察庁長官官房技術企画課から臨時認知機能検査の対象者の通報を受けたときは、当該対象者が法第101条の7第1項に規定する臨時認知機能検査の対象者であるかどうかを審査した後、臨時認知機能検査通知書を配達証明郵便等により当該対象者に送付するものとする。

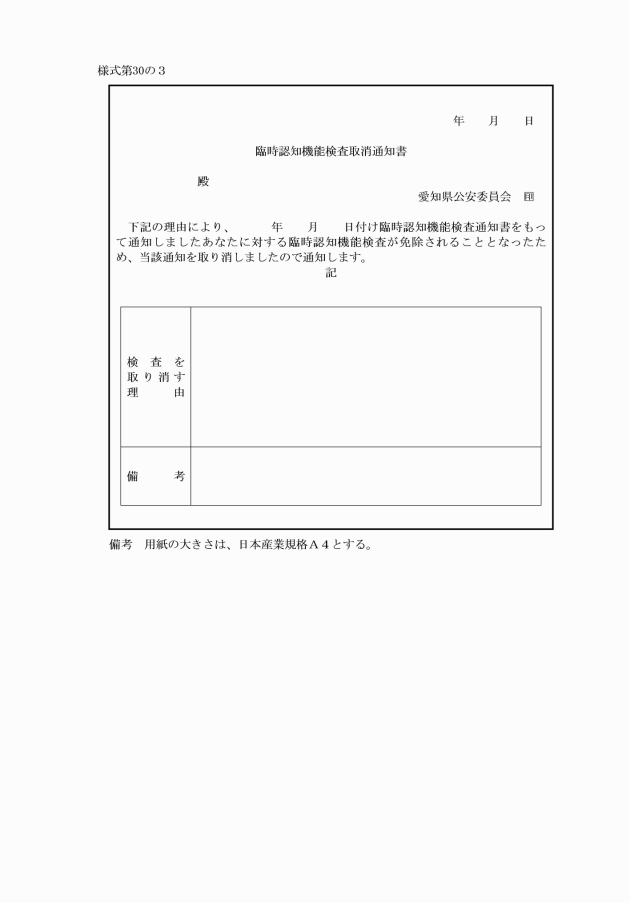

イ アの規定により臨時認知機能検査の対象者に臨時認知機能検査通知書を送付した後、当該対象者が法第101条の7第1項の規定による受検免除の場合となったときは、口頭又は様式第30の3の臨時認知機能検査取消通知書により臨時認知機能検査通知書の取消を行うものとする。

ウ アの規定により送付した臨時認知機能検査通知書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要な場合は、様式第29の2の臨時適性検査等所在調査(依頼)により、住所地を管轄する警察署長に所在調査を依頼するものとする。

エ 臨時認知機能検査を受検せず、免許の効力の停止処分の対象となった者について、警察署において免許の効力の停止処分を行う場合は、免許の効力の停止処分を行う際に、臨時認知機能検査通知書を本人又はその家族に交付するよう警察署長に依頼するものとする。

(2) 警察署長の措置

ア (1)のウの依頼を受けた警察署長は、速やかに所在調査を行うものとする。

なお、所在が判明しなかった場合又は所在が他の警察署の管轄であることが判明した場合は、関係書類とともに、その旨を回答するものとする。

イ (1)のエの規定により依頼を受けた警察署長は、運転免許課長に臨時認知機能検査の実施場所及び検査日を確認し、必要事項を記載して臨時認知機能検査通知書を本人又はその家族に交付するものとする。

2 臨時高齢者講習の通知等

(1) 運転免許課長の措置

ア 警察庁長官官房技術企画課から臨時高齢者講習の対象者の通報を受けたときは、当該対象者が法第101条の7第4項に規定する臨時高齢者講習の対象者であるかどうかを審査した後、臨時高齢者講習通知書を配達証明郵便等により当該対象者に送付するものとする。

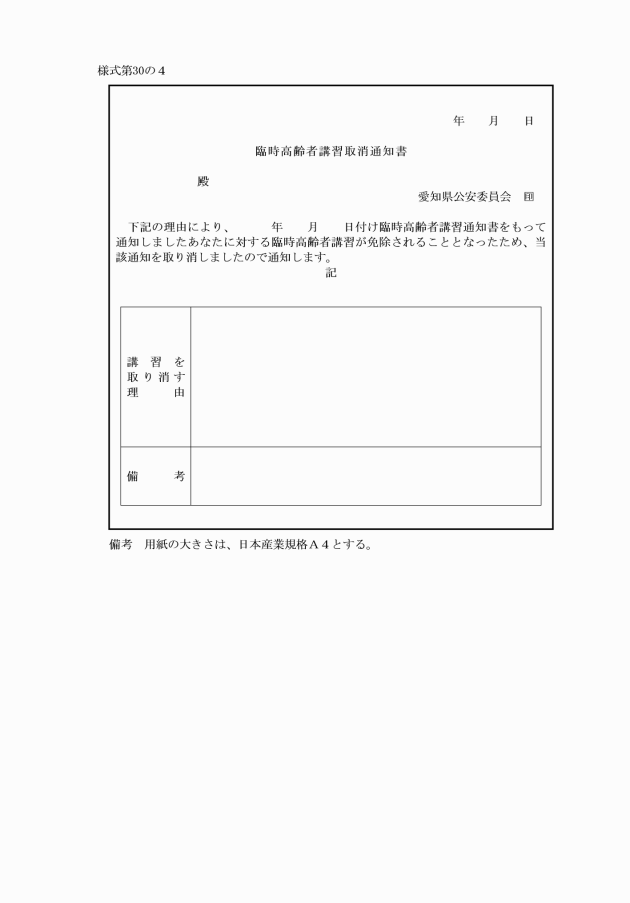

イ アの規定により臨時高齢者講習の対象者に臨時高齢者講習通知書を送付した後、当該対象者が第101条の7第4項の規定による基準に該当しなくなったときは、口頭又は様式第30の4の臨時高齢者講習取消通知書により臨時高齢者講習通知書の取消を行うものとする。

ウ アの規定により送付した臨時認知機能検査通知書が到達しなかったなど、対象者の所在調査が必要な場合は、様式第29の2の臨時適性検査等所在調査(依頼)により、住所地を管轄する警察署長に所在調査を依頼するものとする。

エ 臨時高齢者講習を受講せず、免許の効力の停止処分の対象となった者について、警察署において免許の効力の停止処分を行う場合は、免許の効力の停止処分を行う際に、臨時高齢者講習通知書を本人又はその家族に交付するよう警察署長に依頼するものとする。

(2) 警察署長の措置

ア (1)のウの依頼を受けた警察署長は、速やかに所在調査を行うものとする。

なお、所在が判明しなかった場合又は所在が他の警察署の管轄であることが判明した場合は、関係書類とともに、その旨を回答するものとする。

イ (1)のエの規定により依頼を受けた警察署長は、運転免許課長に臨時高齢者講習の実施場所及び講習日を確認し、必要事項を記載して臨時高齢者講習通知書を本人又はその家族に交付するものとする。

第11 免許証の備考欄記載

1 記載すべき事項

免許証の備考欄に記載すべき事項は次のとおりとし、当該事項の末尾には公安委員会小印(仮免許証については警察本部長小印)を押印するものとする。

ア 免許の条件等の付与又は変更若しくは解除を行ったこと。

イ 優良自動車運転者標章規程(昭和37年愛知県公安委員会規程第15号)第9条に規定すること。

ウ 本籍若しくは国籍等、住所又は氏名を変更したこと。

エ 臨時適性検査を行ったこと。

オ 国外運転免許証を交付し、又は返納を受けたこと。

カ 緊急自動車の運転が可能なこと。

キ 初心運転者標識の表示を免除すること。

ク 大型自動二輪車、普通自動二輪車の免許経歴を明らかにすること。

ケ その他備考欄に記載を必要とすること。

2 書類の送付

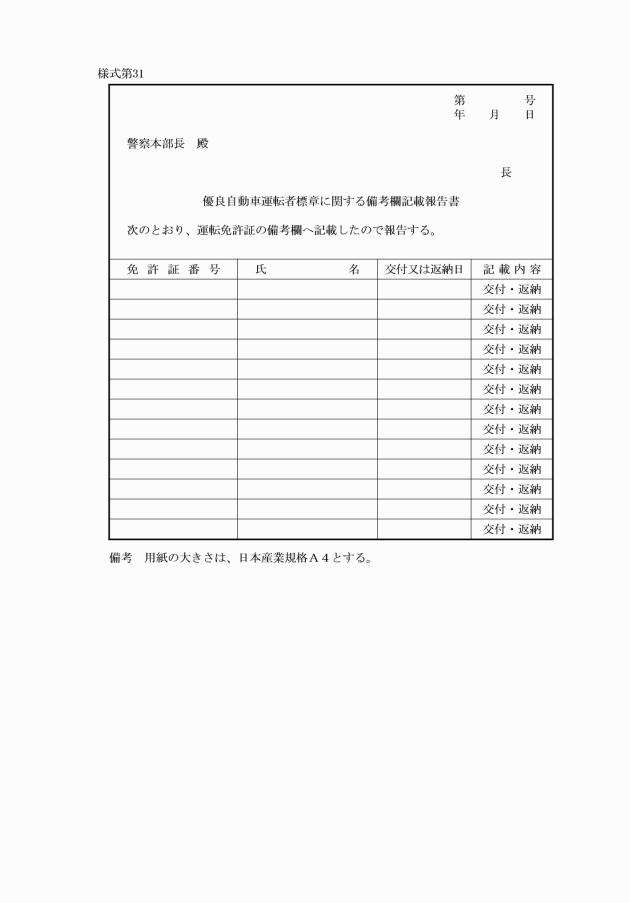

警察署長は、1のイについて公安委員会名による免許証の備考欄への記載を行ったときは、様式第31の優良自動車運転者標章に関する備考欄記載報告書を警察本部長(試験場長経由)に送付し、記載事項に関するデータの登録を依頼するものとする。

第12 申請による免許の取消し

1 申請の受理

(1) 資格の確認等

免許の取消しの申請があったときは、取消しに係る免許証を提示させ、当該免許証の本人が令第39条の2の4各号のいずれにも該当しないことを確認するものとする。この場合において、申請を受理した職員(試験場等及び警察署(高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番及び知立幹部交番を含む。)の職員並びに特定幹部交番(尾張旭幹部交番、豊明幹部交番、岩倉幹部交番及び木曽川幹部交番をいう。以下同じ。)に派遣された運転免許課の職員をいう。)は、電話等により運転免許課拒否保留係に連絡し、確認するものとする。

(2) 提出書類の受理

ア 取消申請書の受理

(ア) 本人申請

申請による免許の取消しの趣旨等を説明して意思を確認の上、規則別記様式第19の3の8の運転免許取消申請書(以下「取消申請書」という。)に、取消しに係る免許証を添えて提出させるものとする。

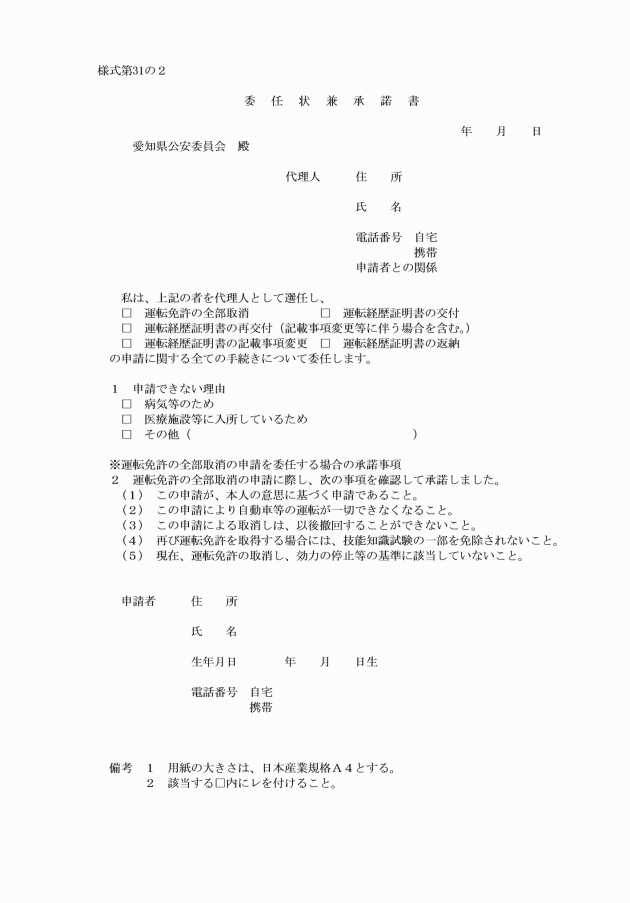

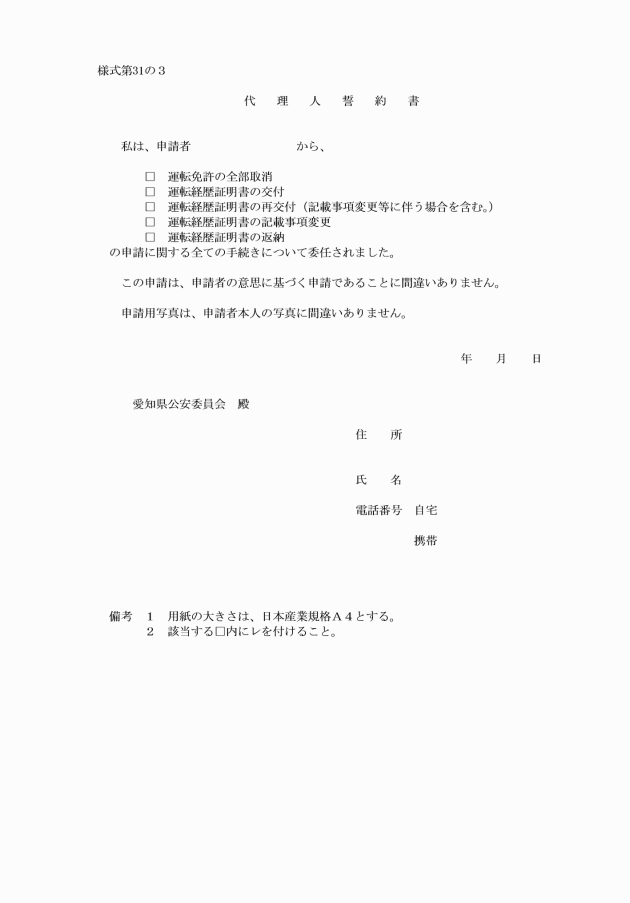

(イ) 代理人申請(全部取消に限る。)

イ 申請による取消し後に新たな免許証の交付が必要となる場合

(ア) 申請者から法第104条の4第1項後段の規定による他の種類の免許を受けたい旨の申出があるときは、令第39条の2の3に規定する受けたい旨の申出をすることができる免許の種類であるかどうかを確認の上、アにより提出させる取消申請書に受けたい他の免許の種類を記載させるものとする。

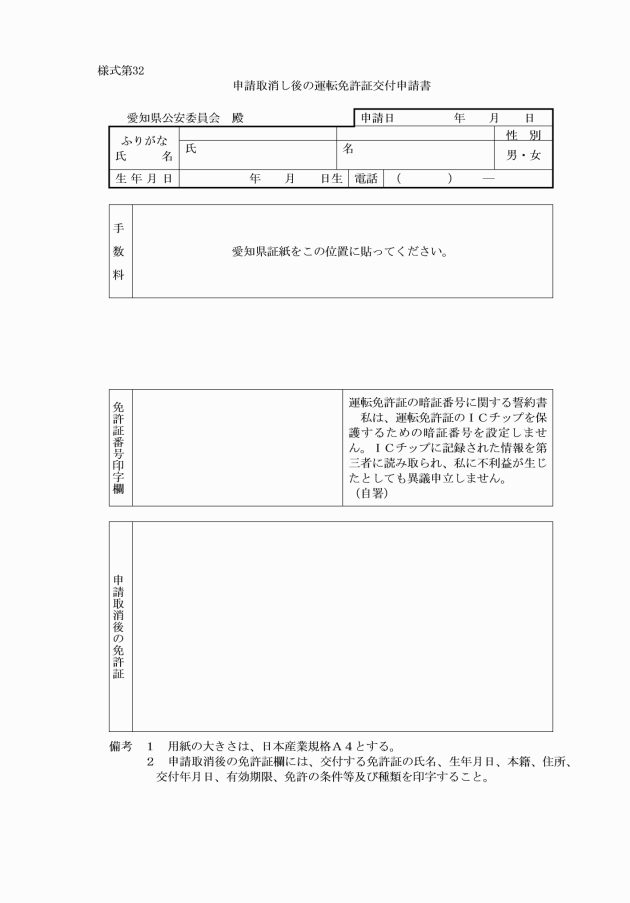

(イ) アにより提出させるもののほか、様式第32の申請取消し後の運転免許証交付申請書を提出させるものとする。ただし、更新申請書又は再交付申請書を提出させる場合を除く。

ウ 取消申請書の管理

取消申請書は、申請を受理した運転免許課、試験場等又は警察署で保管するものとする。

2 取消手続等

(1) 申請による取消し後に免許証の交付がない場合

ア 免許の取消登録

運転免許課長は、1により受理した取消しの申請に係る免許の取消登録を行うものとする。この場合において、試験場長及び警察署長は、当該登録を運転免許課長に依頼するものとする。

イ 取消通知書の交付等

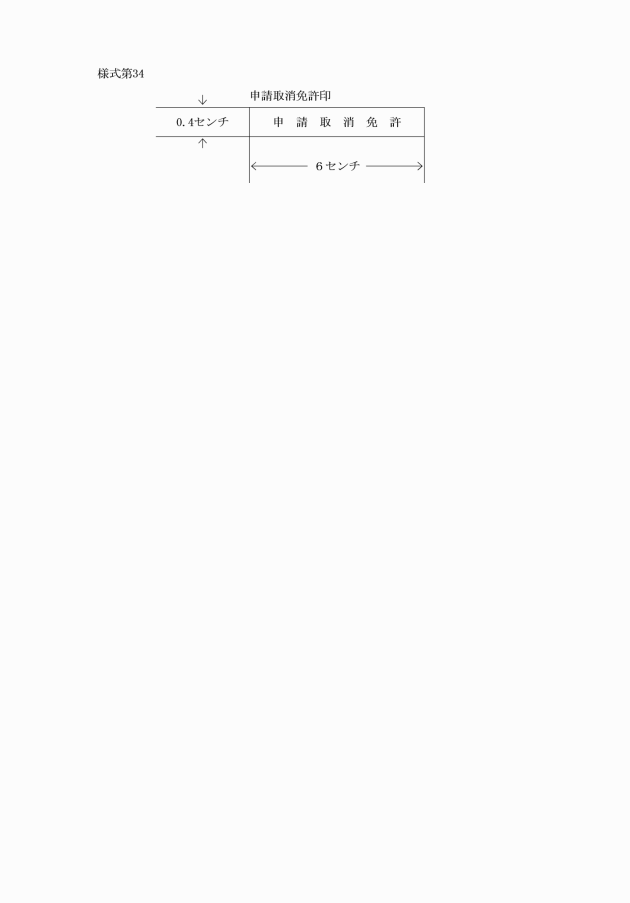

規則別記様式第19の3の9の申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)を作成し、アによる取消登録後、申請者に交付するものとする。この場合において、当該免許証の備考欄に様式第34の申請取消免許印を赤色スタンプで押印するとともに、当該免許証に穴をあけて返還するものとする。

(2) 申請による取消し後に新たな免許証の交付が必要となる場合

ア 免許の種類の修正

試験場長は、1により受理した取消しの申請に係る免許の種類の修正を行うものとする。この場合において、警察署長は、当該修正を試験場長に依頼するものとする。

イ 取消通知書の交付等

取消通知書を作成し、アによる免許の種類の修正後、申請者に交付するものとする。

ウ 新たな免許証の作成及び交付

他の種類の免許に係る新たな免許証を作成し、即日交付するものとする。

第13 運転経歴証明書

1 新規交付

(1) 資格の確認

ア 運転経歴証明書の交付申請を受理した職員(試験場等及び警察署(高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番及び知立幹部交番を含む。)の職員並びに特定幹部交番(尾張旭幹部交番、豊明幹部交番、岩倉幹部交番及び木曽川幹部交番をいう。以下同じ。)に派遣された運転免許課の職員をいう。)は、当該申請をした日前5年以内に法第104条の4第2項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者であるかどうかを確認するものとする。

イ 法第105条第2項により当該免許証に係る免許が失効した者から運転経歴証明書の交付申請を受理した試験場等の職員は、当該申請をした日前5年以内に免許が失効し、かつ、現に受けている免許がない者であるかどうかを確認するとともに、当該申請者が令第39条の2の6各号のいずれにも該当しないことを確認するものとする。

(2) 提出書類の受理

ア 本人申請

(ア) 1の(1)のアにより運転経歴証明書を交付することができることを確認した職員は、細則様式第21の3の運転経歴証明書交付申請書(名古屋市内の警察署(西警察署及び港警察署を除く。)、愛知警察署、新城警察署、豊川警察署、蒲郡警察署、豊橋警察署(以下「特定警察署」という。)及び特定幹部交番においては申請用写真が添付されたものに限る。以下「経歴申請書」という。)、住民票の写しその他の書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りるもの(免許の取消しの申請と日を同じくして当該申請が行われた場合を除く。)を提示させて受理するものとする。

なお、後日交付となる警察署並びに高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番、知立幹部交番及び特定幹部交番において申請した者のうち郵送により交付を希望するものについては、対面授受方式の郵便封筒等を併せて提出させて受理するものとする。

(イ) 1の(1)のイにより運転経歴証明書を交付することができることを確認した職員は、申請用写真を添付した経歴申請書を提出させるとともに、本人確認書類を提示させて受理するものとする。

イ 代理人申請

なお、郵送により交付を希望する者については、対面授受方式の郵便封筒等を併せて提出させて受理するものとする。

(3) 本人確認

ア 本人申請

(ア) 試験場長等及び警察署長(特定警察署の警察署長を除く。以下この(ア)及び3の(3)のアの(ア)において同じ。)は、免許の取消しの申請と同時にこの申請が行われた場合及び取消免許証を所持している場合を除き、運転経歴証明書作成用に撮影した申請者の顔画像データと台帳の顔画像データを照合し、本人確認を行うものとする。この場合において、警察署長は、顔画像データの照合を試験場長に依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

(イ) 運転免許課長及び特定警察署の警察署長は、免許の取消しの申請と同時にこの申請が行われた場合及び取消免許証を所持している場合を除き、運転経歴証明書の申請用写真と申請者の顔を照合し、本人確認を行うものとする。この場合において、運転免許課長及び特定警察署の警察署長は、関係書類を試験場長に送付して運転経歴証明書の申請用写真と台帳の顔画像データとの照合を依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

イ 代理人申請

免許の取消しの申請と同時にこの申請が行われた場合及び取消免許証を所持している場合を除き、運転免許課長及び警察署長は、関係書類を試験場長に送付して、運転経歴証明書の申請用写真と台帳の顔画像データとの照合を依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

ウ 運転経歴証明書の不正取得を防止するため必要があると認めるときは、本人確認書類の提示を求め、又は事情を聴取し、本人確認を行うものとする。

(4) 交付

運転免許課長、試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書を交付することができることを確認の上、運転経歴証明書を交付するものとする。

なお、郵送により交付を希望した者の運転経歴証明書については、(2)で受理した郵便封筒等を用いて郵送手続を行うものとする。

2 記載事項の変更

(1) 届出の受理

ア 運転経歴証明書の記載事項変更の届出があったときは、細則様式第21の4の運転経歴証明書記載事項変更届(以下「経歴変更届」という。)により、規則第30条の12第3項各号に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類を提示させて受理するものとする。

ウ 経歴変更届を受理する際は、規則第30条の13に基づき運転経歴証明書の再交付の申請ができることを教示するものとする。

(2) 記載事項の変更要領

ア 氏名の変更

運転経歴証明書の備考欄に新氏名を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するものとする。

イ 住所の変更

運転経歴証明書の備考欄に、県名を省略して市名又は郡名から番地まで(アパート等である場合はその名称、号室等を含む。)を記載し、末尾に公安委員会小印を朱肉で押印し、又は小印の印影を黒色で印刷するものとする。

3 再交付

(1) 提出書類の受理

ア 規則第30条の13第1項第1号に該当する者から再交付申請があったときは、細則様式第21の5の運転経歴証明書再交付申請書(以下「経歴再交付申請書」という。)に申請用写真を添付させるとともに、汚損し、又は破損した運転経歴証明書(運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合は、その事実を証するに足りる書類)を添えて提出させるものとする。

イ 規則第30条の13第1項第2号に該当する者から再交付申請があったときは、経歴再交付申請書に申請用写真を添付させるとともに、規則第30条の12第3項各号に掲げる者に応じてそれぞれに定める書類を提示させるものとする。

ウ 規則第30条の13第1項第3号、第4号及び第5号に該当する者から再交付申請があったときは、経歴再交付申請書に申請用写真を添付させるとともに、運転経歴証明書を添えて提出させるものとする。

オ アにおいて後日交付となる警察署で再交付を申請をした者又は代理人による再交付を申請した者のうち郵送により交付を希望するものについては、対面授受方式の郵便封筒等を併せて提出させるものとする。

カ 県外に住所を有する者が県内への住所変更と同時に運転経歴証明書の再交付申請を行う場合は、警察署においては受理せず、試験場等に申請するよう教示するものとする。

キ 試験場長等は、イの再交付申請があったときは、運転経歴証明書の交付の有無及び内容を確認し、必要があると認めるときは、前住所地を管轄する公安委員会に対して台帳の写しの送付を依頼するものとする。

(2) 旧運転経歴証明書の交付を受けた者からの申請の取扱い

平成24年3月31日までに交付された運転経歴証明書(以下「旧運転経歴証明書」という。)の交付を受けた者から運転経歴証明書の交付を受けたい旨の申請があったときは、運転経歴証明書の再交付として取り扱うものとする。ただし、その者の免許が取り消された日から5年を経過しているときは、記載事項が判読できる旧運転経歴証明書をその者が所持している場合に限り、受理するものとする。

(3) 本人確認

ア 本人申請

(ア) 試験場長等及び警察署長は、取消免許証を所持している場合又は規則第30条の13第1項第2号から第5号に該当する場合を除き、再交付する運転経歴証明書作成用に撮影した申請者の顔画像データと台帳の顔画像データを照合し、本人確認を行うものとする。この場合において、警察署長は、顔画像データの照合を試験場長に依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

(イ) 特定警察署の警察署長は、取消免許証を所持している場合又は規則第30条の13第1項第2号から第5号に該当する場合を除き、運転経歴証明書再交付の申請用写真と申請者の顔を照合し、本人確認を行うものとする。この場合において、特定警察署の警察署長は、関係書類を試験場長に送付して運転経歴証明書再交付の申請用写真と台帳の顔画像データとの照合を依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

イ 代理人申請

取消免許証を所持している場合又は規則第30条の13第1項第2号から第5号に該当する場合を除き、警察署長は関係書類を試験場長に送付して、運転経歴証明書再交付の申請用写真と台帳の顔画像データとの照合を依頼するものとし、依頼を受けた試験場長が当該照合を行うものとする。

ウ 運転経歴証明書の不正取得を防止するため必要があると認めるときは、本人確認書類の提示を求め、又は事情を聴取し、本人確認を行うものとする。

(4) 交付

試験場長等及び警察署長は、運転経歴証明書を再交付することができることを確認の上、運転経歴証明書を交付するものとする。

なお、郵送で交付を希望した者の運転経歴証明書については、(1)のアで受理した郵便封筒等を用いて郵送手続を行うものとする。

5 住所の表記

交付又は再交付後の住所が愛知県を加えて40文字を超える場合、申請者の意向を確認の上、40文字以内の表記とすること。

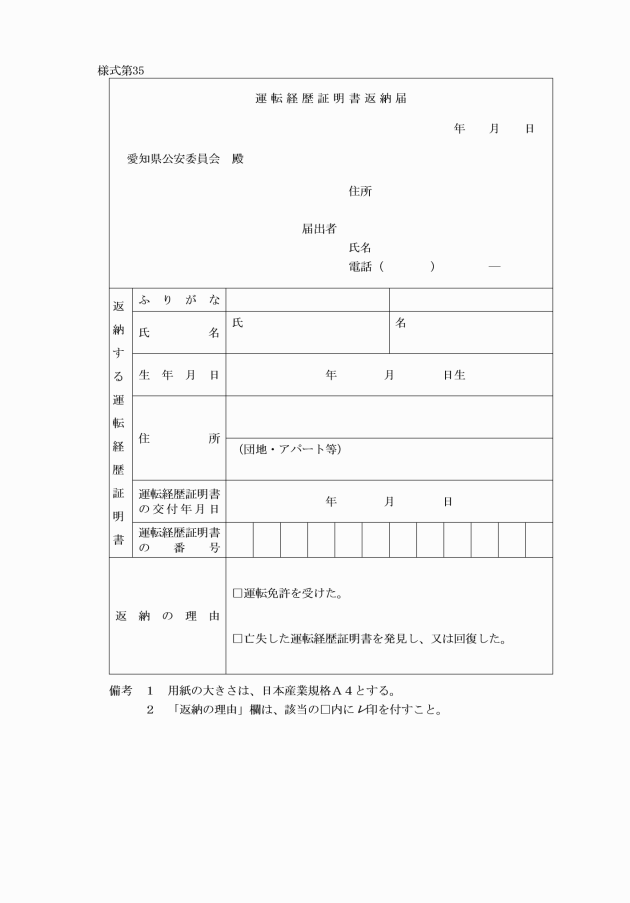

4 返納

(1) 届出の受理

運転経歴証明書の返納の届出があったときは、様式第35の運転経歴証明書返納届に、返納に係る運転経歴証明書を添えて提出させるものとする。

(2) 返納された運転経歴証明書の措置

返納された運転経歴証明書は、速やかに無効であることを明示する措置を講ずるとともに、おおむね1週間以内に、係長以上の幹部による立会いの下、裁断処分するものとする。

第14 免許証の返納等

1 返納の受理

免許証の返納があったときは、細則第15条に基づき処理するものとする。

2 返納又は提出に係る免許証の措置

免許証に穴をあけ、無効の印を押すなどの方法により不正使用の防止を図るとともに係長以上の幹部を立会させて、おおむね週1回を基準に裁断するものとする。

第15 未交付免許証及び未交付運転経歴証明書の処理

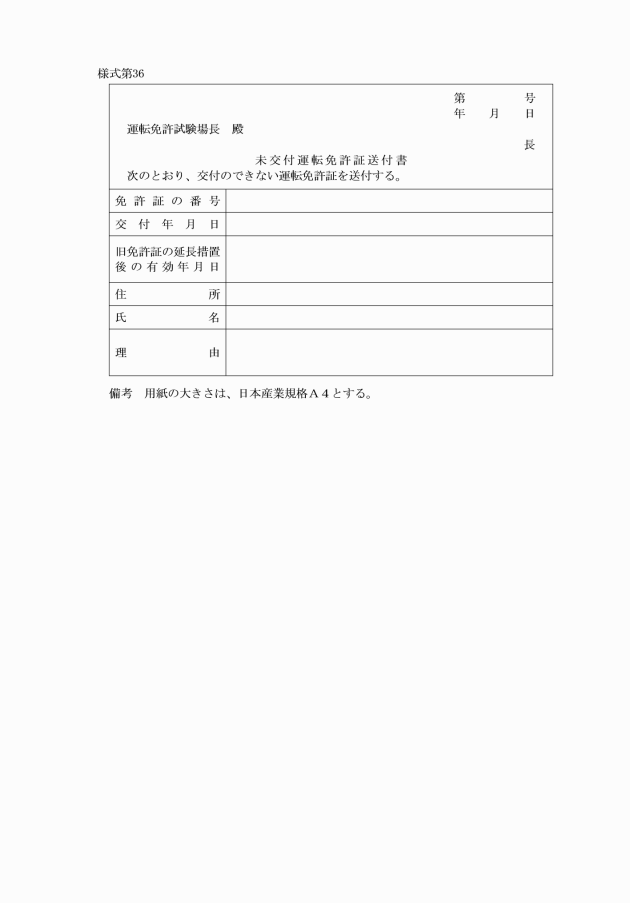

1 未交付免許証の送付等

(1) 未交付免許証の送付

警察署長は、旧免許証の有効期間内(延長措置後の有効期間を含む。)に更新時講習を受講しなかったため交付できなかった免許証(以下「未交付免許証」という。)については、様式第36の未交付運転免許証送付書により試験場長に送付するものとする。

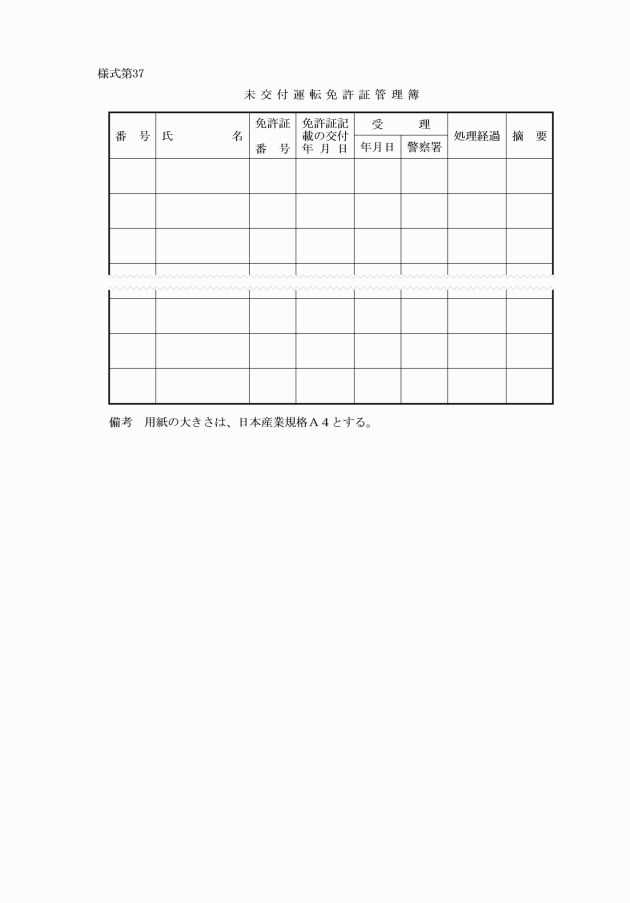

(2) 未交付免許証に係る試験場長の措置

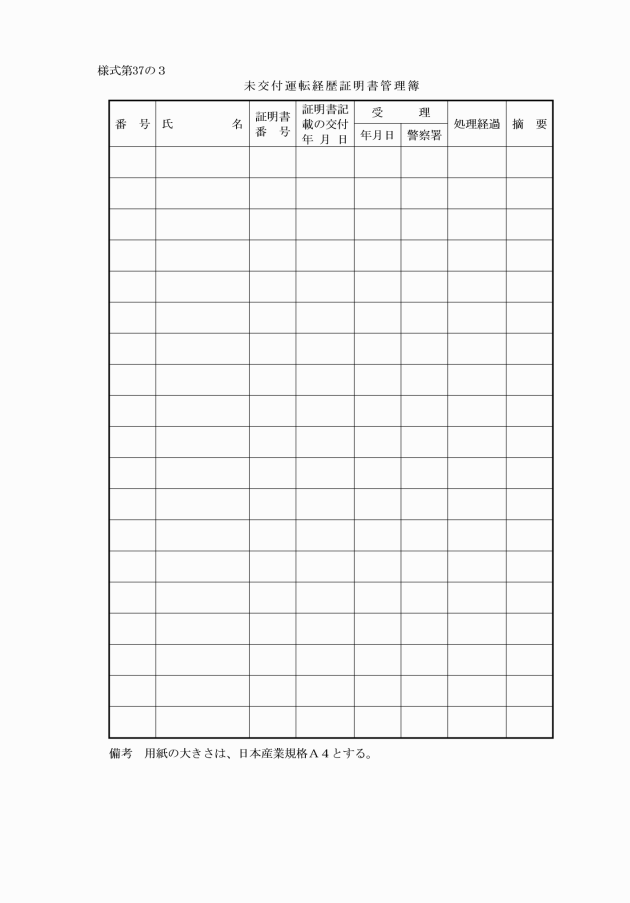

ア 警察署長から送付された未交付免許証を様式第37の未交付運転免許証管理簿により管理することとする。

イ 未交付免許証については、運転者管理等業務により更新登録を抹消し、裁断するものとする。

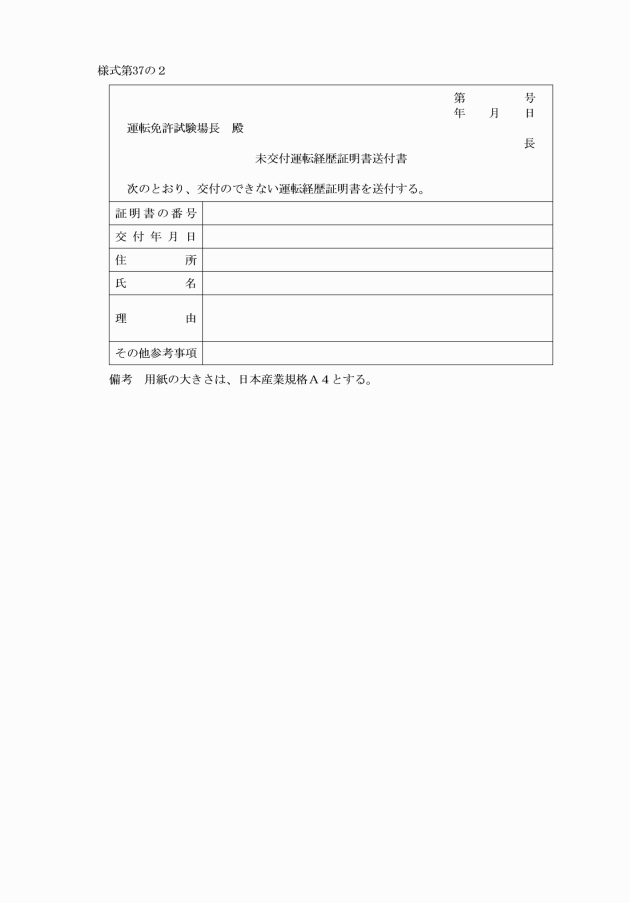

2 未交付運転経歴証明書の送付等

(1) 未交付運転経歴証明書の送付

警察署長は、作成日から1か月を経過しても交付できない運転経歴証明書(以下「未交付運転経歴証明書」という。)がある場合は、申請者への連絡等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、所在不明、死亡等の交付が困難な事情があるときは、その内容を明らかにする書類を添付して様式第37の2の未交付運転経歴証明書送付書により試験場長に送付するものとする。

(2) 未交付運転経歴証明書に係る措置

ア 警察署長から送付された未交付運転経歴証明書を様式第37の3の未交付運転経歴証明書管理簿により管理することとする。

イ 未交付運転経歴証明書については、作成日から3年を経過後に細断するものとする。

第16 国外運転免許証の交付

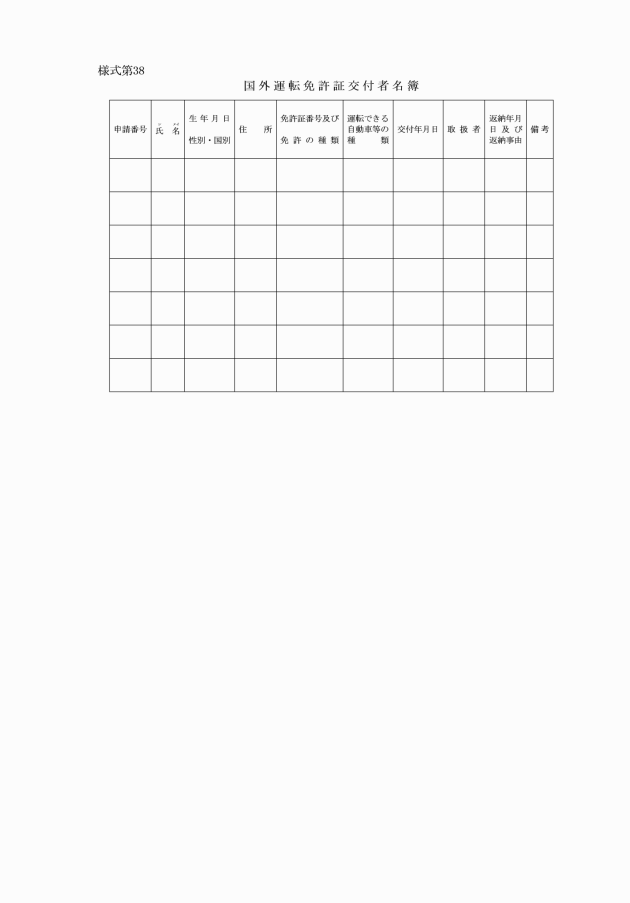

1 国外運転免許証を交付するときは、様式第38の国外運転免許証交付者名簿に必要事項を記入するものとする。

第17 免許証の出納及び保管状況等の点検

1 免許証の保管責任者等

(1) 保管責任者

免許証の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、試験場等にあっては次長、警察署にあっては交通課長又は幹部交番所長とする。

(2) 取扱責任者

免許証の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、試験場等又は警察署の免許事務を取り扱う係長以上の者のうち保管責任者が指定するものとする。

2 保管責任者等による管理及び点検

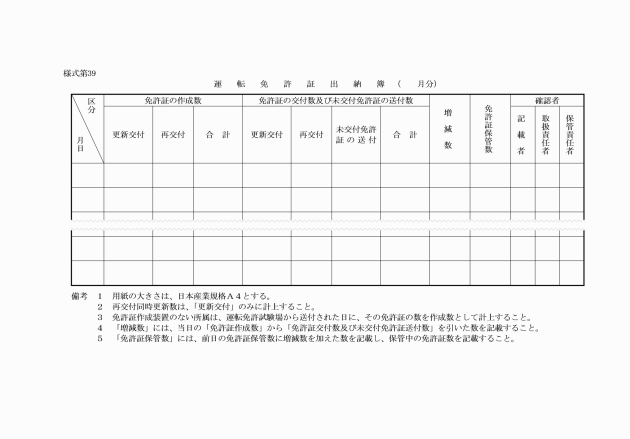

(1) 保管責任者は、交付する免許証の出納及び保管について様式第39の運転免許証出納簿(以下「出納簿」という。)により管理するものとする。

(2) 保管免許証等の点検

取扱責任者は、保管責任者が保管している免許証と出納簿、運転免許交付者名簿、各種申請書、証紙てん付書とを毎日照合し、その保管状況を点検するものとする。

第18 運転免許保有者が死亡した場合の措置

1 運転免許証更新連絡書等の送付の停止

運転免許を有する者が交通事故等により死亡し、その事実を警察において確認した場合には、運転免許証更新連絡書等の送付を停止するものとする。

2 発送停止の対象者及び対象文書

(1) 発送停止の対象者

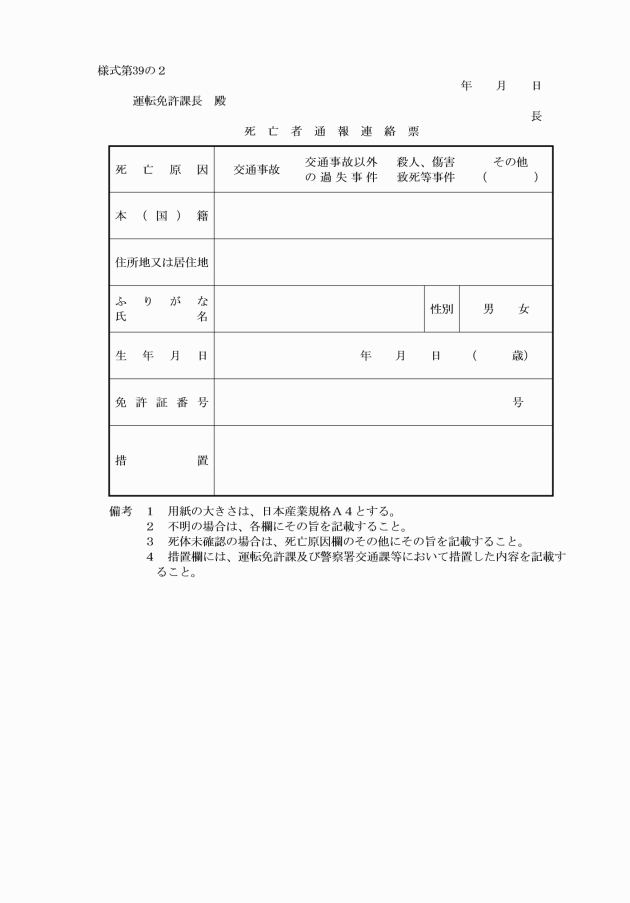

ア 次に掲げる者(警察において死体を取り扱った者に限る。)のうち、身元の確認が確実にできたもの

(ア) 交通事故により死亡した者

(イ) 交通事故以外の過失事件により死亡した者

(ウ) 殺人事件又は傷害致死等事件により死亡した者

(エ) 変死体として取り扱われた者

イ アに掲げる者のほか、遺族の申出から死亡したことを認知し、かつ、死亡及び身元の確認ができた者

(2) 発送停止の対象文書

ア 運転免許証更新連絡書

イ 累積点数通知書、無事故・無違反証明書、運転記録証明書及び運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第3号、第4号及び第5号に規定する書面をいう。)

ウ 運転免許に係る行政処分関係書面及び講習関係書面

3 措置要領

(1) 警察署長等の措置

警察署長又は高速道路交通警察隊長は、発送停止の対象者(以下「対象者」という。)の死亡及び身元を確認した場合は、次の手続を執らせるものとする。

(ア) 死亡を確認した警察職員は、保管責任者に連絡すること。

(イ) 連絡を受けた保管責任者は、免許証の写しを作成し、免許証の写しを入手できない場合は、氏名、生年月日、住所その他の人定事項を調査すること。

(ウ) 保管責任者は、様式第39の2の死亡者通報連絡票(以下「連絡票」という。)を作成し、決裁を受けた後、運転免許課長に送付(免許企画係経由)すること。この場合において、警察署刑事課が取り扱った通報対象者については検視業務管理システム運用要綱の制定(令和2年刑一・刑総・刑鑑・地総発甲第106号)に定める検視業務管理システムにより連絡票を作成すること。

(エ) (ウ)の場合において、運転免許証更新連絡書の発送期日(令第33条の7に規定する特定誕生日のおおむね40日前)が切迫しているときは、運転免許課長に即報(運転者講習係経由)すること。

(2) 運転免許課長の措置

ア 運転免許課長は、(1)の規定により連絡票の送付を受けた場合は、対象者の運転免許関係事項を調査した後、運転者管理等業務により当該対象者の運転免許データを抹消するものとする。

イ 運転免許課長は、アの場合において、当該対象者の住所地又は居住地が他の都道府県にあるときは、速やかに連絡票により当該他の都道府県警察の運転免許担当課長に通報するものとする。

4 通報連絡推進上の留意事項

(1) 3の(1)に規定する措置は、対象者の住所地又は居住地の別を問わず、死体を取り扱った警察署又は高速道路交通警察隊において行うものとする。

(2) 運転免許課においては、対象者の運転免許データを6年間保存するものとする。

第19 指定教習所等に対する指導監督

1 運転免許課長の措置

(1) 指定教習所の管理者との連絡を密にし、その運営の実態を把握するとともに、交通警察上必要な事項について指導監督を行うものとする。

(2) 届出教習所の管理者との連絡を密にし、その運営の実態を把握するとともに交通警察上必要な事項について指導又は助言を行うものとする。

2 警察署長の措置

(1) 指定教習所及び届出教習所(以下「指定教習所等」という。)の管理者と連絡を密にし、地域の実情に合った交通事故情報の提供等を積極的に行うものとする。

(2) 指定教習所等が路上教習コースを新たに設定し、又は変更する場合にあっては、交通事故防止上必要な指導を行うものとする。

第20 免許証等作成用消耗品等の使用状況に関する報告

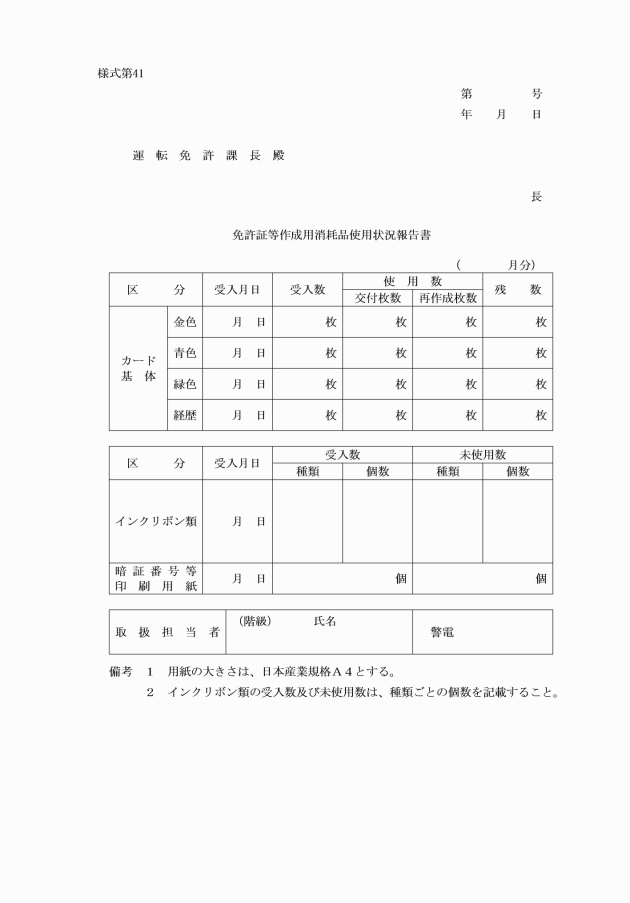

試験場長等及び警察署長(西警察署長、港警察署長及び更新申請書の受理をしない警察署長を除く。)は、毎月の免許証等作成用消耗品の使用状況を翌月5日までに様式第41の免許証等作成用消耗品使用状況報告書により運転免許課長に報告するものとする。

第21 手配該当者に対する措置

手配該当者に対する措置に関し必要な細目的事項は、運転免許課長が別に示す。

〔平3交免・交試・交東免発甲36号平4交免・交試・交東免・総務発甲9号交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号交総・交指・交駐・交制・交管・交免発甲66号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号平10交免発甲54号平11交指・交免・交速隊発甲48号平12交総・交指・交駐・交制・交免発甲48号平14交免発甲81号平16交免発甲43号平16交免発甲91号平17交総発甲111号平19交免発甲74号平19交総・交指・交駐・交免発甲119号平20交駐・交免発甲83号同交免発甲166号平21交免発甲91号同交免発甲99号平22交免発甲36号平24交免発甲57号平25交免発甲100号同交免発甲164号平26交免発甲42号同136号同233号平27交免発甲235号平28務警発甲70号平29交免発甲31号同交免発甲106号平30交免発甲127号同153号令元交免発甲151号令2交免発甲65号同97号令3交免発甲74号同交試発甲168号令4交免発甲87号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号・本表全部改正、平14交免発甲81号・本表一部改正、平30交免発甲127号・旧別表一部改正〕

技能試験官の教養時間割

項目 | 科目 | 教養時間 | |

新規指定者 | 再指定者 | ||

一般教養 | 運転免許制度の教養 | 2時間以上 | ― |

試験官の心構え | 2 〃 | 2時間以上 | |

運転免許事務の概要 | 3 〃 | ― | |

運転心理 | 3 〃 | ― | |

計 | 10 〃 | 2 〃 | |

基礎教養 | 交通の方法に関する教則の内容となっている事項 | 60 〃 | 4 〃 |

自動車の構造及び取扱いの方法 | 20 〃 | 3 〃 | |

自動車の安全な運転に関する知識 | 50 〃 | 4 〃 | |

試験官として必要な自動車の運転技能 | 90 〃 | 8 〃 | |

運転免許試験に関する法令等の知識 | 30 〃 | 2 〃 | |

計 | 250 〃 | 21 〃 | |

実務教養 | 技能試験の実施に関する知識 | 20 〃 | 3 〃 |

自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 150 〃 | 15 〃 | |

自動車の運転技能に関する採点方法 | 120 〃 | 10 〃 | |

試験実施基準に関する知識 | 130 〃 | 12 〃 | |

計 | 420 〃 | 40 〃 | |

合計 | 680 〃 | 63 〃 | |

備考 「新規指定者」とは技能試験官の経験がない者を、「再指定者」とは技能試験官の経験がある者をいう。

別表第2

〔平30交免発甲127号・本表追加、令元交免発甲151号令4交免発甲87号・本表一部改正〕

認知機能検査員研修の内容等

研修項目 | 研修内容 | 時間(分) |

高齢者と認知症の実態及び基礎理論 | 1 認知症の実態及び基礎理論 2 認知症の症状及び対処方法 | 30分 |

高齢運転者対策の概要 | 1 高齢運転者の交通事故情勢 2 認知機能検査の内容 3 認知症のおそれのある者に対する臨時適性検査又は診断書の提出命令の実施 | 30分 |

認知機能検査の実施方法 | 1 認知機能検査の実施方法 2 検査結果の採点方法 3 検査結果の伝達方法 4 認知機能検査の模擬実施(ロールプレーイング) | 150分 |

〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平4交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号・本様式追加、平19交免発甲74号・旧様式1の2を一部改正し繰下〕

〔平26交免発甲233号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式2を繰下、平26交免発甲233号・旧様式3を繰下〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平26交免発甲233号・旧様式4を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平26交免発甲233号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平26交免発甲233号・旧様式5を全部改正し繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号平19交免発甲74号平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式追加、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号・本様式全部改正、平17交免発甲40号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式7の2を一部改正し繰下、平28務監発甲52号平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式追加、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免発21号平17交免発甲40号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式7の3を一部改正し繰下、平21交免発甲91号平28務監発甲52号平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

様式第10 削除

(削除〔平29交免発甲31号・本様式削除〕)

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免21号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式9を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免21号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式10を一部改正し繰下、平29交免発甲31号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式11を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式12を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式13を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式13の2を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免21号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式13の3を繰下、平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式13の4を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式13の5を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式15を繰下〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式15の2を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平3交免・交試・交東免発甲36号・本様式追加、平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式15の3を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔平19交免発甲74号・旧様式16を繰下〕

〔平19交免発甲74号・旧様式17を繰下〕

〔平4交免・交総・交指・交規・交試・交東免・務警発甲46号平5総務発甲42号・本様式一部改正、平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号・本様式全部改正、平8交総・交指・交制・交免・交試・交東免21号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式18を繰下、平26交免発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平10交免発甲54号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式19を一部改正し繰下、平26交免発甲233号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

様式第27 削除

(削除〔平26交免発甲233号・本様式削除〕)

様式第28 削除

〔平30交免発甲127号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正、令4交免発甲87号・本様式全部改正〕

〔平30交免発甲127号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正、令4交免発甲87号・本様式全部改正〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔令4交免発甲87号・本様式追加〕

〔平28務警発甲70号・本様式追加、平29交免発甲31号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔令元交免発甲151号・本様式追加〕

〔平22交免発甲36号・本様式追加、令元務警発甲93号令3交免発甲74号・本様式一部改正〕

〔平26交免発甲136号・本様式追加〕

〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式23を繰下、平26交免発甲233号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号同交免発甲151号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲106号・本様式追加、令元務警発甲93号同交免発甲151号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本様式追加、平19交免発甲74号・旧様式23の2を一部改正し繰下、平24交免発甲57号平25交免発甲164号・本様式一部改正、平26交免発甲233号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

様式第33 削除

〔平24交免発甲57号・削除〕

〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本様式追加、平19交免発甲74号・旧様式23の4を繰下〕

〔平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本様式追加、平19交免発甲74号・旧様式23の6を一部改正し繰下、平24交免発甲57号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式24を繰下、平26交免発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式25を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平17交総発甲111号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式26を繰下、令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平26交免発甲233号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平19交免発甲74号・旧様式27を繰下、平26交免発甲233号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

〔平29交免発甲31号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

様式第40 削除

〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平10交免発甲54号・本様式全部改正、平19交免発甲74号・旧様式29を繰下、平20交免発甲166号・本様式一部改正、平21交免発甲91号・本様式全部改正、平24交免発甲57号平25交免発甲100号平29交免発甲106号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕