本文

第3段階

(3)第3段階 2010年~

整備年度:2010年~(平成20年~)

対象区間:1k400~4k100

整備コンセプト:多くの希少種が生育⇒「希少種を保全したい!」

対象区間:1k400~4k100

整備コンセプト:多くの希少種が生育⇒「希少種を保全したい!」

新郷瀬川では2010年7月に豪雨によって川が溢れ、床上浸水・床下浸水などの浸水被害が発生しました。このため、1k400~4k100の2.7kmについて速やかに河川改修が必要となりました。

また、この区間には多くの希少な植物が生育し、地元の団体などが保全活動を行っておりました。

そこで、第2段階での多自然川づくりを継承しつつ、さらに希少種の保全にも取り組みました。

また、この区間には多くの希少な植物が生育し、地元の団体などが保全活動を行っておりました。

そこで、第2段階での多自然川づくりを継承しつつ、さらに希少種の保全にも取り組みました。

●計画(P)

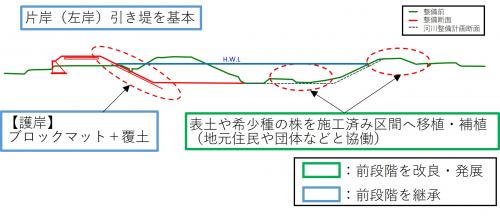

第3段階では、第2段階と同様に高水敷や低水路は設けないこととし、護岸も第2段階と同様にブロックマットを設置し覆土をしました。また、水際や堤防法面を保全するため片側引き堤を基本としました。

さらに、堤防法面や河床には希少な植物が生育していましたので、それらを整備工事が終わった区間へ保全することとしました。

さらに、堤防法面や河床には希少な植物が生育していましたので、それらを整備工事が終わった区間へ保全することとしました。

●整備(D)

| 整備項目 | 整備内容 | 目標 |

|---|---|---|

| 川幅の拡幅 | 片岸(左岸)引き堤 | 右岸側の保全 |

| 高水護岸 | ブロックマット+土羽 | 堅固な堤防と法面の植生回復 |

| 希少種の保全 | 表土や希少種の株を工事が終わった区間へ移植・補植 | 希少な植物の保全 |

なお、希少種の株を移植・補植する際には、地元住民や団体などと協働して作業を行いました。

●結果(C)

1)水際・河床の多様性

片岸拡幅を行いましたが、河床掘削時に澪筋を設けたりせず、平坦な河床で整備してしまったことから整備直後は単調な水際のところが見られました。第3段階の区間は、河床勾配が第1段階や第2段階の区間と同じ1/1500で河床の土砂は移動しにくくはありますが、支川の砂防河川などから土砂が比較的供給されたことや整備後に出水があったことから、第1段階・第2段階の区間と異なり河床が変化し、5年が経過した時点では砂州や浅場、入り組んだ水際ができ、植生が繁茂しました。

片岸拡幅を行いましたが、河床掘削時に澪筋を設けたりせず、平坦な河床で整備してしまったことから整備直後は単調な水際のところが見られました。第3段階の区間は、河床勾配が第1段階や第2段階の区間と同じ1/1500で河床の土砂は移動しにくくはありますが、支川の砂防河川などから土砂が比較的供給されたことや整備後に出水があったことから、第1段階・第2段階の区間と異なり河床が変化し、5年が経過した時点では砂州や浅場、入り組んだ水際ができ、植生が繁茂しました。

2)希少種の保全

○堤防植生

河川整備で希少種や表土を移植した堤防法面では、移植直後に定着した種や定着しなかった種がありました。その後、外来種の侵入が増え希少種や在来種が全体的に被圧・減少傾向にあります。

なお、新郷瀬川では地元や河川管理者による年2回(春・秋)の草刈りが行われていたことで維持されてきた半自然草地の中で希少種が生育していた。しかし、近年は河川管理者による年1回の草刈り(秋)となっている区間が多いことから以前とは環境が変わってきており、希少種の数が減ってきています。

○堤防植生

河川整備で希少種や表土を移植した堤防法面では、移植直後に定着した種や定着しなかった種がありました。その後、外来種の侵入が増え希少種や在来種が全体的に被圧・減少傾向にあります。

なお、新郷瀬川では地元や河川管理者による年2回(春・秋)の草刈りが行われていたことで維持されてきた半自然草地の中で希少種が生育していた。しかし、近年は河川管理者による年1回の草刈り(秋)となっている区間が多いことから以前とは環境が変わってきており、希少種の数が減ってきています。

〇水生植物

水生の希少種を新郷瀬川の支川に移植した区間は、その希少種に適した流れの場であることから安定した生育が確認されているが、上流のツルヨシ群落が拡大してきていることが懸念されています。

また、新郷瀬川の整備後区間澪筋へ移植した箇所は、整備後に澪筋位置が変わってしまい希少種の生育に適さなくなってしまいました。

水生の希少種を新郷瀬川の支川に移植した区間は、その希少種に適した流れの場であることから安定した生育が確認されているが、上流のツルヨシ群落が拡大してきていることが懸念されています。

また、新郷瀬川の整備後区間澪筋へ移植した箇所は、整備後に澪筋位置が変わってしまい希少種の生育に適さなくなってしまいました。

●改善(A)

○堤防植生

全ての区間で半自然草地を維持していくことは現時点では不可能なことから、モデル区間を選定して、地元住民や地域活動団体、行政(県・犬山市)、企業などと協力して半自然草地を保全するため、除草イベント(春)や増殖苗の植栽イベント(冬)を開催するなど年2回の草刈りの維持と希少種や在来植生の保全活動を続けている。

また、移植・植栽した帰所種などのモニタリングを継続するとともに、播種や挿し芽苗、増殖苗植栽などによる希少種の種類による定着試験を行い、河川整備後に植栽があまり回復せず裸地に近い法面のできるだけ簡易な方法による在来種・希少種の回復方法を模索しています。

全ての区間で半自然草地を維持していくことは現時点では不可能なことから、モデル区間を選定して、地元住民や地域活動団体、行政(県・犬山市)、企業などと協力して半自然草地を保全するため、除草イベント(春)や増殖苗の植栽イベント(冬)を開催するなど年2回の草刈りの維持と希少種や在来植生の保全活動を続けている。

また、移植・植栽した帰所種などのモニタリングを継続するとともに、播種や挿し芽苗、増殖苗植栽などによる希少種の種類による定着試験を行い、河川整備後に植栽があまり回復せず裸地に近い法面のできるだけ簡易な方法による在来種・希少種の回復方法を模索しています。

〇水生植物

水生の希少種の生育範囲に隣接するツルヨシ群落の刈り取りを行うことでツルヨシ群落の進入を抑制した。

新郷瀬川に移植した箇所では、新しい澪筋位置に再移植を行うとともに、水制(バーブ工)を設置して希少種が生育できる砂礫河床の早瀬などを人為的に保全・創出することを行っており、自然の変化の中で物理環境が整うことで希少種の生育を維持していくことを考えていく必要がある。

水生の希少種の生育範囲に隣接するツルヨシ群落の刈り取りを行うことでツルヨシ群落の進入を抑制した。

新郷瀬川に移植した箇所では、新しい澪筋位置に再移植を行うとともに、水制(バーブ工)を設置して希少種が生育できる砂礫河床の早瀬などを人為的に保全・創出することを行っており、自然の変化の中で物理環境が整うことで希少種の生育を維持していくことを考えていく必要がある。

●今後の課題

希少種や在来種の保全するため半自然草地を維持するには、活動されている地元住民や地域活動団体の参加者の高齢化や継続的に行政がかかわっていくことに限界があることから新たな仕組みづくりや参加者・企業を模索していく必要が出てきている。