本文

広域担当の普及員情報(作物)

作物の情報

「ゆめまつり」、「夢吟香」の収量・品質は良好!(2012年11月)

本年産米は、台風の被害もなく登熟期間の天候に恵まれたため、収量・品質は良好であった。コシヒカリは、収量が平年並みであり、外観品質は出穂後20日間の平均気温が白未熟粒の発生する27℃を超えていたにも関わらず、1等米比率は約60%とほぼ良好であった。また、あいちのかおりSBLは、地域によっては多収となっており、収量、品質も良好と見込まれる。

「ゆめまつり」は、尾張地域で栽培が拡大しており、本年作から本格導入が始まった知多地域では収量が高く、品質は良好で、農林水産省公表(9月30日現在)の検査結果による1等米比率は63%と、あさひの夢の50%に比べ高かった。

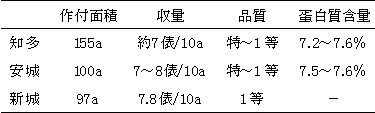

「夢吟香」の主要産地の状況は、収量が7~8俵/10aと目標収量の7.5俵/10aをほぼ達成しており、品質は特等および1等と良好であった。一方、酒米にとって重要である蛋白質含量(目標:7.5%以下)も良好であった。

「ゆめまつり」、「夢吟香」の栽培方法については広域調査研究として現地試験に取り組んでおり、今後は、農業改良普及課、作物研究部と協力し、現地試験の結果をとりまとめ、高品質安定栽培技術の確立に努めていく。

酒造好適米「夢吟香(ゆめぎんが)」の生育は順調!(2012年10月)

本年産の夢吟香は6普及課・駐在室管内の生産者(10名)および県農業大学校で、計4.7haの現地試験栽培が行われている。収量450kg/10a以上、玄米蛋白質含量7.5%以下を目指し、(1)移植期は6月上旬。(2)栽植密度は70株/3.3平米。(3)施肥量(窒素成分)は、分施体系で基肥4kg-追肥2kg、全量基肥で中生用5kgの統一的な栽培基準で試験を行っている。

今回は安城市、常滑市、阿久比町、農業大学校の夢吟香を巡回調査したが、いずれのほ場も順調に生育していた。参加者からは、中生用の全量基肥肥料が適するのではとの意見が多く、また、栽植密度70株/3.3平米は収量安定の必須条件と認識された。

普及指導員は自ら担当するほ場と比べ、参加者間での意見を交換することで、夢吟香の栽培特性を理解するいい機会となった。

今後、農業改良普及課、作物研究部と協力し、成熟期調査、収量・品質調査を行い、収量、蛋白質含量を確認し、夢吟香の安定栽培法の確立を進めていく。

写真 夢吟香の現地調査状況

本年産小麦は順調に収穫が終了し、新品種「きぬあかり」は収量多く品質も良好(2012年8月)

本年産小麦の収穫期は、冬期の低温により生育が緩慢となり、成熟期が遅れたため、ほとんどが6月8日の梅雨入り後となった。しかし、6月前半は降雨が少なく天候に恵まれたため、刈り遅れることはなく、6月18日にほぼ収穫を終えた。

「きぬあかり」の収穫は、6月4日に始まり、6月10日~12日にピークを迎え15日に終了した。

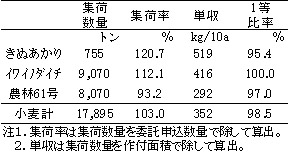

愛知経済連の集荷状況から計算した小麦の平均単収は352kg/10a、「きぬあかり」は519kg/10aと多収であった。1等比率は平均で98.5%、「きぬあかり」は95.4%であった。「きぬあかり」が全量1等でない理由は、JA西三河において高品質麦生産のために調整のふるい目を通常より大きい2.5mmで行い、このふるい目から落ちたものを再調整し、2等としたためである。一方、原粒蛋白質含量については調査中であるが、8%を下回るものもみられ、適正な値とは言い難く、最低でも品質評価基準の許容値8.0%を上回る蛋白質含量の確保が重要である。

「きぬあかり」の栽培技術に関しては、各農業改良普及課・JAにおいて現地調査・施肥試験に取り組んでおり、データが蓄積されてきている。特に、本格栽培が始まったJA西三河では、生産者毎に栽培概要、収量、品質等についてデータが取りまとめられている。

今後、広域指導室では、農業改良普及課や農業総合試験場作物研究部と連携し、これまでの「きぬあかり」の現地試験等データをとりまとめ、蛋白質含量の適正化を目指した施肥法について検討し、情報を提供していく。

写真 JAあいち三河管内「きぬあかり」(6月7日)

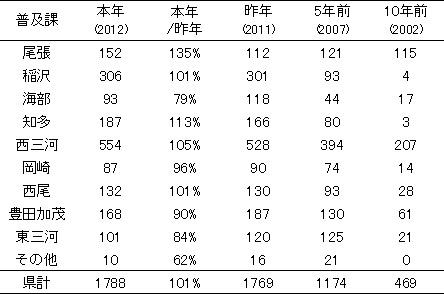

県内の不耕起V溝直播栽培面積は1,788haで昨年とほぼ同じ(2012年7月)

農業改良普及課(駐在室)別の作付面積については、尾張が35%増、知多13%増であり、これらの地域は昨年も10%程度増加しており、増加傾向が続いている。一方、海部は21%減、東三河16%減、豊田加茂10%減であった。品種については、あいちのかおりSBLが引き続き増加し、本年作で作付の半分(51%)を超えた。ほ場の準備方法については、昨年と同様で代かきが50%弱であった。

水稲作付面積に占める割合は、市町村別にみると、常滑市、北名古屋市が増加し、18%に達している。最も高いのは安城市で24%であった(昨年の水稲作付面積に対する割合)。

県全体の栽培面積は毎年増加してきているが、市町村単位では年によって播種が行えなかったなどの理由により減少している場合も多い。本年は、播種作業を行う3月下旬から4月に降雨日が多く、整地ができなかったほ場では、作付を見送った経営体が多く見られた。本年の作付拡大が鈍化した理由には、取組経営体の基本技術に対する理解が不十分であったことが考えられた。

広域指導室としては、農業改良普及課や農業総合試験場作物研究部と連携し、V溝直播の現場での栽培方法を再検証し、失敗事例の検討等に取組み、V溝直播について情報の再発信を行うことで、技術の定着、作付の拡大を進めていく。

写真 播種精度の問題による出芽不良田

本年産小麦は良好に生育し、収穫期を迎えている(2012年6月)

県内の本年産小麦は、「イワイノダイチ」、「農林61号」に加え、本格導入の始まった新品種「きぬあかり」の3品種が主に栽培され、収穫期を迎えている。

「きぬあかり」については実需者からの期待が大きく、5月23日に開催されたJAあいち経済連主催の麦現地説明会には多くの実需者が参加した。ほ場視察したJA西三河管内の「きぬあかり」は順調に播種が行われ、排水対策も良好で、湿害の発生は見られず、良好な生育であった。冬が寒かったため出穂期は4日程度遅れたが、穂数は多く、倒伏の発生も見られず、止葉葉色は濃いため、収量および蛋白質含量ともに高まることが期待される。

この良好な生育を高収量・高品質に結びつけるため、それぞれの地域では、生産者、JA、普及課等がほ場を巡回し、収穫期を予測している。ただ、「きぬあかり」の栽培は蛋白質含量を高めるため多肥栽培を行っていることから、収穫期は予想以上に遅れ、収穫のピークは6月10日以降になることが予測される。このため、平年の梅雨入り(6月8日)後であること、既存品種と収穫作業が競合するなどの問題が明らかになってきた。

今後、広域指導室では農業改良普及課や農業総合試験場作物研究部と連携し、本年産小麦の収量、品質等をとりまとめ、これまでの蛋白質含量の適正化、安定生産に加え、「きぬあかり」の導入による収穫作業等の問題を整理し、情報の提供に努めていく。

写真 麦現地説明会の様子(安城市 5/23)

写真 成熟期間近の「きぬあかり」(西尾市 5/31)

リンク

関連資料

問い合わせ

愛知県 農業総合試験場

電話: 0561-62-0085