○愛知県警察自動車管理規程の運用

令和5年1月24日

総装発甲第9号

愛知県警察自動車管理規程の運用

この度、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察自動車管理規程の運用を制定し、令和5年2月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察車両管理規程の運用(昭和44年総装・総務・務教・務監・交企・学校発甲第78号)は令和5年1月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察自動車管理規程の運用

第1 制定の趣旨

この通達は、愛知県警察自動車管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第2―1号。以下「規程」という。)の解釈及び運用上の留意すべき事項について定めるものとする。

第2 用語の定義

この通達における用語の定義は、規程によるほか、次のとおりとする。

(1) 自動車管理システム

愛知県警察自動車管理システム運用要綱の制定(令和5年総装発甲第10号)に定める自動車管理システムをいう。

(2) 自動車基礎情報

自動車管理システムに保存された、本県警察において管理する自動車の車種、仕様、自動車の履歴等の基礎的な情報をいう。

(3) 運転日誌情報

自動車管理システムにおける自動車管理に関する情報のうち、職員が自動車を運転した際の運行状況について記録したものをいう。

第3 解釈及び運用上の留意すべき事項

1 第3条(総務部長)関係

総務部長が総括する自動車管理事務は、次のとおりとする。

ア 自動車の配置、登録、整備等、自動車の保守管理に関する必要な調整

イ 警察事象に対応するため、本県警察において管理する自動車の運用に関する必要な調整

ウ 所属における自動車の保守管理、運用等に関する実地検査その他必要な検査の実施

エ その他自動車管理の総括に関すること。

2 第5条(所属長)関係

所属長の自動車管理事務には、自動車のほか、車庫等の管理も含む。

3 第6条(自動車管理者)関係

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の8に規定する自動車台数を有する所属長は、自動車管理者を道交法第74条の3に規定する安全運転管理者に選任すること。

(2) 自動車の鍵については、施錠ができる堅ろうな鍵箱において保管することとし、当該鍵箱は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)内にあっては自動車管理者が、執務時間外にあっては、責任者(当直司令、当直責任者、当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)が保管すること。ただし、自動車管理者が必要と認めたときは、自動車管理者が指定した者が保管することができる。

4 第7条(副自動車管理者)関係

(1) 副自動車管理者には、所属長が所属職員のうちから適任と認めるものを1名以上指定すること。

(2) 道交法規則第9条の11に規定する自動車台数を管理する所属長は、副自動車管理者の中から道交法第74条の3に規定する副安全運転管理者を選任すること。

なお、使用の本拠を有する分駐隊又は分駐所(以下「分駐隊等」という。)において道交法規則第9条の8に規定する自動車台数を管理する分駐隊等の所属の長は、当該分駐隊等の副自動車管理者のうちから道交法第74条の3に規定する安全運転管理者を選任すること。

(3) 安全運転管理者、副安全運転管理者の届出

3の(1)又は4の(2)により安全運転管理者、副安全運転管理者を選任した所属長は、道交法第74条の3第5項の規定により、公安委員会に選任の届出をすること。

5 第8条(安全運転指導員)関係

安全運転指導員には、愛知県警察車両運転技能認定要綱の制定(平成26年務教・学校発甲第182号。以下「認定要綱」という。)で定める普通運転技能認定1級(自動二輪車に係る安全運転指導員については、白バイ運転技能検定1級)を付与されている者を1名以上指定すること。ただし、これにより難いときは、運転技能に優れ、かつ、指導能力を有する職員を安全運転指導員として指定することができる。

6 第9条(主任整備担当者)関係

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法規則」という。)第31条の3に規定する自動車台数を有する所属長は、主任整備担当者を車両法第50条第1項に規定する整備管理者に選任すること。ただし、主任整備担当者が車両法規則第31条の4の資格を有していないときは、同資格を有する所属内の職員を整備管理者に選任すること。

(2) (1)により難いときは、所属長は、所属の整備管理者を装備課自動車整備工場(以下「整備工場」という。)の職員のうちから選任することを装備課長に依頼することができる。

(3) 複数の所属が存在する庁舎において、当該庁舎に施設として整備管理者を選任する必要があるときは、(1)に定める資格を有する職員のうちから装備課長が選任すること。

(4) 主任整備担当者と整備管理者が異なるときは、主任整備担当者にあっては主たる業務を行い、整備管理者にあっては主任整備担当者を補佐し、相互に連携して業務にあたること。

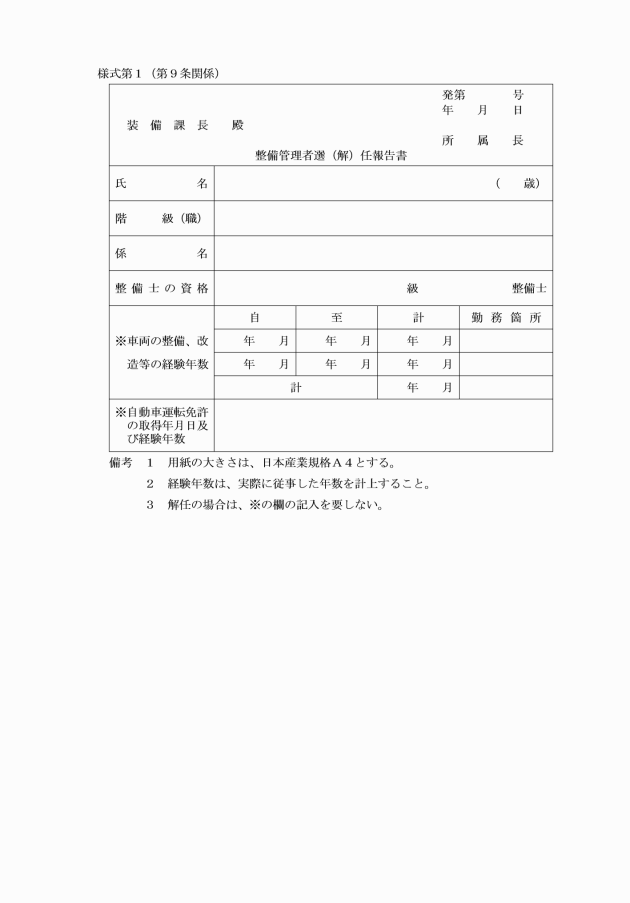

(5) 所属長は、整備管理者を選任し、又は解任したときは、整備管理者選(解)任報告書(様式第1)により装備課長へ報告(装備第三係経由)すること。

7 第10条(整備担当者)関係

所属長は、自動車ごとに、当該自動車を主として使用する係又は中隊(警察署にあっては課又は隊)の職員のうちから当該自動車の整備担当者を指定すること。

なお、自動車の維持管理に必要があると所属長が認めたときは、1台の自動車に複数の整備担当者を指定することができる。

8 第11条(運転の承認)関係

(1) 職員は、自動車を運転するときは、原則として、自動車管理者の承認を受けること。ただし、自動車管理者の承認を受けることができないときは、副自動車管理者の承認を受けることとし、事後速やかに自動車管理者の承認を受けること。

なお、職員が日をまたぐ勤務例に基づいて自動車を運転するときは、当該勤務における承認により、勤務が終了するまでの間は、継続して運転することができる。

(2) 「承認を受けるいとまのないとき」とは、自動車管理者、副自動車管理者(以下「自動車管理者等」という。)が不在であるなどの場合で、承認を受けていては適切な事案対応に支障があるときをいう。この場合において、職員は、認定要綱第3の定めにより運転すること。

(3) 第1項後段の規定により自動車を運転した職員は、運転終了後、運行結果を自動車管理システムに入力すること。

9 第12条(運転者の留意事項)関係

(1) 自動車を運転する職員は、運行開始場所が遠隔地である等、運転に伴う必要な手続が実施できないときは、自動車管理システムへの入力を他の職員に代行させることができる。また、自動車管理者等の確認及び承認は、電話その他の方法により受けること。

(2) 運行前点検は、車両法第47条の2に規定する日常行うべき点検をいい、点検は、別表第1により行うこと。また、点検は、道交法規則第9条の10第5項に定める安全運転管理者の業務として、自動車管理者等の指揮の下、一斉に実施することを原則とするが、これにより難いときは、自動車の配置数、勤務方法等当該所属の実情に応じて自動車管理者が指定した指揮者により行うこと。

(3) 職員が、派遣先所属において管理する自動車を使用するときは、当該自動車を管理する所属の自動車管理者の承認を受けること。この場合において、職員が自動車を使用できるのは、原則として、派遣先所属の業務に従事する場合に限られる。また、使用に際し作成した運転日誌情報は、派遣先所属において保管すること。

10 第13条(自動車の整備区分)関係

(1) 自動車の改造は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に準ずるものとすること。

(2) 所属長は、自動車の改造をするときは、事前に装備課長と改造の可否、方法等について検討すること。

11 第14条(自動車管理者の検査)関係

(1) 検査は、自動車管理者が別表第2に従い、原則として、検査日を指定して一斉に行うこと。

(2) 検査を行った場合は、点検整備が必要な事項及び点検実施方法に対する是正措置があるときにあっては、是正措置内容を記載した書面により、是正措置がないときにあっては、口頭により所属長に報告すること。この場合において、当該是正措置が完了するまでの間当該書面を保存すること。

12 第15条(整備の申請)関係

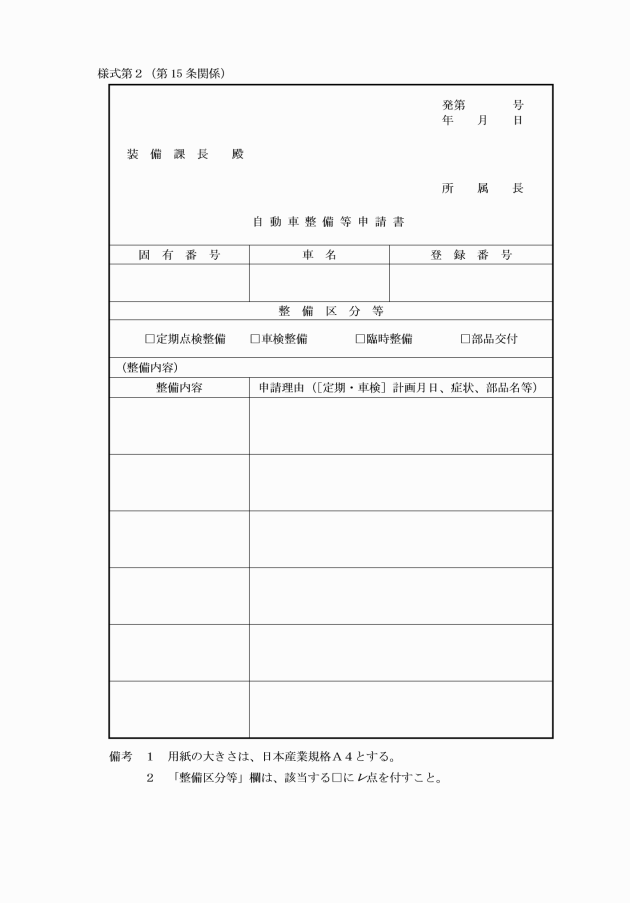

(1) 整備の申請は、自動車整備等申請書(様式第2)により、装備課長に申請(整備工場経由)すること。

(2) 第1項第2号に規定する申請は、原則として、新規に自動車を取得したときに搭載されていた自動車部品及び付属用具に限る。

13 第18条(整備結果の報告)関係

第2項に規定する報告は、自動車管理システムへの入力により行うこと。

14 第20条(自動車車庫の整備)関係

第20条に規定する自動車車庫については、少なくとも1台分を整備することとし、大型自動車を管理している所属にあっては、当該大型自動車の自動車車庫についても別に整備すること。

15 第21条(自動車の保管)関係

第1項に規定する「保管に必要な広さを有する適切な場所」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3項に規定する保管場所をいう。

16 第23条(給油等の結果の記録)関係

(1) 職員は燃料の給油等を行ったときは、自動車管理システムに記録すること。

(2) 職員は、エンジンオイルを交換したときは、交換日、交換時の総走行距離数及び次に交換を要する総走行距離数を記載したラベルを自動車に貼り付ける等の方法により明示すること。

(3) 職員は、燃料の適正使用に努めるとともに、温室効果ガスの排出量抑制に配意すること。

17 第26条(損傷報告)関係

(1) 第1項の「重大な損傷」とは、完全に車両としての機能を無くし、再生不能と判断される程度の破損(以下「大破」という。)又は自力走行が困難な状態で、修理に相当期間を要する程度(以下「中破」という。)をいう。

(2) 第2項の「損傷」とは、大破又は中破まで至らない損傷をいう。

(3) 自動車の損傷に伴う報告は、自動車の修繕に係る経費の執行に関わらず行うこと。

18 配置換え時の自動車の引継ぎ

(1) 所属長は、管理する自動車を他の所属に配置換えするときは、自動車基礎情報を配置換え先の所属長に引き継ぐこと。

(2) 国費自動車の返還条件付き供用換え、愛知県警察カーシェア運用要綱(令和3年総装・総会・務警発甲第50号)に定めるカーシェア自動車等、一時的な配置換えの場合の引継ぎは、口頭により行うこと。

別表第1

運行前点検基準表

点検箇所 | 点検内容 | 点検作業要領 | 四輪車 | 二輪車 |

外周り | 車体各部に損傷がないこと | 車体各部に損傷がないか点検する。 (二輪車はスタンドの状況も確認する。) | ○ | ○ |

原動機 | ア 原動機のかかり具合 | (ア) エンジンが速やかに始動し、円滑に回転するか点検する。 | ○ | ○ |

(イ) エンジン始動時に異音がないか点検する。 | ○ | ○ | ||

イ 低速及び加速の状態 | (ア) エンジンを暖機させた状態で、回転が円滑に続くか点検する。 | ○ | ○ | |

(イ) エンジンを徐々に加速したときに、アクセルペダルに引っ掛かりがなく、回転が円滑に上昇するか点検する。 | ○ | ○ | ||

ウ ラジエータ等の状態 | (ア) ラジエータ及びホースから水漏れがないか点検する。 | ○ | ○ | |

(イ) ウォーター・ポンプ及びエンジン本体から水漏れがないか点検する。 | ○ | ○ | ||

エ 冷却水の量 | (ア) ラジエータ・キャップを外し、冷却水の量が十分であるか点検する。 | ○ | ○ | |

(イ) リザーバ・タンク付の自動車の場合は、冷却水が規定の範囲にあるか点検する。 | ○ | ○ | ||

(ウ) ラジエータ・ホース及びエンジン部分に水漏れがないか点検する。 | ○ | ○ | ||

オ ベルトの張り具合等 | (ア) ファン・ベルト等のベルト類に緩み及び張り過ぎがないか点検する。 | ○ | ○ | |

(イ) ベルト類の全周にわたって、損傷がないか点検する。 | ○ | ○ | ||

カ エンジン・オイルの量 | エンジンを停止させた状態で、オイル・レベル・ゲージにより油量が適量であるか点検する。(オイル交換は、5,000kmを目安に必ず行うこと。) | ○ | ○ | |

キ 油漏れ | エンジン・ルーム内にエンジン、パワーステアリング、ブレーキ等の油漏れがないか点検する。 | ○ | ○ | |

ブレーキ・クラッチ | ア ブレーキの液量 | (ア) リザーバ・タンクの液量が規定の範囲にあるか点検する。 | ○ | ○ |

(イ) リザーバ・タンクの周辺から液漏れがないか点検する。 | ○ | ○ | ||

イ ブレーキペダルの踏みしろ | (ア) ブレーキ・ペダルを強く踏み込んだ際、ペダルと床板とのすき間があるか点検する。 | ○ | ○ | |

(イ) 乾燥した路面を走行して、ブレーキ・ペダルを踏み込んだとき、踏力に応じた制動力が得られるか点検する。 | ○ | ○ | ||

ウ 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ | (ア) ブレーキ・レバーをいっぱい引いたとき、ラチェットがかみ込んで、ロックされた状態を保つかどうか点検する。 | ○ | ||

(イ) レバーをいっぱい引いた状態で更に引くことのできる余裕が適当に残っているかどうか点検する。 | ○ | |||

エ ブレーキ、クラッチぺダルの遊び | エンジンを始動させ、遊び(踏みしろ)を点検する。 | ○ | ○ | |

オ 空気圧の上がり具合 | (ア) 標準空気圧(バキューム・タンク式のものは真空圧力)ゲージ指針の上がり具合に異常がないか点検する。 | ○※1 | ||

(イ) 最大圧力(負圧)にしてからエンジンを停止したとき、ゲージの指針が下がることがないか点検する。 | ○※1 | |||

カ エアの排出 | ブレーキ・ペダルを踏み込んで放したときのエアの排出が不良でないか聴音により点検する。 | ○※1 | ||

エア・タンク | 凝水の有無 | エア・タンクのドレンコックを開き、タンクに水がたまっていないか点検する。 | ○※1 | |

ウインド・ウォッシャ及びワイパー | ア ウインド・ウォッシャの液量等 | (ア) タンク内の液量が十分あるか点検する。 | ○ | |

(イ) 噴射の向きが適切であるか点検する。 | ○ | |||

イ ワイパーの払拭状態 | ブレードの窓ふき作用が円滑で、ぬぐい状態が良好であること、異常騒音がなく、かつ、ブレードのびびりがないか点検する。 | ○ | △※2 | |

バッテリー | ア 液量 | (ア) バッテリーの目盛り又はキャップを外しバッテリ各槽の液量が規定量であるか点検する。 | ○ | ○ |

イ バッテリー本体 | (イ) 端子に緩み及びさびがないか点検する。 | ○ | ○ | |

灯火装置(警光灯を含む)及び方向指示器 | 点灯・点滅具合等 | (ア) スイッチを作動させて、前照灯、車幅灯、番号灯、尾灯、駐車灯、制動灯、後退灯、警光灯その他灯火装置並びに方向指示器の点灯及び点滅具合を点検する。 | ○ | ○ |

(イ) レンズに汚れ及び損傷がないか点検する。 | ○ | ○ | ||

タイヤ | ア 空気圧 | (ア) タイヤの空気圧が不足していないか点検する。 | ○ | ○ |

イ 損傷等 | (イ) タイヤの接地面の全周と両側面に亀裂及び損傷がないか、偏摩耗などの異常な摩耗がないか点検する。 | ○ | ○ | |

ウ 溝の深さ | (ウ) タイヤの接地面に設けられているウェア・インジケータの表示により、溝の深さが十分であるか点検する。(タイヤの使用限度である溝の深さが1.6ミリメートルになると表示が表われる。) | ○ | ○ | |

燃料装置 | 燃料の量 | 燃料の量が十分であるか点検する。 | ○ | ○ |

警音器 | 音量等 | ハンドルを操作しながらホーン・ボタンをどの位置で作用しても、ホーンの音量及び音質が適正であるか点検する。 | ○ | ○ |

搭載機器等 | 動作、使用期限等 | (ア) 取締りメーター、サイレン、ナビゲーション、ETC車載器、ドライブレコーダー等の搭載機器が正常に動作しているか点検する。 | ○ | ○ |

(イ) 消火器、発煙筒等の使用期限について確認する。 | ○ | |||

乗車装置 | ア ドア・ロック | ドアの開閉が容易にでき、かつ完全にロックされるか点検する。 | ○ | |

イ 座席ベルト | シートベルトをいっぱい引き出し、ベルトに損傷がないか点検する。 また、バックルを操作してかみ具合を点検する。 | ○ | ||

前日の運行において、異常が認められた箇所 | 当該箇所に異常がないこと | (ア) 前日の走行中に異常を認めた箇所については、完全に修理されているか又は運行に支障がないかについて確認する。 | ○ | ○ |

(イ) パンク等により車輪を脱着したときは、締め付け状態を点検する。 | ○ | ○ | ||

付属品 | 車載工具及び予備タイヤ | (ア) 車載工具の員数及び手入れ状況を点検する。 | ○ | ○ |

(イ) 三角表示板等の車載品について確認する。 | ○ | |||

(ウ) 予備タイヤの損傷の有無及び空気圧を点検する。 | ○ |

備考 必要に応じ点検項目を追加し実施すること。

※1 エアーブレーキ搭載の大型自動車は点検する。

※2 ジャイロ等屋根付きの二輪車は点検する。

別表第2

自動車管理者の検査(一斉検査)基準表

検査箇所 | 検査内容 | 検査作業要領 |

運行前点検の実施状況 | 実施項目の全てについて確実に点検が行われているか | 自動車管理者の立会により確認する。 項目の一部を抽出し、目視点検を実施する。 |

各種書類等の点検 | 自動車検査証 | 所在及び有効期限内であるか確認する。 |

自動車損害賠償責任保険証明書 | 同上 | |

緊急自動車指定証 | 所在及び記載内容に不備がないか確認する。 | |

除外指定車標章 | 同上 | |

各種表示等の確認 | 自動車検査標章 | 保安基準に該当した場所に貼付されているか。 |

有効期限内のものが貼付されているか。 | ||

点検整備済ステッカー | 点検実施日及び次期実施月が記載されたものが貼付されているか。 | |

オイル交換実施表示 | 交換実施日、距離が記載されているか。 | |

次回交換目安が表示されているか。 (ODOメーターの確認) | ||

その他の表示 | 車高、乗車定員、その他特殊装備等、交通事故防止のため、所属長が必要と認めた表示は確実に表示されているか。 |