○愛知県地域警察運営規程の運用

令和5年11月22日

地総発甲第179―1号

この度、愛知県地域警察運営規程の制定(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)の施行に伴い、別記のとおり愛知県地域警察運営規程の運用を定め、令和5年11月28日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県地域警察運営規程の運用(平成5年地総発甲第49号)は、令和5年11月27日限り廃止する。

別記

愛知県地域警察運営規程の運用

第1 趣旨

この通達は、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「規程」という。)の運用上の解釈及び細目的事項について必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この通達における用語の意義は、規程中の定義、略称その他の例による。

第3 運用上の解釈及び細目的事項

1 第3条(初動的な措置の範囲)関係

(1) 「初動的な措置」とは、現場における初期的な活動、犯人の追跡逮捕等初期に採るべき措置及びこれに付随した活動をいう。

(2) 初動的な措置の範囲は、地域警察官の業務処理基準(平成12年地総発甲第12号)に定めるところによる。

(3) 地域警察官は、事件、事故等の処理に当たっては、迅速かつ的確に初動的な措置を行い、関係課(係)員に確実に引き継がなければならない。

2 第5条(協議)関係

「地域警察活動に影響を及ぼすと認められる事項」とは、大規模な警備活動、各種の一斉取締り又は長期にわたる教養訓練等の計画等をいう。

3 第7条(地域警察官の勤務)関係

(1) 通常基本勤務関係

次に掲げる勤務は、通常基本勤務とする。

(ア) 同一の活動単位又は他の活動単位において、事故又は不在の勤務員を補う勤務(以下「補勤」という。)として、定められた勤務例に基づいて行う勤務

(2) 特別勤務関係

(ア) 各種任用科、専科等への入校

(イ) 地域部門が主催する競技会等(訓練を含む。)への参加

ウ 第8号の「その他地域警察の任務を達成するため、必要と認められるときに行う活動」とは、次のものをいう。

(ア) 通信室の補勤

(イ) 交替時における通告及び教養並びに招集行事への出席

(ウ) 幹部会議等への出席

(エ) 地域警察の装備資器材等の整備又は点検

(オ) 鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号)第3条第2項第2号及び第5号から第8号までの事務

4 第9条(勤務例)関係

(1) 勤務例は、活動単位ごとに季節、管内実態等を勘案して数例を作成し、随時、必要な見直しを行うものとする。

(2) 勤務例の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 立番、見張り又は在所の勤務時間は、来訪者が多いと予想される時間帯に割り振るものとする。

なお、署所在地交番においては、立番及び見張りの勤務時間を警らに替えることができるものとする。

イ 立番の勤務時間は、交番等付近の人の往来、その他交通の状況等から、その効果が高いと認められる時間帯に割り振るものとする。

ウ 警ら及び機動警らの勤務時間は、管内の事件、事故の多発時間帯及び多発地域の警戒に間隙を生じさせないように割り振るものとする。

なお、1回の警ら又は機動警らは4時間以内とする。

エ 地域警察官の意見を反映させることにより、地域の実態に即したものとなるように努めるものとする。

オ ブロック内の各交番等の地域警察官の勤務例は、相互補完的に定めるものとする。

5 第10条(転用勤務の抑制)関係

(1) 「転用勤務」とは、他部門の企画又は立案に基づき、その指揮監督の下で行われる地域警察の担当業務に含まれないおおむね次に掲げる勤務をいう。

ア 警衛、警護、重防警戒、特別捜査、暴力団の対立抗争時の特別警戒等警察目的達成上極めて重要な業務

イ 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察訓令第6号)に規定する警察署の当直勤務、総合業務勤務及び警察署当番勤務

ウ 看守又は護送

エ 地域部門以外が主催する競技会等(訓練を含む。)への参加

オ その他挙署一体となって取り組む必要がある業務

(2) 転用勤務を行わせるときは、特定の勤務員を専従させ、又は特定の活動単位に偏ることのないようにしなければならない。

(3) 第2項中の「長期」とは、原則として4週間以上をいう。

6 削除

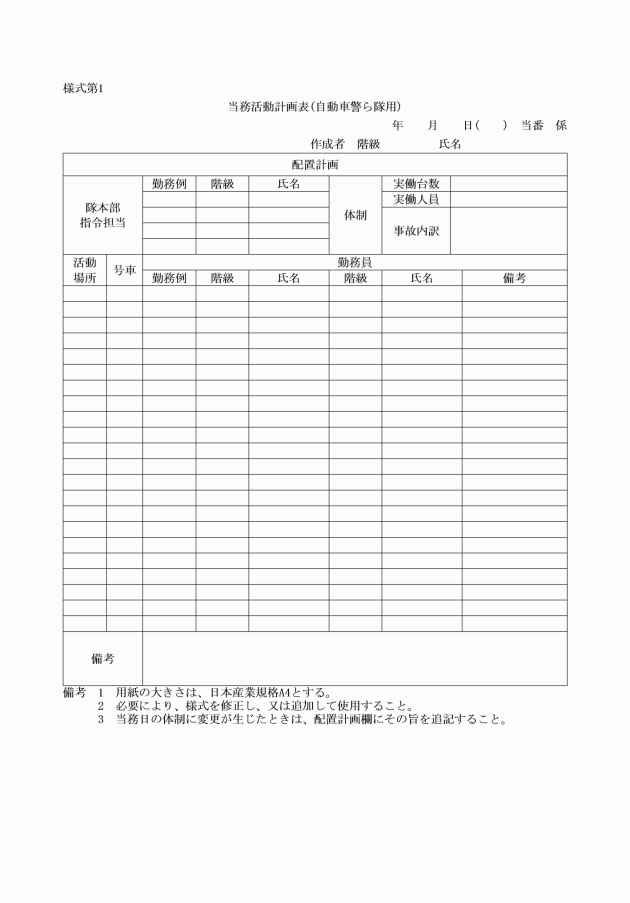

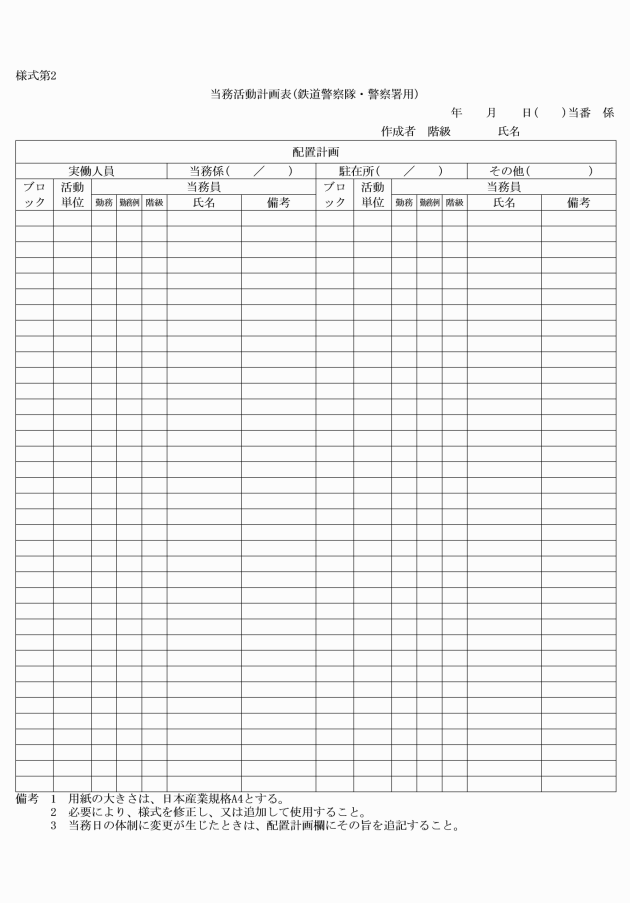

7 第12条(活動計画)関係

(2) 勤務例は、地域の実態に即した活動が行われるように、定められた勤務例の中から最も効果的と認められるものを指定するものとする。

(3) 交番所長については、勤務例を指定しないものとする。

(4) 船舶の地域警察官の月間活動計画及び当務活動計画は、愛知県警察用船舶運用要綱(平成27年地総発甲第132号)に定めるところによる。

8 第13条(勤務変更)関係

(1) 地域警察官は、事件又は事故が発生したときその他緊急を要するときにおいて、地域課長等又は当務係長に勤務変更の承認を受けるいとまのないときは、必要な措置を行った後、速やかに報告すること。

(2) 地域課長等及び当務係長は、勤務変更の指示及び承認を行うに当たっては、通常基本勤務への影響を最小限にとどめるように配意しなければならない。

9 第14条(地域警察幹部の職務)関係

(1) 部下の指揮監督及び指導教養に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 部下の活動実態を掌握するとともに、地域の実態に即した活動が行われるように的確な指導を行うこと。

イ 部下に対する指導教養、命令及び指示は、部下の階級、能力等に応じ、具体的かつ明瞭に与え、その効果又は結果を確認すること。

ウ 関係法令の改正など、社会情勢の変化に柔軟に対応するため、必要により他部門の幹部による教養等を実施すること。

エ 部下の功労を認めたときは、積極的な賞揚を行うなど地域警察官の士気の高揚を図ること。

なお、活動の評価に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(ア) 地域警察活動に係る累積功労で評価するときは、その内容が地域の実態、月間活動重点等に即したものであるかを総合的に判断すること。

(イ) 被疑者の検挙、地域の問題の解決など、特定の事案に係る功労を評価するときは、事案の軽重のほか、それに至る貢献度等を総合的に判断すること。

(2) 第3号中の「重要な事件、事故等」とは、事件、事故等の発生の初期において、緊急配備の発令、二次被害等の危険防止、現場保存等の初動措置等のために警察力の集結が必要と認められるものをいう。(以下同じ。)

(3) 重要な事件、事故等発生時には、率先して現場に臨場し、的確な指揮を執ること。

(5) 活動単位に配置された巡査部長の階級にある地域警察官は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、活動単位内の地域警察官に対する指導教養を行うこと。

10 第15条(交番所長)関係

(1) 交番所長(警部を除く。)は、署長が選任する警部補の階級にある地域警察官をもって充てる。

(2) 交番所長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、自己の属するブロックに係る次に掲げる職務を行うこと。

ア 地域安全活動の推進

イ 勤務員に対する指揮監督及び指導教養

ウ 勤務員の勤務の調整

(3) 交番所長は、(2)に掲げる職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

ア 交番及びブロックの顔として、警察の窓口の役割を果たすとともに、地域住民との良好なコミュニケーションを図ること。

イ 地域安全活動の推進に当たっては、地域の町内会、官公署、主な事業所等と良好な関係を構築し、地域に密着した活動に努めること。

ウ 勤務員の指導に当たっては、自身の経験、知識及び技能を活かし、勤務員の階級、能力等に応じた個別指導、同行指導等により効果的に行うこと。

エ 勤務員の職務の調整に当たっては、各係の勤務員の活動が一体的かつ円滑に行われるように努めること。

11 第16条(地域安全担当官)関係

(1) 地域安全担当官は、署長が選任する警部補又は巡査部長の階級にある地域警察官をもって充てる。

(2) 地域安全担当官は、規程第14条に規定する地域警察幹部の職務を行うほか、次に掲げる任務を行うものとする。

ア 交番・駐在所連絡協議会等運営要綱(平成9年地総発甲第68号)第2の6に定める運営責任者の任務

イ 一事案解決運動推進要綱(平成13年地総発甲第31号)3の(2)に定める一事案解決運動推進担当者の任務

ウ 交番・駐在所広報紙活動推進要綱(令和6年地総発甲第215号)第3の2に定める広報紙活動推進担当者の任務

エ 地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱(平成21年地総発甲第45号)3の(2)に定める情報発信・要望把握活動実施責任者の任務

12 第17条(ブロック長)関係

(1) ブロック長は、署長が選任する巡査部長以上の階級にある地域警察官をもって充てる。

(2) ブロック長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、自己の属するブロックに係る次に掲げる職務を行うこと。

ア 勤務員に対する指導教養

イ 活動実績の管理

ウ 備付簿冊、書類等の整理、点検、保管及び管理

エ 施設、車両、装備資器材等の保守及び管理

オ 勤務交替時の引継

(3) 交番所長が配置されているブロックのブロック長は、交番所長と相互に連携すること。

13 第18条(班長)関係

(1) 班長は、署長が選任する巡査部長以上の階級にある地域警察官をもって充てる。ただし、巡査部長以上の階級にある者が配置されていない交番は、適任と認められる者をもって充てる。

(2) 班長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、自己の属する交番又は自動車警ら班に係る12の(2)に掲げる職務を行うこと。

(3) ブロック長は、班長を兼ねるものとする。

14 第19条(車長)関係

(1) 車長は、署長が選任する巡査長以上の階級にある地域警察官をもって充てる。ただし、巡査長以上の階級にある者が配置されていない警ら用無線自動車は、巡査の階級にある者のうち適任と認められるものをもって充てる。

(2) 車長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、自己の属する警ら用無線自動車に係る12の(2)に掲げる職務を行うこと。

(3) 班長は、車長を兼ねるものとする。

15 削除

16 第27条(職務質問)関係

職務質問は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 基本的人権を最大限尊重すること。また、不審点が解消した際は、協力に対する謝意を表すること。

(2) 職務質問、所持品検査及び任意同行の際は、任意性を確保すること。

(3) 対象者との適切な間合いを確保するとともに動静監視を徹底し、受傷事故防止、証拠隠滅防止等に配意すること。

(4) 必要により通信指令室等に応援を要請すること。

17 第28条(情報の収集)関係

情報を入手したときは、速やかに報告するものとし、その内容が急を要するときは、直ちに報告するものとする。

18 第30条(事件、事故等の報告)関係

現場の状況に関する報告は、六何の原則に基づき、速やかに行うものとする。

19 第31条(緊急自動車による走行)関係

(1) 地域警察官は、地域警察車両を緊急自動車として使用するに当たり、通信指令室等に報告するいとまがないときは、緊急自動車としての走行を開始後、報告が可能となった段階において速やかに通信指令室等に報告して、承認を受けなければならない。

(2) 緊急自動車として走行する事件、事故等の基準は次のとおりとする。

ア 人命の救助及び負傷者の救護

イ 被疑者の検挙

ウ 重要な事件、事故等の初動措置

エ 急訴事案(事件、事故等受理時において早期に地域警察官が現場に到着し初動措置が必要と認められる事案をいう。)の処理

オ その他所属長又は通信指令官が緊急自動車として走行する必要があると認めるとき

(3) 通信指令室等の地域警察官は、緊急自動車として走行させる必要がなくなったとき又は適切でないと判断したときは、緊急自動車による走行の中止を指令すること。

(4) 緊急自動車として走行中の地域警察官は、緊急自動車として走行する必要がなくなったとき、適切でないと判断したとき、又は前号の指令を受けたときは、緊急自動車による走行を中止し、その旨を通信指令室等に報告すること。

20 第32条(事件、事故等の引継ぎ)関係

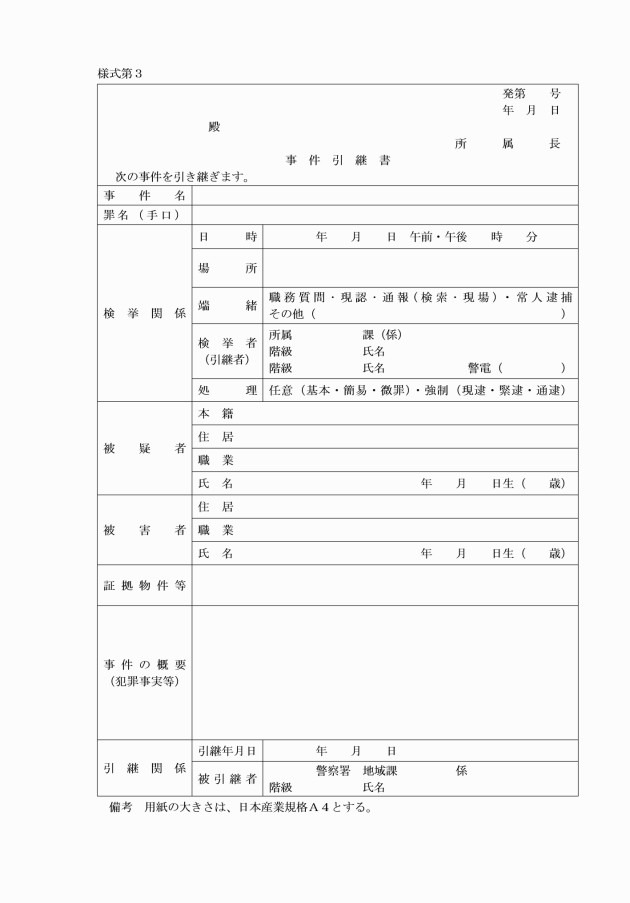

(1) 事件の引継ぎは、事件引継書(様式第3)により、引継ぎを受ける警察署の地域課長、地域課長代理又は当務係長を経由して行うものとする。

(2) 事件の引継ぎに当たっては、引継ぎ事項、関係書類、証拠物件等を明らかにして確実に行うこと。

21 第33条(勤務交替時等の引継ぎ)関係

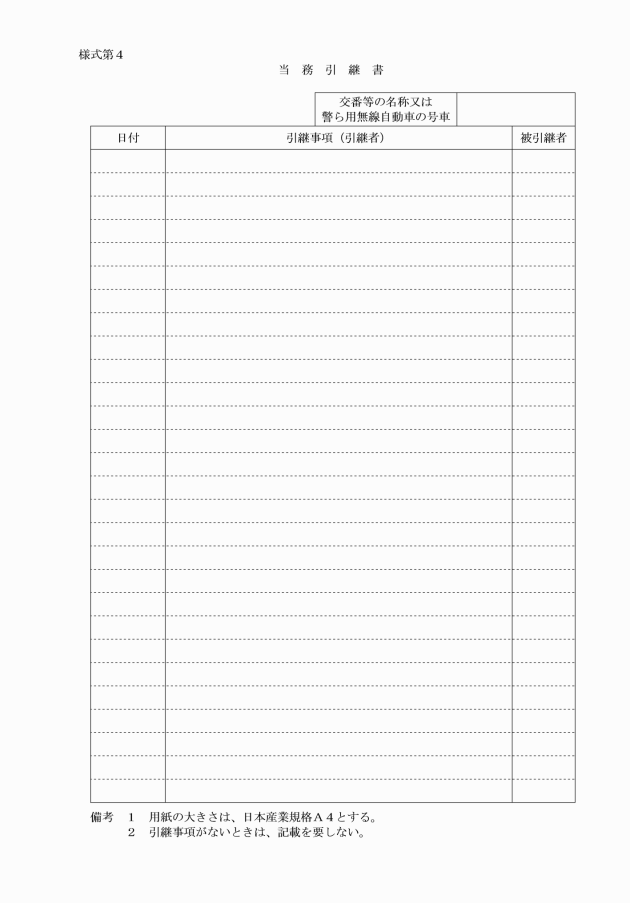

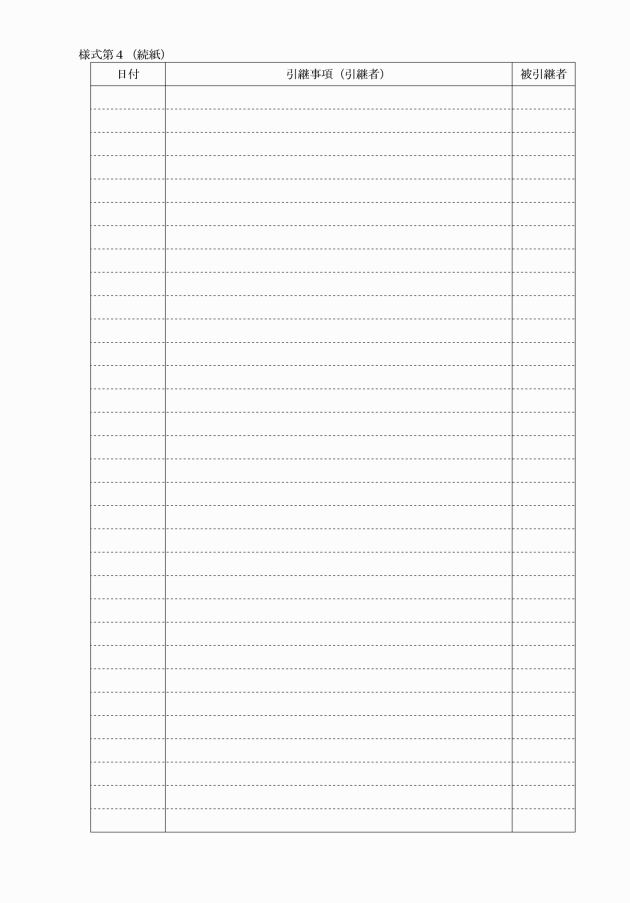

(1) 勤務交替時の引継ぎは、当務引継書(様式第4)により前当務及びそれ以前に取り扱った事案のうち、継続して措置を要する事項等を明らかにして行うものとする。

(2) 地域警察官が作成した引継書は、次表により引継簿を備え付け、保管するものとする。

活動単位 | 保管場所 |

交番 | 各交番 |

自動車警ら班 | 地域課又は待機室 |

自動車警ら隊 | 隊本部又は分駐所 |

鉄道警察隊 | 隊本部 |

22 第35条(地域部長による一元的指揮統制)関係

(1) 「緊急の場合」とは、愛知県警察緊急配備規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第11号)第4条各項各号に掲げる事件又は重大若しくは特異な交通事故、列車事故等が発生したとき及び治安、災害等の警備実施を行うときをいう。

(2) 「一元的に指揮統制する」とは、前号に掲げる事案を所掌する部門が体制を整えるまでの間、一時的に全ての警ら用無線自動車等を指揮統制することをいう。

23 第37条(ブロック運用)関係

(1) ブロックの名称は、拠点交番、地域名等を使用するものとする。

(2) ブロックには、原則として愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第82条第2項に規定する拠点交番が含まれるようにし、同交番を活動拠点とする。

(2) ブロック内に不在交番等が生じたときは、当該ブロック内の地域警察官が相互に連携して、当該不在交番の所管区内の警戒活動及び事案対応に当たるものとする。

24 第39条(受持区)関係

(1) 交番の受持区を定めるに当たっては、必ずしも配置人員の数により区分する必要はないものとする。

(2) 駐在所の受持区は、所管区とする。

(3) 受持区には、地域の実情に応じて固有の地名又は第1、第2などの名称を付するものとする。

(4) 地域警察官に、担当する受持区を指定するに当たっては、受持区の実情及び地域警察官の実務能力、経験等を考慮し、受持区における業務負担の均衡を図るものとする。

(5) 交番所長については、受持区を指定しないものとする。

25 第40条(交番等の通常基本勤務)関係

交番等の通常基本勤務に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

ア 立番、見張り及び在所

(ア) 厳正な姿勢及び態度を保持し、周囲に対する警戒を怠らないこと。

(イ) 有事即応体制を保持し、事件又は事故発生時における迅速な活動及び諸願届等の適切な処理に当たること。

(ウ) 来訪者があったときは、相手の立場に立って親切かつ丁寧に対応すること。

(エ) 急訴、諸願届等の受理に当たっては、管轄区域のいかんを問わず、迅速かつ適切に処理すること。

(オ) 事件又は事故の発生状況等、地域の実態に即し、効果的と認められるときにおいては、立番を警ら(駐留警戒を含む。)に変更することができる。

イ 警ら

(ア) 事件、事故等の発生状況、通勤通学時間帯、祭礼、催事の開催その他の地域の実態に即した効果的な警らを行うこと。

(イ) 警ら用自動車等を使用するときは、必要により駐留警戒を実施するほか、適宜降車して付近を巡回するなど効果的な警らを行うこと。

(ウ) 地域住民との触れ合いを深めるため、積極的な挨拶及び声かけに努めること。

(エ) 夜間又は危険が予想されるときは、警棒を把持するほか、資器材を効果的に活用し、受傷事故の防止に努めること。

(オ) 交番等から出発する際は、見張室等の整理整頓に努めるとともに確実に施錠し、帰所した際は、交番等の周辺及び見張室内の不審者並びに不審物件の有無を確認し、受傷事故防止に配意すること。

ウ 巡回連絡

巡回連絡の実施に関し必要な事項は、愛知県警察巡回連絡推進要綱(平成9年地総発甲第62号)に定めるところによる。

26 第42条(自動車警ら班及び自動車警ら隊の通常基本勤務)関係

自動車警ら班等の通常基本勤務に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

ア 機動警ら

(ア) 機動警ら中は、無線の通話内容に注意して、事案発生時における積極的かつ迅速な対応に努めること。

(イ) 事案対応等により、勤務員全員が警ら用無線自動車を離れるときは、確実に施錠し、盗難防止に努めること。

(ウ) 交番等の警戒力が手薄な地域における機動警らを強化すること。

(エ) 交番等へ積極的に立ち寄り、情報交換を行うとともに、協力して犯罪の予防及び検挙、交通指導取締り等に努めること。

イ 待機

(ア) 待機中は、無線の通話内容に注意して、有事即応体制を保持すること。

(イ) 自動車警ら班の地域警察官は、警察署のほか、地域の情勢に即し、効果的と認められる交番等又は不在の交番等における待機(以下「前進待機」という。)に努めること。

なお、交番等における前進待機に当たっては、施設の異常の有無を確認するとともに、来訪者があったときは適切な対応に努めること。

27 第44条(自動車警ら隊の運営)関係

自動車警ら隊の運営に関し必要な事項は、愛知県警察附置機関運営要綱(昭和51年務警発甲第29号。以下「附置機関運営要綱」という。)に定めるところによる。

28 第46条(活動の基本)関係

移動交番の運用に関し必要な事項については、地域部長が別に定める。

29 第50条(特別警戒隊の運営)関係

特別警戒隊の運営に関し必要な事項は、愛知県警察特別警戒隊運営要綱の制定(平成16年地総・備警発甲第41号)に定めるところによる。

30 第51条(鉄道警察隊の通常基本勤務)関係

列車警乗に関し必要な事項は、愛知県警察列車警乗実施要綱(令和5年地総・地鉄隊発甲第216号)に定めるところによる。

31 第52条(鉄道警察隊の運営)関係

鉄道警察隊の運営に関し必要な事項は、附置機関運営要綱に定めるところによる。

32 第53条(警察官詰所及び警ら連絡所)関係

(1) 警察官詰所及び警ら連絡所は、交番等の補助的な施設として設置するものとする。

(2) 警察官詰所は、規程第53条第1項第1号に掲げる地域における活動拠点として設置するものとする。

(3) 警ら連絡所は、交番等の統廃合に伴って所管区が広範囲となる地域の住民の利便を考慮し、及び地域警察官の効率的な活動の推進を図るため、既存の施設を利用して設置するものとする。

(4) 警察官詰所及び警ら連絡所の設置申請をするときは事前に名称、理由、場所、区域、配置人員及び運用要領を、これを廃止するときは時期及び理由を明らかにして行うものとする。

33 第54条(地域安全活動)関係

地域警察官が行う地域安全活動に関し必要な事項は、愛知県警察地域安全活動推進要領(平成10年生総・地総発甲第31号)に定めるところによる。

34 第55条(連絡協議会)関係

連絡協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、交番・駐在所連絡協議会等運営要綱(平成9年地総発甲第68号)に定めるところによる。

35 第56条(地域会合への参加)関係

地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動の推進に関し必要な事項は、地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱(平成21年地総発甲第45号)に定めるところによる。

36 第58条(交番相談員の運用)関係

交番相談員の運用に関し必要な事項は、愛知県警察交番相談員運用要綱(平成30年地総発甲第18号)に定めるところによる。

37 第60条(管内要覧)関係

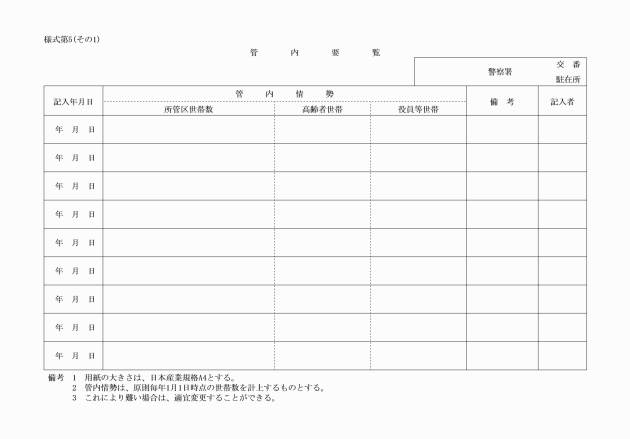

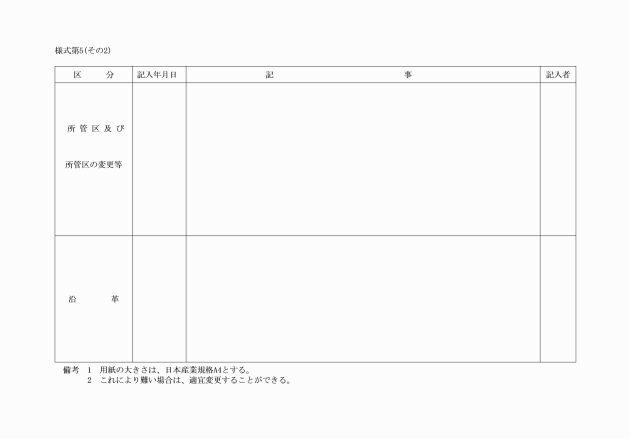

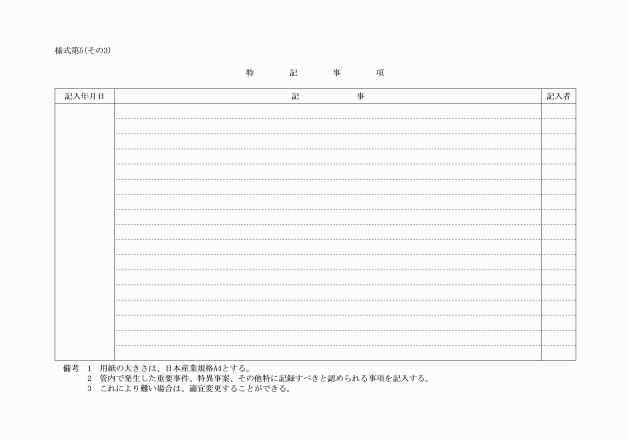

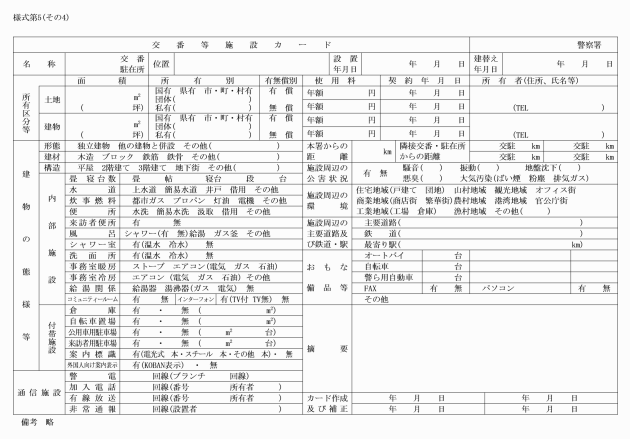

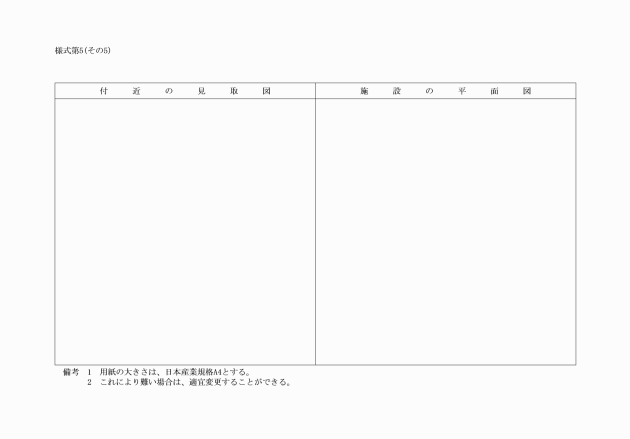

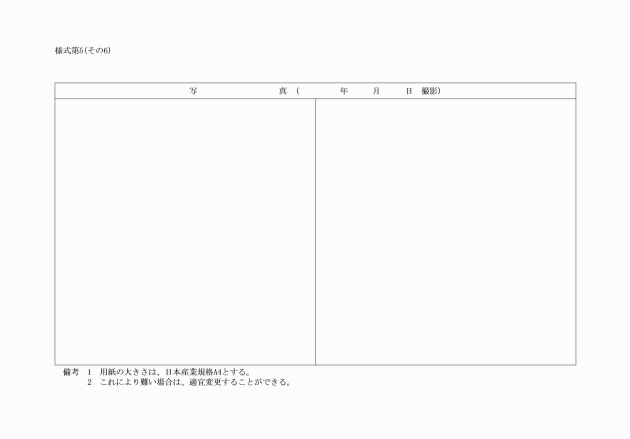

管内要覧は、管内要覧(様式第5)により作成するものとする。

38 第61条(管内略図の掲示)関係

(1) 掲示場所は、来訪者の利便を十分考慮し、かつ、施設外の警戒の妨げとならない場所を選定するものとする。

(2) 管内略図は、大きさ、形状等は特に定めないが、地理案内等の資料とするものであるから、作成に当たっては、それぞれの交番等の位置を明示し、これを基に方位を定め、目標となる官公庁、学校、駅等を標示するなど創意工夫を凝らした分かりやすいものとすること。

(3) 管内略図は、管内の主要道、主要施設等の変化に応じ、適宜更新するものとする。

39 第62条(標章等)関係

(1) 地域警察官は、別に定めるもののほか、別図の標章及び記章(以下「標章等」という。)を着装して勤務するものとする。

(2) 着装方法

標章等の着装方法は、警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号)第8の1の(2)の定めによるものとする。

(3) 保管管理

ア 標章等の保管管理の責任は、当該標章等の交付を受けた者が負うものとし、破損、忘失等の防止に努めること。

イ 標章等の交付を受けた者は、異動等により当該標章等に係る職を離れ、又は指定を解除されたときは、後任者に標章等を引継ぎ、又は地域部長に返却(地域総務課長経由)すること。

40 第64条(細則)関係

署長等が署示又は隊示により定める事項は、次表のとおりとする。

別図

1 標章

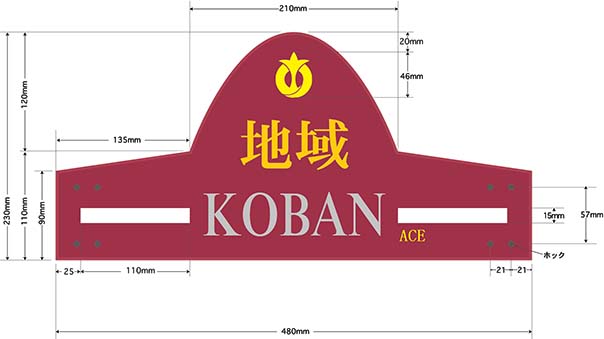

(1) 交番の地域警察官のうち、勤務成績が特に優秀で、地域部長が指定するもの

標章の形状 | 色彩 |

| 地色はえんじ色 愛知県章は黄色 地域及びACEは金色 KOBANは銀色 一本線は反射板 |

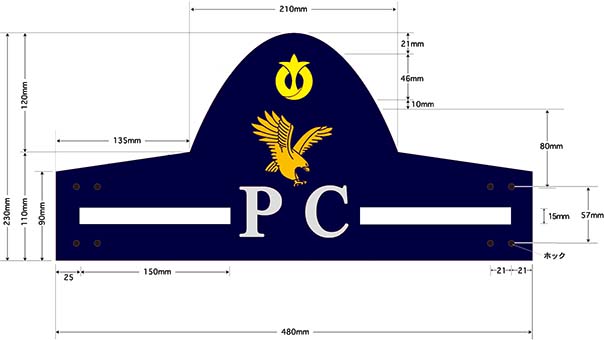

(2) 自動車警ら班の地域警察官

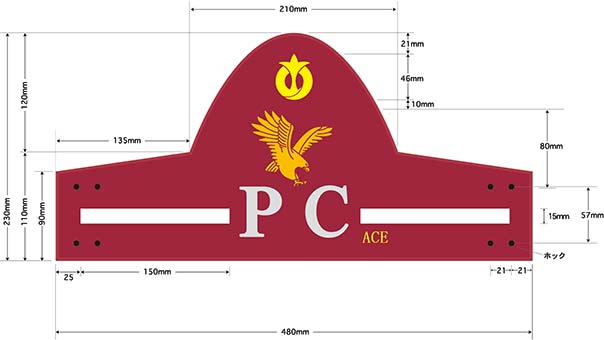

ア 勤務成績が特に優秀で、地域部長が指定する者

標章の形状 | 色彩 |

| 地色はえんじ色 愛知県章は黄色 はやぶさ及びACEは金色 PCは銀色 一本線は反射板 |

イ ア以外の者

標章の形状 | 色彩 |

| 地色は紺色 愛知県章は黄色 はやぶさは金色 PCは銀色 一本線は反射板 |

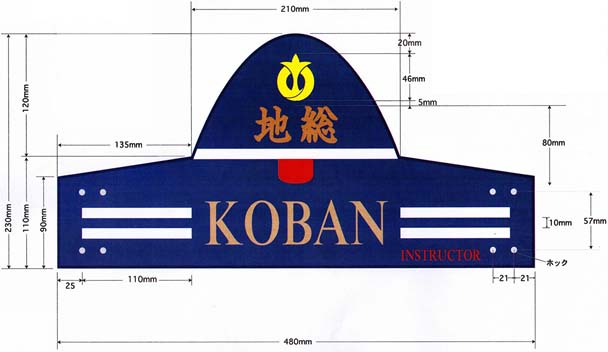

ウ 地域総務課の地域警察官のうち、KOBANインストラクターとして地域部長が指定するもの

標章の形状 | 色彩 |

| 地色は紺色 愛知県章は黄色 地総及びKOBANは金色 赤色灯及びINSTRUCTORは赤色 二本線は反射板 |

2 記章

地域総務課の地域警察官のうち、KOBANインストラクターとして地域部長が指定するもの

記章の形状 | 色彩 |

直径1.5センチメートル | 地色は金色 KOBAN INSTRUCTORは赤色 地総は黒色 かきつばたの花びらは紫色、葉は濃緑色 |