|

3.対象となる医療

|

次のそれぞれの項目のうち保険適用となっているものが助成対象の医療行為となります。

【インターフェロン治療の場合】

・B型肝炎ウィルス及びC型肝炎ウィルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及び当該治療に係る検査等

・インターフェロン治療による副作用の治療(ただし、インターフェロン治療を中断して行う副作用の治療については、対象外)

【核酸アナログ製剤治療の場合】

・B型慢性肝疾患等に対して行われる核酸アナログ製剤治療及びその治療に関する検査等。

・核酸アナログ製剤治療による副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を中断して行う副作用の治療については、対象外)

【インターフェロンフリー治療の場合】

・C型慢性肝疾患等に対して行われるインターフェロンフリー治療及びその治療に関する検査等。

・インターフェロンフリー治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロンフリー治療を中断して行う副作用の治療については、対象外)

|

|

|

4.助成期間

|

お住まいの地域を所管する保健所で、申請を受付された月の初日から7か月、または1年間です。ただし、一定の条件(詳細は9に添付)を満たせば、2回目の制度利用、または、期間の延長の申請をすることができます。

例)1年間の場合、5月25日に申請し、保健所に受付された場合。

→ 5月1日から翌年4月30日までが有効期間となります。

|

|

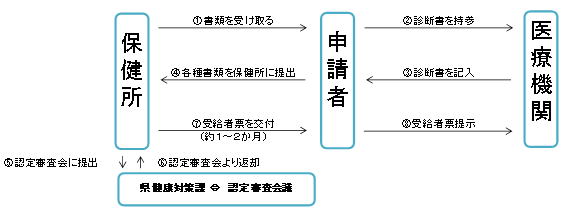

| 5.申請までの流れ |

申請窓口は、対象者がお住まいの地域を所管する保健所となります。

申請書及び必要な書類については、「制度の詳細」をご覧ください。

所管の保健所については、詳しくはこちらをご覧ください。

※核酸アナログ製剤治療の更新申請については、診断書の代わりにお手持ちの書類を添付することができる場合があります。

<申請から受給者票交付までの流れ>

(申請をされてから受給者票がお手元に届くまで2~3か月程かかります。)

|

|

|

6.指定医療機関

|

診断書は知事が別に定める医療機関(指定医療機関)の日本肝臓学会肝臓専門医もしくは日本消化器病学会の専門医が記載したもののみ有効となります。それ以外の医療機関等で記載されたものは、受け付けることができません。

「指定医療機関」は、専門的な知識を持つ医師(日本肝臓学会肝臓専門医もしくは、日本消化器病学会の専門医)を配置し、診断と治療方針の決定を行うことのできる医療機関として、知事が指定します。日本消化器病学会の専門医の場合には、肝疾患診療連携拠点病院が実施する肝炎診療従事者研修の受講をお願いしています。

なお、県外の医療機関での診断書記載を希望する場合には、日本肝臓学会肝臓専門医もしくは日本消化器病学会の専門医が記載されたものであればかまいませんが、指定行為は必要となります。

また、テラプレビルを含む3剤併用療法について、診断書を作成できる医師は、「日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関の日本肝臓学会肝臓専門医及び日本消化器病学会消化器病専門医」としています。

|

指定医療機関一覧へ

指定医療機関申請へ

|

|

| 7.償還払い |

事業の申請において、有効期間始期から受給者票が交付されるまでに申請者が支払った抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)に関する医療費の公費負担分を直接県が支払う制度です。

請求書の記載にあたっては、受託医療機関の証明が必要となりますので、ご協力よろしくお願いします。

●注意事項●

医療費が高額になる場合は、健康保険法で定められた高額療養費が優先されますので必ずお持ちの保険証にある保険者に問い合わせていただき、手続きを行ってください。

ただし、高額療養費の自己負担限度額を一律一般(※)の世帯とみなして計算しますので、高額療養費における世帯の所得区分が上位所得者(自己負担限度額20,000円)に該当する場合には、自己負担限度額を超えて負担する場合があります。

※80,100+(総医療費-267,000)×1%

なお、償還払いを避けるためには、実際に抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)を開始する2ヶ月前を目処に申請をする必要があります。

|

| 請求書の様式へ |

|

| 8.その他再交付等の申請手続きについて

|

下記手続きによる申請から交付までの所要時間は1ヶ月程度です。

様式は「ダウンロード」画面に掲載しています。

詳細は管轄の保健所にお問い合わせください。

【再交付】

受給者票を亡失、き損等された場合に行う手続きです。

・提出書類

① 再交付申請書

② 可能ならば、受給者票の写し

【記載事項変更】

受給者氏名や受給者住所、保険証の変更等があった場合に行う手続きです。

・提出書類

(保険証の変更の場合)

① 記載事項変更届

② 保険証の写し

③ 現に発行されている受給者票または受給者票の写し

(上記理由を除く変更の場合)

① 記載事項変更届

② 現に発行されている受給者票または受給者票の写し

※変更内容確認のため、変更を証明する書類の提出を求める場合がありますので、持参(郵送による申請の場合は同封)してください。

【所得状況変更】

世帯の所得状況の変更により、医療給付上の階層区分(自己負担限度額)に変更が生じた場合に行う手続きです。

なお、変更申請の受理期間は「現に発行されている受給者票の有効期間初日から有効期間満了日の当月の初日まで」で、変更申請における事業申請期間(承認期間)は「申請受理日の翌月1日から現に発行されている受給者票の有効期間満了日まで」です。

ただし、申請受理日が月の初日のときはその日から満了日までとなります。

・提出書類

① 所得状況変更申請書

② 世帯全員の住民票写し

③ 世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類(写し可)

④ 現に発行されている受給者票

【返納】

受給者が死亡又は県外転出等された場合に行う手続きです。

・提出書類

① 返納届

② 受給者票

【転入】

他の都道府県でB型・C型肝炎患者医療給付事業を認定されている状態で、愛知県に転入した場合に行う手続きです。

なお、転入届の受理期間は「転入日から転入日の属する月の翌月末日」で、転入届における事業申請期間(承認期間)は「転入日から転入前に発行されていた受給者票の有効期間満了日まで」です。

・提出書類

① 転入届

② 転入前の受給者票のコピー

③ 世帯全員の住民票写し

(所得階層の変更がある場合)

④ 世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類(写し可)。

|

|

| 9.受託医療機関等 |

愛知県においては、愛知県医師会及び愛知県薬剤師会と包括契約を締結しており、この2団体に加入している医療機関であれば個別に契約する必要ありません。

愛知県外等の上記団体に加入していない医療機関については個別に契約が必要となりますので、そのような場合はお手数ですが愛知県感染症対策課(052-954-6626)までご連絡いただき手続きを進めてください。

|

|

| 10.制度の詳細 |

| 詳しくお知りになりたい方は下記をクリックして、「B型・C型肝炎患者医療給付事業の制度の詳細(Web用)」をご覧ください。 |

|

|