|

|

全国のウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されていますが、感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。

1.B型慢性肝炎

【原因】

B型肝炎ウイルスが血液・体液を介して感染。

具体的には…

<思春期前>

・母子感染(母親がHBVの持続感染者で出産時の産道出血によりHBVが新生児の体内に侵入することによる)

<思春期後>

・HBV慢性感染者との性的接触(思春期後の感染原因の大部分)

・十分に消毒していない器具を使った医療行為

・入れ墨

・ピアスの穴開け

・カミソリや歯ブラシの共有

・麻薬、覚せい剤使用時の注射器の回し打ち 等

【経過】

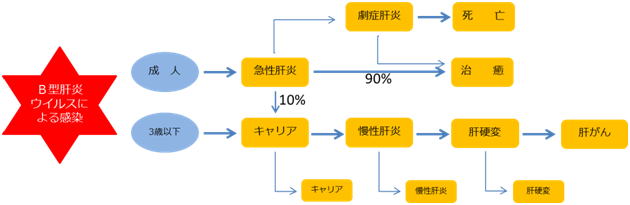

思春期後で、自己の免疫力が発達し、HBVを病原菌であると認識できるようになると、白血球(リンパ球)がHBVを体内から排除しようと攻撃を始め、このとき、リンパ球がHBVの感染した肝細胞も一緒に壊してしまうので肝炎が起こりはじめます。

一般に、10-30才代に一過性で強い肝炎を起こし、HBVはHBe抗原陽性の増殖性の高いウイルスからHBe抗体陽性の比較的おとなしいウイルスに変化します。HBe抗体陽性となった後は、多くの場合そのまま生涯、強い肝炎を発症しません。

このように思春期以降一過性の肝炎を起こした後はそのまま一生肝機能が安定したままの人がおよそ80-90%、残りの10-20%の人は慢性肝炎へと移行し、その中から肝硬変、肝がんになる人も出てきます。

【治療】

B型慢性肝炎患者の人に持続感染しているHBVは基本的に完全排除できません。これを念頭にB型慢性肝炎の治療をしなければなりません。

HBVに対する抗ウイルス薬は、インターフェロン(IFN;注射薬)と核酸アナログ製剤(内服薬)の2剤です。大まかには、IFNは一般に年齢が35才程度までの若年層で、肝炎の程度の軽い人(肝硬変になっていない人)、核酸アナログ製剤は35才以上の非若年者、35才以下であっても肝炎の進行した人に対して投与を行います。

① IFN治療

治療の主な目的は、IFNによって自己の免疫力を強めて、激しい肝炎を起こしやすいHBe抗原陽性のHBVを、比較的おとなしいHBe抗体陽性のHBVに変えることです。

IFN治療が奏功すればIFN投与を中止してからも、そのままHBVは増殖せず肝炎は沈静化します。しかしIFNが効かずにHBe抗原が陰性化しない症例、IFNを中止するとHBVが再度増えて肝炎が再燃する症例も多く、IFN療法の奏功率は30-40%です。

また、IFN治療には多種多様な副作用があります。開始当初は、インフルエンザにかかったときのような38度を超える発熱・全身倦怠感・関節痛・筋肉痛は必発です。但しこれらの副作用はIFNを継続して投与していくと徐々に落ち着き、数週後には多くの人で出現しなくなります。また白血球、赤血球、血小板の低下が起こります。これはIFNが血球を作る骨髄の働きを抑えるためです。さらに、うつ病になる人もおり、うつ傾向が出てきたら、すぐにIFNを中止する必要があります。

② 核酸アナログ製剤治療

核酸アナログ製剤は、直接薬の力でHBVの増殖を抑えて肝炎を沈静化させます。薬を飲んでいる間はHBVのウイルス量は低下し、肝炎は起こりません。しかしIFNと異なり、薬を中止するとほとんどの症例で肝炎は再燃します。一旦内服を開始してから勝手に核酸アナログ製剤を自己中止しますと、時に肝炎の急性増悪を起こし、最悪の場合肝不全で死に至る場合があります。絶対に核酸アナログ製剤を自己中止してはいけません。

|

| 2.C型慢性肝炎 |

【原因】

C型肝炎ウイルス(HCV)が血液を介して感染。

具体的には…

・過去の輸血や血液製剤の投与

・臓器移植

・十分に消毒していない器具を使った医療行為

・入れ墨

・カミソリや歯ブラシの共有

・麻薬、覚せい剤使用時の注射器の回し打ち

・出産や性交渉(ごくまれ)等

【経過】

C型肝炎ウイルスは血液を介して感染し、14週間の潜伏期間を経て急性肝炎を起こすことがありますが、急性肝炎を起こすことは比較的稀です。多くは自覚症状があらわれにくい感染であり、60~80%の症例が慢性化すると言われています。慢性肝炎は約20年の経過で約30~40%の患者さんが肝硬変に進行し、さらに肝硬変の患者さんにおいて約70%が肝がんを合併するとも言われています。また、肝硬変は食道静脈瘤を合併することも多く、破裂すると致死的なこともあります。肝硬変や肝がんが末期状態に進行しますと肝不全状態となり、黄疸や腹水貯留、意識障害が進行していきます。

【治療】

C型慢性肝炎の治療の目的は、インターフェロン製剤(IFN)を使用してC型肝炎ウイルス(HCV)を体から排除することです。以前の治療は、IFNだけを単独で注射する方法が一般的でしたが、最近は、ペグインターフェロン(PEG-IFN)という週1回の注射剤とリバビリンという飲み薬を併用することで、より高い効果が期待できるようになりました。さらに、テラプレビルという薬も開発され、C型慢性肝炎に高い奏効率を示しています。

しかし、B型慢性肝炎に対するIFN製剤と同様、いろいろな副作用があり、なかには命にかかわる副作用が出るような場合もあります。

また、HCVの血中ウイルス量が多い患者さんは効きにくく、少ない患者さんは効きやすいことが明らかになっていますし、HCVの型によっても効果が違うことがわかっています。すなわち、日本人に一番多く、感染者の70%を占める1型(ほとんどが1b型)はインターフェロンの効きが悪く、20%の2a型は効きがよく、10%の2b型はこの中間であることがわかっています。とくに、1b型でウイルス量が多い患者さんは、インターフェロンが効きにくく、いわゆる「難治性」とされています。

| 日本のHCVのウイルス型とインターフェロン治療の効果 |

| ウイルス型 |

割合 |

IFNの効果 |

| 1b型 |

70% |

効きが悪い |

| 2a型 |

20% |

効きが良い |

| 2b型 |

10% |

中間 |

|

3.肝硬変

|

【原因】

・B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス

・自己免疫性肝炎

・原発性胆汁性肝硬変

・非アルコール性脂肪性肝炎

・ヘモクロマトーシス、ウィルソン病

【病態・症状】

上記の様々な原因により肝臓に傷が生じますが、その傷を修復するときにできる「線維(コラーゲン)」というタンパク質が増加して肝臓全体に拡がった状態のことです。肉眼的には肝臓全体がごつごつして岩のように硬くなり、大きさも小さくなってきます。顕微鏡でみると肝臓の細胞が線維によって周囲を取り囲まれている様子が観察できます。肝硬変の症状は以下のとおりです。

・くも状血管拡張:首や前胸部、頬に赤い斑点ができる。

・手掌紅班:掌の両側が赤くなる。

・腹水:下腹部が膨満する。大量に貯まると腹部全体が膨満する。

・腹壁静脈拡張:へその周りの静脈が太くなる。

・黄疸:白目が黄色くなる。

・羽ばたき振戦:肝性脳症の症状のひとつで、鳥が羽ばたくように手が震える。

・女性化乳房:男性でも女性ホルモンがあるが、肝臓での分解が低下するため乳房が大きくなる。

・丸萎縮:男性で女性ホルモンが高くなるため睾丸が小さくなる。

【治療】

肝硬変そのものを治療できる薬剤はほとんどありません。

・B型肝炎ウイルスが原因の場合には、エンテカビルやラミブジンという抗ウイルス薬を内服することによって肝機能の改善が期待できます。

・C型肝炎ウイルスが原因の場合には、ウイルス型が2型であるか、1型でもウイルス量が少ない場合にはインターフェロンβという抗ウイルス薬(注射)による治療が健康保険で認められています。

・肝硬変では分岐鎖アミノ酸が低下するため、これを薬として補充することによって肝臓でつくられるアルブミンなどのタンパク質が改善します。

・肝移植:腹水や黄疸が一般的な治療によって改善しない場合には、基準を満たせば肝移植を受けられるようになりました。

|

| 4.肝がん |

【原因】

・B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス(地域差はあるが、全体の90%、中でもC型肝炎ウイルスは全体の70%を占める)

・アルコール性肝障害

・非アルコール性脂肪性肝炎 等

【病態・症状】

肝細胞がんの多くの場合は慢性肝炎や肝硬変を持つ患者の方におこり、症状や兆候は肝硬変の進行を示唆するものとなるので肝細胞がんそのものでの症状は初期には全くみられません。進行するに従って肝不全症状(肝性脳症,黄疸,出血傾向,腹水,浮腫など)がみられます。他のがん同様、転移、周辺臓器の圧迫による症状もみられます。

【治療】

・外科手術:肝予備能がよい場合に行われます。

・ラジオ波焼灼術をはじめとする局所療法:肝予備能がよいこと、かつ、肝細胞がんの大きさが3cm以下かつ3個以内が適応となります。

・肝動脈塞栓術:肝がんが門脈に浸潤していない場合で、黄疸や腹水が治療可能な場合に施行できます。

・動注化学療法:抗がん剤を注入するポートを皮下に埋め込んで持続的に抗がん剤を流します。

|

|

一般の方へ