本文

活動報告

令和6年度普及・公開事業の紹介

武豊町立緑丘小学校で出前授業を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

5月28日、武豊町立緑丘小学校で出前授業を行いました。

6年生社会科「大昔のくらしとくにの統一-円窓付土器のなぞに迫れ!-」という単元(6時間)の第5時の授業に参加させていただきました。

授業は6年生4クラスを2クラスずつに分けて、2時間行い、指導者の氏家拓也教諭とともに、「円窓付土器がどのように使われたのか」という問題を児童のみなさんと一緒に考えました。

授業に際し、あま市大渕遺跡から出土した円窓付土器と甕形土器を持参しました。円窓付土器はほぼ完形のもので、体部に焼成時についた黒斑がありますが、それに興味をもった児童も多かったようです。児童のみなさんはこれまでの授業のなかで、縄文・弥生時代の暮らしの様子や円窓付土器に関する学習を重ねてきているので、実物の円窓付土器を前にとても興味深そうでした。

授業の中で実際に円窓付土器に触れたり、タブレットを駆使して調べたり、グループで意見を出し合ったりしながら、「円窓付土器はどのように使われていたか」という問いに対して、自分の意見をまとめていました。

途中で質問の時間がありましたが、「円窓はなぜ真ん中より上の方についているのか」「円窓は丸以外の形はあるか」「どうやって穴をあけたか」「円窓付土器はどんなところから出土するか」「(比較の意味で持参した甕形土器に比べて)円窓付土器は重いが、なぜか。」「円窓付土器は分厚い」などといった本質を突くような質問や意見がたくさん出されて、とても活気のある授業でした。

今回の出前授業が児童のみなさんに何らかのかたちでお役に立てれば幸いです。

尾張地区高等学校地理歴史・公民科教育研究会総会で出前講演を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

5月17日に県立一宮南高等学校で開催された尾張地区高等学校地理歴史・公民科教育研究会総会で講演を行いました。

「ものつくり大国あいちの源流~土器から歴史を考える~」というテーマで、地理歴史・公民科の先生方にあいちに於ける土器(焼き物)づくりの歴史について、1時間ほどお話しをさせていただきました。

愛知県は1977年以来、製造品出荷額全国1位を続ける「ものつくり大国」ですが、遡っていくと古代以来、「焼き物づくり」が盛んで、その製品は全国各地に流通するなど圧倒的なシェアを占めてきました。

愛知県の歴史をまとめた『愛知県史』全58巻のなかには別編窯業編3巻が入っていますが、これは他県の県史には見られない構成です。このように焼き物づくりはあいちの郷土史の大きな特色であり、その実態をもっとたくさんの方々に知っていただきたいと思っています。

講義の終わりに縄文時代から江戸時代までの土器・陶磁器を実際に手に取って観察し、時代順に並び替える演習をおこなっていただきました。

春の特別公開2024を開催しました

調査研究課の城ヶ谷です。

3月30日(土曜日)から4月12日(金曜日)まで、「春の特別公開2024」を開催しました。今回は「収蔵庫に眠る逸品たち4」というテーマで、縄文時代から古墳時代にかけての出土品の中から珍しいもの、特徴的なものを選んで展示しました。同時に(公財)愛知県埋蔵文化財センターによる春の埋文展「やとみ新発見展“2024」も開催されました。

3月30日(土曜日)・31日(日曜日)の特別開館日には「火起こし体験」や「壺釣りゲーム」などのイベントも実施しました。隣の弥富市総合社会教育センター前広場で5年ぶりに「やとみ桜まつり」が開催されたこともあり、たくさんの方々にお越しいただきました。

31日(日曜日)は500人を超える方が来館され、火起こし体験も10時から16時まで行列が絶えることはありませんでした。小さなお子さんが必死に火起こしに取り組む姿を見ていると、「がんばれ!もう少し」と思わず応援にも力が入ってしまいました。

期間中、793名の来館者がありました。たくさんのご来館誠にありがとうございました。

次は11月頃「秋の特別公開2024」を開催する予定です。また、ホームページ等でご案内しますので、ぜひ、ご来館ください。

縄文土器と弥生土器 見学風景

火起こし体験 がんばれ!! 行列が絶えませんでした

令和5年度普及・公開事業の紹介

あいち朝日遺跡ミュージアム企画展「あいちの発掘調査2023」へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

1月15日、あいち朝日遺跡ミュージアム企画展「あいちの発掘調査2023」に出土品を貸し出しました。

この展覧会は令和4年度に県内各地で発掘調査された遺跡のなかから、 注目される遺跡を選んでその遺物を展示するものです。

注目される遺跡を選んでその遺物を展示するものです。

今回貸出したのは名古屋市名城公園(めいじょうこうえん)遺跡出土赤彩土器(写真左)、安城市中狭間(なかはざま)遺跡出土片口鉢と台石(写真右)です。

名城公園遺跡は名古屋城の北、名城公園内にある遺跡で、新愛知県体育館建設に伴い、令和4年に約27,000平方メートルが発掘調査されました。調査では弥生時代から古代の集落跡と旧河道、江戸時代の名古屋城下御深井御庭などが見つかっています。

中狭間遺跡は安城市鹿乗川流域遺跡群の中にある遺跡で、弥生時代の集落跡や方形周溝墓群などが見つかっています。

名城公園遺跡出土の赤彩壺は弥生時代後期から古墳時代初め頃、濃尾平野を中心に見られるもので、口縁部や体部下半などにベンガラと呼ばれる酸化鉄を主体にした顔料が塗られています。

一方、中狭間遺跡出土の片口鉢は内面全面、台石は上面に赤い顔料が付着しています。この顔料は分析により水銀朱であることがわかりました。

水銀朱は縄文時代から土器・木器等に塗られています。古代には「丹」と呼ばれ、魔除けの力があるとされていました。『魏志倭人伝』にも「朱丹を以てその身体に塗る」という記述があります。

水銀朱というと、昨年吉野ヶ里遺跡「謎のエリア」の発掘調査で話題になった石棺墓は内面に水銀朱が塗られていたことなどから、高貴な人物の墓と推定されました。

水銀朱は硫化水銀で辰砂(しんしゃ)とよばれる鉱物に含まれています。辰砂は県内では採れず、徳島県や奈良県、三重県などで産出します。

中狭間遺跡の場合、水銀朱はどこから運ばれてきたのでしょうか。台石の上ですりつぶして、片口鉢で練ったのでしょうか?そして、その朱は何に使われたのでしょうか?とても興味深いことです。

企画展は令和6年1月20日(土曜日)から3月10日(日曜日)まで、清須市あいち朝日遺跡ミュージアムで開催されています。ぜひご覧になってください。

詳しくはあいち朝日遺跡ミュージアム ホームページをご覧ください ← ここをクリック

名城公園遺跡出土赤彩壺 中狭間遺跡出土片口鉢(奥)と台石(手前)

多治見市文化財保護センター「小名田窯下窯」展へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

1月12日、(公財)多治見市文化財保護センター企画展「小名田窯下窯」展へ出土品の貸出を行いました。

今回、貸出したのは瀬戸市桑下城跡(くわしたじょうあと)、桑下東窯跡(くわしたひがしかまあと)から出土した戦国期の天目茶碗(てんもくちゃわん)です。

天目茶碗は中国浙江省天目山にある禅宗寺院で使われていた喫茶用の黒釉茶碗で、鎌倉時代に日本にもたらされ、「天目茶碗」と呼ばれるようになったとされています。室町時代に茶の湯が流行するにともない、中国からたくさん輸入されるとともに、瀬戸・美濃窯でも生産されるようになります。戦国期の遺跡からは茶色、黒褐色、黒色の鉄釉天目茶碗が大量に出土しますが、ごく希に「白天目」と称される白色を呈する天目茶碗が存在します。

中国では「白磁」「白釉」など「白い焼き物」がありますが、当時の日本には白色の釉薬は無く、白天目には灰釉が掛けられています。戦国期末から江戸初期になって、美濃で「志野釉」と呼ばれる長石釉が誕生し、ようやく「白っぽい焼き物」が焼成できるようになりました。

白天目茶碗として有名なのが、戦国期の茶人で千利休の師匠であった武野紹鴎(たけのじょうおう)が所持したとされる白天目三碗です。三碗は後に将軍家、尾張徳川家、加賀前田家にそれぞれ伝えられたとされています。尾張徳川家に伝えられた碗は国重要文化財に指定され、徳川美術館に所蔵されています。尾張徳川家の碗とよく似た破片が、今回の企画展のテーマである多治見市小名田窯下窯から発見されており、同窯がこの碗を焼成した窯である可能性が高いと考えられています。

写真は桑下城跡から出土した白天目茶碗です。右の碗は鉄釉と思われますが、釉薬が白っぽく発色しており、白天目茶碗を目指した可能性があります。

ぜひ一度白い天目茶碗をご覧になってください。

展示は1月29日(月曜日)から6月21日(金曜日)まで、多治見市文化財保護センターで行われています。

詳しくは多治見市文化財保護センターホームページをご覧ください。 ←ここをクリック

灰釉天目茶碗 桑下城跡出土 天目茶碗 桑下城跡出土

設楽町文化財保護審議会及び奥三河郷土館のみなさんが視察研修に来られました

調査研究課の城ヶ谷です。

12月5日、設楽町文化財保護審議会及び奥三河郷土館のみなさんが視察研修に来られました。

まず、発掘調査の開始から終了までの現地調査の流れ、出土遺物の洗浄から報告書刊行・収納に至る整理作業の流れなどについて説明しました。

その後、館内各施設の視察にご案内しました。

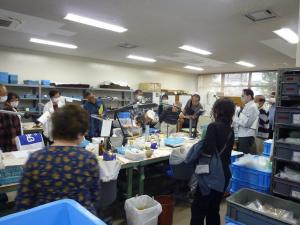

設楽町では設楽ダム建設にかかわり、(公財)愛知県埋蔵文化財センターが2010(平成22)年度から現在に至るまで継続して本発掘調査を実施しています。センターでは発掘調査と平行して調査が終了した遺跡の整理作業が行われています。一次整理室では、大畑遺跡、大崎遺跡など設楽ダム関連遺跡を始め県内各所出土遺物の整理作業をご覧いただきました。

その他、館内の展示や木製品保存処理室で行われている保存処理作業の様子、科学分析室、収蔵庫などを見て回りました。

みなさんは随時メモをとったり、質問されたりして、とても熱心に視察されていました。

本日の視察が今後の皆様方の活動に少しでも寄与できれば幸いです。

発掘調査・整理作業についての説明 展示資料の見学

木製品保存処理室の視察 科学分析室の視察

県立高蔵寺高等学校の生徒のみなさんが施設見学に来てくれました

調査研究課の城ヶ谷です。

10月26日に愛知県立高蔵寺高等学校の施設見学がありました。1年生社会見学の一環で、午前、午後各1クラス、計2クラスの先生、生徒のみなさんが来館されました。

最初に「考古学と発掘調査」というテーマで、考古学とは何か、発掘調査はどのように進められるのか、考古学に携わる仕事に就くには、などといったお話しをしました。

館内の見学では、遺物の整理作業の様子や一万箱以上の遺物を収納している収蔵庫と収蔵品の一部を見ていただきました。

講義では愛知県のやきものの歴史をお話ししました。愛知県は古代から現代に至るまで、常に陶磁器生産の中心地でした。古代においては、全国的にも品質の高い須恵器を生産していました。

高蔵寺高校から東へ600mほどの場所に、かつて飛鳥~奈良時代の須恵器窯(高蔵寺2号、3号窯)が所在しており、そこで焼かれた須恵器が飛鳥石神遺跡や藤原宮跡など飛鳥中枢部に運ばれていたことが、「文字」を刻んだ陶片から確認されています(『愛知県史』別編窯業1)。

そんな事例を紹介しながらお話をしましたが、最後に書いていただいたアンケートでは「考古学や発掘調査について知ることができ、進路をより深く考えることができました。」「土器の並び替え演習が学びながら楽しめて、とても良かったです。」「自分の高校の近くに土器(窯)があって、それが宮に持っていかれていたことは驚きだった。」などの感想が寄せられました。短い時間でしたが、みなさん興味を持って取り組んでいただけたようです。

今後、何かの形でみなさんの参考になれば幸いです。

愛知県は古代からやきもの生産の中心地だった! 遺物の整理作業 「おもしろそう♪」という声も

収蔵庫の中にどんな「お宝」が眠っているか? 難問だけど楽しい?!何と全問正解者が…

秋の特別公開2023関連イベントを実施しました

調査研究課の城ヶ谷です。

今年も10月30日(月曜日)から11月30日(金曜日)までの予定で「秋の特別公開2023」を実施しています。

今回は「名古屋城三の丸遺跡出土の逸品」をテーマとし、愛知県埋蔵文化財センターが昭和63年以降8回にわたって実施した名古屋城三の丸遺跡の発掘調査で出土したコンテナ約3000箱の出土品のなかから、逸品を選んで展示しています。

11月3日(金曜日)に特別公開2023関連イベントを実施しました。内容は、公財・埋文センターと共催で歴史講演会と体験イベント(拓本体験、城取り輪投げ)を行いました。

講演会は「名古屋城三の丸遺跡を掘る」 城ヶ谷和広(愛知県埋蔵文化財調査センター)

「名城公園遺跡の調査」 永井邦仁(公財・愛知県埋蔵文化財センター)

の内容で実施しました。参加されたみなさんはメモを取るなど熱心に聴講されていました。

拓本体験は初めての方が多く、職員の説明をもとに楽しそうに取り組んでいただけました。城取り輪投げは、子どもたちにとても好評でした。

名古屋城三の丸遺跡の魅力は ?! 名城公園遺跡ってどんな遺跡?

拓本ってやってみると結構おもしろい ?! 初めてのわりにとても上手です!

城取り輪投げ うまく入るかな? 2階ロビー 展示品に興味津々!

展示は引き続き実施しています。入館無料ですので、気軽にお立ち寄り下さい。開館時間は平日9時から午後4時までです。

11月24日(金曜日)、27日(月曜日)は「あいち県民の日」に因んで、展示解説を行います。時間は両日とも午前10時からと午後1時30分からです。ぜひお越しください。

秋の特別公開のページ ← クリック

「体感!しだみ古墳群ミュージアム」ボランティアのみなさんが研修に来られました

調査研究課の城ヶ谷です。

10月16日、名古屋市守山区にある「体感!しだみ古墳群ミュージアム」でボランティアをされているみなさんが研修に来られました。

今回の研修は発掘調査が終了した後、出土品がどのように整理され、保存・活用されるのかを学ぶことが目的であるということです。

まず、遺物の洗浄から報告書刊行・収納に至る整理作業の流れについて概説しました。現在、センター内では(公財)埋蔵文化財センターにより、名城公園遺跡始め7遺跡の整理作業が行われています。その様子を見学した後、館内の展示や収蔵庫などを見て回りました。

講義では出土品の大半を占める各時代の土器の特徴と変遷についてお話ししました。続いて、実際に遺跡から出土した土器を手に取って時代順に並び替える演習や古墳時代の「S字状口縁甕」と呼ばれる土師器の実見をおこないました。

参加者のみなさんは随時メモをとったり、質問したりして、とても熱心に見学されていました。

みなさんの今後のボランティア活動に少しでも参考になれば幸いです。

遺物整理の流れについて概説 土器接合の様子を見学しました

須恵器の大甕にびっくり! 各時代の土器の並び替え演習

豊橋市図書館「グルメだった縄文人~海と山~東三河の縄文時代」展へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

10月5日豊橋市図書館資料展「グルメだった縄文人~海と山~東三河の縄文時代」展へ出土品の貸出を行いました。

今回貸出したのは設楽町モリ下(もりした)遺跡及び笹平(ささだいら)遺跡から出土した縄文土器・石器です。

東三河は、南部の太平洋や三河湾に面した海浜部では豊富な魚介類が獲れ、北部の赤石・木曽山脈に繋がる山地では落葉広葉樹林帯が広がり、木の実が実り、シカ・イノシシが捕れます。

海の幸、山の幸の豊富な供給地をかかえた東三河の縄文人はどのような食生活を送っていたのでしょうか。

展覧会では東三河の遺跡出土資料から、最近の研究成果をもとに捕獲地と食料、縄文人の食生活を紹介するということです。

令和5年10月14日(土曜日)から11月26日(日曜日)まで豊橋市中央図書館で展示されています。

ぜひご覧になってください。

縄文土器 モリ下遺跡 磨石と石皿 笹平遺跡

〔本展覧会は終了しました〕

瀬戸市文化振興財団「時代をつなぐ碗の世界」展へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

9月29日、(公財)瀬戸市文化振興財団企画展「時代をつなぐ碗の世界」へ出土品の貸出を行いました。

今回、貸出したのは清須市清洲城下町(きよすじょうかまち)遺跡始め4遺跡から出土した古代から近世の陶磁器碗です。

瀬戸は古代から現代に至るまで千年以上にわたり連続してやきもの生産を続けてきた日本でも有数の生産地です。その長い歴史を通じて碗は常に生産の主体であり、時代の移り変わりの中で、さまざまな変化を見せてきました。

今回の展示はその変遷を窯跡や消費遺跡から見ていくということです。

左の写真は瀬戸市瓶子窯跡(へいじかまあと)から出土した江戸時代初期の天目茶碗(てんもくちゃわん)と呼ばれる碗です。

天目茶碗は戦国時代から江戸時代初期にかけての城館や集落跡などから多量に出土する、この時期の代表的な碗です。名前の由来は鎌倉時代に中国浙江省天目山にある禅宗寺院に留学していた僧が、そこで使われていた喫茶用の茶碗を持ち帰ったことから、「天目茶碗」と呼ばれるようになったとされています。室町時代に茶の湯が流行するにともない、大量に輸入され、瀬戸でも国産品が作られるようになりました。

右の写真は清洲城下町遺跡から出土した安土桃山時代の志野茶碗(しのちゃわん)です。

「志野(焼)」とはもぐさ土というザックリとした風合いの白土に、長石を砕いて精製した「志野釉」と呼ばれる白釉を厚めにかけて焼かれた陶器です。安土桃山時代に美濃の大窯で生産が始まりました。

11月11日(土曜日)から12月10日(日曜日)まで、長久手市郷土資料室2階企画展示室で展示されています。

ぜひご覧になってください。

天目茶碗 瓶子窯跡出土 志野茶碗 清洲城下町遺跡出土

〔本展覧会は終了しました〕

国立科学博物館の分析調査に清洲城下町遺跡出土品をお貸ししました

調査研究課の城ヶ谷です。

9月25日、国立科学博物館理工学研究部沓名貴彦氏に清洲城下町遺跡から出土した非鉄金属生産に関わる土製坩堝(るつぼ)等の貸出を行いました。

坩堝とは溶融した金属を溜(た)める容器として用いられるものですが、清洲城下町遺跡からは戦国時代から江戸時代初期に銅の鋳造(銅細工)に用いられたと考えられる径8cm前後の坩堝が多数出土しています。形態から見ると椀の形をした椀型坩堝(写真左)と把手(とって)の付いた把手付坩堝(写真右)の二種類に分かれます。把手付坩堝の中には亜鉛が付着したものがあり、銅と亜鉛の合金である真鍮(しんちゅう)の生産も想定されます。

真鍮は「5円玉」として馴染みが深いものですが、黄銅ともいわれ色彩が黄金色に輝くことから、かつては貴金属のように取り扱われ、金の代用に用いられてきました。

真鍮の生産は、江戸時代中期にオランダから亜鉛を輸入した際に真鍮の製造技術も伝播して始まったとされてきましたが、近年、平安時代に作られたと考えられる写経に大量の真鍮が使われていることが判明し、平安時代まで生産が遡ることが指摘されています。真鍮の生産については、原料となる亜鉛が低温で蒸発してしまうため精錬が難しく、江戸時代中期以前についてはよくわかっていません。

現在、真鍮の生産に関係すると考えられている把手付坩堝は全国的にも出土例が少なく、京都市内遺跡、大坂城跡、堺環濠都市遺跡、首里城跡など限られた城館・都市遺跡のみです。時期的には16世紀末から17世紀初頭のものが多く、戦国末期には生産が確立していた可能性があります。

今回の調査は顕微鏡観察、X線透過撮影、CTや蛍光(けいこう)X線分析装置などを用いた非破壊の方法で、坩堝等に付着した金属類を詳しく調べることにより、清洲城下町遺跡でどのような非鉄金属生産が行われていたかを明らかにするためのものです。

清洲城下町遺跡では他に金や銀の粒子も検出されていることから金銀細工が行われていた可能性があります。今回の分析で、真鍮生産の手がかりが得られれば、清洲城下町では極めて多彩な金属生産が行われていたことになります。時期的には16世紀末から17世紀初頭が中心と考えられていますが、織田信長の時期まで遡るかどうか、とても興味深いことです。

椀型坩堝 内面に銅の付着が見られます 把手付坩堝 上には蓋が付きます

愛知県立美和高等学校へ「土器・ど・キット」と拓本道具の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

9月7日に愛知県立美和高等学校へ「土器・ど・キット」と拓本道具一式の貸出を行いました。

9月8日・9日に同校で行われた文化祭における創作講座のなかで、令和3年度まで当センター所長をされていた伊奈和彦校長先生が拓本道具や「土器・ど・キット」を活用した講座を実施されました。

伊奈先生は「9日の一般公開日には一般の来場者も参加して、小学生の子も楽しそうにやっていました。二千年前の本物の弥生土器に触れて、ワクワク感もあったようです。」とおっしゃっていました。

少しでもたくさんの方に実物に触れ、本物の持つ魅力を知っていただきたいと思っています。

豊明市歴史民俗研究会のみなさんが施設見学に来られました

調査研究課の城ヶ谷です。

9月21日に豊明市歴史民俗研究会の施設見学がありました。

参加されたみなさんは豊明市で歴史や民俗の展示などに関わっておられるボランティアの方々で、研修の一環としてご来館いただきました。

展示中の「やとみ新発見展“2023」「発掘された愛知の城」展を見学していただいた後、遺物の整理作業風景や収蔵庫もご覧になりました。

みなさんはとても熱心で、行く先々で様々な質問や意見が飛び交っていました。

令和5年度高校生のための考古学サマーセミナーを実施しました

調査研究課の城ヶ谷です。

8月10日(木曜日)に高校生のための考古学サマーセミナーを開催しました。

セミナーの内容は以下のとおりです。

講座1「考古学を学ぶ」: 考古学とはどんな学問か、発掘調査の方法、今後の進路等について概説

施設見学: 遺物整理作業の見学、展示室・収蔵庫・科学分析室・保存処理室などの見学

講座2・演習「土器を知る」: 愛知県における土器の発達についての講義と演習

考古学実習「拓本採取」: 弥生土器の拓本採取

講座1では考古学とはどのような学問か、発掘調査はどのようにして行われるのかなどについて概説しました。また、考古学や歴史学を活かした進路のあり方などについてもお話をしました。

「発掘の手順や保存方法など初めて知ることが多く、とても面白かった。」「考古学系の大学に進学すると、その後の就職がどうなるのかが不安だったので、詳しく話を聞くことができて良かった。」といった声が聞かれました。

施設見学では、展示コーナーの他に普段は公開していないバックヤードにもご案内しました。

遺物整理室では現在行われている土器の接合・復原作業を見学しました。また、通年温度と湿度を一定に保って木製品・金属製品などを保管する特別収蔵庫やコンテナ1万箱以上を収蔵する収蔵庫D、科学分析室、保存処理室などを見て回りました。

「石包丁など博物館のガラス越しで見るようなものを実際に触れることができてとても楽しかった。」「博物館の展示イベントの裏側を見ているようで、とても楽しかった。普段できないような貴重な体験ができた。」など好評でした。

講座2は土器の発達過程についての講義で、愛知県が古代以来、各時代を通じて土器生産の中心地であったことを概説しました。後半部分では、実際に縄文時代から江戸時代までの土器を手に取って、時代ごとに並べる演習を行いました。

「日本史が好きですし、美術史なども好きなので、土器を知るという講座は勉強にもなりましたし、とても楽しい授業でした。」「外見的な美しさ、利便性、社会情勢、経済面…いろいろな要素が複雑に絡み合って進化してきた土器の変遷を知るのはとても楽しかったです。たかが器、されど器、私たちが日常で何気なく使っていたお皿にこんな歴史があったなんて!」という感想がありました。

考古学実習では弥生土器の拓本を採ってもらいました。作成した拓本はラミネートして、オリジナルのしおりにしました。みなさんほとんどが初めての経験であったと思いますが、「土器の凹凸が思ったより明確に観察できて面白かった。」「すべてが初めての体験だったので、とても新鮮だった。」と好評でした。

最後に質疑応答ではさまざまな質問が出ました。

全体を通して、「土器から日本の歴史や文化が見えてきて、とても面白かった。また、このようなイベントがあれば参加したいと思った。」「今回の参加者はみんな高校生で交流しやすく、新しいつながりができて良い経験になりました。」といった感想がありました。

参加者のみなさん、長時間お疲れさまでした。今回のセミナーが今後何らかの形でみなさんのお役にたてば幸いです。

県立岡崎高等学校の生徒のみなさんが施設見学に来てくれました

調査研究課の城ヶ谷です。

7月28日に県立岡崎高等学校の先生、生徒のみなさんが進路学習の一環で施設見学に来てくれました。

最初に「考古学と発掘調査」というテーマで“考古学とは何か”“発掘調査はどのようにおこなわれるか”など基本的な事柄について説明しました。

その後、センターの中を案内しました。一般公開している展示室の他に、整理室で実際に行われている土器の接合・復原作業を見学していただきました。

見学の後は、愛知県における土器の発達についての講義と縄文時代から江戸時代までの各時代の土器・陶磁器を時代順に並べるという演習に取り組んでいただきました。

最後に遺跡から出土した弥生土器を使って拓本を採ってもらいました。みなさんほとんど初めての体験ながら、きれいな拓本ができ上がりました。

「いろいろな時代の土器などの出土品が見られたり、破片をあわせる作業の様子などが見られたことはとても貴重な体験になりました。講義や見学中の説明も興味深くて面白かった。」

「愛知県では昔からやきものが盛んと聞いていたが、まさか古代からとは思いもよらなかったので驚いた。また、そのやきものの変遷も興味深かった。」といったような感想が聞かれました。

これからもいろいろなことに興味を持って、自らの「学び」を広げていってほしいと思います。

考古学や土器についてお話ししました 土器の接合・復原作業を見学しました

各時代の土器を当てる演習、難易度:高? 拓本は難しそうだけど、意外に楽しい?!

勝川遺跡出土木製鍬の三次元計測調査がおこわなれました

調査研究課の城ヶ谷です。

7月11日、(公財)元興寺文化財研究所桃井氏、千葉大学久保氏、古生態研究所高橋氏らが勝川(かちがわ)遺跡出土木製鍬(くわ)の三次元計測調査に来られました。

勝川遺跡は春日井市勝川町を中心に所在する弥生時代から江戸時代にかけての遺跡で、弥生時代には環濠集落が営まれ、方形周溝墓もたくさん見つかっています。勝川遺跡からは多量の木製品が出土しており、弥生時代に木製品加工施設があった可能性も指摘されています。

勝川遺跡は春日井市勝川町を中心に所在する弥生時代から江戸時代にかけての遺跡で、弥生時代には環濠集落が営まれ、方形周溝墓もたくさん見つかっています。勝川遺跡からは多量の木製品が出土しており、弥生時代に木製品加工施設があった可能性も指摘されています。

今回の調査の対象となった鍬(写真上)は、身部と柄が鈍角に着柄されており、いわゆる踏み鋤(鋤頭を足で踏んで刃を

果たしてこの鍬が「踏み鋤」的に使われていたのか、考古学的な使用痕の観察に加え、3D計測による工学的な数値シミュレーション、解析を利用することで木製品の機能・用途を明らかにしていくことが目的であるとのことです。

今、3D計測を利用して、様々な新しい研究が行われています。これから、それらのデータを活かして、どのようなことがわかっていくのか、とても楽しみなことです。 写真上:勝川遺跡出土鍬(愛知県埋蔵文化財センター調査報告書29集『勝川4』より)

写真下:調査風景

第36回埋蔵文化財調査研究会を開催しました

調査研究課の城ヶ谷です。

7月7日(金曜日)に第36回埋蔵文化財調査研究会を開催しました。

この研究会は市町村及び県関係の埋蔵文化財担当者を対象に、前年度に県内で発掘調査された遺跡について調査担当者から発表を聞き、研修を深めるとともに情報交換をおこなう会です。

ここ3年間、新型コロナウイルス感染症の拡大や調査センター大規模改修工事の影響で、紙上発表になったり、愛知県陶磁美術館講堂をお借りしたりして開催してきましたが4年ぶりに当センター研修室での開催となりました。

発表内容については以下の通りです。

1 安城市中狭間遺跡の発掘調査成果 (公財・愛知県埋蔵文化財センター)

2 豊橋市境松遺跡の発掘調査成果 (豊橋市文化財センター)

3 名古屋市断夫山古墳の発掘調査成果 (公財・愛知県埋蔵文化財センター)

4 豊川市三河国分寺跡の発掘調査成果 (豊川市教育委員会)

5 瀬戸市扶桑北窯跡の発掘調査成果 (公財・瀬戸市埋蔵文化財センター)

6 小牧市天王塚遺跡の発掘調査成果 (小牧市教育委員会)

7 名古屋市名城公園遺跡の発掘調査成果 (公財・愛知県埋蔵文化財センター)

8 刈谷市井ヶ谷古窯跡群の分布調査成果 (刈谷市歴史博物館)

発掘調査の概要と注目される遺構・遺物などについて、最新の情報をお話ししていただきました。今年は発掘調査成果の他に、刈谷市で実施された井ヶ谷古窯跡群の分布調査の取り組みについても発表していただきました。

会場風景 発表風景

また、会場の一角では、愛知県埋蔵文化財センターが調査された名城公園遺跡から出土した尾張藩の「御庭焼」に関わる遺物や瀬戸市埋蔵文化財センターが調査された穴山窯跡 出土茶入、扶桑北窯跡出土四耳壺などの展示が行われました。

名城公園遺跡出土「御庭焼」関連遺物 扶桑北窯跡出土灰釉四耳壺

扶桑北窯跡出土の灰釉四耳壺(写真右)は古瀬戸前期様式のもので、灰原最下層からほぼ完全な形で見つかりました。四耳壺には使用痕があり、扶桑北窯跡操業よりも古い時期のものと考えられることから、なぜその場所から出土したのか、窯との関係はどうなのかなど、様々な意見が交わされました。

報告者および研究会に参加していただいた担当者の皆様、お疲れ様でした。

今回の研修会が今後の埋蔵文化財保護行政推進の一助になれば幸いです。

春の特別公開2023を開催しました

調査研究課の城ヶ谷です。

今年も4月10日(月曜日)から4月21日(金曜日)まで、「春の特別公開2023」を開催しました。今回は「収蔵庫に眠る逸品たち3」というテーマで、各時代の逸品を選んで展示しました。同時に(公財)埋蔵文化財センターによる春の埋文展「やとみ新発見展“2023」も開催されました。

来館者アンケートによると「とても見やすい展示でした。」とか「親切に説明をしていただき、新たな発見ができました。」と好評でした。また、「たまたま通りかかって初めて入りました。弥富にこんな歴史を感じられる場所があるなんて…もっとアピールした方が良いです!!!」といったご意見もいただきました。

もっともっとたくさんの方にご来館いただけるよう広報等も工夫していきたいと思っています。

たくさんのご来場ありがとうございました。次は11月頃に「秋の特別公開2023」を開催する予定です。

なお、普段も平日午前9時から午後4時まで出土品の展示を行っています。

入館無料です。気軽にお立ち寄りください。