本文

お知らせ

埋蔵文化財調査センターからのお知らせです

【令和 6 年度】

博物館・資料館に行こう!~あいち朝日遺跡ミュージアム~

調査研究課の城ヶ谷です。

今回は清須市にあるあいち朝日遺跡ミュージアム企画展『ヤジリの考古学』を紹介します。

今回貸し出したのは設楽町川向東貝津(かわむきひがしかいづ)遺跡、瀬戸市八王子(はちおうじ)遺跡など7遺跡から出土したヤジリ等約50点です。

ヤジリ(「鏃」あるいは「矢尻」)は狩りや戦いに用いられた弓矢の矢の先に装着されるもので、木、骨角、金属などさまざま材質で作られてきました。

旧石器時代後期から縄文時代初期には、先端が尖った石器として、木葉形尖頭器(もくようけいせんとうき)や有舌尖頭器(ゆうぜつせんとうき)などが見られますが、これらの石器は槍の先として用いられたと考えられています。

縄文時代になって徐々に気候が温暖化すると森林が発達し、旧石器時代のナウマン象やオオツノジカなどの大型哺乳類に替わって、森林に暮らすシカ、イノシシ、ウサギなどの中小動物が繁殖したとされます。それらの動物を捕まえるために弓矢が発達したものと思われます。その矢の先に付けられたのが石鏃(せきぞく)です。

尖頭器や石鏃は形や大きさも様々ですが、どれも細かな加工がなされ、シャープに仕上げられています。

弥生時代になると石鏃の大型化が見られます。これは石鏃が狩猟だけでなく、戦闘用の武器として使われるようになったからだと言われています。

古墳時代以降は石鏃に替わって鉄鏃(てつぞく)が主体になります。

戦国期になると弓矢に加えて、火縄銃(ひなわじゅう)が登場します。写真右下の玉は新城市石座神社(いわくらじんじゃ)遺跡から出土した鉛製の玉です。時代は特定できませんが、遺跡のある丘陵から東に500mほど下ると連吾川が流れており、付近で長篠・設楽原の戦いが行われたとされていることから、その時の火縄銃の玉と考えることができます。周辺では同じような鉛製の玉が何点か採取されていますが、遺跡から発掘調査で出土した例としては初めてのものとなります。

また、会場には参考資料として20世紀前半までにパプアニューギニアで実際に使用されていた弓矢も展示されるなど、さまざまな角度からヤジリが取り上げられています。

木葉形尖頭器 川向東貝津遺跡 縄文草創期 上段 有舌尖頭器 惣作・鐘場遺跡 縄文草創期

下段 石鏃 八王子遺跡 縄文時代

鉄族・骨鏃 松崎遺跡 古墳時代~古代 左2点 鉄鏃 清洲城下町遺跡 戦国時代

右2点 火縄銃の弾 石座神社遺跡 戦国時代

ぜひ会場でじっくり観察し、当時の人々の暮らしや社会に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

企画展は令和6年6月23日(日曜日)まで開催されています。ぜひご覧になってください。

詳しくはあいち朝日遺跡ミュージアムHPをご覧ください ← ここをクリック

博物館・資料館に行こう!~体感!しだみ古墳群ミュージアム~

調査研究課の城ヶ谷です。

山々では新緑が濃さを増し、つい外に出かけたくなる季節になりました。お出かけ先の一つとして当センターが出土品をお貸ししている博物館・資料館の企画展を紹介します。

それは名古屋市守山区体感!しだみ古墳群ミュージアム春の企画展『埴輪づくりの「わざ」』です。

体感!しだみ古墳群ミュージアムは県内でも有数の古墳群である志段味古墳群の一角にあるガイダンス施設です。志段味古墳群には国史跡の前方後円墳白鳥塚古墳を始め、4世紀から7世紀頃にかけての古墳33基が所在していますが、もとはその倍以上はあったと考えられています。

断夫山古墳埴輪出土埴輪

『埴輪づくりの「わざ」』展は埴輪に残された痕跡からどのように埴輪が作られたか、その「わざ」に迫るというものです。

当センターからは史跡断夫山古墳(だんぷさんこふん)出土埴輪をお貸ししています。お貸しした埴輪はすべて窖窯(あながま)で焼成されたものと思われますが、色調は灰色のものや橙色のものなどバラエティーがあります。表面をよく見てみると、板でなでて調整した跡である「ハケメ」の他に、「タタキメ」「あて具痕」と呼ばれる須恵器づくりに用いられた道具の痕跡が見られるものあります。埴輪はどのようにして作られたのでしょうか。ぜひ、実物をご覧になってください。

この企画展は令和6年6月16日(日曜日)まで、開かれています。

詳しくは同館のホームページをご覧ください。 ☞クリック 体感!しだみ古墳群ミュージアム

【令和 5 年度】

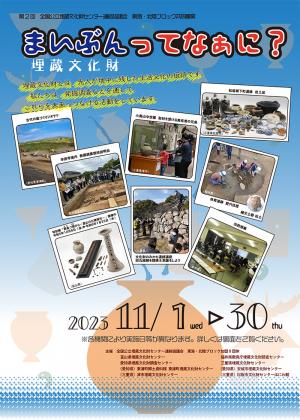

第2回全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会東海・北陸ブロック共同事業「埋蔵(まい)文化(ぶ)財(ん)ってなぁに?」開催

調査研究課の城ヶ谷です。

全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会は全国の地方公共団体が設置した埋蔵文化財センタ-等が加盟する組織で、埋蔵文化財の保護・公開・活用の充実や調査・研究水準の向上などを目的に設立されました。

東海・北陸ブロックでは各機関が実施する展覧会等のイベントを相互に紹介するブロック共同事業「埋蔵文化財(まいぶん)ってなぁに?」を実施しています。

各機関のところをクリックしていただき、イベントを確認して、近くにお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。

〔東海・北陸ブロックの加盟機関〕

富山県埋蔵文化財センター(富山市) [PDFファイル/2.79MB]

福井県埋蔵文化財調査センター(福井市) [PDFファイル/659KB]

愛知県埋蔵文化財調査センター(弥富市) [PDFファイル/1.73MB]

安城市埋蔵文化財センター(安城市) [PDFファイル/985KB]

東浦町埋蔵文化財センター(東浦町) [PDFファイル/1.05MB]

三重県埋蔵文化財センター(明和町) [PDFファイル/417KB]

津市埋蔵文化財センター(津市) [PDFファイル/1.24MB]

松阪市文化財センター(松阪市) [PDFファイル/1015KB]

瀬戸蔵ミュージアム「品野の窯業」展へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

5月15日(公財)瀬戸市文化振興財団令和5年度新出土品展「品野の窯業」へ出土品の貸出を行いました。

今回貸出したのは瀬戸市勘介窯跡(かんすけかまあと)始め6遺跡から出土した陶器96点です。

瀬戸市北東部に位置する品野地区では、鎌倉時代から現在まで長期にわたり窯業が行われています。生産の始 まりは13世紀(鎌倉時代)で「古瀬戸」と呼ばれる施釉陶器などが焼成されました。16世紀(戦国時代)には、窯体構造が半地下式の窖窯(あながま)から大窯(おおがま)と

まりは13世紀(鎌倉時代)で「古瀬戸」と呼ばれる施釉陶器などが焼成されました。16世紀(戦国時代)には、窯体構造が半地下式の窖窯(あながま)から大窯(おおがま)と 呼ばれる地上式の窯に変化し、天目茶碗を始め大量の製品が生産されました。16世紀後半(織豊期)には瀬戸窯における生産が一時途絶えましたが、江戸時代になると再び盛んに生産が行われるようになりました。

呼ばれる地上式の窯に変化し、天目茶碗を始め大量の製品が生産されました。16世紀後半(織豊期)には瀬戸窯における生産が一時途絶えましたが、江戸時代になると再び盛んに生産が行われるようになりました。

写真上は中洞窯跡(なかぼらかまあと)から出土した鎌倉時代の古瀬戸花瓶(けびょう)・合子(ごうす)・入子(いれこ)です。写真中は勘介窯跡から出土した戦国時代の狛犬(こまいぬ)2点です。どちらも吽(うん)形で、器高9.6cm、9.7cmと小 型品です。写真下は桑下城跡(くわしたじょうあと)から出土した戦国時代の水滴(すいてき)です。鉄釉が掛けられたもので、左が水鳥、右が猪の形態をしています。どんな人が使ったのでしょうか。

型品です。写真下は桑下城跡(くわしたじょうあと)から出土した戦国時代の水滴(すいてき)です。鉄釉が掛けられたもので、左が水鳥、右が猪の形態をしています。どんな人が使ったのでしょうか。

お貸しした出土品は8月20日(日曜日)まで、瀬戸市瀬戸蔵ミュージアムで展示されています。ぜひご覧になってください。

詳しくは瀬戸蔵ミュージアムHPをご覧ください。 ←ここをクリック

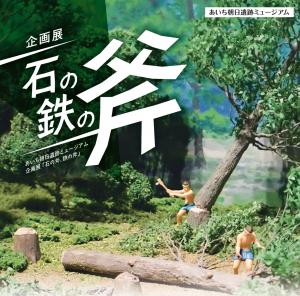

あいち朝日遺跡ミュージアム「石の斧、鉄の斧」展へ出土品の貸出を行いました

調査研究課の城ヶ谷です。

4月25日清須市あいち朝日遺跡ミュージアム「石の斧、鉄の斧」展へ出土品の貸出を行いました。

今回貸出したのは豊橋市麻生田大橋(あそうだおおばし)

遺跡、瀬戸市長谷口(はせぐち)遺跡など6遺跡から出土した鉄斧・石斧40点です。

遺跡、瀬戸市長谷口(はせぐち)遺跡など6遺跡から出土した鉄斧・石斧40点です。

人類の歴史を概観するとヨーロッパからアジアにかけて、概ね石器時代、青銅器時代、鉄器時代という順に道具の材料で時期が分けられます。しかし、日本では縄文時代(新石器時代)の後、弥生時代になって大陸から青銅器と鉄器がほぼ同時に伝わり、両者を併用することになります。青銅器は主に銅鏡や銅鐸、銅剣など宝器や儀式用の道具として使われ、鉄器は主に農耕具や武器など実用的な道具として使われました。

斧を初めとする利器は弥生時代になると徐々に石製から鉄製へと替わっていき、弥生時代後期には石器はほとんど姿を消してしまいます。鉄の斧は石の斧に比べて鋭利なことから、より早くより多くの木を切ることができ、社会の生産力が高まります。また、鉄素材は朝鮮半島から搬入されたとされていますが、鉄を加工するため、高温を用いる新しい技術の発達が促進されました。

石から鉄への転換は単に素材の変化だけに止まらず、人々の生活や社会も大きく変えていったと思われます。

石の斧(左:磨製石斧、右:打製石斧) 麻生田大橋遺跡 鉄の斧 長谷口遺跡

会場には20世紀の石斧(パフアニューギニアの民族資料)も展示されるなど、さまざまな角度から斧が取り上げられています。

展覧会は令和5年6月25日(日曜日)まで開催されています。ぜひご覧になってください。

詳しくはあいち朝日遺跡ミュージアムHPをご覧ください ← ここをクリック

春の特別公開2023を開催します

調査研究課の城ヶ谷です。

当センターは昨年6月から大規模改修工事のため今年3月末まで閉館しておりましたが、ようやく工事が終了しました。館内は大きくは変わっていませんが、トイレや照明などが新しくなりました。

4月10日から21日までリニューアルオープンを兼ねて「春の特別公開2023」を開催します(土、日は閉館)。テーマは「収蔵庫に眠る逸品たち3」で、当センターが所蔵する県内各地の遺跡から出土した1万箱を超える出土遺物のなかから代表的なものを選んで公開します。今回は次の4点を展示します。入館は無料です。 ぜひ、ご覧になってください。

【 収蔵庫に眠る逸品たち3 】

1 土師器絵画文壺 寄島遺跡(安城市) 2 縄文土器鉢 笹平遺跡(設楽町)

1は古墳時代初頭の土師器壺です。体部は球形で、肩の部分に直線と曲線で構成される線刻画が描かれています。さて、この線刻画はいったい何を表しているのでしょうか。ぜひ実物をご覧ください。

2は縄文後期初頭の磨消縄文土器(すりけしじょうもんどき)と呼ばれる土器です。磨消縄文とは沈線で囲まれた縄文部と無文部を交互にくり返すことによって文様効果を高める装飾技法で、縄文後期前半に九州から関東にかけて広く見られるものです。

4 志野向付 清洲城下町遺跡(清須市)

3は平安時代前半の猿投窯産灰釉陶器手付瓶です。器高約22cmと手付瓶のなかでは大型品で、口縁部の一部を欠いていますがほぼ完形品です。口縁部から体部上半にかけて刷毛(はけ)により灰釉が施釉されています。

3 灰釉陶器手付瓶 塔の越遺跡(稲沢市) 4は安土桃山時代から江戸初期にかけての志野向付(しのむこうづけ)です。体部には擂座(るいざ)と呼ばれる突起が貼り付けられ、鉄絵を描いた上に長石釉(ちょうせきゆう)が厚く施されています。底部には円柱状の脚が4ヶ所に付さています。茶陶の優品がたくさん作られた時期の美濃窯の製品と考えられます。

また、(公益財団法人)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センターによる春の埋蔵文化財展「やとみ新発見展゛2023」も同時開催しています(入場無料)。 名城公園遺跡を始め、昨年度、埋文センターが県内各地で発掘調査した遺跡について、最新の成果が展示されます。あわせてご覧ください。