魚は健康に良いし、美味しいけれども調理ができない、臭いが気になる…。そんな声に応えて「はじめてのおさかな体験」では下処理・調理法、いまさら人には聞けない魚のきれいな食べ方などをわかりやすく紹介します!

▶チャレンジしよう!おさかな体験!

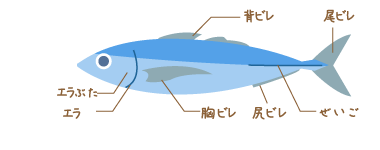

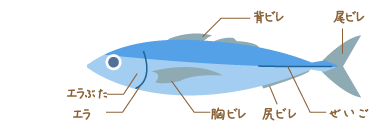

•部位と名称

![]() ウロコを落とす

ウロコを落とす

包丁の刃を魚に立てて当てて、尾ビレ側から頭に向かってこするように取る。柔らかい魚は包丁の背を使って当てましょう。おなかの下のウロコも忘れずに。専用のウロコ取りがあると便利!

※アジのゼイゴ(尾ビレ横の固い骨)は尾の方から薄くそぎ取る。

![]() エラを取る

エラを取る

エラぶたを持ちあげ、包丁の刃先を突っ込み、エラの付け根を切り取る。反対側も切ったら引っかけてエラを取り出す。

![]() 内蔵を出す

内蔵を出す

肛門から刃先を入れてまっすぐに腹を切り、内臓を取り出す。

![]() 水洗い

水洗い

中骨のすぐ隣にある血合い(赤い部分)に包丁の先で切り込みを入れる。流水でウロコ、血、血合いをきれいに取り除き、キッチンペーパーなどで水気をふきとる。

▶チャレンジしよう!おさかな体験!

•三枚におろす

※どうしてもできない!という人は、魚売り場でお願いすると二枚、三枚におろしてくれるところが多いです。

![]() 頭を落とす

頭を落とす

すぐに調理するなら、下処理の段階で頭を落としてOK!

胸ビレの付け根付近に包丁を当てて頭を落とす。腹ビレも切り取る。

![]() 腹側の身を切る

腹側の身を切る

頭があった側を右側にし、肛門に包丁を当てて、尻ビレに沿わせるようにして腹側の身を中骨ギリギリまで切る。

![]() 背側の身を切る

背側の身を切る

腹側が切れたら回転させて背ビレに沿わせるように包丁を当てて、中骨の上を滑らせるように中骨ギリギリまで切る。

![]() 中骨に付いた身を切り取る

中骨に付いた身を切り取る

尾ビレ近くを包丁で切って身を持ちあげ、尾ビレ側から頭側に向かって中骨についた身を切り取る。(ここまでが二枚おろし!)

切り取れたら裏返して反対側も同様にして切り取る。

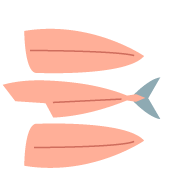

![]() 完成!

完成!

▶チャレンジしよう!おさかな体験!

【焼魚の基本とコツ(グリルの場合)】

![]() 塩をふる

塩をふる

魚の30cm位上の高さから塩をふる。塩をふってからしばらく置く。

<塩加減>魚の重さの約2%位。

<化粧塩>焼き魚の場合、焦げやすいヒレの部分を余分な熱から守るために、ヒレにたっぷりと塩をつけ、直接火があたらないようにします。

※魚の表面に平均に塩をふると、皮目にきれいな焦げ目がつきます。高い所からふるのは一ヶ所に塩が落ちるのを防ぐため。塩をふり、しばらく置くと塩味が適度にしみて、身の甘みが引き立ちます。

![]() 魚を焼く

魚を焼く

一般的に魚は頭側を左に盛りつけるので、裏から焼く。美味しそうな焦げ目がつけば焼き上がり。

![]() 盛りつけ

盛りつけ

頭が左になるように盛り付ける。

※塩焼は強火の遠火と言われます。照焼や味噌漬焼は焦げやすいので少し火加減を落とすとよいでしょう。また、フライパンで焼いたりする場合もあります。

![]()

【煮魚の基本とコツ】

![]() 煮汁を煮立てる

煮汁を煮立てる

鍋に魚がひたひたにかぶるぐらいの煮汁を入れ、煮立てる。

煮汁の基本比率は、醤油:1、みりん:1、酒:4、水:1です。

![]() 魚を煮る

魚を煮る

煮立った煮汁に魚が重ならないように入れて煮る。

煮汁が煮詰まってきたら魚に煮汁を回しかけて落としぶたをする。身に火が通れば完成!

※落としぶたがない場合は、アルミホイルに穴をあけたものや、

キッチンペーパーなどでもOK!

<ショウガ>煮汁にショウガをひとかけ入れると魚の臭みが気になりません。

<酒>臭みを取り除くだけでなく、身をふっくらとさせる効果があります。

<梅干し>酸味が骨まで柔らかくする効果があります。

▶チャレンジしよう!おさかな体験!

冷めると食べにくいので、

できるだけ温かいうちに食べましょう!

![]() 箸で背中側と腹側に身を分ける

箸で背中側と腹側に身を分ける

体の表面の側線に沿って、頭側から尾ビレまで箸を入れる。

![]() まず背中側を食べよう!

まず背中側を食べよう!

頭のすぐ後ろから、尾ビレまで、まず背中側の身から食べ進める。

![]() 箸を上手に使って腹側を食べる

箸を上手に使って腹側を食べる

腹側の身も同様に、頭の方から尾ビレに向かって食べる。内臓や、腹骨や胸ビレが気になる人は、箸で骨を取り除いてから食べよう。

| ポイント1 | 口に運ぶ前に骨を取ること。 |

|---|---|

| ポイント2 | 口に入った骨は手ではなく箸で取りだす。 |

| ポイント3 | 骨はお皿の端にまとめる! |

![]() 中骨を取る

中骨を取る

表側を食べたら、頭側の中骨の下に箸を入れて、尾ビレ側にスライドさせて中骨を取り外す。

| ポイント1 | 骨は皿の奥へ置こう。 |

|---|---|

| ポイント2 | 反対側を食べるのに魚をひっくり返すのはNG! |

![]() 背ビレと付け根の骨を取る

背ビレと付け根の骨を取る

背ビレの根元に箸を入れ、背ビレと付け根の骨をまとめて取り除き、皿の奥へ。

| ポイント1 | 食べ慣れたら、背ビレの付け根の身もきれいに食べて。脂もあって美味! |

|---|

![]() 尾ビレを取る

尾ビレを取る

尾ビレの根元に箸を入れて、尾ビレと根元の骨を取る。

![]() 箸で背中側と腹側に身を分ける

箸で背中側と腹側に身を分ける

腹ビレ、腹骨があれば取り除いて、背中側と腹側に身を分けて食べる。

| ポイント1 | 腹側の身の下には反対側の胸ビレが残っているので、一気に口に入れないこと! |

|---|

![]() 骨を皿の中央に集めたら、パーフェクト!

骨を皿の中央に集めたら、パーフェクト!

食べ終わったら骨はお皿の中央へ集める。

| ポイント1 | 塩焼きだけでなく煮魚も同様にしてきれいに食べられる。 |

|---|---|

| ポイント2 | 鯛など頭の大きな魚は頬肉や唇、目玉の周りも美味しい! |

▶チャレンジしよう!おさかな体験!

ポイントは、キッチンは汚れる前に汚さない!

汚れなければ臭わない!

そんな工夫をご紹介します。

![]() ウロコは飛ばさない!

ウロコは飛ばさない!

魚のウロコを落とすとき、気になるのは「ウロコの飛び散り」。

そこで

◎ビニール袋の中で頭を押さえて取る。(ちょっと窮屈)

◎タライやボールの中に水を張り、その中で取る。(3%位の塩水がベター)

◎便利な「ウロコ落とし」を使う。(飛び散りにくいものもあるそう)

![]() まな板やシンクを汚さない!

まな板やシンクを汚さない!

古新聞紙、チラシの上で作業すれば、布巾も不要。血や内臓なども丸めてポイッ!

![]() 魚は新鮮なものを使おう!

魚は新鮮なものを使おう!

鮮度の良い魚はあまり臭いません。鮮度が悪くなると臭うので、新鮮なものを手に入れよう。

![]() 可燃ごみの前の日に調理する!

可燃ごみの前の日に調理する!

可燃ごみの前の日であれば翌日には処分できます。「可燃ごみの前日はおさかなの日」と、習慣づけてみてはいかが?

![]() ごみを冷凍!

ごみを冷凍!

臭いはほぼ防げます。

![]() キッチン用品に熱湯をかける

キッチン用品に熱湯をかける

熱湯をかけると臭いが軽減します。キッチン用のスプレー洗剤も有効!

▶チャレンジしよう!おさかな体験!