○愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用

令和5年10月26日

務警発甲第170号

この度、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用を制定し、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(平成6年務警発甲第36号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用

第1 適用範囲等

1 規程の適用範囲(規程第1条)

愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(以下「規程」という。)は、愛知県警察に勤務する警察官及び警察官以外の職員(非常勤職員を除く。)に適用するものである。

2 地方警務官の特例

地方警務官の勤務時間及び休憩時間については、地方警務官の勤務時間、休暇等についての委任に関する訓令(平成6年警察庁訓令第14号)の規定に基づき規程を適用し、勤務管理、休暇等については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)、警察庁職員の服務に関する訓令(昭和34年警察庁訓令第4号)その他国の定めによるものとする。

3 定義(規程第2条)

(1) 規程第2条に掲げる表における室長、隊長、所長及び場長は、愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に掲げる職をいう。

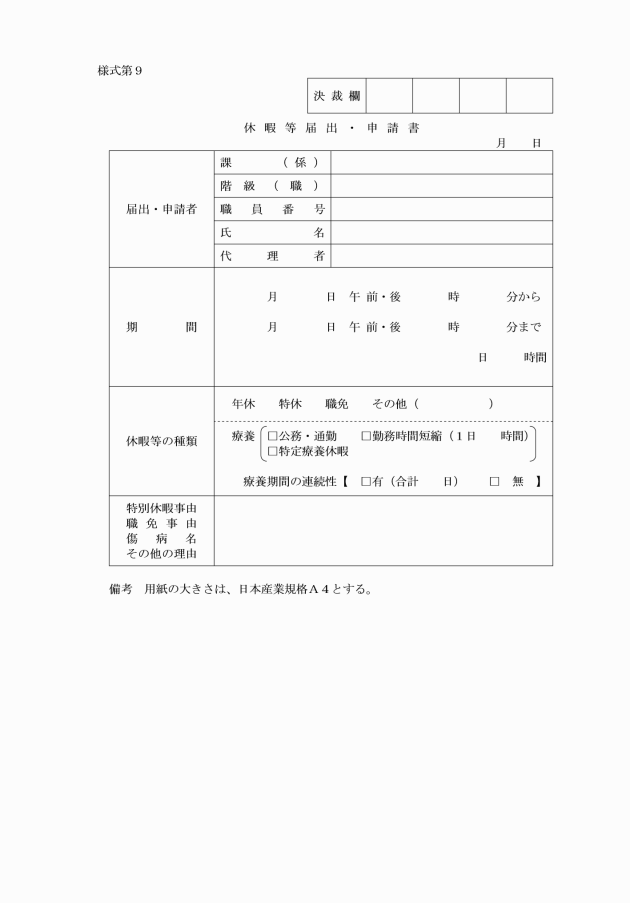

(2) この通達の様式中「課(係)」は、愛知県警察の組織に関する規程(平成9年愛知県警察本部訓令第4号)に定める所属の内部組織をいう。

第2 勤務時間等関係

1 特別勤務者の区分等(規程第4条)

(1) 特別勤務者は特別勤務者一覧表(別表第1)に定めるとおりとし、特別勤務者、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員は通常勤務者とする。

(2) 所属長は、特に必要があると認める場合は、職員の勤務制(通常勤務者、毎日勤務者及び三交替勤務者の勤務の区分をいう。以下同じ。)を変更することができる。ただし、変更の期間が4週間以上継続するとき(療養休暇、休職、入校等に伴う場合を除く。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由。以下同じ。)を受けなければならない。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間等の割り振りは、配置先の職員の勤務区分(通常勤務者の場合を除く。)に準じた割振単位期間ごとに、警務部長が別に定める様式により行うこと。

(4) 三交替勤務者の当務日及び日勤日の基準は、12週間につき27当務日及び6日勤日を割り振ること。

(5) 所属長は、特別勤務者の基本勤務例を選定する場合は、次によるものとする。

ア 毎日勤務者

イ 三交替勤務者

(ア) 当務日の基本勤務例は、本部長の承認を得て規程別表の2の三交替勤務者の当務日の基本勤務例の中から選定すること。

(イ) (ア)による当務日の基本勤務例の選定は、警察本部の所属にあっては係ごとに、警察署にあっては課又は係ごとに同一の基本勤務例とすること。ただし、職務の都合上これにより難いときは、本部長の承認を受けること。

(ウ) 当務日の基本勤務例を変更するときは、本部長の承認を得て行うこと。ただし、割振単位期間の途中では行わないこと。

(エ) 日勤日の基本勤務例は、勤務員ごと及び勤務日ごとに規程別表の2の三交替勤務者の中から選定すること。

(6) 所属長は、定年前再任用短時間勤務職員の基本勤務例を選定するときは、配置先の職員の勤務区分に準じて、規程別表の基本勤務例の中から一つの基本勤務例を選定すること。

(7) 休息時間は、職務の都合により与えることができないときであっても、繰り越さないこと。

(8) 所属長は、通常勤務者が規程第6条の2第1項に規定する休憩時間に、窓口として来庁者の対応、電話交換等の業務に対応しなければならないときは、午前11時から午後2時までの間に限り、休憩時間の割り振りを別に定めること。

(9) 規程第6条の2第5項に規定する本部長の承認を受ける事項は、基本勤務例の変更、追加等である。

(10) 所属長は、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保するよう努めなければならない。勤務間インターバルは11時間とする。

3 勤務時間等の割振変更及び週休日の振替(規程第7条)

(1) 勤務時間等の割振変更及び週休日の振替は、勤務時間の延長など勤務時間等の時間そのものの変更ではなく、あらかじめ割り振られた勤務時間等及び週休日によって職員を運用したのでは、各種警察事象に即応した活動の推進に支障があると認められるときに、これを臨時に変更するものである。

(2) 勤務時間等の割振変更は、次により行うものとする。

ア 変更の命令は、変更する日の前日までに当該命令を受ける職員に対して行うこと。ただし、緊急やむを得ず前日までに当該命令を行うことができないときは、勤務の必要性が生じ次第、勤務の時間帯に応じた基本勤務例の区分の割り振り又は勤務時間の変更の命令を行い、適切な勤務管理に努めなければならない。

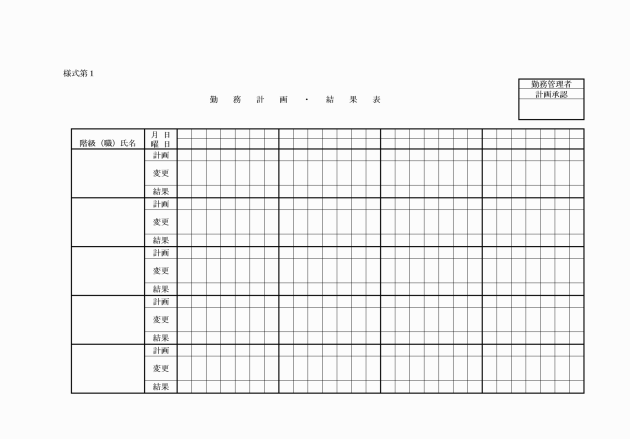

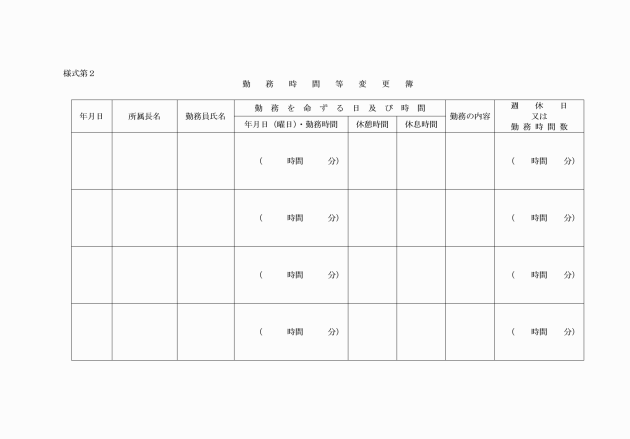

イ 通常勤務者については、システムにより行い、勤務時間等変更簿(様式第2)を作成すること。

ウ 特別勤務者については、システムにより行い、勤務計画・結果表及び勤務時間等変更簿を作成すること。

エ 育児短時間勤務職員等については、原則として変更しないこと。ただし、変更するときは警務部長が別に定める様式により行うこと。

オ 定年前再任用短時間勤務職員については、配置先の職員の勤務区分に準じて、警務部長が別に定める様式により行うこと。

(3) 週休日の振替は、次により行うものとする。

ア 振替は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うこと。

イ 振替の命令は、振り替える日の前日までに当該命令を受ける職員に対して行うこと。ただし、(2)のアのただし書により勤務時間等の割振変更を行うときは、その際に振替の命令を併せて行うこと。

ウ 通常勤務者については、システムにより行い、勤務時間等変更簿を作成すること。

エ 特別勤務者については、システムにより行い、勤務計画・結果表及び勤務時間等変更簿を作成すること。

オ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員については、配置先の職員の勤務区分に準じて、警務部長が別に定める様式により行うこと。

(4) 勤務時間等の割振変更及び週休日の振替を行った場合において、その勤務実態が4週間以上にわたり勤務制が変更したことと同様となるときは、本部長の承認を得ること。

4 4時間の勤務時間の割振変更

(1) 週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務条例」という。)第3条第4項の規定により4時間の勤務時間の割振変更を行うことができる。ただし、4時間の勤務時間の割振変更は、週休日の日数を減少させることとなるので、他に方法がないときにのみ行うこと。

(2) 4時間の勤務時間の割振変更は、次により行うものとする。

ア 4時間の勤務時間の割振変更は、勤務時間等変更簿により勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うこと。

イ 4時間の勤務時間を変更する場合で、他の勤務日に4時間の勤務時間を割り振ることをやめるときの当該4時間は、正規の勤務時間の始めから連続する時間又は終わりまで連続する時間とすること。

ウ 変更の命令は、振り替える日の前日までに当該命令を受ける職員に対して行うこと。

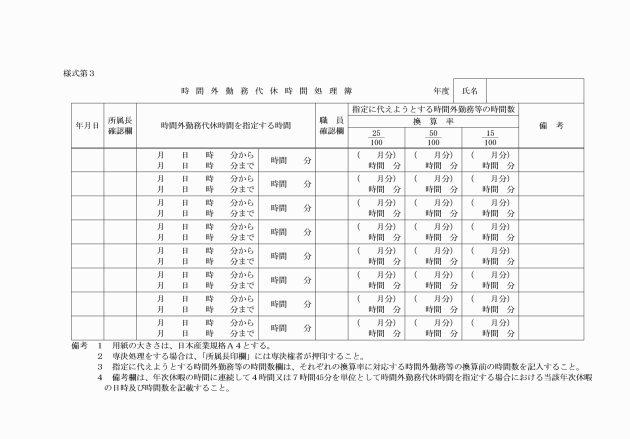

5 時間外勤務代休時間(規程第8条の2)

(1) 指定することができる期間

時間外勤務代休時間を指定することができる期間は、60時間を超えて勤務した全時間(以下「60時間超過時間」という。)に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とすること。

(2) 指定に代えることができる時間数

所属長は、時間外勤務代休時間を指定するときは、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における60時間超過時間について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間数の時間を指定すること。

(ア) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)における勤務に係る時間((ウ)に掲げる時間を除く。)

当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(イ) 週休日及び休日における勤務に係る時間

当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(ウ) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間

当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(エ) 週休日の振替により、振替前の1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間

当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(3) 指定することができる単位

(2)の場合において、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定するときは、当該年次休暇の時間数及び当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として指定すること。

(4) 指定することができる時間帯

所属長は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は、勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間(規程第10条第2項の規定により勤務させないこととした時間を除く。)について行わなければならない。ただし、所属長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、この限りではない。

(5) 職員が時間外勤務時間代休時間の指定を希望しないときの措置

所属長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出たときには、時間外勤務代休時間を指定しないこと。

(6) 留意事項

所属長は、規程第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、(5)の場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めること。

(7) 指定方法等

所属長は、時間外勤務代休時間を指定するときは、時間外勤務代休時間処理簿(様式第3)により、60時間超過月の末日の直後の給与の支給日までに行わなければならない。

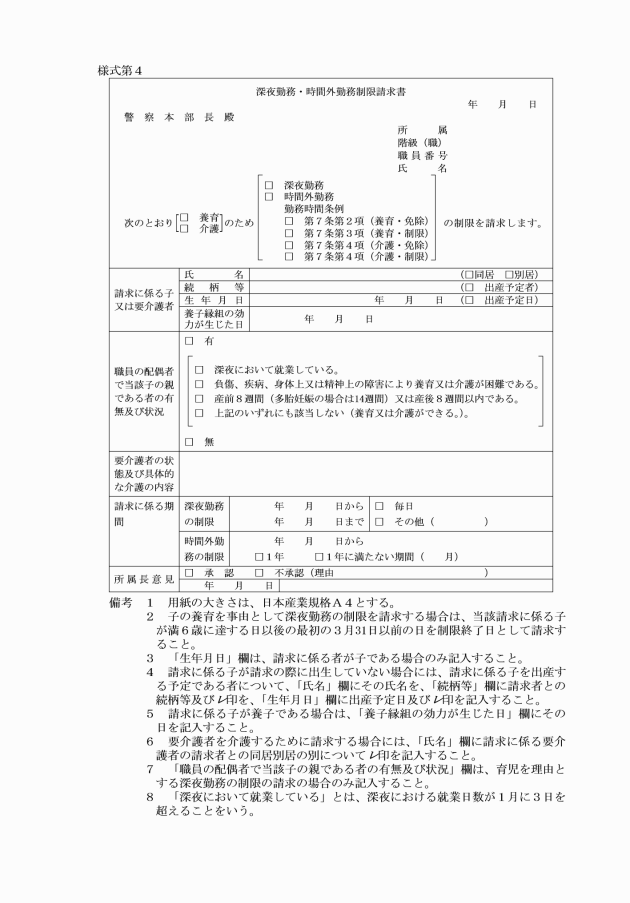

6 深夜勤務の制限(規程第8条の3)

(1) 深夜勤務の制限

所属長は、次に掲げる職員がそれぞれに規定する理由のために深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求した場合は、公務の正常な運営を妨げるときを除き、深夜勤務をさせてはならない。

(ア) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。) 当該子の養育

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情には、愛知県ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(5人推第187号)第2条第1号に規定するパートナーシップの関係(他の地方公共団体における類似の制度による関係で、これに相当するものを含む。)を含む。以下同じ。

a 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月において3日以下の者を含む。)であること。

b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0。以下「勤務規則」という。)第2条の8第1項第2号を除く。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

c 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(イ) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する必要がある職員 当該要介護者の介護

a 配偶者

b 父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

c 職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者又は配偶者の子

(2) 請求手続等

ア 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4)により深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うこと。

イ 所属長は、職員からアの請求があった場合は、請求に係る時期における当該職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して客観的に判断し、公務の正常な運営を妨げる場合に該当しないと認めるときは、これを承認すること。

ウ 育児を理由とするアの請求は、当該子が出生する前においてもすることができる。ただし、子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を届け出なければならない。

(3) 深夜勤務制限の終了

ア 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、(2)のアの請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求があったものとみなす。

(ア) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(イ) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(ウ) 当該請求に係る要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(エ) 当該請求に係る特別養子縁組の成立の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(オ) 育児を理由とする制限の場合においては、当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことになった場合

なお、「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない場合が見込まれることをいう。

(カ) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において、常態として当該子を養育することができるものとして、(1)の(ア)のaからcまでに定める者に該当することとなった場合

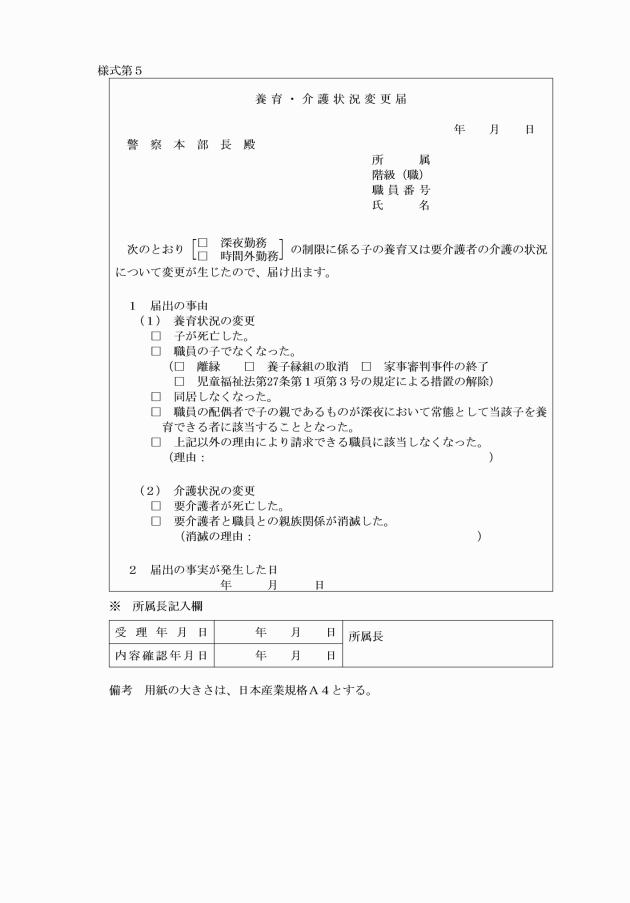

イ 職員は、深夜勤務制限の請求後、深夜勤務制限終了日までの間において、アに掲げる事由が生じたときは、養育・介護状況変更届(様式第5)により遅滞なくその旨を所属長に届け出なければならない。

(4) 報告

所属長は、深夜勤務制限の請求及び変更の届出を受理したときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書又は養育・介護状況変更届の写しを送付することにより、本部長に報告すること。

7 時間外勤務の制限(規程第8条の3)

(1) 時間外勤務の制限

ア 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために勤務条例第7条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求した場合は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。イ及びウにおいて同じ。)をさせてはならない。

イ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために勤務条例第7条第3項に規定する時間外勤務の制限を請求した場合は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き、1月について24時間を、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。

ウ 所属長は、要介護者を介護する必要がある職員が、当該要介護者を介護するために、勤務条例7条第4項において準用する同条第2項の規定による請求(以下「時間外勤務免除の請求」という。)又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)をした場合は、次のとおりとする。

(ア) 時間外勤務免除の請求があった場合にあっては、公務の正常な運営を妨げると認めるときを除き、時間外勤務をさせてはならない。

(イ) 時間外勤務制限の請求があった場合にあっては、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であると認めるときを除き、1月について24時間を、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。

(2) 請求手続等

ア 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、(1)の規定による時間外勤務の制限のいずれかを選択して請求すること。

イ 所属長は、時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせるときは、時間外勤務の制限が育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、恒常的に時間外勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して時間外勤務をさせることなどがないように留意しなければならない。

ウ 育児を理由とするアの請求は、当該子が出生する前においてもすることができる。ただし、子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を届け出なければならない。

エ 所属長は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

オ 所属長は、エの規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは、変更した当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

(3) 時間外勤務制限の終了

ア 時間外勤務制限開始日以後、時間外勤務制限期間とされた期間が終了する日の前日までに、6の(3)のアに掲げるいずれかの事由((カ)を除く。)が生じたときは、(2)のアの請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間が終了する日とする請求があったものとみなす。

イ 職員は、時間外勤務制限の請求後、時間外勤務制限期間が終了する日までの間において、6の(3)のアに掲げるいずれかの事由((カ)を除く。)が生じたときは、養育・介護状況変更届により遅滞なくその旨を所属長に届け出なければならない。

(4) 報告

所属長は、時間外勤務制限の請求及び変更の届出を受理したときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書又は養育・介護状況変更届の写しを本部長に送付(警務課長経由。以下同じ)することにより報告すること。

8 時差勤務(規程第8条の4)

(1) 時差勤務

時差勤務は、地方警務官、所属長並びに愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員及び臨時補助職員を除く職員を対象とし、申請できる事由は次に掲げるものとする。ただし、次の事由以外で申請するときは、その必要性について所属長が警務課長と別途協議すること。

(ア) 仕事と家庭生活の両立支援に係る事由

a 子の養育

b 負傷、疾病又は老齢により、日常生活に支障がある親族の介護

c 妊娠による身体への負担を軽減するための通勤の緩和

d 不妊治療のための通院

(イ) 職員本人の疾病、負傷等に係る事由

a 疾病、負傷、障害及び後遺症(以下「疾病等」という。)の治療のための通院(疾病等が治った後(症状が固定し、又は精神疾患等で寛解と診断された場合を含む。)の機能回復訓練(リハビリ)を含む。)

b 疾病等による心身への負担を軽減するための通勤の緩和

(ウ) 業務上、継続的に必要と判断される事由

(2) 勤務時間等の割り振り

所属長の承認を得て時差勤務を行う職員(以下「時差勤務者」という。)の勤務時間等の割り振りは、次表の各勤務区分に従い、所属長が別に定める。

勤務区分 | 勤務時間(休憩時間を除く。) | 休憩時間 |

早出1 | 午前7時30分~午後4時15分 | 1時間 |

早出2 | 午前7時45分~午後4時30分 | 1時間 |

早出3 | 午前8時~午後4時45分 | 1時間 |

早出4 | 午前8時15分~午後5時 | 1時間 |

早出5 | 午前8時30分~午後5時15分 | 1時間 |

早出6 | 午前7時~午後3時45分 | 1時間 |

遅出1 | 午前9時~午後5時45分 | 1時間 |

遅出2 | 午前9時15分~午後6時 | 1時間 |

遅出3 | 午前9時30分~午後6時15分 | 1時間 |

遅出4 | 午前9時45分~午後6時30分 | 1時間 |

遅出5 | 午前10時~午後6時45分 | 1時間 |

(3) 時差勤務の除外日

当直勤務日及び宿直勤務の翌日は、時差勤務の除外日とする。

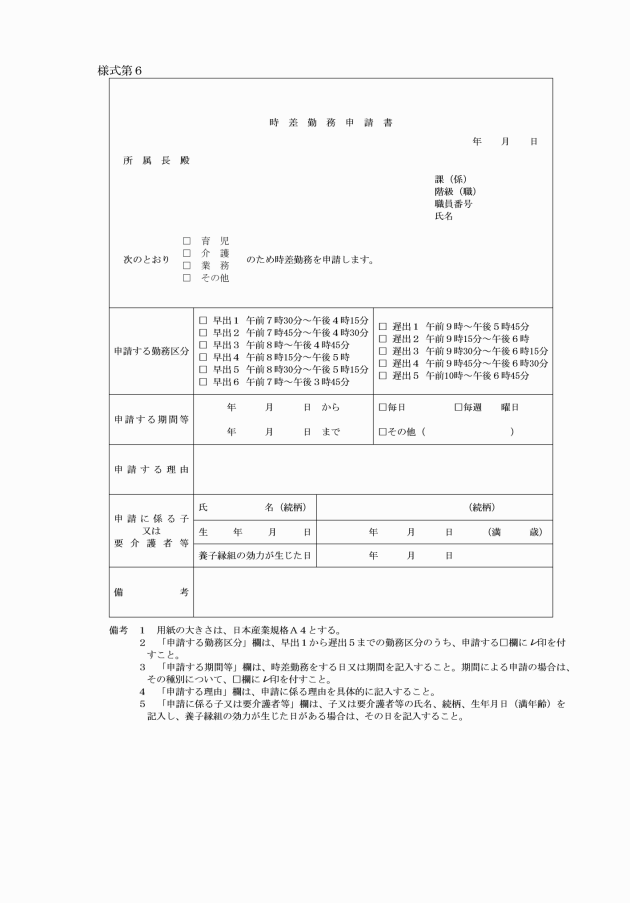

(4) 申請手続等

ア 職員は、時差勤務申請書(様式第6)により時差勤務をする特定の日又は期間を明らかにし、原則として時差勤務をする日の1月前までに所属長に申請しなければならない。ただし、人事異動、事故による負傷その他の不測の事態による事由によりこれにより難いと認められるときは、申請が可能となった時点で速やかに行うこと。

イ 期間による申請の場合、申請に係る時期と同一の年度の末日まで一括して申請することができる。ただし、時差勤務の申請をする一の期間の初日(以下「時差勤務開始日」という。)が3月のときは、翌年度末まで一括して申請することができる。

ウ 所属長は、職員からイの申請があった場合は、申請に係る時期における当該職員の業務の内容、業務量、他の職員の勤務状況等を総合して客観的に判断し、公務の正常な運営を妨げないと認めるときは、これを承認すること。

エ 所属長は、時差勤務の承認の可否を速やかに当該職員に対し、通知しなければならない。

オ 所属長は、時差勤務によって公務の正常な運営を妨げる日があると判明したときは、当該日の前日までに時差勤務者に対しその旨を通知しなければならない。

(5) 時差勤務の終了

イ 所属長は、時差勤務取消事由以外の事由により時差勤務者から時差勤務の取消しの申し出があった場合又は公務の正常な運営を妨げる日が長期にわたる場合は、時差勤務の承認を取り消すことができる。

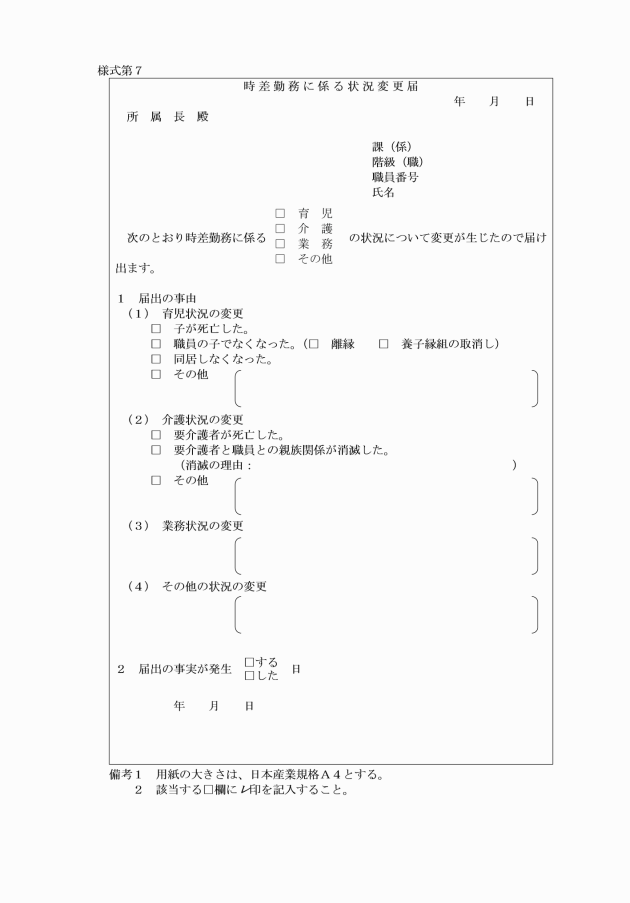

ウ 時差勤務者は、ア又はイの事由が生じたときは、時差勤務に係る状況変更届(様式第7)により、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

エ 時差勤務者が、他の所属へ異動するときは、当該時差勤務の承認は異動日をもって失効する。

(6) 報告

所属長は、時差勤務申請書又は時差勤務に係る状況変更届を受理したときは、その写しを警務課長に送付(総合企画室経由。以下同じ。)すること。

9 当直勤務(規程第9条)

当直勤務の時間は、次のとおりとする。

ア 宿直勤務

(ア) 翌日が勤務日の場合

a 通常勤務者にあっては、午後5時30分から翌日の午前8時45分までの間とする。

b 警察署の毎日勤務者のうち、勤務日に宿直勤務を命ぜられたときは、午後9時から翌日の午前7時までの間とする。ただし、午後5時30分から午後9時まで、及び午前7時から午前8時45分までの勤務時間は、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)に規定する総合業務に準じた業務を行うこと。

c 警察署の毎日勤務者のうち、勤務日以外の日に宿直勤務のみを命ぜられたときは、午後5時30分から翌日の午前6時までの間とする。ただし、午前6時から午前8時45分までの勤務時間は、処務規程に規定する総合業務に準じた業務を行うこと。

d 警察本部の毎日勤務者にあっては、午後5時30分から翌日の午前6時までの間とする。ただし、午前6時から午前8時45分までの勤務時間は、処務規程に規定する当直勤務に準じた業務を行うこと。

(イ) 翌日が休日又は週休日の場合

午後5時30分から翌日の午前8時45分までの間とする。

イ 日直勤務

午前8時45分から午後5時30分までの間とする。

10 休日(規程第10条)

(1) 休日と週休日が重なった場合の取扱い

ア 国民の祝日の取扱い

(ア) 通常勤務者については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日に週休日が当たるときは、勤務条例第8条第3項の定めるところにより、週休日として取り扱うこと。

(イ) 特別勤務者については、法第3条に規定する休日が土曜日であるときはその日に週休日を割り振り、他の曜日であるときは週休日を割り振らないものとする。ただし、当該土曜日に勤務を命ずるとき及び当該土曜日にわたる7時間45分の勤務を命ずるときは、週休日の割振変更をすること。

(ウ) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員については、配置先の職員の勤務制に準じて取り扱うこと。

イ 年末年始の休日の取扱い

(ア) 通常勤務者については、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項第3号に定める日(以下「年末年始休日」という。)に週休日が当たる場合は、勤務条例第8条第3項の定めるところにより週休日として取り扱うこと。

(イ) 特別勤務者について年末年始休日に週休日を割り振るときは、勤務条例第8条第3項の定めるところにより週休日として取り扱うこと。

(ウ) 特別勤務者について年末年始休日の期間中に勤務を割り振るときは、できる限り当該期間中の日曜日及び土曜日の日数と同数の週休日を当該期間中に割り振ること。

(エ) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員については、配置先の職員の勤務制に準じて取り扱うこと。

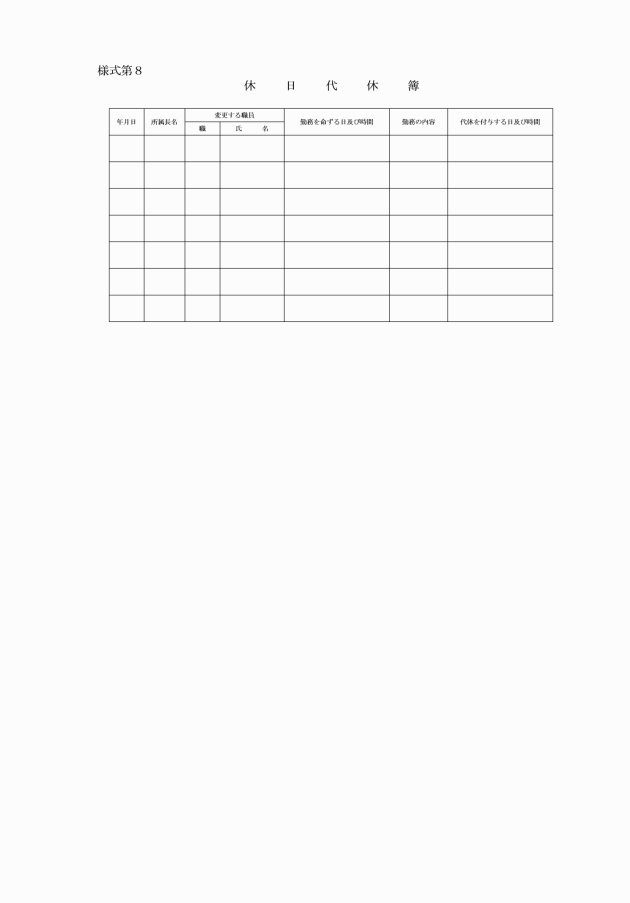

(2) 休日の代休

ア 休日の代休を付与するときは、勤務することを命じた日を起算日とする4月前の日から当該勤務することを命じた日を起算日とする4月後の日までの間に付与すること。

イ 所属長は、職員に休日の代休を付与する場合には、システムにより休日代休簿(様式第8)を作成し、その経緯を明らかにすること。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員については、警務部長が別に定める様式により作成すること。

第3 休暇関係

1 年次休暇(規程第12条)

(1) 付与日数

ア 年次休暇の日数は、イからエまでの場合を除き1年度につき20日とする。

イ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(勤務規則第4条第1項に規定する不斉一型短時間勤務職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、155時間に勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回るときには、同条の規定により付与すべきものとされる日数とする。

ウ 年度の中途において新たに職員となった者のその年度における年次休暇の日数は、新たに職員となった者の年次休暇日数(別表第2)のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、年度の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる者のその年度における年次休暇の日数は、イの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(ア) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員の年次休暇の日数(別表第3)に定める日数とする。

(イ) 不斉一型短時間勤務職員にあっては、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の日数(別表第4)に定める日数(その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされる日数)とする。

エ 人事交流の場合又は職務に復帰した場合等に付与する年次休暇日数の求め方は、次のいずれかの計算式による。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の場合は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。

なお、「人事交流の場合」とは、警察庁、中部管区警察局等の職員であった者が人事交流によって引き続き本県警察の職員となったとき又は県若しくは他の都道府県の公共団体等の職員であった者が公務員としての身分を継続したまま引き続き本県警察の職員として採用されたときをいい、「職務に復帰した場合等」とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員で職務に復帰したとき(その年度の前年度の末日において条例職員であった場合に限る。)及び同法第10条第1項の規定により退職した職員で再び採用されたときをいう。

(ア) その年度の前年度の末日において国若しくは他の地方公共団体の職員又は勤務条例第1条に規定する職員(以下「条例職員」という。)の計算式

a 年次休暇の日数が年度により定められている国、公社等からの場合

付与する年次休暇日数=その年度に新規に与えられる年次休暇の日数+前年度からの繰越日数-使用日数

計算式中の「前年度からの繰越日数」は、次の(a)によって算出した日数又は(b)のいずれか少ない方であり、「使用日数」は、その年度の4月1日から新たに職員となり、職務に復帰し、又は再び採用された日の前日までの間に国、公社等において使用した年次休暇の日数である。

(a) 勤務していた国、公社等の基準による前年度3月末現在の年次休暇使用残日数

(b) 20日

b 年次休暇の日数が暦年により定められている国、公社等からの場合

付与する年次休暇日数=25日(1月1日から3月31日までの期間に職員となったものにあっては20日)+前年からの繰越日数-使用日数

計算式中の「前年からの繰越日数」は、次の(a)によって算出した日数又は(b)のいずれか少ない方であり、「使用日数」は、その年の1月1日から新たに職員となり、職務に復帰し、又は再び採用された日の前日までの間に国、公社等において使用した年次休暇の日数である。

(a) 勤務していた国、公社等の基準による前年12月末現在の年次休暇使用残日数

(b) 20日

(イ) (ア)以外の職員の計算式

付与する年次休暇日数=その年度に新規に与えられる年次休暇の日数-使用日数

計算式中の「使用日数」は、新たに職員となり、職務に復帰し、又は再び採用された日の前日までの間に国、公社等において使用した年次休暇の日数である。

(ウ) 人事交流の場合の特例

人事交流の場合は、身分上新たな本県警察の職員への採用であることから、付与する年次休暇日数について、次のとおり取り扱うこと。

(a) (ア)のa及び(イ)の計算式により得た付与する年次休暇日数が新たに職員となった者の年次休暇日数に定める日数より少ないときは、同表に定める新たに職員となった月に応じた日数をその年度に付与する年次休暇日数とする。

(b) (ア)のbの計算式により得た付与する年次休暇日数が新たに職員となった者の年次休暇日数に定める日数より少ないときは、同表に定める新たに職員となった月に応じた日数をその年度に付与する年次休暇とし、その日数が40日を超えるときは40日とする。

(2) 取得単位

ア 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職員から請求があった場合は、1時間を単位とすることができる。

イ 時間単位の年次休暇を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日の平均勤務時間数(割り振り単位期間ごとに定められた当該期間の総勤務時間数を、当該期間の総勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

(3) 期間計算

週休日又は休日の前後にわたって年次休暇を使用するときには、週休日又は休日は、年次休暇の期間に含めないで計算すること。

(4) 繰越し

1の年度に与えられる年次休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数は翌年度に繰り越すことができ、その日数は、次の計算式により得た日数(当該日数(1日未満の端数を含む。)が20日を超える場合は、20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その年度に新規に与えられた年次休暇の日数))とする。この場合において、前年度から繰り越された年次休暇の日数があるときは、繰り越された日数から先に使用したものとみなす。

前年度から繰り越された年次休暇の日数+その年度に新規に与えられた年次休暇の日数-その年度に使用した年次休暇の日数

(5) 端数換算の特例

ア 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について次に掲げる事由が生じた場合における年次休暇の日数のうちの1日未満の端数の換算の方法については、次のとおりとする。

(ア) 勤務条例第10条第4項の規定により年次休暇を繰り越すときにおける前年度に使用しなかった日数のうち1日未満の端数

前年度に使用しなかった日数のうち1日未満の端数に、その年度の初日における勤務形態の1日の平均勤務時間数を前年度の末日における勤務形態の1日の平均勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを1時間として得た時間数)

(イ) 年度の中途に1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されたときにおける当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数のうち1日未満の端数

当該変更の日の前日までに使用した日数のうち1日未満の端数に、当該変更の日における勤務形態の1日の平均勤務時間数を当該変更の日の前日における勤務形態の1日の平均勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

イ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員でない職員について次に掲げる事由が生じた場合における年次休暇の日数のうちの1日未満の端数の換算の方法については、次のとおりとする。

(ア) 前年度において育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員でなかった職員がその年度の当初から育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となり、かつ、勤務条例第10条第4項の規定により年次休暇を繰り越すときにおける前年度に使用しなかった日数のうち1日未満の端数

前年度に使用しなかった日数のうち1日未満の端数に、その年度の初日における勤務形態の1日の平均勤務時間数を7時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを1時間として得た時間数)

(イ) 年度の中途に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となるときにおける当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数のうち1日未満の端数

当該変更の日の前日までに使用した日数のうち1日未満の端数に、当該変更の日における勤務形態の1日の平均勤務時間数を7時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

2 療養休暇(規程第13条)

(1) 期間

ア 傷病による療養のために必要とされる最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外のときにおける療養休暇(以下「特定療養休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における療養休暇を与えられた日及びこれらの療養休暇に係る傷病のための療養期間中の週休日、休日その他の療養休暇以外の勤務しない日(以下「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(ア) 公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病のため療養を要する場合

(イ) 愛知県警察職員健康安全管理規程(令和7年愛知県警察本部訓令第13号)第26条の規定により勤務時間の短縮処置を講じられた場合

イ アのただし書、ウ及びエの適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、規程第6条の2第1項から第3項までの規定により割り振られた勤務時間の全部について規程第8条の2に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日並びに規程第6条の2第1項から第3項までの規定により割り振られた勤務時間の全部について規程第10条第2項の規定により勤務させないこととした日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が4日以上であるものに限る。)の特定療養休暇を与えられた職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して与えられた特定療養休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間並びに3の特別休暇のうちウの育児時間、チの妊産婦の保健指導・健康診査休暇及びツの妊婦の通勤緩和により勤務しない時間並びに4の介護休暇並びに5の介護時間(以下「部分休業等」という。)があるときにあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を与えられたときには、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

ウ 与えられた特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き傷病(当該傷病の症状等が当該与えられた特定療養休暇の期間の初日から当該傷病のため療養を要することとなった日(以下「特定傷病の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る症状等と明らかに異なるものに限る。以下「特定傷病」という。)のため療養を要するときは、アのただし書の定めにかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定傷病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定傷病の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

エ 与えられた特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該与えられた特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る傷病の症状等と明らかに異なる傷病のため療養を要するときは、アのただし書の定めにかかわらず、当該傷病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

オ 療養期間中の週休日、休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は、アのただし書及びイからエまでの適用については、特定療養休暇を与えられた日とみなす。

なお、療養休暇の日以外の勤務しない日には、年次休暇を使用し、又は特別休暇を与えられた日等及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

カ アのただし書及びイからオまでの定めは、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(2) 付与の単位及び期間の計算

ア 療養休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

イ 特定療養休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定療養休暇を与えられた日は、1日を単位とする特定療養休暇を与えられた日として取り扱うこと。

ウ (1)のウ及びエの症状等が明らかに異なる傷病には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まないものとし、所属長は、医師が一般的に認められている医学的な知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、症状等が明らかに異なる傷病に該当するかどうかを判断すること。

エ (1)のウの特定傷病の日は、所属長が、ウの診断を踏まえ、これを判断すること。

3 特別休暇(規程第14条)

(1) 種類等

ア 出生サポート休暇

(ア) 職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。以下同じ。)を受ける場合に、1年度につき5日(体外受精及び顕微授精を受けるときにあっては、10日)以内の期間与えられる休暇である。

(イ) 「不妊治療を受ける場合」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

(ウ) 休暇の申請に当たっては、診察券、領収書、治療の内容の分かる書類等を提出しなければならない。

イ 出産休暇

(ア) 職員が出産する場合に、出産予定日前8週間目に当たる日(多胎妊娠のときにあっては、14週間目に当たる日)から出産の日後8週間を経過する日までの期間与えられる休暇である。

(イ) 出産前の休暇は、出産予定日を基準として、その前(予定日は含まないものとする。)の8週間以内の期間について職員の請求により与えられるものであるが、出産予定日以前に出産したときは、それだけ出産前の休暇日数を少なくし、出産予定日以後に出産したときは、予定日から出産日までの期間も出産前の休暇の期間に含める。

(ウ) 出産後の休暇は、職員の請求の有無にかかわらず確実に8週間与えること。この場合において、出産前の休暇の期間が出産予定日と出産日が異なることにより、8週間に満たず、又は8週間を超えても、出産後の休暇に影響を及ぼさない。

(エ) 職員は、出産休暇の承認を受けるときには、医師の証明書その他勤務をしない理由を明らかにする書面を所属長に提出しなければならない。

ウ 男性職員の育児参加休暇

(ア) 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であって勤務条例第12条第3号に規定する期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するときに、1日又は1時間を単位として5日以内の期間与えられる休暇である。

(イ) 「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居して監護すること(世話をすること。)をいう。

(ウ) 休暇の申請に当たっては、証明書等の提出は要しない。

エ 育児時間

(ア) 女性である職員が生後1年6月に達しない子を育てる場合に、1日2回各1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、割り振られた勤務時間が3時間55分以下である日については1日1回30分、3時間55分を超え7時間45分未満である日については1日2回各30分、7時間45分以上である日については1日2回各1時間)以内の期間与えられる休暇である。

(イ) 男性である職員(当該子の母がその子を常態として育てることができる職員を除く。)が生後1年6月に達しない子を育てる場合に、1日を通じて2時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、割り振られた勤務時間が3時間55分以下である日については30分、3時間55分を超え7時間45分未満である日については1時間、7時間45分以上である日については2時間)から当該子の母が育児短時間勤務、部分休業、(ア)の育児時間その他育児のための短時間勤務の制度の適用を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内で1日2回各1時間以内の期間与えられる休暇である。

(ウ) (ア)及び(イ)により与えられる期間には、育児のため子のところまで往復する時間を含む。

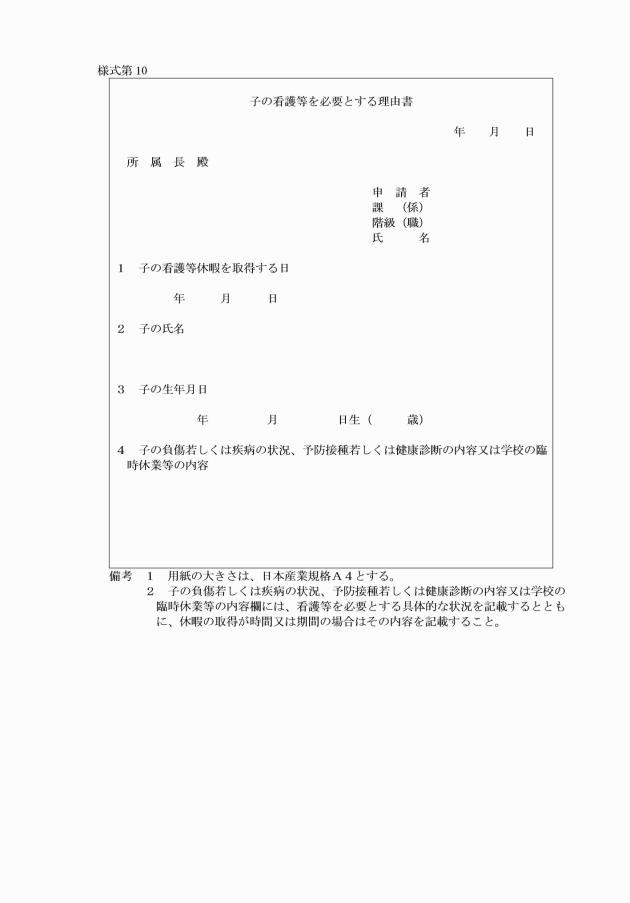

オ 子の看護等休暇

(ア) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この(エ)において同じ。)を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行う場合、疾病の予防を図るために当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる場合又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴う当該子の世話を行う場合に、勤務規則第5条第5項第5号の規定に基づき1日又は1時間を単位として1年度につき5日(養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間与えられる休暇である。

(イ) 勤務条例第12条第5号に規定する負傷及び疾病には、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷及び疾病が含まれるが、負傷又は疾病が治った後(症状が固定し、又は精神疾患等で寛解と診断された場合を含む。)の機能回復訓練(リハビリ)等は同号に規定する子の世話に含まれない。

(ウ) 勤務条例第12条第5号に規定するその他これに準ずるものとは、次に掲げる事由をいう。

a 学校保健安全法第19条に規定による出席停止

b 児童福祉法第39条(昭和22年法律第164号)第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6号に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

(エ) 養育する中学校就学の始期に達するまでの子の数が年度の途中で変わった場合は、その時点の残日数(子の数が2人以上から1人になり、かつ、残日数が5日を超えるときには、5日)を取得できる。

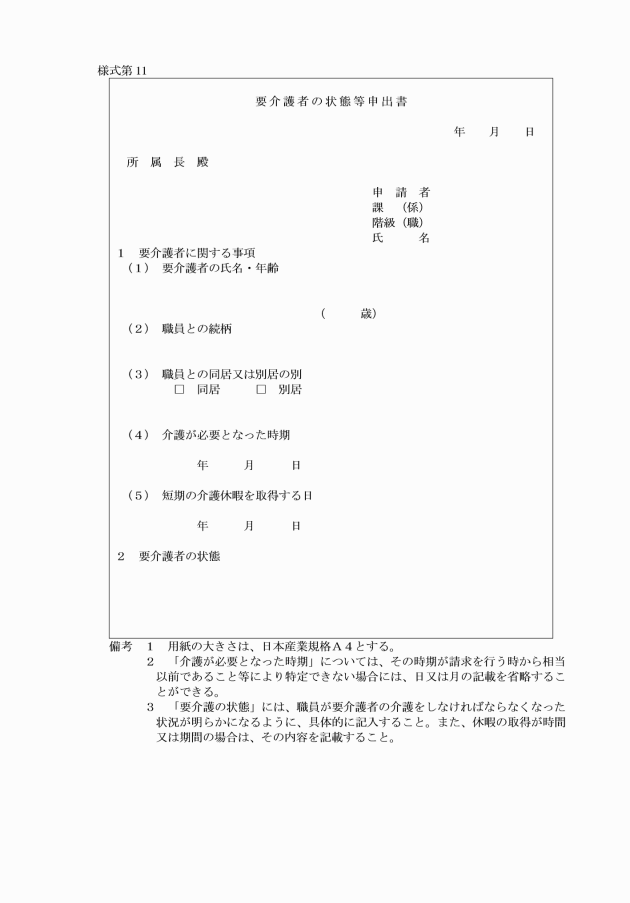

カ 短期の介護休暇

(ア) 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の世話を行う場合に、1日又は1時間を単位として1年度につき5日(要介護者が2人以上のときにあっては、10日)以内の期間与えられる休暇である。

(イ) 要介護者の数が年度の途中で変わった場合は、その時点の残日数(要介護者の数が2人以上から1人になり、かつ、残日数が5日を超える場合には、5日)を取得できる。

キ ライフサポート休暇(生理休暇)

職員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合に、1回について3日以内の継続する期間与えられる休暇である。

なお、「生理に有害な業務」とは、おおむね次のものをいう。

a 大部分の労働時間が立ち作業又は下ろし作業を必要とする業務

b 著しく精神又は神経的緊張を要する業務

c 任意に作業を中断することのできない業務

d 運搬、けん引、持ち上げその他相当の筋肉労働を必要とする業務

e 身体の動揺、振動又は衝撃を伴う業務

ク 忌引休暇

(ア) 親族の死亡の場合に、親族死亡における特別休暇日数(別表第5)に定める日数(葬祭のため遠隔の地に赴く必要があるときは、当該日数に往復に要する日数を加算した日数)以内の期間(ただし、週休日又は休日は期間に含まない。)を与えられる休暇である。

(イ) 休暇の期間の起算点は、死亡の事実が発生した日又はその事実を職員が知った日ではなく、職員の請求に基づいて承認を与えた最初の日である。

(ウ) 休暇の承認に当たっては、対象親族の死亡について文書等によりその事実を確認することとし、事前に確認ができないときは、休暇取得後の確認でも可とする。

ケ 配偶者、父母又は子の祭日休暇

(ア) 配偶者、父母又は子の祭日に、1日与えられる休暇である。

なお、「父母」とは、実父母、養父母及び義父母(配偶者の実父母及び養父母に限る。)をいい、「祭日」とは、神道にあっては年祭を、仏教にあっては回忌等に祭事、法事等を行う日を、その他の宗教にあってはこれらに類すると認められるものをいう。

(イ) 父母の祭事等を行うため遠隔の地に旅行する必要があるときでも、その往復に要する日数を加算することはできない。

コ 結婚休暇

職員が結婚する場合(再婚する場合を含む。)に、結婚の日の5日前の日から結婚の日後1年を経過する日までの期間において、6日以内の期間(ただし、週休日又は休日は期間に含まない。)与えられる休暇である。この場合において、結婚には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

なお、「結婚の日」とは、婚姻届出日、結婚式を挙げる日又は婚姻共同生活を始める日のいずれか早い日をいう。

サ 公民権休暇

(ア) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合に、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、当該事実を証明する書類を提示させ、確認すること。

シ 証人等出頭休暇

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に必要と認められる期間与えられる休暇である。ただし、職員が公判等に証人として出廷するときは別に定めるところによる。

ス 骨髄等提供休暇

(ア) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供するときに、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、当該事実を証明する書類を提示させ、確認すること。

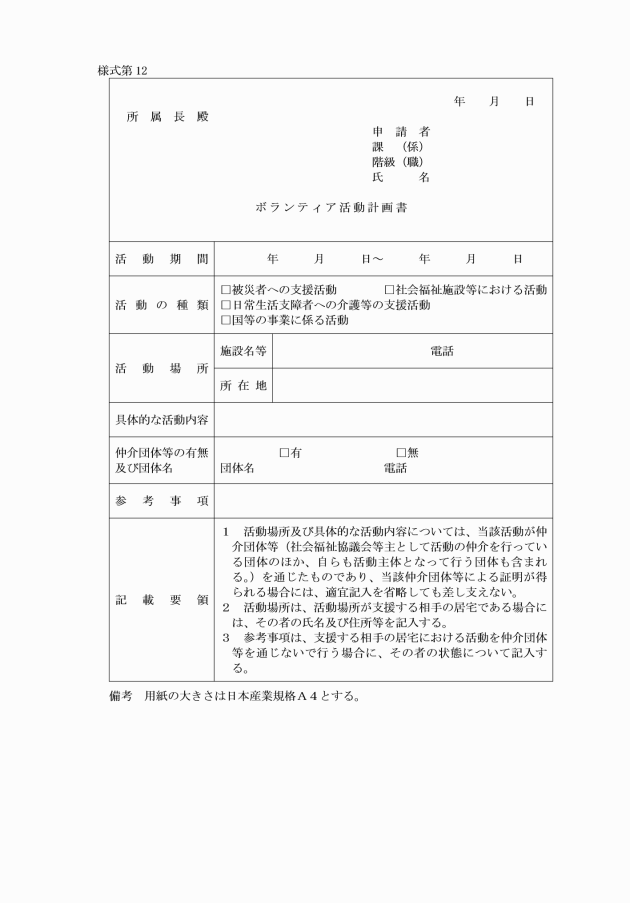

セ ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合において、勤務しないことが相当であると認められるときに、1日又は1時間を単位として1年度につき5日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、38時間45分に勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))(5日を超える場合にあっては、5日)以内の期間与えられる休暇である。

a 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

b 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、ボランティア休暇が適用される活動施設(別表第6)に定めるものにおける活動

c a及びbに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

d 国、地方公共団体その他団体が行う事業に係る活動で別表第7に定めるもの

ソ 被災休暇

(ア) 地震、水害、火災その他の災害により現住居を滅失され、又は損壊されたときに、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、勤務できない理由を明らかにする書類を提出させること。

タ 災害等による交通遮断休暇

(ア) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により交通を遮断されたときに、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、報道等により交通遮断の事実が明らかであるときを除き、勤務できない理由を明らかにする書類を提出させること。

チ 退勤途上の危険回避休暇

(ア) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、報道等により退勤途上における危険の事実が明らかであるときを除き、勤務しないことがやむを得ない理由を明らかにする書類を提出させること。

ツ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通制限・遮断休暇

(ア) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を制限され、又は遮断されたときに、必要と認められる期間与えられる休暇である。

(イ) 休暇の承認に当たっては、勤務できない理由を明らかにする書類を提出させること。

テ 妊産婦の保健指導・健康診査休暇

(ア) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に、次の期間与えられる休暇である。

a 妊娠23週までは、4週間に1回、1日以内の期間

b 妊娠24週から35週までは、2週間に1回、1日以内の期間

c 妊娠36週から出産までは、1週間に1回、1日以内の期間

d 出産後1年以内は、その間に1回、1日以内の期間。ただし、医師等の特別の指示があったときには、いずれの期間においてもその指示された回数とすることができる。

(イ) 「1回」とは、健康診査及びその結果に基づく保健指導をあわせたものをいい、健康診査に基づく保健指導が別の日に実施されるときにあってはそれぞれ必要な時間を認めること。

(ウ) 妊産婦の保健指導・健康診査休暇は、妊娠が最初に確認された日についても与えることができる。

(エ) 休暇の承認に当たっては、母子健康手帳又は医師の証明書を提示させて確認すること。

ト 妊婦の通勤緩和

(ア) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に、勤務時間の始まり又は終わりにおいて、1日を通じて1時間以内の期間与えられる休暇である。

なお、「交通機関」とは、職員が通常の勤務をするときの登庁又は退庁の時間帯において当該職員が常例として利用する交通機関をいい、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊娠中の職員が運転する自動車を含むものとし、「混雑」とは、公共交通機関のときは乗降場及び車内における混雑を、自動車のときは道路における混雑をいう。

(イ) (ア)の母体又は胎児の健康保持への影響は、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項により判断することとなるが、公共交通機関において、おおむね車両等の定員以上の乗客がある状態の場合には、母体又は胎児の健康保持に影響があるものと推定する。

(ウ) 休暇の承認に当たっては、母子保健法第16条に規定する母子健康手帳に記載された保健指導の事項を提示させて確認するものとし、当該記載事項のみによっては判断が困難なときは、医師の診断書を提示させて判断すること。

ナ 妊娠障害休暇

(ア) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害のため勤務が著しく困難である場合に、1日又は1時間を単位として、1回の妊娠について14日以内の期間与えられる休暇である。

なお、「妊娠に起因する障害」とは、次の表に定める障害をいい、「1回の妊娠について14日以内の期間」とは、1妊娠期間を通じて14日を超えない範囲内で必要な期間をいうものとし、継続して又は断続して与えることができる。

障害名 | 症状等 |

つわり | 妊娠初期に現れる食欲不振、吐き気、胃の不快感、胃痛、嘔吐等の症状。一般に妊娠12週頃に自然に消失する場合が多い。 |

妊娠悪阻 | つわりの強いもので食物摂取が不能になり、胃液血液等を混じた嘔吐が激しく全身の栄養状態が悪化する。脳症状(頭痛、軽い意識障害、めまいなど)や肝機能障害が現れる場合がある。 |

妊婦貧血 | 妊娠中の血液量の増加により、血液中の赤血球数又は血色素量が相対的に減少するもので、顔色が悪い(蒼白い)、動悸、息切れ、立ちくらみ、脱力感等の症状が現れる場合がある。 |

子宮内胎児発育遅延 | 子宮内において胎児の発育が遅れている状態。 |

妊娠浮腫(むくみ) | 起床時などに、下肢、上肢、顔面等に次のようなむくみが認められ、かつ、1週間に500g以上の体重増加がある状態。妊娠後半期(妊娠20週以降)に生じやすい。 下肢:すねのあたりを指で押すと陥没する。 上肢:手指のこわばり。はれぼったい。指輪がきつくなる。 顔面:額を指で押すと陥没する。まぶたがはれぼったい。 |

蛋白尿 | 尿中に蛋白が現れるもので、ペーパーテストにより検査する場合は連続して2回以上陽性のときを、24時間尿で定量した場合は、300mg/日以上を、蛋白尿陽性という。 |

高血圧 | 自覚症状として、頭痛、耳鳴り、ほてりなどを生ずることもあるが、自覚されないことも多い。 |

静脈瘤 | 下肢や陰部の静脈がふくれあがったもので、痛み、歩行困難等が生ずることがある。妊娠後半期に起こりやすい。 |

膀胱炎 | 細菌感染等による膀胱の炎症。尿意が頻繁となり排尿痛又は残尿感がある。 |

その他 | 上記に準ずる症状を呈するもの又は妊娠85日未満の流産。 |

(イ) 「勤務が著しく困難」であるかどうかは、妊娠中の女性である職員が保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して受けた指導事項により判断すること。

なお、休暇の承認に当たっては、母子健康手帳又は医師の証明書を提示させて確認すること。

ニ 妻の出産補助休暇

妻の出産に伴う入退院の付添い、妻の出産時の付添い、出産に係る入院中の妻の世話、子(妻の子を含む。)の出生の届出等を行うときに、職員の妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過するまでの間において、継続して、又は断続して1日又は1時間を単位として2日以内の期間与えられる休暇である。

ヌ 家族休暇

(ア) 夏季を事由とする家族休暇

a 夏季において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合に、1日を単位として与えられる家族休暇である。

b この休暇は、1年度について6日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6日に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、46時間30分に勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))(6日を超える場合にあっては、6日)を上限とする。

c 取得できる期間は、毎年5月1日から10月31日までの期間とする。

d 大学通信教育面接授業に参加するため、職務専念義務の免除の承認を受ける職員は、その年度については、この休暇の利用を認めないものとする。

e 夏季の期間の中途において新たに採用された職員又は任期が満了することにより退職することとなる職員のこの休暇の限度日数は、6日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6日に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、46時間30分に勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))に、5月1日から10月31日までの期間において在職することとなる日数を、184で除した数を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。

なお、この場合においても、(オ)の定めは適用される。

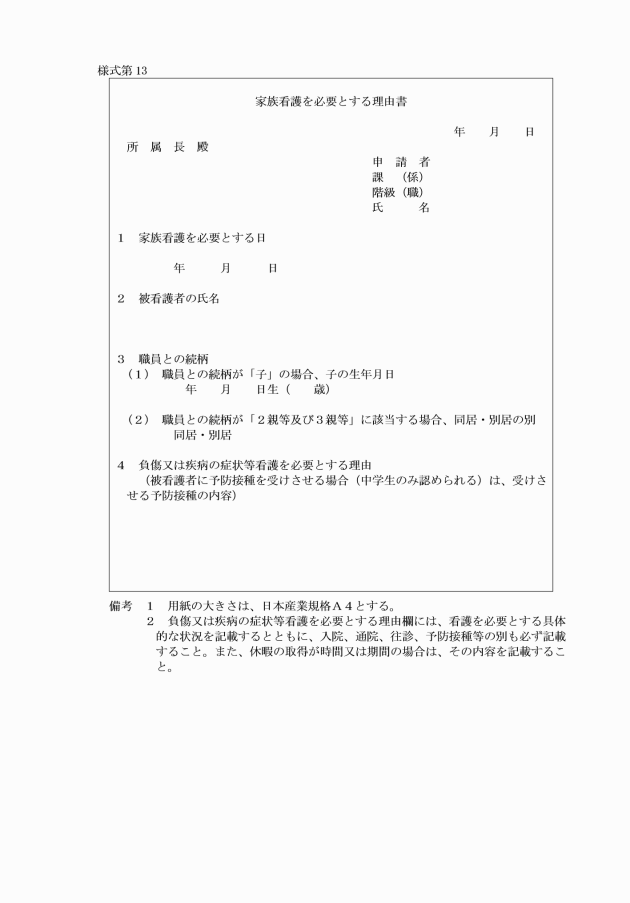

(イ) 家族看護を事由とする家族休暇

a 負傷し、若しくは疾病にかかった配偶者その他次に掲げる者の看護を行うとき又は義務教育を終了しない子(配偶者の子を含み、中学校就学の始期に達するまでの子を除く。)に予防接種を受けさせるときに、1日又は1時間を単位として与えられる家族休暇である。

(a) 1親等の親族(父母、子(配偶者の子も含む。)、配偶者の父母等。ただし、中学校就学の始期に達するまでの子を除く。)

(b) 2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹に限る。)

(c) 職員と同居している2親等の親族((b)に掲げる親族を除く。)

(d) 職員と同居している3親等の親族(おじ、おば等)

b 疾病又は負傷が要件であるから、正常分べんは含まれない。

(ウ) 永年勤続を事由とする家族休暇

永年勤続による愛知県知事の表彰又は愛知県警察表彰等取扱規程の運用(平成24年務監発甲第2号)に定める30年勤続警察職員表彰若しくは20年勤続警察職員表彰を受けた日から1年以内の期間に旅行等により心身のリフレッシュを図る場合に、1日を単位として与えられる家族休暇である。

(エ) 子の参観を事由とする家族休暇

a 職員の子(配偶者の子を含む。)に関して、その在籍する学校等が実施する行事に出席するときに、1日又は1時間を単位として与えられる家族休暇である。

b 「学校等が実施する行事」とは、次の表に定める対象行事をいう。

学校等の区分 | 学校等の定義 | 対象行事 |

義務教育諸学校 | 「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 | 授業参観(運動会、学芸会等で、子が学校の管理下で学習活動を現に行っているのを参観する場合を含むものとし、PTA総会、生活科授業への同行等は、学習活動を参観する趣旨ではないので、これに含まない。) |

入学式 | ||

入学説明会 | ||

卒業式 | ||

個人懇談会(三者懇談会、家庭訪問その他担任教師と個々の児童又は生徒の保護者との間における意思疎通を目的とする学校行事を含み、学校長名等で実施が通知されるものに限るものとし、学級懇談会、修学旅行説明会等はこれに含まない。以下同じ。) | ||

進路説明会(生徒が進路を決定する上で必要とされる情報の提供を目的として行われる学校行事で、中学校又は特別支援学校の中学部の第三学年に在学する生徒の保護者を対象とし、学校長名等で実施が通知されるものに限るものとし、学級単位で実施されるものはこれに含まない。以下同じ。) | ||

幼稚園等、保育所等及び認定こども園 | 「幼稚園等」とは、学校教育法に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部をいう。 「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び保育所に準ずる保育施設(へき地保育所設置要綱(昭和36年厚生省発児第76号)に基づくへき地保育所等)をいう。 「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園をいう。 | 義務教育諸学校の区分に応じた対象行事(進路説明会を除く。)に準ずるもの |

高等学校等 | 「高等学校等」とは、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校をいう。 | 入学式 |

入学説明会 | ||

個人懇談会(高等専門学校にあっては、第三学年までに限る。) |

c 休暇の承認に当たっては、学校等からの通知文書その他の実施を証明できる文書を提示させて確認するものとする。

(オ) 与えられる休暇の期間

家族休暇は、1年度に9日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、9日に育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、69時間45分に勤務条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))(9日を超える場合にあっては、9日)以内の期間与えられる。

(2) 期間計算等

ア 週休日又は休日の前後にわたって継続する特別休暇が与えられたときには、週休日又は休日を特別休暇の期間に含めないで計算するものとする。

イ 1時間単位の特別休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間数(不斉一型短時間勤務職員にあっては7時間45分)をもって1日とする。

(3) 端数換算の特例

(4) 分単位の使用

次に掲げる特別休暇は、残日数の全てを使用する場合に限り、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(ア) 出生サポート休暇

(イ) 男性職員の育児参加休暇

(ウ) 子の看護等休暇

(エ) 短期の介護休暇

(オ) ボランティア休暇

(カ) 妊娠障害休暇

(キ) 妻の出産補助休暇

(ク) 家族看護を事由とする家族休暇

(ケ) 子の参観を事由とする家族休暇

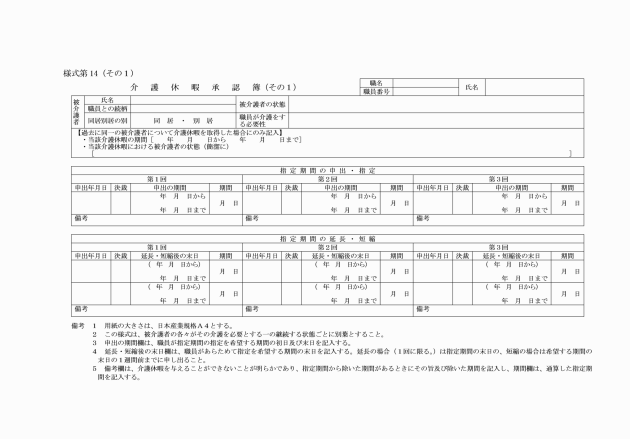

4 介護休暇(規程第14条の2)

(1) 介護休暇

要介護者の介護をするために与えられる休暇である。

(2) 期間

ア 要介護者の介護をする必要があるときは、その介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

イ 介護休暇を取得する職員は、希望する期間の初日及び末日を所属長に対し申請すること。

なお、指定期間の延長の申出又は短縮の申出をする時も所属長に対し申請することができる。

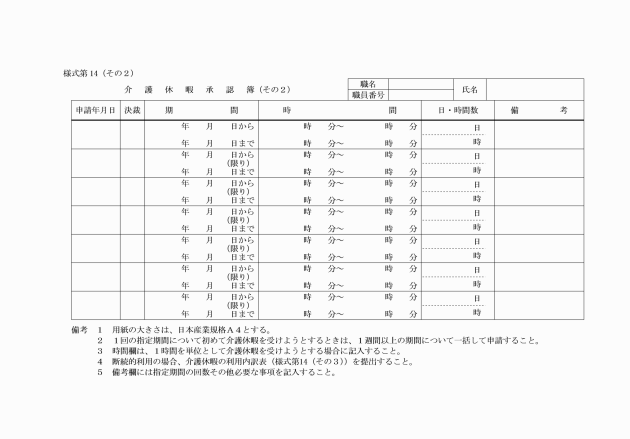

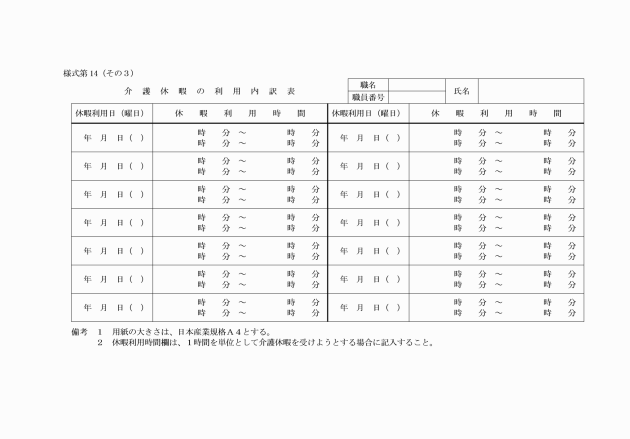

(3) 取得単位

介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

なお、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間を超えない範囲内とする。

(4) 期間計算

週休日又は休日の前後にわたって介護休暇を使用するときには、週休日又は休日は、介護休暇の期間に含めて計算するものとする。

なお、指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間を合算するときは30日をもって1月とみなす。

5 介護時間(規程第14条の3)

(1) 介護時間

要介護者の介護をするために与えられる休暇である。

(2) 期間

要介護者の介護をする必要があるときは、その介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において必要と認められる期間とする。

(3) 取得単位

介護時間は、30分を単位とする。

なお、介護時間は、1日につき2時間(育児休業法第19条第2項第1号の規定による第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある時間については、当該2時間から当該第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

6 届出及び承認(規程第15条)

なお、これにより難い場合は、電話その他の方法により他の職員に依頼して行うことができる。

(2) 療養休暇の承認申請に当たっては、(1)のほか、医師の診断書その他勤務をしない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(4) 介護休暇の承認申請に当たっては、次のとおりとする。

なお、介護休暇を指定期間内において断続的に受けようとするときは、介護休暇の利用内訳表(様式第14(その3))を申請の都度提出しなければならない。

イ 所属長は、職員からアの申請を受けたときは、警務課長に対し、当該職員に係る過去の介護休暇の取得状況を照会し、当該申請の適否を確認しなければならない。

ウ 介護休暇の指定期間の延長の申出にあっては、原則として指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うこととし、指定期間の短縮の申出にあっては、原則として当該申出による短縮後の指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うこと。

エ ア若しくはイの申請又は申出を受けた所属長は、指定期間を指定するとともに、介護休暇承認簿(その2)及び介護休暇の利用内訳表の内容を調査して、休暇を承認すること。

なお、指定期間を指定する場合において、公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかな日として申出期間又は延長の申出期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定すること。

オ 介護休暇を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(次に掲げる場合にあってはそれぞれに定める期間)について一括して承認を求めなければならない。

(ア) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間未満であるとき

当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(イ) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間以上である場合であって、初日請求日から1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該請求日までの期間

(ウ) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間以上である場合であって、1週間経過日が公務の正常な運営を妨げるために当該休暇を与えることができないことが明らかであるときは、当該期間を指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から1週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(5) 介護時間の承認申請に当たっては、次のとおりとする。

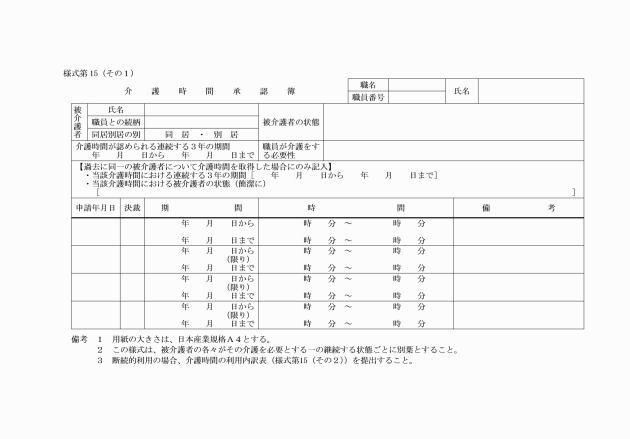

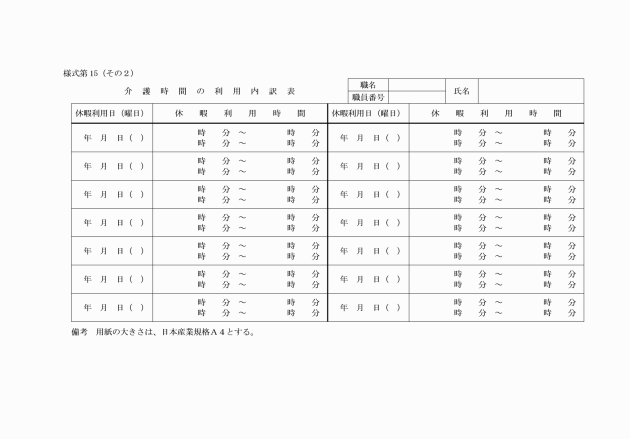

ア 介護時間承認簿(様式第15(その1))及び医師の診断書、在宅ねたきり老人等福祉手当受給資格認定通知書の写しその他の勤務できない理由を明らかにする書面をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

なお、介護時間を申請期間内において断続的に受けようとするときは、介護時間の利用内訳表(様式第15(その2))を申請の都度提出しなければならない。

イ 5の(2)の「連続する3年の期間」は、その介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、暦に従って計算すること。

ウ 所属長は、職員からアの申請を受けたときは、警務課長に対し、当該職員に係る過去の介護時間の取得状況を照会して、当該申請の適否を確認しなければならない。

(6) 病気、災害その他やむを得ない理由により(1)によることができなかったときには、速やかにその旨を連絡するとともに、勤務しなかった日から週休日及び休日を除き、3日以内にその理由を付して所属長に届出又は承認を受けなければならない。ただし、所属長は、この期間経過後に届出又は承認の請求があった場合において、この期間中に届出又は承認を請求することができない正当な理由があったと認めるときは、休暇の届出を受理し、又は承認を与えることができる。

(8) 介護休暇及び介護時間の報告等については、次のとおりとする。

ア 所属長は、介護休暇及び介護時間の取得の申請並びに延長及び短縮の申出を承認したときは、介護休暇承認簿(その1)、介護休暇承認簿(その2)、介護休暇の利用内訳表及び介護時間承認簿(以下「介護休暇承認簿等」という。)の写しを警務課長に送付しなければならない。

イ 所属長は、介護休暇又は介護時間を取得した職員のうち、4の(2)のア又は5の(2)の期間が終了していない職員が他の所属に異動したときは、当該休暇又は時間に係る介護休暇承認簿等の写しを作成した上で、原本を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。

ウ 所属長は、4の(2)のア若しくは5の(2)の期間が終了した場合、介護休暇及び介護時間を取得している職員が退職し、若しくは死亡した場合又は要介護者を介護する必要がなくなった場合は、当該申請に係る介護休暇簿の写しを作成した上で、原本を警務課長に送付しなければならない。

なお、要介護者を介護する必要がなくなった場合の例示は、おおむね次のとおりとする。

(ア) 要介護者が死亡したとき。

(イ) 要介護者が離縁等により第2の6の(1)の(イ)に定める者でなくなったとき。

第4 職務専念義務の免除

1 職務専念義務の免除事由(規程第16条)

(1) 研修を受ける場合(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛知県条例第3号。以下「職免条例」という。)第2条第1号)

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合(職免条例第2条第2号)

(3) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合(職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年愛知県人事委員会規則8―0。以下「職免規則」という。)第2条第1号)

(4) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合(職免規則第2条第2号)

(5) 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合(職免規則第2条第3号)

(6) 人事委員会に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はこれらの要求若しくは申立ての審査に当たり当事者として、人事委員会へ出頭する場合(職免規則第2条第4号)

(7) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年愛知県人事委員会規則9―11)第4条に規定する人事委員会が行う事情聴取、照会その他の調査に応じる場合(職免規則第2条第5号)

(8) 次に掲げる場合(職免規則第2条第6号により任命権者が定める場合)

ア 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、当該職員が適宜、体を休め、又は補食するための時間(正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間は除く。)が必要なとき。

イ 勤務公署内において、県又は赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合(県又は赤十字血液センターからの依頼に基づき、勤務公署の近隣庁舎内で実施する献血に協力する場合を含む。)

ウ 成分献血登録者となり、赤十字血液センターの要請により献血する場合

エ 次のいずれにも該当するとき。

(ア) 警察の業務運営上有益なものであること。

(イ) 正常な業務運営に支障がないこと。

(ウ) 無報酬であること。

(エ) 行事等の主催者等の権限ある者からの正式な参加依頼があり、かつ、当該行事等に参加する合理的な理由があること。

2 職務専念義務の免除申請手続等(規程第16条)

(1) 規程第16条第2号の「別に定める場合」とは、次の場合とする。この場合における承認は、所属長が行うこと。

ア 1の(8)のアからウまでに該当する場合

イ 1の(8)のエに該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合

(ア) 警察術科(柔道、剣道、拳銃等をいう。)の審判又は競技役員として、県又は市規模の部外大会に参加するとき。

(イ) 国又は地方公共団体が主催する全国規模相当以上の大会に、主催者からの正式な要請状に基づいて、選手又は監督として参加するとき。

(ウ) 厚生課が主催する全職員を対象とした体育事業又は文化事業に参加するとき。

(2) 職務専念義務の免除の承認申請は、次により行うものとする。

ア 1の(1)及び(2)の事由による場合は、警察本部の主管課長が、一括して本部長に申請(警務課長経由。以下同じ。)すること。ただし、次のときは、承認申請を省略することができる。

(ア) 厚生課が主催する各種健康診断を受診するとき。

(イ) 厚生課が主催する予防接種を受けるとき。

(ウ) 厚生課が主催する健康相談及び健康指導を受けるとき。

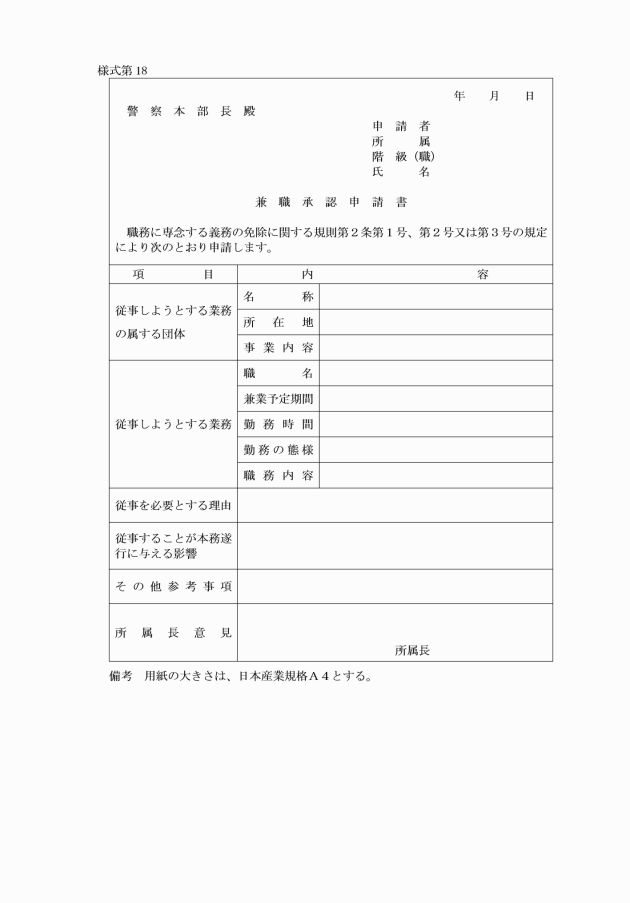

イ 1の(3)から(5)までの事由による場合は、本人が兼職承認申請書(様式第18)に関係書類を添付して、兼職について本部長に申請すること。

ウ 1の(6)及び(7)の事由による場合は、本人が休暇等届出・申請書にその必要を証明する書類等を添付し、所属長に申請すること。ただし、これにより難いときは、電話その他の方法により他の職員に依頼して行うことができる。

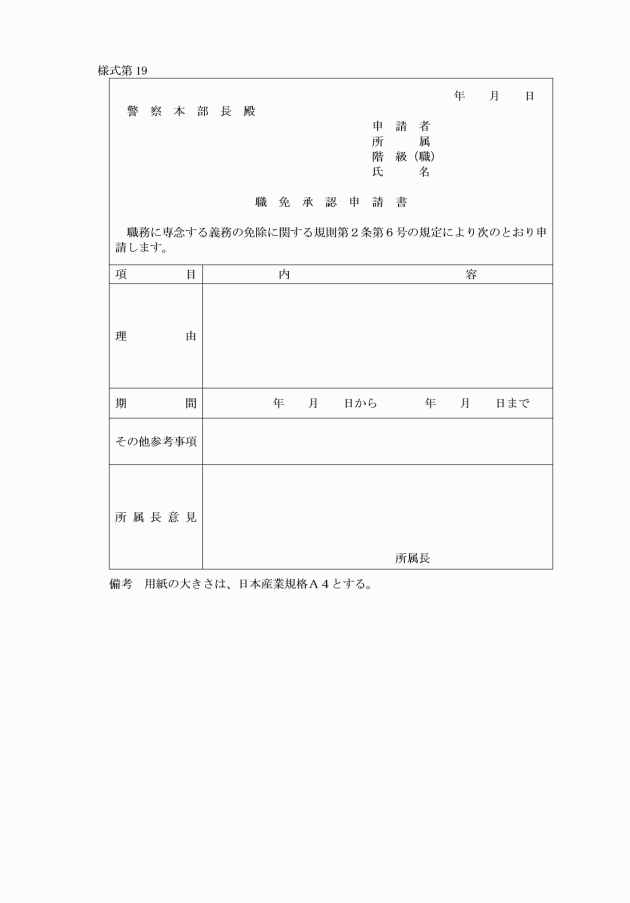

エ 1の(8)に該当する場合で、本部長の承認を要するときは、警察本部の主管課長又は本人が申請するものとする。この場合において、本人が申請をするときは、職免承認申請書(様式第19)に関係書類を添付して行うこと。

オ 1の(8)に該当する場合で、所属長の承認を要するときは、本人が休暇等届出・申請書を提出して行うこと。ただし、(1)のアに該当する場合の申請は、事後速やかに行うことができる。

第5 欠勤関係(規程第17条)

1 欠勤

(1) 欠勤の要件のうち、「休暇の日数を超え」とは、例えば、年次休暇については、職員が1年度に付与される日数に前年度から繰り越された日数を加えた日数を超えるとき、また、特別休暇については、それぞれの事由に基づいて与えられる期間を超えることをいう。

(2) 「承認を受けず」には、所属長の承認を受けた日数を超えて勤務しない場合に、その超えた日数について承認を受けないときも含まれる。

(3) 「勤務命令に反し」には、個々の特定の勤務命令に反することはもちろん、勤務時間中、正当な理由がないのに勤務しないときも含むものとする。例えば、職場放棄、行方不明は、これに当たる。

(4) 遅刻及び早退のうち、休暇の届出をせず、又は承認を受けないものは、欠勤となる。

2 欠勤の計算

欠勤は、1日又は1時間を単位とする。

なお、1時間に満たない欠勤は、1月分を集計し、その数が30分に満たないときは切り捨て、30分を超えるときは1時間とする。

第6 育児休業(規程第18条~第20条)

育児休業に関する細目的事項は別に定める。

第7 自己啓発等休業(規程第21条)

自己啓発等休業に関する細目的事項は別に定める。

第8 配偶者同行休業(規程第22条)

配偶者同行休業に関する細目的事項は別に定める。

第9 勤務管理

1 勤務管理者等(規程第24条)

(1) 勤務管理者

勤務管理者は、直接監督者に指示するなどして、職員の勤務実態を掌握し、勤務管理について必要な指導監督を行う。

(2) 勤務管理担当者

勤務管理担当者は、所属の勤務管理状況、システムによる勤務管理に関する記録等を点検するとともに、直接監督者に必要な指導を行う。

(3) 直接監督者

直接監督者は、部下職員の勤務を計画し、勤務の結果について確認を行い、勤務実態を掌握するものとする。

(4) 勤務管理補助者

ア 勤務管理者は、次に掲げる者のうちから勤務管理補助者を指定すること。

(ア) 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課並びに警察学校にあっては、庶務を担当する者

(イ) 警察署にあっては、警務係の勤務員

イ 勤務管理補助者は、勤務管理担当者を補助し、職員の勤務、休暇等の状況を把握するとともに、勤務管理担当者の指示を受け、勤務管理に関する情報をシステムに記録するなどして、事務を処理すること。

(5) 直接監督補助者

ア 直接監督者は、原則として特別勤務者が勤務する係ごとに、警部補(同相当職を含む。)以上の者のうち適任と認められるものを直接監督補助者に指定すること。ただし、複数の係の勤務計画の作成等をする合理的な理由があるときについては、この限りでない。

イ 通常勤務者が勤務する係については、必要に応じて直接監督補助者を指定することができる。

ウ 直接監督補助者は、直接監督者の指示を受け、勤務計画又はその変更をシステムに記録するなどして、直接監督者を補助すること。

2 勤務管理に関する記録

(1) システムによる記録等

勤務管理に関する情報は、原則としてシステムにより記録及び管理を行い、当該情報の表示は次に掲げる様式によるものとする。

(ア) 勤務計画・結果表

(イ) 勤務時間等変更簿

(ウ) 休日代休簿

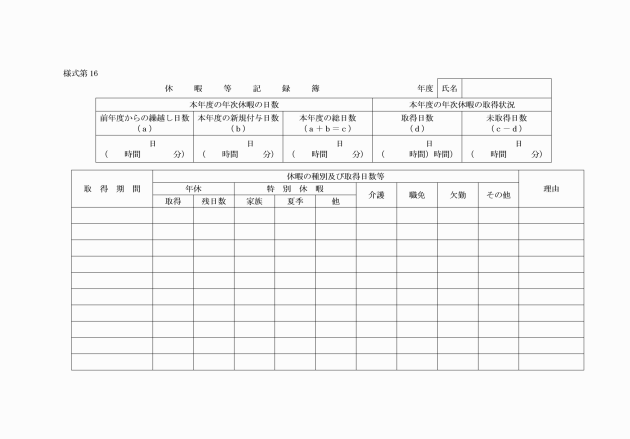

(エ) 休暇等記録簿

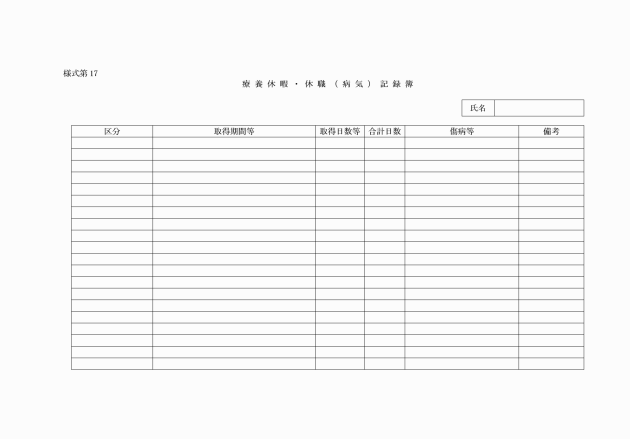

(オ) 療養休暇・休職(病気)記録簿

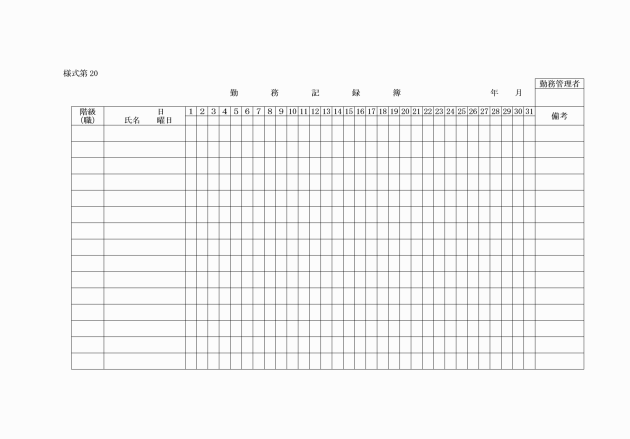

(カ) 勤務記録簿(様式第20)

(2) システムに記録できない場合の書面による記録等

システムに記録できない場合には、警務部長が別に定める様式により書面を作成すること。また、システムに記録できる状況になったときは、速やかにその内容をシステムに記録すること。

3 特別勤務者の勤務管理

(1) 特別勤務者の勤務計画・結果表の作成等

直接監督者は、特別勤務者の勤務計画・結果表の作成又はその変更に当たっては、勤務管理担当者等と綿密な連絡を取るとともに、勤務管理者の指導を受けること。

(2) 毎日勤務者の勤務計画・結果表の作成等

毎日勤務者の勤務計画は、割振単位期間の初日の1週間前までに職員に明示するものとする。

(3) 三交替勤務者の勤務計画・結果表の作成等

三交替勤務者の勤務計画・結果表は、12週間分について一括して作成し、できる限り割振単位期間の初日の30日前までに職員に明示するものとする。ただし、これにより難いときは、割振単位期間の初日から起算した3週間ごとの期間(以下「分割期間」という。)ごとに作成し、分割期間の初日の1週間前までに職員に明示することができる。

別表第1

特別勤務者一覧表

1 毎日勤務者

所属 | 勤務員の種別 |

情報管理課 | 照会センター照会係の勤務員 |

広報課 | 音楽隊長及び音楽隊の勤務員 |

留置管理課 | 護送管理室護送第一係及び護送第二係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

教養課 | 術科指導室の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

住民サービス課 | 犯罪被害者支援室支援係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

人身安全対策課 | 課長、次長並びに庶務係及び人身安全企画係(課長補佐を含む。)の勤務員を除く勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

保安課 | 指導情報係、歓楽街浄化対策係及び風紀係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

地域総務課 | 地域指導室指導第三係及び地域指導室指導第四係(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。)の勤務員 |

通信指令課 | 通信管理係の電話交換担当勤務員 |

鉄道警察隊 | 隊本部の特務担当勤務員 |

捜査第一課 | 検視官室長を除く検視官室の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

鑑識課 | 警察犬係の勤務員 |

国際捜査課 | 国際犯罪情報対策室国際捜査情報センターの勤務員 |

交通捜査課 | 交通鑑識係及び情報支援係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

運転免許試験場 | 場長、次長及び会計担当場長補佐を除く勤務員 |

東三河運転免許センター | 所長、次長及び会計担当所長補佐を除く勤務員 |

第一交通機動隊 | 隊長及び副隊長並びに名北中隊の三交替勤務の勤務員を除く勤務員 |

第二交通機動隊 | 隊長及び副隊長並びに三河中隊の三交替勤務の勤務員を除く勤務員 |

高速道路交通警察隊 | 隊本部の勤務員並びに名古屋東分駐隊、名古屋西分駐隊、半田分駐隊、岡崎分駐隊及び豊田分駐隊の分駐隊長 |

公安第一課 | 第二係及び第三係の勤務員 |

公安第二課 | 第三係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

公安第三課 | 第二係の勤務員 |

警備第一課 | 実施第一係の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして課長が指定した者に限る。) |

警備第二課 | 警察航空隊長及び警察航空隊(課長補佐を含む。)の勤務員 |

機動隊 | 隊長及び副隊長並びに隊本部を除く勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして隊長が指定した者を除く。) |

警察署 | 警察署当番又は宿直勤務に従事する警視又は警部の階級(同相当職を含む。)にある者、地域課長代理(特別警戒担当に限る。)並びに日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして署長が指定した警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある勤務員(三交替勤務者を除く。) |

警察学校 | 庶務科及び教務科の勤務員(日曜日及び土曜日を週休日にできない勤務に従事するものとして学校長が指定した者に限る。) |

2 三交替勤務者

所属 | 勤務員の種別 |

広報課 | 報道担当課長補佐及び報道係の勤務員(課長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

留置管理課 | 留置第一係、留置第二係及び留置第三係の勤務員(課長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

通信指令課 | 通信指令官、副指令官及び通信指令室の勤務員 |

自動車警ら隊 | 警ら隊担当隊長補佐及び警ら隊の勤務員 |

鉄道警察隊 | 警ら隊の勤務員 |

鑑識課 | 機動鑑識担当課長補佐並びに機動鑑識係及び警察犬係の勤務員(課長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

機動捜査隊 | 中隊長並びに名古屋中隊及び三河中隊の勤務員 |

第一交通機動隊 | 名北中隊の勤務員(隊長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

第二交通機動隊 | 三河中隊の勤務員(隊長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

高速道路交通警察隊 | 名古屋東分駐隊、名古屋西分駐隊、半田分駐隊、岡崎分駐隊及び豊田分駐隊の勤務員(分駐隊長を除く。) |

警察署 | 留置管理係の勤務員(署長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

中村警察署の生活安全係の勤務員(署長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) | |

地域課長代理(地域第一担当、地域第二担当及び地域第三担当に限る。)並びに地域第一係、地域第二係及び地域第三係の勤務員(駐在所勤務員を除く。) | |

警備隊の勤務員(署長が三交替勤務により難いと認めた者を除く。) |

別表第2

新たに職員となった者の年次休暇日数

新たに職員となった月 | 年次休暇の日数 |

4月 | 20日 |

5月 | 18日 |

6月 | 17日 |

7月 | 15日 |

8月 | 13日 |

9月 | 12日 |

10月 | 10日 |

11月 | 8日 |

12月 | 7日 |

1月 | 5日 |

2月 | 3日 |

3月 | 2日 |

別表第3

1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員の年次休暇の日数

在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年に達するまでの期間 | |

1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |

4日(29時間以上) | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 | |

4日(29時間未満) | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |

3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |

2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | |

別表第4

不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の日数

在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年に達するまでの期間 | |

1週間当たりの勤務時間 | 29時間を超え31時間以下 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |

28時間を超え29時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | |

27時間を超え28時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |

26時間を超え27時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 14日 | |

25時間を超え26時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |

24時間を超え25時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |

23時間を超え24時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |

22時間を超え23時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |

21時間を超え22時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | 11日 | |

20時間を超え21時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |

19時間を超え20時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 | |

18時間を超え19時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |

17時間を超え18時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | |

16時間を超え17時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | |

15時間を超え16時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | |

14時間を超え15時間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | |

別表第5

親族の死亡による特別休暇日数

死亡した親族 | 休暇日数 |

配偶者 | 7日 |

父母 | 7日 |

子 | 5日 |

祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |

孫 | 1日 |

兄弟姉妹 | 3日 |

おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |

父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |

子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |

別表第6

ボランティア休暇が適用される活動施設

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(3及び7に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

3 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

6 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

7 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

8 学校教育法第1条に規定する特別支援学校

9 身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設

別表第7

1 団体(次の(1)又は(2)の要件を満たすものとする。)

(1) 国又は地方公共団体が構成員となっている団体

(2) 国又は地方公共団体から、休暇を申請する活動について後援名義又は事業費の助成等を受けている営利を目的としない団体

2 活動等(次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。)

(1) 活動の内容が、次のいずれかに該当するもの。

ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

イ 社会教育の推進を図る活動

ウ まちづくりの推進を図る活動

エ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

オ 環境の保全を図る活動

カ 災害救援活動

キ 地域安全活動

ク 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

ケ 国際協力の活動

コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

サ 子どもの健全育成を図る活動

シ 情報化社会の発展を図る活動

ス 科学技術の振興を図る活動

セ 経済活動の活性化を図る活動

ソ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

タ 消費者の保護を図る活動

チ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2) 活動を行う地域が、愛知県又は休暇を申請する職員が居住している都道府県(以下「愛知県等」という。)であること。ただし、愛知県等以外の都道府県で行う活動であっても、愛知県行政等と密接に関わりのある活動を行う場合は、この限りではない。