○愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定

令和2年3月25日

務警発甲第55号

この度、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行により、会計年度任用職員制度が導入されること等に伴い、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(平成29年務警発甲第39号)の全部を別記のとおり改正し、令和2年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、この通達の実施の際、現に改正前の通達の様式により使用されている書類は、この通達の様式によるものとみなす。

別記

愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱

第1章 総則

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察に置く一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員(以下「一般職非常勤職員等」という。)の身分、勤務管理等について必要な事項を定めることにより、一般職非常勤職員等の任用手続及び人事管理の適正化を図ることを目的とする。

第2 用語の意義等

この要綱における用語の意義等は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 一般職非常勤職員 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に任用される職員であって、4週間につき1週間当たりの勤務時間が正規職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項第13号に規定する職員をいう。以下同じ。)の4分の3を超えない範囲内において、法第17条及び第22条の2の規定に基づき会計年度任用の職に任用される一般職の非常勤職員をいい、必要な事項は第2章に定める。

(2) 臨時的任用職員 法第22条の3、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)第9条第1項第2号の規定により任用される一般職の常勤職員をいい、必要な事項は第3章に定める。

(3) 任期付採用職員 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条、第4条若しくは第5条、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号又は職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項第1号の規定により任用される一般職の常勤職員をいい、必要な事項は第4章に定める。

(4) 臨時補助職員 法第17条及び第22条の2の規定に基づき会計年度任用の職に任用される一般職の非常勤職員をいい、必要な事項は第5章に定める。

第3 服務の宣誓

一般職非常勤職員等は、任用された日に、服務の宣誓に関する条例(昭和29年愛知県条例第19号)の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。

第4 勤務管理等

1 勤務管理

一般職非常勤職員等の勤務管理は、この要綱に定めるもののほか、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号。以下「勤務管理規程」という。)第9章及び愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号。以下「勤務管理規程の運用」という。)第9に準ずるものとする。

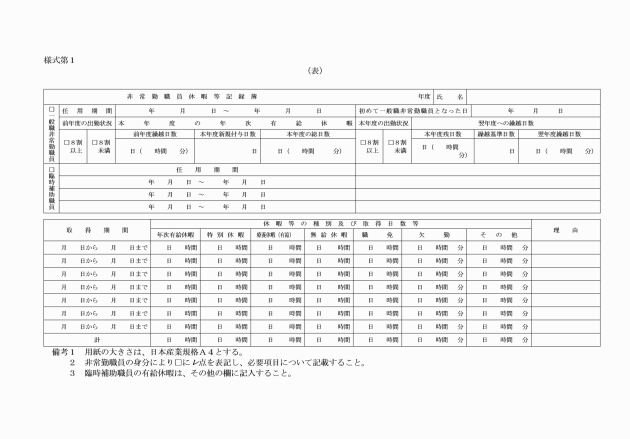

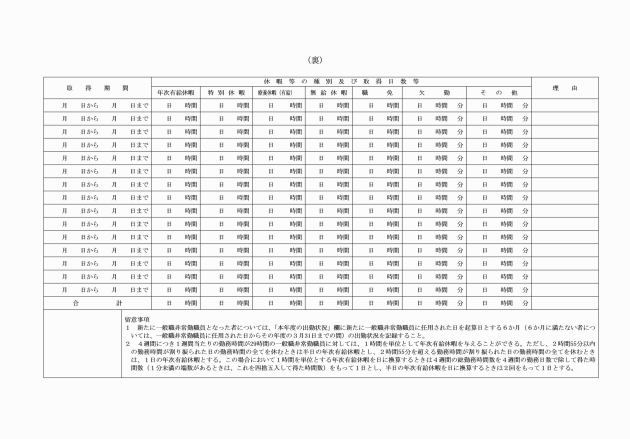

2 勤務記録

(2) 臨時的任用職員及び任期付採用職員の勤務状況は、勤務管理規程の運用に定めるところにより記録すること。

3 継続勤務

職員が退職又は任用終了から次の一般職非常勤職員等の任用開始までに期間が空かないときは継続勤務しているものとする。

4 健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保

所属の長(以下「所属長」という。)は、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間(以下「勤務間インターバル」という。)確保するよう努めなければならない。勤務間インターバルは11時間とする。

第5 社会保険

一般職非常勤職員等は、原則として地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところにより、社会保険に加入させるものとする。ただし、臨時的任用職員のうち、退職手当の算定における在職期間が6か月以上であるものは、雇用保険に加入しないこととする。

第6 公務災害補償等

一般職非常勤職員等の公務上又は通勤上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償等については、次により取り扱うものとする。

(1) 装備課自動車整備工場、科学捜査研究所及び警察学校の一般職非常勤職員等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(2) (1)に掲げる者以外の一般職非常勤職員等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛知県条例第35号)の定めるところによる。

第7 雑則

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

第2章 一般職非常勤職員

第1 任用手続等

1 採用

一般職非常勤職員は、次のいずれかに該当する者で法第16条の各号の規定に該当しないもののうちから本部長が採用し、任用する。

ア 当該業務に関し専門的知識を有する者

イ 定型的又は補助的な業務に従事する者

ウ その他本部長がその職に適当と認める者

2 任用期間

一般職非常勤職員の任用期間は、任用された日からその日の属する年度の末日までの間とする。

なお、勤務実績が良好と認められる者については、4回に限り再度の任用を行うことができるものとする。

3 採用及び任用手続等

一般職非常勤職員の採用及び任用手続(以下「任用手続等」という。)は、この要綱に定めるもののほか、一般職員の選考採用の手続に関する要綱の制定(平成元年務警発甲第26号。以下「職員採用要綱」という。)に定めるところに準ずるものとする。ただし、職員採用要綱に定める健康診断書の提出は要しない。

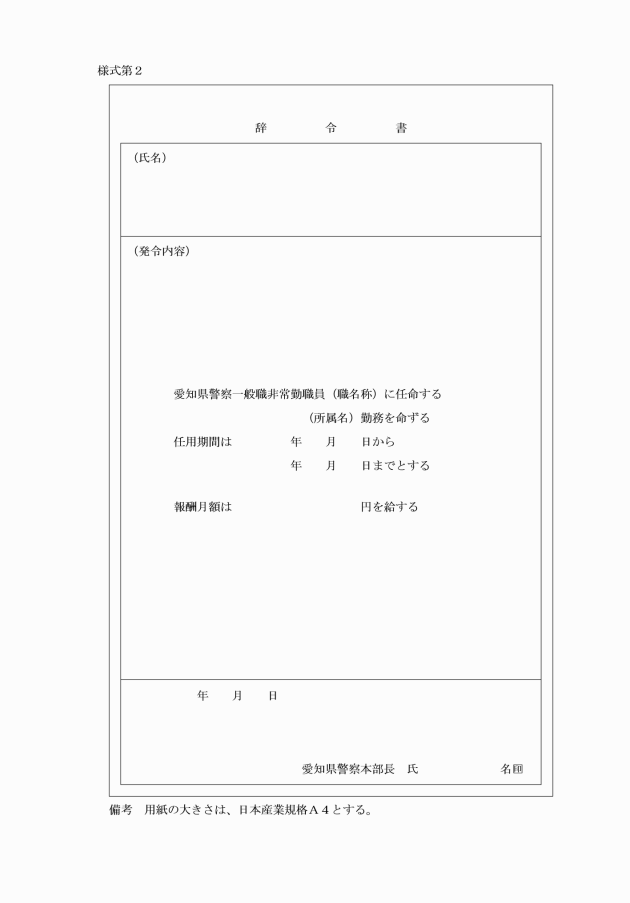

4 辞令書の交付

一般職非常勤職員の任用は、辞令書(様式第2)を交付して行う。

5 条件付採用

一般職非常勤職員の採用は、全て条件付きのものとし、その職において1か月間勤務し、その間、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用とする。ただし、条件付採用の期間の開始後1か月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間、条件付採用の期間を延長するものとする。

6 人事評価等

一般職非常勤職員の人事評価に関する事項については、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が別に通知する。

第2 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当

1 一般職非常勤職員に支給する報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年愛知県条例第40号)第2条第1項の規定により、これを月額で支給する。

2 1に定める報酬の支給額に関する基準については、警務課長が別に通知する。

3 一般職非常勤職員が次に掲げる勤務を命ぜられ、勤務したときは、1の報酬の額に加算して支給する。ただし、第3の4ただし書に定める場合に限る。

(1) 正規の勤務時間以外の時間にする勤務(以下「時間外勤務」という。)

(2) 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間にする勤務(以下「深夜勤務」という。)

(3) 正規の勤務時間として休日にする勤務

4 一般職非常勤職員が第3の1で定める勤務時間を勤務しない場合は、休日、年次有給休暇又は特別休暇を与えられたときを除き、その勤務しない時間に相当する額を正規職員の例により減額する。

5 一般職非常勤職員の通勤に係る費用は、警務課長が別に定める基準により支給する。

6 一般職非常勤職員が休職したときは、当該期間中の報酬は支給しない。

7 一般職非常勤職員が公務のため旅行したときは、正規職員の例により旅費を支給する。

8 一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当の支給額に関する基準は、警務課長が別に通知する。

第3 勤務時間等

1 勤務時間

勤務時間は、4週間につき1週間当たり29時間を超えない範囲内で、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内において所属長が定める。

2 週休日

(1) 週休日は、所属長が別に定める日とする。

(2) 所属長は、週休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合は、当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内における週休日の振替を行うこと。ただし、振替後においても勤務時間は、1週間につき38時間45分を超えないようにすること。

3 休日及び休憩時間

(1) 一般職非常勤職員の休日及び休憩時間は、正規職員の例によること。

(2) 一般職非常勤職員に、休日に特に勤務することを命ずる場合は、正規職員の例によること。

4 時間外勤務等の制限

所属長は、一般職非常勤職員に対して時間外勤務、深夜勤務及び宿日直勤務を命じてはならない。ただし、大規模災害発生時等において、臨時又は緊急の必要があり、かつ、真にやむを得ないと認められる場合は、業務を主管する警察本部の所属長(以下「主管課長」という。)と協議し、調整がなされたときに限り、時間外勤務又は深夜勤務を命ずることができる。

5 年次有給休暇

(1) 一般職非常勤職員の年次有給休暇の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に準じ、一般職非常勤職員年次有給休暇日数表(別表第1)に定めるとおりとする。

(2) 年度の途中において新たに一般職非常勤職員となった者の当該年度における年次有給休暇の日数は、(1)にかかわらず、年度途中採用一般職非常勤職員年次有給休暇日数表(別表第2)のとおりとする。

(3) 年度末における当該年度の年次有給休暇の残日数は、一般職非常勤職員年次有給休暇繰越上限日数表(別表第3)に定める日数を上限として、翌年度に繰り越すことができる。

6 特別休暇

(1) 一般職非常勤職員には、1日又は1時間を単位として、次に掲げる場合において、それぞれに定める期間の有給の特別休暇を与える。

ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合又は裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合(公民権・証人等出頭休暇)

必要と認められる期間

イ 公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養が必要と認められる場合(公務・通勤災害療養休暇)

必要と認められる期間

ウ 傷病のため療養が必要と認められる場合(イに掲げる場合を除く。)(療養休暇)

1年度につき10日以内の期間(ただし、7のケにより与えられた休暇に係る期間が90日に達した日に引き続いて本号の休暇を取得することはできない。)

エ 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合(被災休暇)

連続する7日以内の期間

オ 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により交通が遮断された場合(災害等による交通遮断休暇)

必要と認められる期間

カ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむ得ないと認められる場合(退勤途上の危険回避休暇)

必要と認められる期間

キ 出産する場合(出産休暇)

出産予定日前8週目に当たる日(多胎妊娠の場合にあっては、14週目に当たる日)から出産の日後8週間を経過する日まで

ク 夏季(5月1日から10月31日までの期間をいう。)において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るため必要と認められる場合(夏季を事由とする家族休暇)。ただし、4週間につき1週間当たりの勤務時間が29時間の一般職非常勤職員に限る。

1年度につき3日以内の期間(1日単位)

ケ 親族が死亡した場合(忌引休暇)。ただし、この休暇の承認に当たっては、親族が死亡したことを証明する文書等によりその事実を確認することとし、休暇取得前に確認ができないときは、取得後速やかに確認すること。

一般職非常勤職員親族死亡特別休暇日数表(別表第4)に定める日数の範囲内

コ 結婚(再婚を含む。)する場合(結婚休暇)。ただし、結婚の日(婚姻届出日、結婚式を挙げる日又は婚姻共同生活を始める日のいずれか早い日をいう。)の5日前から結婚の日後1年を経過する日までの期間において、連続する次の日数の範囲内(ただし、週休日又は休日は含まない。)とする。この場合において、結婚には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情には、愛知県ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(5人推第187号)第2条第1号に規定するパートナーシップの関係(他の地方公共団体における類似の制度による関係で、これに相当するものを含む。)を含む。以下同じ。

(ア) 4週間につき1週間当たりの勤務時間が29時間の一般職非常勤職員

連続する6日の範囲内

(イ) 4週間につき1週間当たりの勤務時間が25時間以上29時間未満の一般職非常勤職員

連続する5日の範囲内

(2) 4週間につき1週間当たりの勤務時間が25時間以上29時間以内の範囲内に定められた一般職非常勤職員には、(1)に定めるもののほか、次に掲げる場合において、それぞれに定める期間の有給の特別休暇を与える。

ア 不妊治療を受ける場合(出生サポート休暇)

1年度につき5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)以内の期間

イ 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴う入退院の付添い、妻の出産時の付添い又は出産に係る入院中の妻の世話、子(妻の子を含む。)の出生の届出等を行う場合(妻の出産補助休暇)

妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの間において、2日以内の期間

ウ 妻が出産する場合であって、その出産予定日前8週間目に当たる日(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目に当たる日)から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合(男性職員の育児参加休暇)

5日以内の期間

(3) 一般職非常勤職員が(1)のオに定める出産休暇を取得している期間中、当該職員が行っていた職務を行わせるため、その出産休暇期間を任期の限度として、代替の一般職非常勤職員を任用することができる。

7 無給休暇等

(1) 一般職非常勤職員には、次に掲げる場合に無給休暇を与える。

なお、イからカまでに掲げる無給休暇については、時間単位での取得を認める。

ア 女性の一般職非常勤職員が、生後1年に達しない子を育てる場合(育児時間)

1日につき2回、各30分

イ 一般職非常勤職員が、生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合(ライフサポート休暇(生理休暇))

1回につき3日以内の期間

ウ 子の看護等のため次のいずれかの事由に該当する場合(子の看護等休暇)

(ア) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)を養育する一般職非常勤職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行う場合、疾病の予防を図るために当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる場合又は学校保健法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴う当該子の世話を行う場合

(イ) 一般職非常勤職員が、子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

全ての事由を通じて1年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

エ 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合(短期の介護休暇)

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

オ 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合(骨髄等提供休暇)

必要と認められる期間

カ 妊娠中又は出産後1年以内の一般職非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊産婦の保健指導・健康診査休暇)

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年以内はその間に1回(医師等の特別な指示があった場合にあっては、いずれの期間においてもその指示された回数)、それぞれ1回につき1日以内の期間

キ 妊娠中の一般職非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(妊婦の通勤緩和)

勤務時間の始まり又は終わりにおいて1日を通じて1時間以内の期間

ク 妊娠中の一般職非常勤職員が妊娠に起因する障害のため勤務が著しく困難である場合(妊娠障害休暇)

1回の妊娠につき14日以内の必要な期間

ケ 第3の1の規定により勤務時間を4週間につき1週間当たり25時間以上29時間以内の範囲内で定められた一般職非常勤職員が傷病のため療養が必要と認められる場合(6のイ及びウに掲げる場合を除く。)(療養休暇)

90日以内の期間(期間の計算については、6のウにより与えられた休暇に係る期間を含み、再度の任用前に本号又は6のウにより与えられた引き続く休暇に係る期間を含む。)

コ 次のいずれにも該当する一般職非常勤職員が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合(介護休暇)

(ア) 第3の1において勤務時間を4週間につき1週間当たり25時間以上29時間以内の範囲内で定められた一般職非常勤職員

(イ) 指定期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(再度の任用が行われる場合にあっては、再度の任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない一般職非常勤職員

指定期間内において必要と認められる期間

サ 次のいずれにも該当する一般職非常勤職員が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合(介護時間)

(ア) 第3の1において勤務時間を4週間につき1週間当たり25時間以上29時間以内の範囲内で定められた一般職非常勤職員

(イ) 1日につき6時間15分以上勤務する日がある一般職非常勤職員

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該一般職非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(2) 一般職非常勤職員には、5、6及びこの(1)に定めるもののほか、法律の要請により休暇の付与が必要となる場合は、1日又は1時間を単位として、無給休暇を与えるものとする。

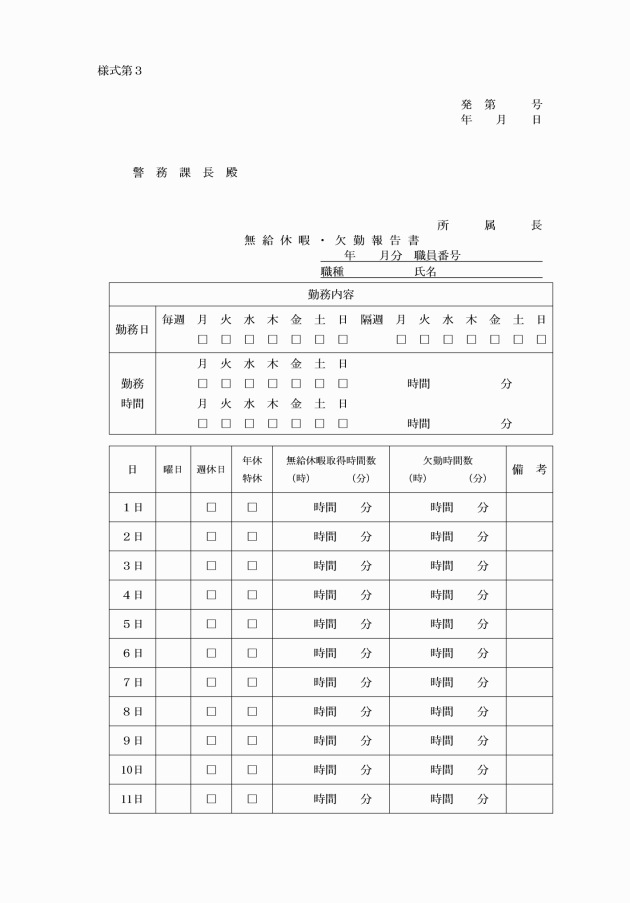

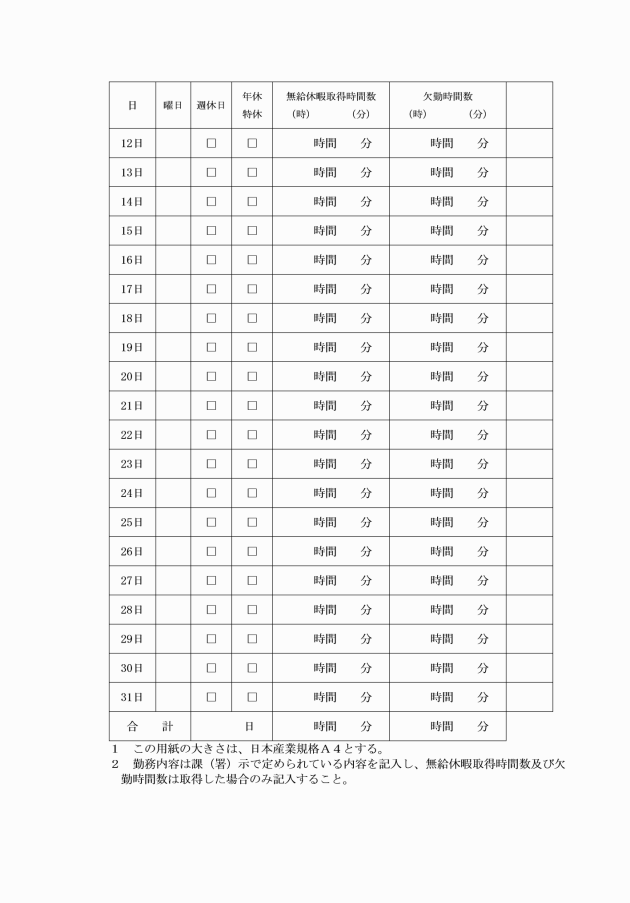

(3) 所属長は、一般職非常勤職員に、(1)又は(2)の無給休暇を与えたときは、無給休暇の取得状況について、当該休暇を取得した日の属する月の翌月の1日までに無給休暇・欠勤報告書(様式第3)により警務課長に報告(警務課給与第三係経由。以下8において同じ。)すること。

(4) (1)のイからキまでに掲げる休暇を時間単位で取得する場合に、1時間を単位とする休暇を日に換算するときは、4週間の総勤務時間数を4週間の勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)をもって1日とする。

(5) 一般職非常勤職員が、5、6又はこの(1)の休暇を取得する場合の手続は、正規職員の例による。

8 欠勤

一般職非常勤職員が、取得できる休暇の日数の範囲を超え、所定の勤務時間中に勤務しないこととなる場合は、欠勤とする。この場合において、所属長は、当該職員の欠勤の状況について、無給休暇・欠勤報告書により警務課長に報告すること。

9 育児休業等

(1) 一般職非常勤職員は、当該職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛知県条例第2号)第2条の3各号に規定する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として同条例第2条の4に規定する場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、本部長の承認を受けて育児休業をすることができる。

(2) 一般職非常勤職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと本部長が認めるときは、職員の育児休業等に関する条例の定めるところにより、当該職員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

(3) 一般職非常勤職員から(1)により育児休業に係る請求があった場合において、代替職員が必要と認められるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、代替の一般職非常勤職員を任用することができる。

第4 服務等

1 服務

(1) 一般職非常勤職員の服務については、正規職員の例による。

(2) 一般職非常勤職員の職務専念義務の免除については、正規職員の例による。

2 分限

一般職非常勤職員の分限については、法及び職員の分限に関する条例(昭和43年愛知県条例第4号)の定めるところによる。

3 懲戒

一般職非常勤職員の懲戒については、法及び職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和26年愛知県条例第38条)の定めるところによる。

第5 離職

一般職非常勤職員は、次のいずれかに該当する場合は、離職するものとする。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 任用期間が満了した場合

(3) 死亡した場合

(4) 第4の2及び3の定めによる分限免職及び懲戒免職の場合

第6 身分証明書

1 警務課長は、一般職非常勤職員の身分を明らかにする必要があると認める場合は、一般職非常勤職員に身分証明書を交付すること。

2 身分証明書の様式その他必要な事項については、身分証明書に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第35号)の規定を準用する。

第3章 臨時的任用職員

第1 任用手続等

臨時的任用職員の任用手続等は、この要綱に定めるもののほか、職員採用要綱に定めるところに準ずるものとする。

第2 給与等

1 給与

臨時的任用職員の給与及びその支給方法は、正規職員の例による。ただし、初任給の特例、昇給、通勤手当の特例及び退職手当については、次に定めるところによる。

ア 初任給として受けるべき号給は、その者が属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給の額を超える額の号給とすることは、原則としてできない。

イ 令和2年4月1日時点において、その前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける臨時的任用職員の号給が、令和2年4月1日において新たに臨時的任用職員となる場合に受けることとなる号給(以下「新たな号給」という。)よりも下位の号給となる場合においては、新たな号給をもって、当該職員の号給とすることができる。

ウ 昇給は行わない。

エ 通勤手当の支給対象となる職員のうち、予定任用期間が1か月以上あり、かつ、採用の日が月の1日でないものについては、次のとおり、採用の日の属する月(以下「採用月」という。)に係る通勤手当を支給する。

(ア) 支給額

通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4)の規定により算出した支給単位期間1か月の通勤手当の額に、採用月の採用の日から末日までの日数を当該月の総日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)。

(イ) その他

採用月に勤務予定日及び勤務実績がないとき又は通勤手当に関する規則第3条による届出が採用の日から15日を経過した後にされたときは、通勤手当は支給しない。

また、一般職非常勤職員等(臨時補助職員を除く。)が離職し、当該職員が離職した日の属する月に新たに臨時的任用職員として任用される場合は、通勤手当は支給しない。ただし、離職した職に係る離職した日の属する月の通勤手当又は通勤費相当額が支給されていない場合を除く。

オ 臨時的任用職員の退職手当の支給については、職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号。以下「退職手当条例」という。)の規定によるほか、正規職員の例による。この場合において、退職手当条例第5条の2第1項中「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは、「臨時的任用職員又は任期付採用職員(以下「臨時的任用職員等」という。)が退職の日又はその翌日に臨時的任用職員となった場合において、当該給料月額が先の臨時的任用職員等として受けていた給料月額より少なくなったとき」と読み替える。

また、令和2年4月1日以前から在職している臨時的任用職員のうち、同日以後も引き続き在職する者の退職手当条例第7条第2項の適用について、同項中「職員となつた日の属する月」とあるのは「令和2年4月」と読み替える。さらに、退職手当条例第7条第3項中「再び職員」とあるのは「再び臨時的任用職員等」と、第19条第1項中「再び職員」とあるのは「再び臨時的任用職員又は正規職員」と読み替える。

なお、退職手当条例第7条第5項、第7条の2、第8条及び第19条第2項から第5項まで並びに職員の退職手当の支給手続規則に関する規則(昭和30年愛知県規則第46号)第3条第9項の退職手当の通算に関する証明書(様式第8号)に関する規定は、適用しない。

2 旅費

臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、正規職員の例により旅費を支給する。

第3 勤務時間等

1 勤務管理等

2 宿日直勤務の制限

所属長は、臨時的任用職員に宿日直勤務を命じてはならない。

第4 服務及び懲戒

臨時的任用職員の服務及び懲戒については、正規職員の例による。ただし、不利益処分に関する審査請求及び分限の規定は、法第29条の2により適用されない。

第4章 任期付採用職員

第1 任用手続等

任期付採用職員の任用手続等は、この要綱に定めるもののほか、職員採用要綱に定めるところに準ずるものとする。

第2 給与等

1 給与

任期付採用職員の給与及びその支給方法は、正規職員の例による。

2 旅費

任期付採用職員が公務のため旅行したときは、正規職員の例により旅費を支給する。

第3 勤務時間等

1 勤務管理

任期付採用職員の勤務時間、休暇等については、勤務管理規程に定めるところによる。

2 宿日直勤務の制限

所属長は、任期付採用職員に宿日直勤務を命じてはならない。

第4 服務、分限及び懲戒

任期付採用職員の服務、分限及び懲戒については、正規職員の例による。

第5章 臨時補助職員

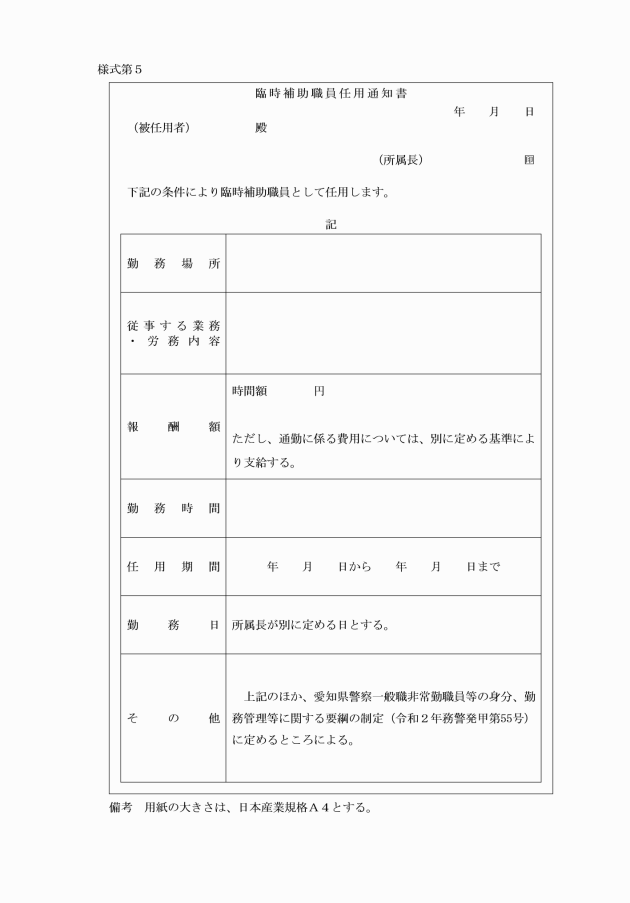

第1 任用手続等

1 範囲

臨時補助職員とは、次の各号の全てに該当する者とする。

ア 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)を占める者

イ 臨時の補助的な業務又は肉体的若しくは機械的な労務に従事する者で、同一人を継続して任用する必要がなく、日々交替があっても業務の遂行に支障がないと認められる職に任用するもの

ウ 3か月を超えない範囲内において任用する者

2 任用等

(1) 臨時補助職員は、法第16条各号の規定に該当しない者のうちから選考により本部長が採用し、任用する。

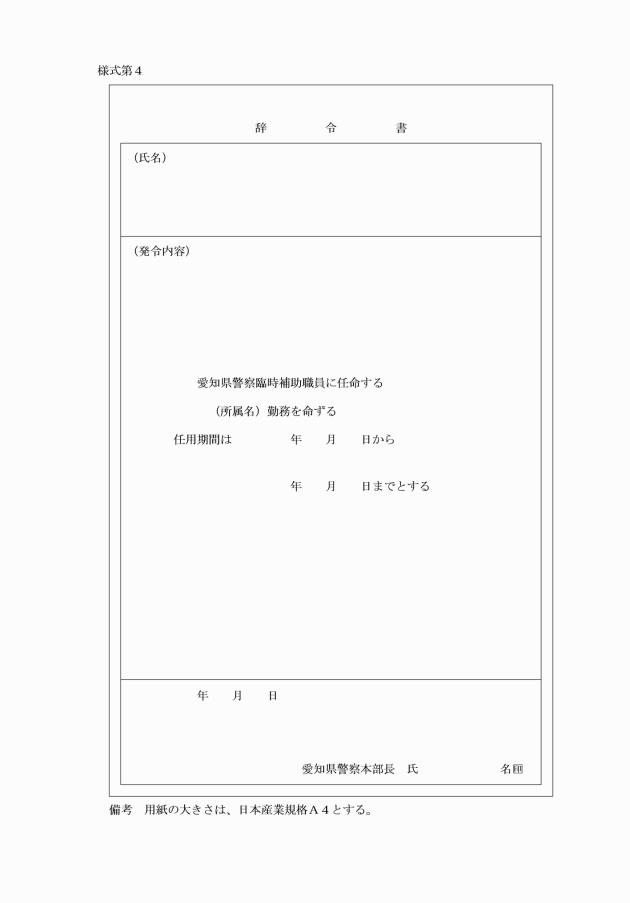

(2) 臨時補助職員の任用は、辞令書(様式第4)を交付して行う。

(3) 臨時補助職員の任用期間は、3か月を超えない期間とする。

3 任用手続

(2) 所属長は、臨時補助職員の任用に当たっては、当該臨時補助職員が従事する業務の主管課長に対し、予算措置に必要な時給等に関する事項を連絡すること。

(3) 主管課長は、総務部会計課長に対し、臨時補助職員を任用するために必要となる報酬の予算措置を依頼すること。

(4) 所属長は、予算配分を受けた後、任用予定者に臨時補助職員任用通知書(様式第5)を交付し、任用すること。

(5) 所属長は、臨時補助職員任用通知書の写しを警務課長に送付(警務課人事第四係経由)すること。

4 条件付採用

臨時補助職員の採用は、全て条件付きのものとし、その職において1か月間勤務し、その間、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用とする。ただし、条件付採用の期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間、条件付採用の期間を延長する。

5 人事評価等

臨時補助職員の人事評価に関する事項については、警務課長が別に通知する。

第2 報酬及び費用弁償

1 報酬

(1) 臨時補助職員に支給する報酬は、正規職員に支給される給料(給料の調整額を除く。)及び地域手当を基礎として警務課長が別に定め、その者の職種、勤務時間等に応じて日額で支給する。

(2) 臨時補助職員が、正規の勤務時間を勤務しない場合は、第3の4の有給休暇を与えられたときを除き、勤務しない時間に相当する額を正規職員の例により減額する。

なお、勤務しない時間が1時間に満たない場合において、その時間が30分以上のときは勤務1時間当たりの額の2分の1に相当する額を減額し、30分未満のときは減額しない。

(3) 臨時補助職員が通勤したときは、別に定める基準により、通勤に係る費用を支給する。

(4) 月の初日から末日までの報酬及び通勤に係る費用は、翌月の16日に支給するものとする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日とする。

なお、特別の事情がある場合は、この限りでない。

ア 翌月の16日が日曜日に当たる場合 14日

イ 翌月の16日が土曜日に当たる場合 15日

ウ 翌月の16日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合 17日

2 旅費

臨時補助職員が公務のため旅行したときは、正規職員の例により旅費を支給する。

第3 勤務時間等

1 勤務時間

臨時補助職員の勤務時間は、1日につき7時間以内で、かつ、1週間につき29時間未満とし、その割振り及び休憩時間は、所属長が定める。

2 休憩時間

1日の勤務時間が6時間を超えるときは、45分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

3 時間外勤務等の制限

所属長は、臨時補助職員に時間外勤務、深夜勤務及び宿日直勤務を命じてはならない。

4 有給休暇

臨時補助職員には、次に掲げる場合において、1日又は1時間を単位として有給休暇を与える。

ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合又は裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合

イ 公務上又は通勤上の傷病について、療養するため勤務することができない場合

ウ 労働基準法第65条に規定する産前産後の期間

5 無給休暇

臨時補助職員には、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇を与えるほか、次に掲げる場合において、1日又は1時間を単位として無給休暇を与える。

ア 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通遮断等やむを得ない事由により勤務することができない場合

イ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむ得ないと認められる場合

ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条に規定する伝染性の疾病その他の疾病に罹患し、勤務させることができない場合

エ 労働基準法第67条に規定する育児時間

オ 労働基準法第68条に規定する生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置を必要とする場合

第4 服務、分限及び懲戒

臨時補助職員の服務、分限及び懲戒については、正規職員の例による。

第5 離職

1 所属長は、臨時補助職員が次のいずれかに該当する場合は、当該職員を離職させ、又は解雇するものとする。

(1) 退職の願い出があった場合

(2) 死亡した場合

(3) 任用期間が満了した場合

(4) 勤務実績がよくない場合

(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

2 臨時補助職員の解雇制限及び解雇の予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定を適用する。

〔令2務警発甲102号令3務警発甲62―1号令4務警発甲17号同37号同85号・本別記一部改正〕

別表第1

一般職非常勤職員年次有給休暇日数表

週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 勤務年数 | ||||||

0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||

5日 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

備考 1週間の所定勤務時間が29時間の者については、週所定勤務日数の5日の項を適用する。

別表第2

年度途中採用一般職非常勤職員年次有給休暇日数表

週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 新たに一般職非常勤職員となった月 | ||||||

4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||

5日 | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |

4日 | 169日~216日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |

3日 | 121日~168日 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |

2日 | 73日~120日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |

1日 | 48日~72日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |

備考 1週間の所定勤務時間が29時間の者については、週所定勤務日数の5日の項を適用する。

別表第3

一般職非常勤職員年次有給休暇繰越上限日数表

週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 勤務年数 | ||||||

1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | ||

5日 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

備考

1 前年度(勤務年数が1年の場合は、新たに一般職非常勤職員に任用された日を起算日とする6か月間(6か月に満たない者については、新たに一般職非常勤職員に任用された日から当該年度の3月31日までの間))中における出勤日数が全勤務日数の8割以上とならない場合については、当該年度の年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことはできない。

2 1の全勤務日数とは全日数(年度の途中において新たに任用された一般職非常勤職員については、任用日以後の全日数)から週休日及び休日を差し引いた日数とし、1の出勤日数とは全勤務日数から無給休暇日数(無給休暇の理由が、私傷病の場合に限る。)及び欠勤日数を差し引いた日数とする。

3 1週間の所定勤務時間が29時間の者については、週所定勤務日数の5日の項を適用する。

別表第4

一般職非常勤職員親族死亡特別休暇日数表

死亡した親族 | 特別休暇の日数 | |

4週間につき1週間当たりの勤務時間が29時間の場合 | 4週間につき1週間当たりの勤務時間が25時間以上29時間未満の場合 | |

配偶者 | 7日 | 6日 |

父母 | 7日 | 6日 |

子 | 5日 | 4日 |

祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合は、7日) | 2日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合は、6日) |

孫 | 1日 | 1日 |

兄弟姉妹 | 3日 | 2日 |

おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては、6日) |

父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、6日) |

子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、4日) |

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日) |

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日) |

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 | 1日 |

備考

1 子には配偶者の連れ子を含むものとし、職員本人との間に法定血族関係(養子縁組等)が生じていない場合がある。

2 日数は、休暇の承認が与えられた日から計算する。

3 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合は、往復に要する日数を加算することができる。

別表第5

臨時的任用職員年次有給休暇日数表

在職月数 | 年次有給休暇日数 |

1月 | 2日 |

2月 | 3日 |

3月 | 5日 |

4月 | 7日 |

5月 | 8日 |

6月 | 10日 |

7月 | 12日 |

8月 | 13日 |

9月 | 15日 |

10月 | 17日 |

11月 | 18日 |

12月 | 20日 |

備考 この表において、「在職月数」とは、辞令により明示された任用期間のうち、1年度において在職する月数(その期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月として計算した月数とする。)をいう。

〔令4務警発甲37号・本様式全部改正〕

〔令4務警発甲37号・本様式全部改正〕

〔令4務警発甲37号・本様式全部改正〕