○愛知県警察行政文書管理規程の運用

平成16年11月26日

務警・総務発甲第140号

このたび、愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定め、平成17年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察文書管理規程の運用(平成13年務警・総務発甲第107号)は、廃止する。

記

第1 総則

1 第1条関係(趣旨)

(1) 行政文書の管理は、適正で能率的な事務処理のためのみならず、透明性の高い、開かれた愛知県警察を実現するためにも欠かせない。このため、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)では、行政文書の管理に関する定めを設けることを義務付けている。

(2) この規程の適用対象は、警察本部長が管理する行政文書である。警察本部長が管理する行政文書には、愛知県公安委員会行政文書管理規程(平成13年愛知県公安委員会規程第3号)第4条第2項の規定に基づき警察本部長が管理することとなる公安委員会名義の行政文書を含む。

2 第2条関係(定義)

(1) 本条は、この規程で用いられる主要な用語について、その定義を定めたものである。この通達において用いられる用語は、規程中の略称その他の用語の使用の例による。

(2) 第1号の「行政文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録であって、当該職員が組織的に用いるものとして、警察本部長が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除く。

(3) 第2号の「行政文書ファイル」とは、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。

個別フォルダー等の収納用具にとじ込まれた行政文書の集合物と行政文書ファイルとは必ずしも同一ではないことに留意する必要がある。

(4) 第3号の「総合文書管理」とは、次の文書管理をいう。

ア 文書の収受、供覧、起案、決裁、施行、保管、保存、廃棄等を通じた管理

イ 紙文書だけでなく電子文書等を含む管理

(5) 第4号の「電磁的記録」のうち行政文書として管理しなければならないものは、次のものが考えられる。

ア 法令、訓令、要綱等により、電磁的記録による管理が義務付けられ、又は認められているもの

イ 申請、届出等において、電磁的記録による提出を認められているもの

ウ 委託契約等で、電磁的記録による納入を指示されているもの

エ 録画テープなど、紙にプリントアウトできず電磁的記録としてのみ保管されているもの

オ データベース(蓄積された情報の集合体をいう。)、統計資料その他これに類するものとして管理されているもの

カ 愛知県警察のホームページ又はコノハネットワーク(愛知県警察WANシステム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第165号。以下「システム運用管理要綱」という。)に定めるコノハネットワークをいう。以下同じ。)に登載されたもの

キ ネットあいち又は愛知県行政情報通信ネットワーク(愛知県警察オープンネットワークシステム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第166号。以下「APオープン運用管理要綱」という。)に定める愛知県行政情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)に登載されたもの

ク 上記以外で、組織的に用いられているもの

(6) 第5号の「事案」とは、問題になっている事柄そのものをいう。通常、一つの事案を処理するため複数の文書が作成される。

(7) 第5号の「処理が完結した」とは、次のときをいう。

ア 施行を要する行政文書の場合は、施行の終わったとき。

イ 施行を要しない行政文書で決裁を要する行政文書の場合は、決裁の終わったとき。

ウ 供覧を要する行政文書をシステムにより供覧する場合は、供覧がなされたとき。ただし、書面により供覧する場合は、供覧の終わったとき。

エ 決裁及び供覧を要しない行政文書の場合は、組織的な利用がなされたとき。

(8) 第6号の「未完結文書」としては、次のものが考えられる。

供覧中の文書、回答を要する行政文書で回答案を作成中のもの、回議中の行政文書、追記式の帳票で追記の終わっていない行政文書等

3 第3条関係(事務処理の原則)

(1) 事務処理に当たっては、正確性の確保、責任の明確化等の観点から文書を作成することを原則とする。

(2) 文書の作成義務が免除される場合の一つとして、「意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合」が定められているが、「意思決定」は、権限を有する者の名義で行われるものを指し、「同時に文書を作成することが困難である場合」としては、緊急に事務処理をしなければならない場合、会議において口頭了承を行う場合等が考えられるが、事案が軽微なものである場合以外は、事後に文書を作成する必要がある。

(3) 「事案が軽微なものである場合」とは、事後に確認が必要とされるものでなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じない場合であり、例えば、所管業務に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打ち合わせなどがある。

(4) 文書の処理に当たっては、次の事項に注意しなければならない。

ア 正確であること。

イ 迅速であること。

ウ 適法であること。

エ 責任を持つこと。

オ 丁寧に扱うこと。

カ 処理状況を明確にすること。

キ 私有化しないこと。

ク 状況に適応すること。

(5) 文書の作成に当たっては、愛知県公安委員会行政文書書式規程(平成29年愛知県公安委員会規程第8号)、愛知県警察行政文書作成要領の制定(平成13年務警発甲第42号)、愛知県警察行政文書書式例の制定(平成29年務警発甲第117号)等に従うほか、分かりやすく、的確かつ簡潔な文書になるよう心掛ける必要がある。

なお、システムに添付する電磁的記録が1メガバイトを超える場合には、当該電磁的記録への大容量の画像の添付を控える、使用するアプリケーションソフトを変更する、圧縮ソフトを活用するなどシステム及び通信回線に過大な負荷をかけないための必要な措置を執るものとする。

4 第4条関係(行政文書の種類)

(1) 本条は、行政文書をその内容又は性質により分類したものである。

(2) 第2号の「訓令」は、原則として題名を「何々規程」とし、条をもって構成する法規文としての体裁を整えるものとする。

(4) 第3号の「通達甲」は、警察本部長名で発出する必要のある通達である。通達甲において訓令等の細目的事項を規定した場合は、その有効期間は、当該訓令等の有効期間を超えることができない。

(5) 第4号の「通達乙」は、部長がその掌理する事務について、警察本部長の命を受けて部長名で発する通達である。通達乙の施行者名は原則として当該事務を掌理する部長名とするが、事務を掌理する部長が明らかに2以上となる場合は、施行者名を連名とすることができる。この場合は、起案する部の部長名を先に記載するものとする。通達乙において訓令、通達甲等の細目的事項を規定した場合は、その有効期間は、当該訓令、通達甲等を超えることができない。

(7) 第5号の「課示等」は、訓令、通達甲等において所属長への委任規定がある場合及び所属において独自の細目的事項を定めて実施する必要がある場合を除き、訓令、通達甲等と同じ内容のものを課示等として重ねて部下職員に発出する必要はないものとする。

(8) 第8号の「一般文書」のうち、アからウまでは行政文書の性質により分類したものであり、エは行政文書の内容に着眼して分類したものである。

(9) 第9号の「その他前各号に該当しない行政文書」には、願い、届け、辞令書等の部内関係文書や決裁又は供覧の手続を要しない行政文書である共用文書が含まれる。

5 第5条関係(行政文書の作成要領及び書式例)

(1) 行政文書の作成要領にあっては愛知県警察行政文書作成要領の制定において、行政文書の書式例にあっては愛知県警察行政文書書式例の制定において定める。

(2) 公安委員会規則、公安委員会規程等の書式は、愛知県公安委員会行政文書書式規程によることとなる。

〔平17務警発甲55号平18務警発甲10号平27務警発甲232号平29務警発甲118号令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第2 行政文書の管理体制

1 第6条関係(警務部長)

(1) 警務部長は、次の文書事務を総括することとなる。

ア この規程その他の行政文書の管理に関する規程の整備に関すること。

イ 行政文書分類基準表の調整に関すること。

ウ 行政文書の管理に関する事務の指導、監督、研修等の実施に関すること。

エ その他行政文書の管理に関する事務の総括に関すること。

(2) 警務部長は、文書事務の合理化、適正化等のため、必要により、所属における行政文書の管理その他行政文書の管理の状況について実地検査やシステム上の検査を行うものとする。

2 第7条関係(総務部長)

総務部長は、次の文書事務を総括することとなる。

ア 行政文書の接受及び発送に関すること。

イ 愛知県警察例規集等の行政文書の編集に関すること。

ウ 行政文書の収受及び保存に関すること。

3 第8条関係(部長)

(1) 部長は、掌理する事務に関し次の文書事務を統括することとなる。

ア 行政文書の管理に関する規程の整備に関すること。

イ 行政文書分類基準表の調製に関すること。

ウ 行政文書の管理に関する事務の指導、監督、研修等の実施に関すること。

エ その他行政文書の管理に関する事務の総括に関すること。

(2) 部長は、文書事務の合理化、適正化等のため、必要により、所属における行政文書の管理及びその他行政文書の管理の状況について必要な実地検査等を行うものとする。

4 第9条関係(警務部警務課長)

警務部警務課長は、警務部長の補佐、文書事務の改善及び文書事務に関する指導及び助言を行うものとする。

5 第10条関係(総務課長)

本条は、愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)に基づいて、行政文書の管理に係る総務課長の権限を定めたものである。

6 第11条関係(所管所属長)

本条は、所管所属長が部長を補佐して、愛知県警察における所管業務の指導・企画を実施する立場にあることから、所管業務に係る文書事務の適正化及びシステムの利用促進についても配慮し、所管業務を担当する者に必要な指導及び助言をすることを定めたものである。

7 第12条関係(所属長)

(1) 所属長は、所属における文書事務を統括し、整理場所、保管場所及び保存場所の指定、未処理文書の追求等の責務を負うものである。

(2) 所属長は、整理場所、保管場所及び保存場所の指定、未処理文書の追求等の事務を所属の庶務若しくは企画を担当する課長補佐又は警察署警務課長に行わせることができる。

8 第13条関係(次長等)

本条は、文書事務における次長等の責務を定めたものである。

9 第14条関係(庶務・企画担当課長補佐及び警察署警務課長)

警察本部及び名古屋市警察部の所属の庶務又は企画を担当する課長補佐及び警察署警務課長は、次長等を補佐し、整理場所、保管場所及び保存場所の指定、未処理文書の追求、文書管理事務に関する教養、システムの利用促進等の事務を執るものとする。

10 第15条関係(文書管理担当者)

(1) 文書管理担当者については、文書事務に関して指導的な立場にあるので、原則として、愛知県警察の組織に関する規程(平成9年愛知県警察本部訓令第4号。以下「組織規程」という。)第2条第1項及び第3条第1項の係並びに第4条第1項の課の附置機関並びに第5条の課の単位(以下「文書管理単位」という。)の事務を統括する者をもって充てるものとする。ただし、当該文書管理が複数の庁舎に設置されている場合、文書管理単位が1であっても文書管理単位を分割する必要がある場合等は、警務部警務課長の承認を得て文書管理単位を分割して当該単位の事務を統括する者をもって充てることができる。

(2) 文書管理担当者は、所属長及び次長等の指揮を受けて、文書整理担当者を指示し、当該所属における文書等及び電磁的記録の点検並びに行政文書の審査を行うものとする。また、行政文書の整理、保管及び保存の状況等を常に把握するとともに、文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。

(3) 組織規程第4条第1項の課の附置機関の文書管理担当者は、本条第2項に規定する所属長の指名により、課長補佐又は同相当職以上の職員に文書管理担当者の事務を分掌させることができる。

(4) 文書管理担当者の指名の方法は、課示等により行うものとする。

11 第16条関係(文書整理担当者)

(1) 文書整理担当者は、文書管理単位ごとに1人以上置くものとする。

(2) 文書管理単位が交番、駐在所、分駐所等の複数の庁舎にわたる場合又は同一庁舎内であっても複数の部屋にわたる場合は、当該庁舎及び部屋単位ごとに1人以上設置するものとする。

(3) 組織規程第4条第1項の係のように、文書管理単位において事務が複数に分割されて処理されている場合は、当該事務処理の単位ごとに1人以上置くものとする。

(4) 文書整理担当者の指名の方法は、課示等により行うものとする。

(5) 第3項の「事務担当者」に対する指示権限は、文書事務の適正な管理及び運営のため、特にこの条において認めたものである。

12 第17条関係(職員)

本条は、行政文書は文書管理担当者及び文書整理担当者のみが管理するのではなく、職員それぞれがその置かれた職において取り扱う文書等及び電磁的記録を適正に管理し、及び処理しなければならないことを定めたものである。

第3 電磁的記録の受信等及び文書等の受領等

1 第18条関係(電磁的記録の受信等)

(1) 第1項の「通信回線を利用して各所属に到達した電磁的記録」とは、警察文書伝送システム、情報管理システム等により各所属宛に送信されたものをいい、電子掲示板又はコノハネットワークに設けられた所属のホームページその他の愛知県警察ポータルサイトに関連付けられたウェブページ(以下「所属ホームページ等」という。)に登載されたものを含まない。

(2) 通信回線を利用する電磁的記録は、所属で受信することが原則となる。ただし、総務課で受信したもので、総務課の所管に属さない場合は、総務課長が所管所属に配布する。

(3) 郵便などにより到達した電磁的記録媒体は、文書等に準じて処理される。

(4) 第2項の「所管所属」とは、当該行政文書に係る事務を分掌する所属をいう。

2 第19条関係(受信した電磁的記録の回付等)

本条は、第18条により受信し、又は配布された電磁的記録が当該所属の所管に属さないものである場合の取扱いについて定めたものである。

3 第20条関係(電磁的記録の収受)

(1) 本条は、次に掲げる電磁的記録の収受手続を示したものである。

ア 所属が受信し、又は所属へ配布された電磁的記録

イ 所属へ回付された電磁的記録

(2) 収受とは、電磁的記録が到達したことを確認することである。

(3) 文書管理担当者の点検により、行政文書と個人文書とがえり分けられることになる。

(4) 文書管理担当者は、システムの「受領一覧」から所管業務に係る文書を選択し、収受事務を担当する者を指定する。

(5) 収受事務を担当する者に指定された者は、「収受票入力」画面に必要事項を登録することにより収受手続を行う。

4 第21条関係(警察本部本庁舎)

(1) 本条は、警察本部本庁舎に到達した文書等の受領についての手続を示したものである。

(3) 公安委員会又は警察本部長宛の封書で、封皮の記載事項のみでは所管所属が推定できないものは、開封せず、直ちに、当該封書にこれを取得した経過及び日時を記載した書面を添えて総務課に送付するものとする。

(5) 各所属においてファクシミリにより受信した文書は、「文書等」として所属で受領することとなる。

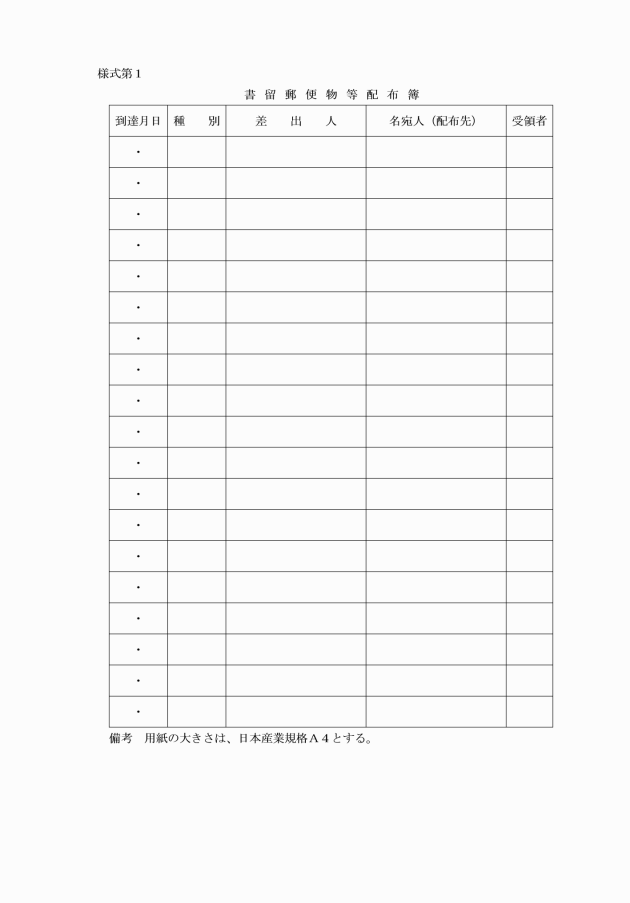

(6) 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に定める警察署当番、当直勤務及び総合業務に従事する者は、当該勤務中に書留郵便物等を受領した場合は、当該文書の封皮に受領時間を記入するものとする。

5 第22条関係(受領した文書等の回付等)

所属長は、第2号の規定により回付する場合において、文書等が書留郵便物等配布簿に登載されているものであるときは、総務課長に対し文書等の回付を連絡するものとする。連絡を受けた総務課長は、書留郵便物等配布簿にその旨を記載するものとする。

6 第23条関係(警察本部分庁舎等)

本条は、警察本部分庁舎及び警察署においても警察本部本庁舎に準じた取扱いをすることを定めたものである。

7 第24条関係(文書等の収受)

(1) 本条は、次に掲げる文書等の収受手続を示したものである。

ア 所属に配布され、又は所属で直接受領又は受信した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録媒体

イ ファクシミリにより受信した文書

(2) 記録媒体に記録された電磁的記録をシステムに登録した場合は、収受電子文書となる。

(3) 収受とは、文書等が到達したことを確認することであり、収受票は、到達日を記録するために添付する。したがって、閉庁日に文書等が到達した場合において、到達日を確認することができたときは、到達日をシステムに登録するよう努める。

(4) 電磁的記録媒体に収受票を添付することができない場合は、収受票を当該記録媒体のケース等に貼り付け、又は収納する。

(5) 文書管理担当者の点検により、行政文書と個人文書とがえり分けられることになる。

(6) 第1項ただし書の「文書管理担当者が収受手続の必要がないと認めるもの」の例としては、営利広告、死亡通知等がある。

(7) 行政文書については、その処理状況を明確にし、処理の適正化を図る必要がある。このため、事務担当者が収受文書についてシステムに登録する際は、原則として処理期限を明示するものとする。

(8) 相手方からの照会文書で回答期限を示されている場合は、その日が処理期限となるのではなく、少なくともその期日までに相手方に回答文書が到達するように、郵送などに必要な日数を考慮して処理期限を設定するものとする。

(9) 債権譲渡通知書、差押通知書その他文書等の収受の日時が権利の得喪に関係するものは、収受票を添付するほかに到達の時刻を明記しなければならない。到達時刻については、これらの文書等を受領した者に確認するものとする。

〔平26務警発甲65号平27務警発甲232号令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第4 起案及び決裁等(第25条関係)

1 本条は、起案し、及び決裁又は公安委員会認証を受ける場合のシステム利用の原則を定めたものである。

2 第1項の「回議」とは、起案者が立案した文書を関係職員に回して意見を聞き、又は承認を求めることをいい、原則としてシステムにより警察本部長又は警察署長まで行う。ただし、警察本部長及び警察署長以外の者が専決することができる事務については、あらかじめ定められた専決権者まで回議を行うこと。

3 第1項の「決裁」とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が、最終的に意思決定を行うことをいう。

4 紙決裁により回議することができるのは、次に掲げるもののほか、システムが利用できない場合に限られる。

(1) 法令等により、書面での保存が求められているもの

(2) 決裁時において、診断書等の添付資料との照合が必要なもの

(3) 書面で収受した文書に基づいて起案するもの

(4) その他システムによる回議が適当でないと所属長が認めるもの

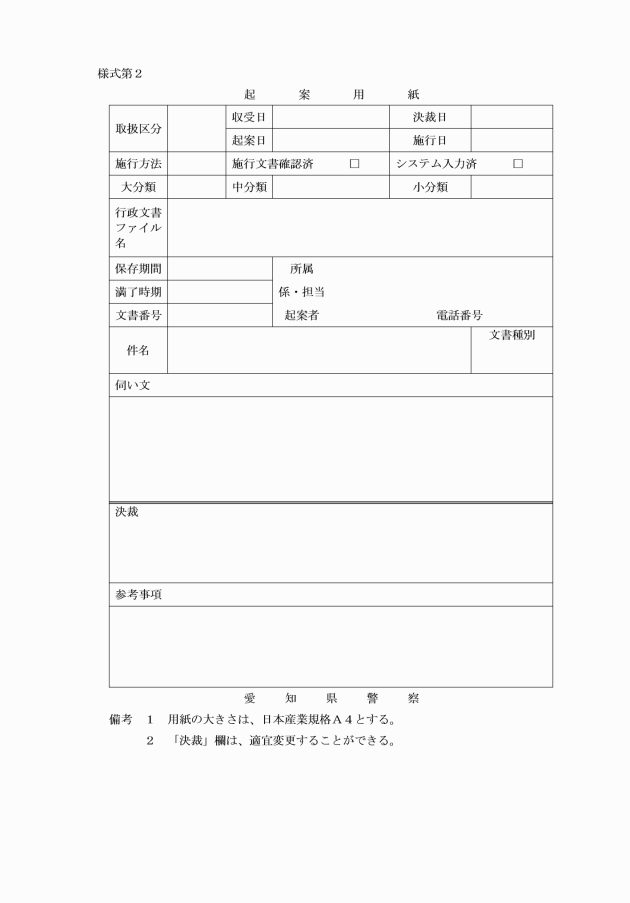

5 紙決裁を受ける文書については、起案用紙(様式第2)を出力し、紙決裁とすること。

6 第2項の「緊急事態その他の事由」とは、大規模災害等の発生による停電等のほか、システムの保守管理、故障等によるシステムの停止をいう。

なお、同項の規定により任意の様式を用いて起案したときは、システムの復旧後、速やかにシステムに必要事項を登録すること。

7 システムを使用しない場合は、第85条の手続を執らなければならない。

8 規則や訓令などで文書処理の方法が定められているもの(決裁欄への押印等)については、第88条の規定により本条の規定の適用が除外される。

〔令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第5 合議、供覧等

1 第29条関係(合議)

(1) 関係部課に対して合議を求める場合においても、事務の迅速化、正確な処理という観点から必要最小限にとどめなければならない。単にその案件の決定を事前に知らせる必要があるだけにとどまるような場合は、合議によって処理することなく、その案件の写しを送付するなどして処理すべきである。

(2) 合議を求められた関係の部長、所属長又は課長において異議があるときは、システムのコメント欄に異議を記載するものとする。

(3) 書面により合議を求める場合において、関係の部長、所属長又は課長が多いときは、起案者の所属、職、氏名等の必要事項を記載した起案用紙に文案を添付して行うものとする。

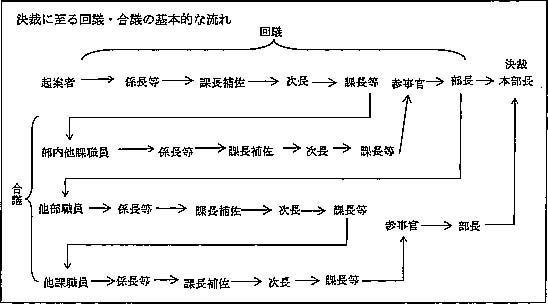

回議及び合議の順は、おおむね次のとおりとする。

3 第30条関係(不在処理の方法)

(3) 代決権限については、愛知県公安委員会の権限に属する事務の内部処理に関する規程及び愛知県警察事務決裁規程に定めるところによる。

(4) 書面により回議された事務を代決した場合は、決裁者の後閲を受け、又は事後に口頭で報告をする。

4 第31条関係(収受電子文書の供覧)

(1) 本条は、収受電子文書を供覧する場合の原則を定めたものである。

(2) 本条の「供覧」は、迅速に情報を共有するため上司に見せるという意味で用いるもので、これにより事務処理についての指示を求めたり、文書を起案したりすることはない。システムでは回議の順にかかわらず同時に閲覧することとなる。

(3) 第1項の「関係職員」とは、当該供覧を要する収受電子文書の事務に従事する者をいう。

なお、回付する範囲は、名宛人までとする。

(4) 決裁を受ける必要のない行政文書は、供覧の後完結文書となる。

(5) 第2項の「システムを利用することができないこと」とは、大規模災害等の発生による停電のほか、システムの保守管理、故障等によりシステムを利用することができないことをいう。

(7) 第4項の規定により、関係の部長、所属長又は課長へ供覧し、及び回付する範囲の限定がなされることとなる。

5 第32条関係(収受文書の供覧)

(1) 本条は、収受した文書等を供覧欄印により供覧する場合及び一応供覧する場合の原則を定めたものである。

(2) 第2項の「一応供覧」は、担当者が事務の性質により、直ちに処理、立案等ができない場合で、一応上司に供覧して処理についての指示を受けようとするときに用いる。

(3) 第3項の規定により、関係の部長、所属長又は課長へ供覧し、及び回付する範囲の限定がなされることとなる。

6 第33条関係(決裁等を要しない行政文書の取扱い)

(1) 行政文書のうち決裁、認証又は供覧の手続を要しないものを「共用文書」という。例えば、課(所)内検討資料、各種説明資料、軽微な事務連絡、週間・月間予定表、台帳等がこれに当たる。一方、備忘メモ等の個人メモ、個人的な検討段階にとどまる資料、下書き、正式文書と重複する当該文書の個人用写し等は、個人文書であり、共用文書には当たらない。

(2) 本条の「必要事項」とは、作成又は取得の時期(登録日)、作成者、行政文書分類及び保存期間のほか、文書件名、文書番号、行政文書ファイル名等をいう。

(3) 作成又は取得の時期(登録日)とは、当該文書等(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)が組織的な利用に供された日をいう。

(4) 個人文書との判別において、共用文書となる目安は、おおむね次のとおりであるが、事案によって、個別、具体的に判断する必要がある。

ア 作成・取得 職員が作成し、又は取得した。

イ 内容 当該職員が属する所属の職務に関わる内容が記載されている。

ウ 目的 組織的に用いる。

エ 配布・管理 当該文書等に記載された事項に関し決定権を有する職員に配布され、その者は内容を了知したか、又は業務上必要なものとして、電磁的記録媒体又は簿冊、個別フォルダー等の収納用具に整理され、文書等を作成し、又は取得した者以外の職員もその文書を使用できる。

オ 廃棄 個人の判断で自由に廃棄できない。

(5) (4)により共用文書に該当したとしても、情報公開請求に対する開示、不開示の判断は別途行うこととなる。

7 第34条関係(警察本部等における行政文書の審査)

(1) 警察本部等における行政文書の審査は、形式的審査のみならず、愛知県警察における調整の観点から、内容についても、当該行政文書を審査するものとする。したがって、所管所属長は、審査の対象となる文案のみならず、参考となる資料を添付して、警務部警務課長の審査を受けるものとする。

(2) 審査は、回議又は合議と同時に行う。この場合においては、審査の担当者は、電磁的記録にあってはシステムにより承認するものとし、文書等にあっては起案用紙に押印するものとする。

(3) 災害の発生時その他の緊急を要する場合は、警察本部等における通達甲の行政文書の審査を省略することができる。

8 第35条関係(部における行政文書の審査)

(1) 部における行政文書の審査は、形式的審査のみならず、内容についても部内調整及び事務の合理化の観点から審査するものとする。したがって、所管所属長は、部における審査の対象となる文案のみならず、参考となる資料を添付して、部の庶務を担当する課長の審査を受けるものとする。

(2) 部の庶務を担当する課長は、当該課の企画を担当する課長補佐に部における行政文書の審査を補佐させることができる。この場合においては、審査の担当者は、電磁的記録にあってはシステムにより承認するものとし、文書等にあっては起案用紙に押印するものとする。

(3) 災害の発生時その他の緊急を要する場合は、部における通達甲又は通達乙の行政文書の審査を省略することができる。

9 第36条関係(所属における行政文書の審査)

(1) 審査は、回議又は合議と同時に行う。この場合においては、審査の担当者は、電磁的記録にあってはシステムにより承認するものとし、文書等にあっては起案用紙に押印するものとする。

(2) 災害の発生時その他の緊急を要する場合は、所属における起案文書の審査を省略することができる。

〔平27務警発甲232号令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第6 施行

1 第37条関係(文書の記号及び番号)

(1) 本条は、行政文書の同一性を保証し、更に文書事務の適正な処理を確保するための手段として、行政文書には原則として記号及び番号を付けることとし、行政文書の種類ごとにその記号及び番号の付け方を定めたものである。

(2) システムにより起案する場合は、文書番号が必須入力事項となるので、システムにより採番した番号を施行する文書に記載して処理する。

(3) 一時的にシステムが利用できない場合において、採番する必要があるとき、又は管理する必要があるときは、付番用の帳票を別に作成する。この際、システムにより付番した番号と重複しないよう留意する。

(4) 公安委員会名義の行政文書の記号及び番号は、愛知県公安委員会行政文書書式規程の規定によることとなる。

(5) 行政文書の原議を愛知県公安委員会行政文書管理規程第4条第2項の規定により警察本部長が管理することとなる行政文書(公安委員会規則、公安委員会告示及び公安委員会規程の原議を除く。)の記号及び番号は、事案を処理した所属の記号及び番号を使用するものとする。

(6) 第6号の規定は、文書記号及び文書番号以外の記載を排除する趣旨である。

2 第38条関係(文書の発信者名及び宛先名)

(1) 行政文書の発信者名は、原則として公安委員会名、警察本部長名又は警察署長名を用いなければならないが、各所属に発する行政文書その他軽易又は特殊な行政文書については、部長名、財務統括官名、参事官名、首席聴聞官名、首席監察官名、局長名又は警察署長以外の所属長名を用いることができる。

(2) 役職名を用いる場合においては、発信名と宛先名とは、均衡を保つようにする。ただし、第4条第8号で定める一般文書の宛先名にあっては、その一般文書の内容が愛知県警察事務決裁規程の規定に基づいて専決できる事務に該当する場合には、本部次長(副隊長及び副校長を含む。)若しくは警察署副署長宛又は本部所属の企画担当補佐若しくは警察署課長宛のいずれかにすることができる。

(3) 宛先が知事、市町村長等の場合、題名だけでは、担当課がどこであるか判断しづらいことがある。受信先において速やかに処理できるよう、必要に応じ、宛先の下に括弧書きで担当課を記載してもよい。具体的な課名が特定できないときは、「(○○担当課)」と記載する。

3 第39条関係(施行の方法)

(2) 公安委員会規則、公安委員会告示のほか、警察本部告示及び警察署告示の「施行」は、県民に対して現実に法令としての効力を発動させることをいい、愛知県公報に登載する方法により行わなければならないものとする。

(3) 愛知県の機関へ一般文書を施行する際は、システムにより発信する方法によることを原則とする。

(4) 総務課において郵便、電報、信書便又は運送便により行政文書で発送する際、その発送方法、種別及び特殊取扱いの必要の有無を総務課逓送係担当者が決定し、又は認定することができる。

(5) 施行を要する行政文書が、郵便法(昭和22年法律第165号)第4条第3項に該当する場合は運送便により施行することはできない。

(6) 官報、愛知県公報等への登載の依頼は、当該行政文書を施行する所属において行うものとする。

(7) 第5号の「情報管理システムを構成するネットワーク」とは、コノハネットワーク及びAPオープンネットワーク(APオープン運用管理要綱に定めるAPオープンネットワークをいう。)をいう。

(8) 第6号の「それ以外の情報管理システムへの登録」とは、愛知県警察デジタルライブラリ(愛知県警察デジタルライブラリ運用要綱の制定(令和4年務警発甲第110号)に定める愛知県警察デジタルライブラリをいう。)等へ文書を掲載することをいう。

4 第40条関係(行政文書の浄書等)

本条は、行政文書に指示された修正をし、発信日及び文書番号を記載するなどの必要な記載を起案した所属において行うことの原則を確認したものである。

5 第41条関係(行政文書の校合)

本条は、浄書等をした行政文書が決裁文書と一致するかどうかを確認することを定めたものである。

6 第42条関係(公印)

(1) 郵便、信書便、運送便又は手渡しにより施行する行政文書には、愛知県公安委員会公印規程(令和5年愛知県公安委員会規程第1号)及び愛知県警察公印規程(令和6年愛知県警察本部訓令第33号)の定めるところにより、公印の管守者の承認を得て、公印を押印するものである。

(2) 電子決裁後、公印を押印して施行する場合は、所属において施行文書が決裁文書と同一内容であることを確認し、システムから出力された決裁済起案票の「施行文書確認済欄」にチェックを入れる。そして、公印管守者に、この決裁済起案票を証拠書類として提出して公印の使用について承認を受けることとなる。

(3) 外国においては、文書の真正性を示す手段として、通常サインが用いられる。したがって、外国の地方公共団体の機関等に宛てて行政文書を施行する場合は、公印の押印に代え、署名によることができることとする。

(4) 第3項第1号のうち「県の機関」は、次の機関とする。

ア 愛知県警察の所属

イ 公安委員会

ウ 知事

エ 公営企業管理者

オ 病院事業管理者

カ 教育委員会

キ 議会

ク 選挙管理委員会

ケ 監査委員

コ 人事委員会

サ 地方労働委員会

シ 収用委員会

ス 海区漁業調整委員会

セ 内水面漁場管理委員会

ソ その他これらの補助機関

(5) 第3項第1号のうち「軽易な一般文書」は、次の文書とする。

ア 公印が押印されている文書(辞令書、申請書、証明書、許可書等)の添書(国の機関に対する進達等を除く。)又は送付書や許可証の交付に当たり適切な事務処理を念のため通知するような文書は、添書として扱う。

イ 刊行物、ポスター、ちらし、資料等の送付文書(関係者への配布、掲示等の依頼をする場合を含む。)

ウ 資料に関する照会及び回答文書(重要なものや意見など不確定な内容の照会及び回答は含まない。ただし、当該文書の主な内容が依頼・協議であれば、押印を省略しない。)

エ 説明会、研修会、会議等の通知文書(講師や助言者の依頼、会場の提供の依頼等の場合は、押印を省略しない。)

オ 権利義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書(法令等により通知することが義務付けられている場合や、通知によって相手に何らかの義務を課したり権利を形成させたりする場合は、押印を省略しない。事務上の参考として通知することと併せて、通知の主旨を第三者にも周知することを求める場合など付随的に依頼の要素を含んでいるにすぎないものは、押印を省略する。)

(6) 第3項第2号の「別に定めるもの」は、次の文書とする。

ア 次のすべての要件を満たすもの

(ア) 国などの官公署又は国が設立した特殊法人等に発するものであること。

(イ) 次のいずれかの文書に該当するものであること。

a 刊行物、資料等の送付文書

b 軽易な調査に対する回答文書

c 定期的な報告

d 権利・義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書

(ウ) 相手方から公印省略の了解が得られていること。

イ 書簡文(公用文形式のものを除く。)

7 第43条関係(割印及び契印)

(1) 本条の「割印」とは、決裁文書と施行文書を照合したことを証するため、双方に掛かるように重ね目に印を押すことをいう。

(2) 割印を使用する目的は、割印をした二つの文書の関連を示すことによって当該文書の真正性を示すとともに偽造を防ぐことにある。

(3) 本条の「契印」とは、文書が2枚以上にわたるときに、文書が差し替えられたり、削除されたりすることを防ぎ、その相互の連接が正当であることを証明するためにそのとじ目にその文書に押した公印と同一のものを押すことをいう。許可、認可等の行政処分に係る文書、契約書、登記嘱託書等には必ず行うものである。

8 第45条関係(逓送による送付)

(1) 第1項各号に掲げる官公庁には、直接総務課から発送をしないが、総務課に逓送箱を指定し、受け取りに来ることとなっている。

(2) 車両により逓送する物品の形状の基準は、おおむね容積50センチメートル立方、重量10キログラム程度以下のものとする。

(3) 逓送によることが適当でないものは、通信機材、ガラス類、鑑定物件等で、自動車の振動によりその機能が滅失するおそれがあるものである。したがって、これらのものであっても、こん包等により機能滅失のおそれのない措置をすれば、逓送により送付することができる。

9 第46条関係(郵送)

総務課長に郵送を依頼するときは、封筒の封皮に依頼する係名を必ず記載するものとする。

10 第47条関係(電報、信書便、運送便及び手渡し)

本条は、電報、信書便、運送便及び手渡しにより文書を施行する場合の実施所属について規定したものである。

11 第48条関係(ファクシミリ等)

(2) 情報管理システムを構成するネットワークを利用する電子メール又は電子掲示板による施行については、システム運用管理要綱による。

12 第49条関係(施行の登録)

(1) 通知、照会等の一般文書では郵送等を行った日が重要な意味を持つから、施行の際、その日付の記録を行う。したがって、文書の日付が郵送等を行った日と異なる場合は、文書管理担当者がシステムの施行日を修正するものとする。

(2) 文書再施行の際の具体的な処理方法は、次のとおりである。

ア システムによる起案

(ア) 文書検索機能から該当文書を検索する。

(イ) 該当する文書を選択し、再利用機能から起案する。

(ウ) 起案票入力画面で、参考事項欄に再施行を行う理由を簡潔に記入する。

(エ) 必要な修正を行う。決裁ルート設定において、承認者を設定せず、決裁者として文書管理担当者を設定する。また、施行文書の削除等を施行先に指示する。

(オ) 文書番号は、必ず施行済み文書の番号の枝番とし起案する。

(カ) 文書管理担当者の決裁(承認)を経て施行する。

イ 起案用紙による起案

(ア) 決裁文書の余白に、再施行を要する理由、再施行の年月日を簡略に記載する。

(イ) 文書管理担当者が承認印を押す。その際、既に施行した文書の回収等を確認する。

(ウ) 公印を押す必要があるときは、管守者の承認を得る。

(3) 一般文書の決裁後、システムに登録する施行日は、次のように整理される。

ア 意思決定の日が重要な文書

(ア) 具体例

方針決裁等

(イ) 記録する日付

決裁が終了した日付

イ 郵送等を行った日が重要な文書

(ア) 具体例

通知、照会等

(イ) 記録する日付

郵送等を行った日付(総務課において施行を行う場合の施行日は、所属において郵送等の手続が完了した日とする。)

ウ 相手に到達した日が重要な文書

(ア) 具体例

権利の得喪に関係がある文書

(イ) 記録する日付

施行日及び到達日。施行日については、イに同じ。到達日については、書留、配達記録等の方法によって郵送した際、受領する書留配達記録郵便物受領証(お客様控)等を保存することにより到達日の記録に代える。

13 第50条関係(未処理文書の追求)

本条は、所属長がシステムの「進行状況」メニューにより一定期間処理されていない行政文書を調査し、速やかに処理できるよう努めなければならない義務を課したものである。

〔平19務警発甲118号平24総情発甲38号平26務警発甲65号平27務警発甲232号令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第7 整理、保管、保存及び廃棄

1 第51条関係(行政文書の整理)

(1) 行政文書の整理に当たっては、保存期間を把握した上で、不用なものは適正に廃棄するものとする。

(2) 第1項の「その他の文書等及び電磁的記録」とは、備忘メモ、個人的な検討段階にとどまる資料、下書き、正式文書と重複する当該文書の個人用写し等の個人文書をいう。

2 第52条関係(未完結文書の整理)

(1) 未完結文書のうち電磁的記録については、システムにより整理しなければならない。

(2) 未完結文書のうち文書等については、散逸を防止するとともに、常に事務の進行状況が把握できるようにしておかなければならない。

3 第53条関係(完結文書の整理、保管及び保存)

(1) 完結文書のうち電磁的記録については、システムにより保管し、及び保存することを原則とする。

(2) 紙媒体の行政文書を電子媒体に変換して保存するときは、紙媒体と同程度の見読性が維持されるような解像度(300dpi以上が適当)により、スキャナ等での読み取り等を行い、PDFファイル等で保存するものとする。

なお、変換された電子媒体を正本として管理するときは、変換後における紙媒体は1年未満の保存期間を設定すること。ただし、紙媒体の全部又は一部の保存期間について、当該文書の事務を主管する所属の長が必要と認めたときは、電子媒体の保存期間を超えない範囲で保存期間を設定することができる。

(3) 完結文書のうち文書等は、フォルダー、フラット・ファイル、簿冊等の収納用具にとじ込むことを原則とするが、帳簿や図画等でこれらの用具にとじ込み難い文書にあっては、箱等の適当な収納用具に収納することができる。

(4) この規程において「保管」とは、完結文書(保存期間1年未満のものを除く。)を本条第1項各号に掲げる日までの期間管理することをいう。

(5) この規程において「保存」とは、完結文書が(3)の期間を経過した日から、当該完結文書を管理する必要のなくなる日までの期間(以下「保存期間」という。)管理することをいう。

(6) 総務課に保存文書を引き継ぐ場合は、所属においてシステムへその情報を登録しなければならない。

4 第54条関係(引継文書の保存)

本条は、総務課長が引継ぎを受けた完結文書の保存方法について規定したものである。

本条の「引継文書」とは、保管を依頼した文書のことをいい、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)にいう「引継ぎ」とは異なる。

5 第55条関係(引継文書の借覧等)

引継文書について、特別の事情により総務課長から返却を受けて所属において保存することになったときには、総務課においてシステムにその情報を登録するものとする。

6 第56条関係(行政文書の整理の点検等)

本条は、行政文書の整理等の点検及びその後の措置について定めたものであり、文書管理担当者は、行政文書が行政文書分類基準表の分類又はシステムに登録された事項のとおり整理されているかを点検し、必要がある場合は、修正その他の所要の措置を執らなければならない。

7 第57条関係(保存期間)

(1) 所属長は、第59条第3項に定める行政文書保存期間区分基準表及び行政文書分類基準表に基づき保存期間を設定する。ただし、法令等により保存期間が定められている行政文書については、当該法令等に定められた期間保存することとなる。

(2) 同一の行政文書が複数存在する場合(例えば、内部管理事務に係る通知等)又は原本のほかにコピーが行政文書として存在する場合に、業務所管所属で保存しているか否か、原本・正本か否かにかかわりなく「行政文書」に該当する限り適正に管理する義務がある。ただし、業務所管所属で管理されている決裁文書や原本・正本として管理されているもの以外のものについては、その利用・保存の実態に応じて、決裁文書や原本・正本の管理状況と異なる管理を行うこと(例えば、決裁文書や原本・正本より短い保存期間基準を適用すること。)は可能である。

また、申請書類等で台帳・帳簿等に記載したものについては、当該台帳・帳簿等が適正に管理されれば、これらより短い保存期間としてもよい。

(3) 行政文書の保存期間は、30年保存を除き、最低保存期間を示すものである。

(4) 保存期間の最も長いものを「30年」としたのは、30年を一区切りとして保存継続の必要性の見直しを的確に実施する趣旨である。したがって、非常に長期の保存を要するものについては、30年経過後保存期間を延長することになる。

(5) 「1年未満」の区分を設けたのは、随時発生し、短期に廃棄する行政文書に対応するためである。このような行政文書の性格にかんがみ、情報公開検索資料である行政文書ファイル管理簿における登載又は廃棄の際の手続は不要とする。

8 第58条関係(保存期間の延長)

(1) 所属長は、行政文書の保存期間を延長するに当たっては、保存継続の必要性について十分な検討を行い、業務上の必要性を勘案して必要最小限の延長を行うとともに、次に掲げる行政文書の原議(原議が存在しない場合は、写しでもよい。)のうち歴史的価値のあるものについては、保存期間の延長に努めるものとする。

ア 規則、規程、訓令等の例規に関するもの

イ 各種制度及び機構の新設、変更及び廃止に関するもの

ウ 管轄区域又は境界の変更等に関するもの

エ 公有財産等に関するもの

オ 警察運営の重要な計画に関するもの

カ 警察の重要な会議に関するもの

キ 県民の意向及び動向に関する重要なもの

ク 統計、調査及び研究に関する重要なもの

ケ 許可、認可等に関する重要なもの

コ 争訟に関するもの

サ 警察年鑑、署沿革史、学校沿革史等の編さんに関するもの

シ 警察の重要な施策に関するもの

ス 重要な行事に関するもの

セ 重大な事件、事故、災害等に関するもの

ソ 表彰に関する重要なもの

タ 人事に関する重要なもの

チ その他歴史的価値があると認められるもの

(2) 総務課に引継ぎを行った保存文書及び所属において保存している保存文書は、当該文書を所管する所属において保存期間の延長手続をシステムにより行う。

(3) 第53条第4項の規定により総務課において整理し、保管し、及び保存する原議については、その効力がなくなっているものであっても、原則、愛知県警察における歴史的価値があるものとして、当該原議の保存期間を30年延長するものとする。ただし、当該原議の事務内容に係る所管所属長は、保存期間の延長をする必要がないと認める場合は、保存期間の満了前に、総務課長に保存期間満了時の廃棄を依頼する文書により申し出るものとし、この場合において、総務課長が保存期間を延長する必要がないと認めるときは、保存期間満了時に廃棄するものとする。

(4) 本条の「1年を単位として」とあるのは、1年、2年、3年というように、年を単位として保存期間を延長することができるという趣旨である。

9 第58条の2関係(愛知県公文書館への文書移管)

愛知県公文書館への文書移管等に関する手続等については、警務部警務課長が別に示す方法により行うものとする。

10 第59条関係(行政文書分類基準表)

(1) 本条は、行政文書の系統的な分類基準について定めた規定である。行政文書を分類基準に基づき整理することは、適切な文書管理を行う上での基本であり、検索を迅速に行うためにも欠かすことができない。

(2) 警務部長は、行政文書の分類の基準を定める際には、行政文書の利用、保存等の便宜を考慮するよう努めるものとする。

(3) 第1項の「別に定める」こととしたのは、分類基準の運用状況を踏まえつつ、活用しやすいように毎年1回見直しを行うこととしたからである。

(4) 行政文書の分類は、警察本部の所属、警察署統一の様式で整備することとし、大分類、中分類、小分類の3段階とする。大分類は部の名称を、中分類は警察本部の所属の名称を、小分類は係又は業務の名称を付して分類するように定めるものとする。

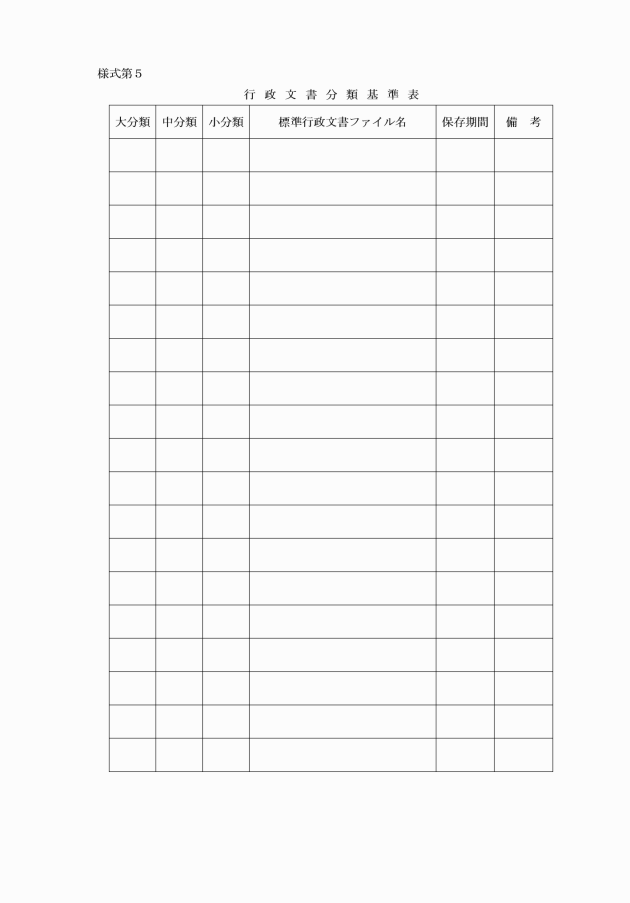

(5) 行政文書の分類のみならず、行政文書ファイルの適切な保存にも活用できるよう、小分類の下に、行政文書ファイルを類型化した標準行政文書ファイル名を記載し、行政文書分類基準表(様式第5)を作成するものとする。

(6) 第3項の「標準行政文書ファイル」とは、行政文書ファイルを類型化したものであり、例えば「○年度○○申請書(第1四半期分)」という行政文書ファイルの場合は、「○○申請書」がこれに当たる。

(7) 部長は、標準行政文書ファイルの趣旨を十分理解し、当該部が所掌し、又は担当する事務と警察署における対応事務をも考慮して調整を行い、標準行政文書ファイルの名称、保存期間等を決定し、警務部長に提出する。

(8) 第5項の「取扱いを定める」内容は、常用台帳を保存する必要がある場合にあっては行政文書保存期間区分基準表に基づき保存期間及びその起算日を、直ちに廃棄する必要がある場合にあってはその旨を指示する。

(9) 常用台帳により管理する行政文書は、システムに登録する行政文書の単位で管理する。したがって、通勤手当認定簿、扶養手当認定簿等の常用台帳については、システムにより1枚ごとの管理を行うことはできないので、1冊の行政文書として登録することとなる。

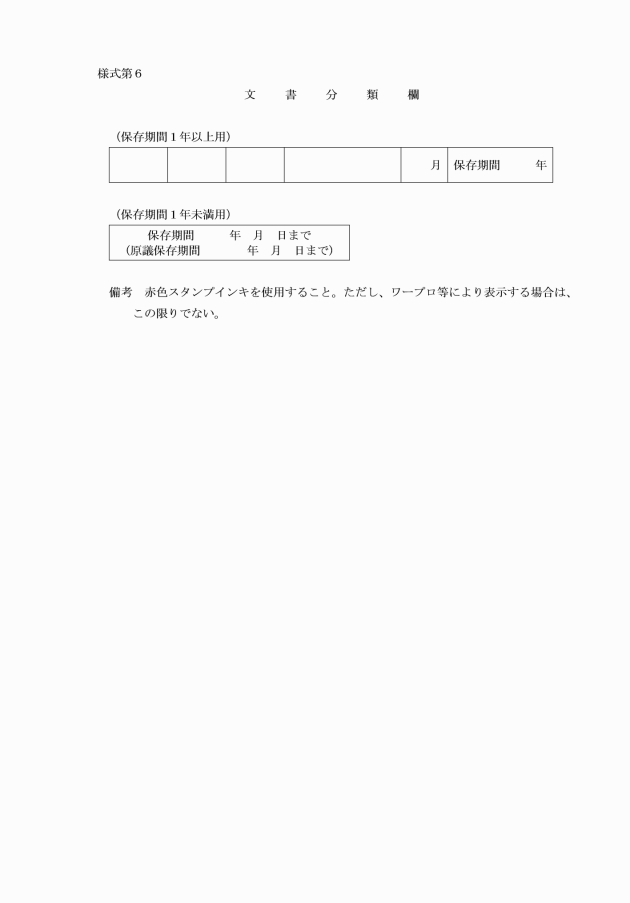

11 第60条関係(行政文書分類等の表示)

(1) 発信する行政文書に文書分類欄(様式第6)により行政文書分類等を表示することとしたのは、あらかじめ定められている行政文書分類基準表に従い、職員の主観的な分類を排除し、全ての職員が行政文書とその分類に関する統一的整理の意識の下でファイリング・システムを運用するためである。

(2) 1年未満の保存期間を指定する場合は、原則として特に必要のない限り月の末日までの保存を指定する。

(3) 第2項の規定は行政文書分類等の表示をしないことを許容するものであり、その理由は次のとおりである。

ア 第1号の行政文書は、各行政機関で異なる行政文書の分類をしており、愛知県警察の行政文書分類等を通知する必要がないため、表示しないこととしたものである。

イ 第2号の行政文書は、回答、報告等の性質が、行政文書の作成を求めた行政文書と同一の行政文書分類等となり、回答先又は報告先に通知する必要がないため、表示しないこととしたものである。

エ 法令、通達等の規定により定められた様式は、行政文書分類等を表示するまでもなく、定型的処理であり行政文書分類等が明らかであるから、表示しないこととしたものである。簿冊の表紙に行政文書分類等の表示をするのは、素早く目的の行政文書を検索するためである。

12 第61条(廃棄の登録)

(1) 保存期間の延長の手続が行われなかった文書については、保存期間満了後は、行政文書としての性格を失う。

(2) システムへの保存文書の廃棄の登録は、保存期間満了後に速やかに行うものとする。

(3) 第2項の規定により、保存期間が満了する前に廃棄を行う場合の「特別の理由」とは、個人のプライバシーに関する情報等で、行政機関が所管業務の遂行に必要な限度で保有すべきものについて、その保有目的が当初の想定より早期に達成され、又は消滅したような場合等、極めて限定されたものであり、厳格に適用するものとする。

13 第62条関係(廃棄文書の取扱い)

廃棄をする文書は、焼却、裁断、溶解等他に利用されるおそれのないような方法で処分することとなる。

〔平26務警発甲65号令3務警発甲7号・本項一部改正〕

第8 例規集

1 第63条関係(例規集の集録事項及び公表)

第1項の「必要があると認められるもの」とは、次のものをいう。

ア 条例及び規則は、愛知県警察の運営に関係のあるもの

イ 訓令は、その取扱区分が秘密又は取扱注意に該当しないもの

ウ 通達甲は、原則としてその原議が30年保存であって、その取扱区分が秘密又は取扱注意に該当しないもの

エ 警察庁の通達、他県警察との協定等は、重要なもの

2 第64条関係(例規集の備付け)

本条の「職員が閲覧しやすいよう適当な場所及び方法」とは、所属の必要箇所に例規集を備え付けるほか、職員に愛知県警察例規集データベースシステムを使用する権限を付与することをいう。

3 第65条関係(例規集の編集及び発行)

(1) 所管所属長は、例規集に集録する必要のある行政文書がある場合は、当該行政文書に係る原稿又はその電磁的記録を総務課長に提出して依頼するものとする。

(2) 条例、警察庁の通達、他県警察との協定等を例規集に集録するように総務課長に依頼した所管所属長は、当該例規の改正等に従い、常に最新のものとなるように更新する原稿又はその電磁的記録を総務課長に提供しなければならない。

第9 秘密文書等に関する特例

1 第66条関係(秘密文書)

第2項の「極秘」及び「秘密」は、単に秘密保全の必要性が高いものではなく、秘密保全の必要性が高く、かつ、その内容の漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれがあるものをいう。

2 第67条関係(秘密文書の取扱い)

(1) 起案の内容が秘密を要するもので、システムで回議又は合議をする場合は、システムにその旨を登録することによって、起案の内容の秘密保全を図るものである。

(2) 文書等の秘密文書を回議し、又は合議する場合は、所属長又は次長等が指定する者が自ら携行しなければならない。

3 第68条関係(秘密文書の指定)

(1) 秘密期間は、事案の内容により必要最小限にとどめるものとする。

(2) 秘密期間と保存期間は、必ずしも一致する必要はない。したがって、秘密期間は秘密文書に記載されている内容の秘密保全が必要な期間とするものとする。

(3) 秘密期間が無期限とは、行政文書が廃棄されてもなおその内容について秘密の保全が将来に向かって必要があることをいう。

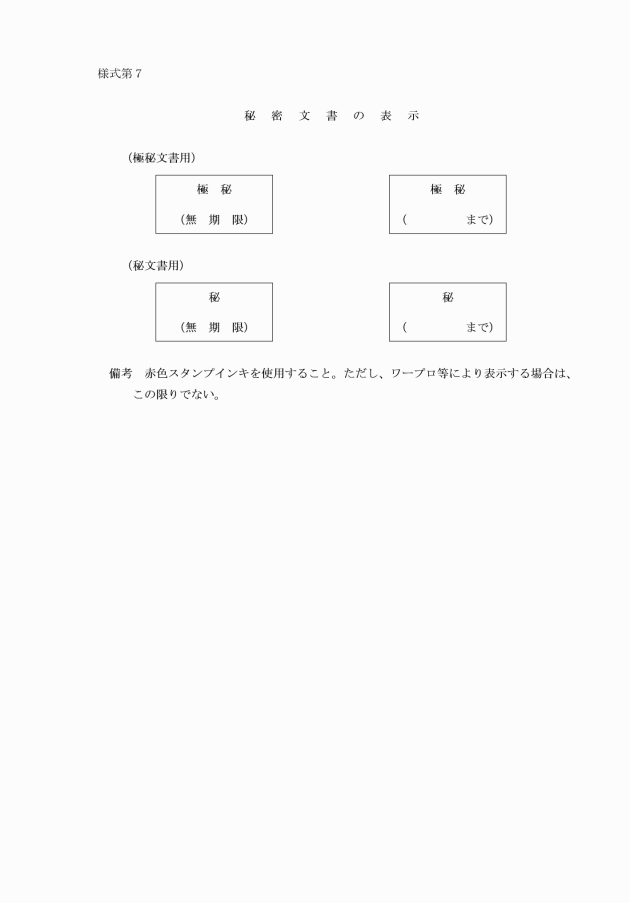

4 第69条関係(秘密文書の表示)

(2) 次の行政文書は、秘密文書の指定権者の指定する方法によって表示するものとする。

ア 写真、フィルム等のように秘密文書の表示をすることができない行政文書

イ 秘密文書の形状が小さく、秘密文書の表示をすることが困難な行政文書

5 第70条関係(秘密文書の作成及び配布)

(1) 秘密文書の番号は、システムにより採番するものとし、次の例のように記載するものとする。

例 務警秘発第○号

(2) 秘密文書を配布する場合は、配布先、配布部数等を明らかにしておくための配布先一覧をシステムに登録するものとする。

(3) 文書等の秘密文書が資料等の場合であっても、その初葉上部余白(電磁的記録にあっては、これを記録した媒体の外部)に秘密文書の番号及び作成年月日を記載しておかなければならない。

6 第71条関係(秘密文書の発送)

(1) 秘密文書を会議の席上で配布する場合は、第68条第4項の規定による指定権者の指示に基づき、本条に規定する発送手続によらないことができるものとする。

7 第72条関係(通信による秘密文書の発送)

通信による秘密文書の発送を想定する指定権者は、緊急やむを得ない場合に備えて、事前に暗号、パスワード等を設定しておくものとする。

8 第73条関係(秘密文書の収受)

(1) 本条は、秘密文書の収受の特例を規定したものである。

(2) 秘密を要するものについては、起案の内容の秘密保全を図る必要があることから、文書管理担当者がアクセス権の設定を別にする必要がある。

9 第74条関係(秘密文書の保管及び保存)

秘密文書の整理方法等については、第68条第4項の規定に基づき指定権者が必要により別に定めることができ、所属長はそれに従って保管し、及び保存することとなる。

10 第75条関係(秘密文書の廃棄)

(1) 録音テープ、磁気ディスク等は、他の信号を上書きし、又は物理的に破壊することにより廃棄するものとする。

(2) 秘密文書を第62条の規定により処分したときは、立会者の氏名、廃棄年月日その他の廃棄の状況を所属長へ起案して報告するものとする。

11 第76条関係(秘密文書の紛失等の場合における措置)

本条は、秘密文書を紛失し、盗視され、又は傍受された場合における措置を定めたものである。

12 第77条関係(指定の解除等)

秘密期間が経過したとき、秘密の区分が解除されたとき、又は取扱区分が取扱注意文書に緩和されたときは、システムに登録するものとする。

13 第78条関係(秘密文書取扱い上の注意)

秘密文書の取扱いに当たっては、特に次の事項に注意するものとする。

ア 秘密文書を机の上等に放置し、画面上に表示し、鍵のない引き出し又は書類箱に入れたまま席を外さないこと。

イ 秘密文書を開いたまま、若しくは画面上に表示したまま他人と談笑したり、又はみだりに他人に手渡したりしないこと。

ウ 秘密文書の作成に当たって使用し、又は生じた下書き、印刷物等で必要のないものは、速やかに廃棄すること。

14 第79条関係(秘密文書の決裁及び合議)

秘密文書の指定を要すると認められる行政文書についてシステムにより回議し、又は合議を行う場合は、システムの起案画面に秘密文書の区分及び秘密の期間を登録しなければならない。

15 第80条関係(秘密文書の複製)

(1) 他の官庁から収受した秘密文書についても、その文書等及び電磁的記録(これを記録した媒体を含む。)に表示されている秘密区分が極秘に相当するものは、複製してはならない。

(2) 第1項の「複製」とは、書写し、謄写し、印刷し、写真撮影し、データ化し、録音すること等をいう。

16 第81条関係(取扱注意文書)

(1) 職員は、職務上作成し、又は取得した文書等及び電磁的記録が秘密を含んでいるおそれがあるものについて、取扱方法の指定を受けるまでの間は、秘密文書に準じたものとして取り扱うものとする。

(2) 取扱注意文書としての取扱いを要するか否かは、決裁権者が判断し、指定することとなる。

(3) (2)により取扱注意文書を指定した者は、取扱注意文書の整理方法等については、個別に必要な事項を指示することができる。

17 第82条関係(秘密文書等の取扱いの特例)

本条は、第9章により難い場合について定めたものである。

18 第83条(部外から収受した秘密文書等の取扱い)

本条は、部外から収受した秘密文書の取扱いについて定めたものである。

〔平17務警発甲55号・本項一部改正〕

第10 雑則

1 第84条関係(行政文書の移管)

所属長は、協議に基づき移管先の所属を明記した行政文書ファイル管理簿を警務部長(警務部警務課長経由)に提出するものとする。

2 第85条関係(管理の特例)

(1) システムを使用しない場合は、他の所属が行政文書をシステムにより施行するときに当該所属の負担となるので、慎重に行う必要がある。

(2) この訓令とは異なる文書処理の方法が、規則、訓令などにより定められている場合は、これによる。しかし、要領、要綱などで、この訓令と異なる文書処理の方法を定める場合は、この規定による承認が必要となる。

3 第86条関係(情報公開検索資料の作成等)

(1) 愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則(平成13年愛知県公安委員会規則第8号)第3条第1項第10号に規定する帳簿は、「行政文書ファイル管理簿」として作成され、情報公開検索資料としてのみ用いるものとする。

(2) 従来は、所属単位で作成をしていたが、システム稼働後は、警務部警務課長が一括処理をする。すなわち、警務部警務課長は、すべての所属の分の行政文書ファイル管理簿をCSV形式で出力し、住民サービス課長に提出する。

(3) (2)の行政文書ファイル管理簿を作成する基準日は、毎年6月1日とする。

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、行政文書ファイル管理簿に関し必要な事項は、別に警務部長が定める。

(5) 訓令施行後に作成し、又は取得した行政文書のうち、システムに登録していないものは、(1)の情報公開検索資料を作成するためシステムに行政文書ファイルを登録することとなる。

4 第87条関係(図書印刷物等の取扱い)

本条は、愛知県情報公開条例第2条第2項ただし書に掲げる文書の管理する定めである。

5 第88条関係(適用除外)

本条は、法令等に行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合の規定である。

第11 附則関係

1 第3項関係(経過措置)

訓令施行後は、保存期間の延長及び廃棄の登録の事務は、システムで行うこととなる。しかし、これらの事務をシステムで処理するために必要となる書誌情報の登録は、原則として平成17年1月1日以降に完結した行政文書に係るものである。

したがって、書誌情報が登録されていない行政文書に係るこれらの事務は、旧訓令により処理することとなる。

2 第5項関係(経過措置)

システムの利用に必要な愛知県行政情報通信ネットワークに接続されたパーソナルコンピュータの配備が十分でない、恒常的にネットワークの処理速度に問題がある等の事由により、システムによる行政文書の管理が困難であると認められる所属においては、警務部長(警務部警務課長経由)の承認を得て、当該事由が解消されるまでの間、旧訓令により行政文書の管理を行う。

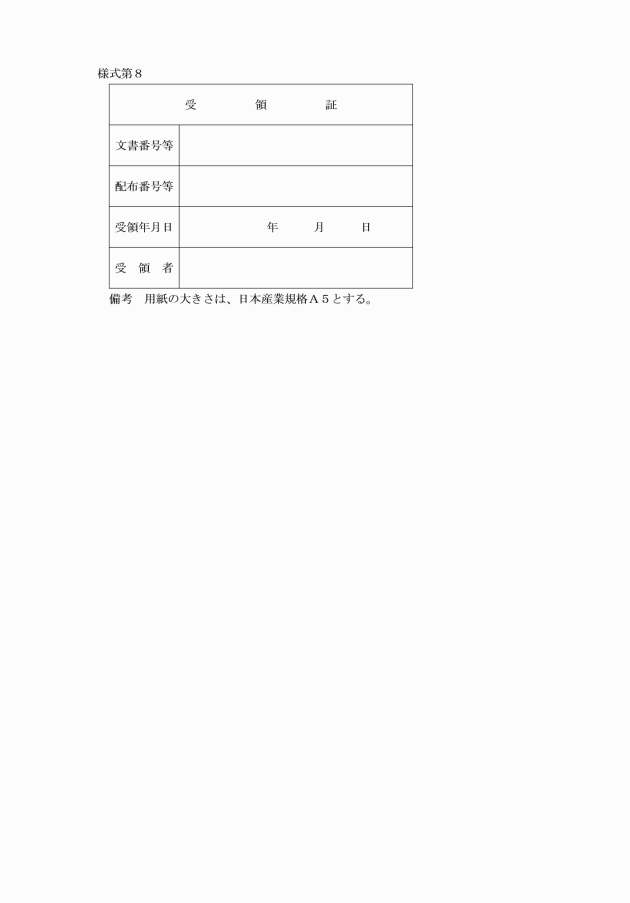

〔平27務警発甲232号令元務警発甲93号令3務警発甲7号・本様式一部改正〕

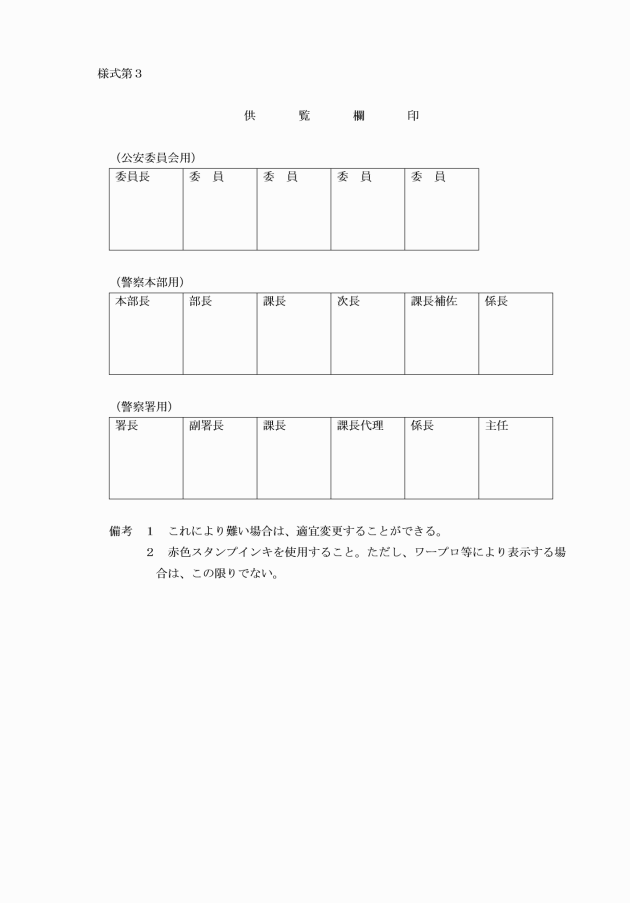

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

様式第4 削除

(削除〔令3務警発甲7号・本様式削除〕)

〔平25務警発甲114号・本様式一部改正〕

〔令元務警発甲93号令3務警発甲7号・本様式一部改正〕