本文

警察委員会審査状況(令和6年12月12日)

警察委員会

委員会

日時 令和6年12月12日(木曜日) 午後0時59分~

会場 第3委員会室

出席者

村瀬正臣、増田成美 正副委員長

松川浩明、川嶋太郎、寺西むつみ、石塚吾歩路、田中泰彦、

森井元志、小木曽史人、江原史朗、井上しんや、永田敦史 各委員

齋藤公安委員、警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、

交通部長、警備部長、地域部長、財務統括官、組織犯罪対策局長、関係各課長等

委員会審査風景

付託案件等

議案

第183号 令和6年度愛知県一般会計補正予算(第6号)

第1条(歳入歳出予算の補正)の内

歳出

第8款 警察費

第210号 工事請負契約の締結について(警察本部北館空調改修工事)

第211号 工事請負契約の締結について(警察本部北館空調改修建築工事)

第212号 工事請負契約の締結について(警察本部北館空調改修電気工事)

第227号 損害賠償の額の決定及び和解について(港警察署)

結果

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第183号、第210号から第212号まで及び第227号

閉会中継続調査申出案件

- 交通指導取締り及び交通安全施設の整備について

- 防犯対策の推進について

- 警察の組織及び運営について

会議の概要

- 開会

- 齋藤公安委員あいさつ

- 議案審査(5件)

(1)理事者の説明

(2)質疑

(3)採決 - 委員長報告の決定

- 一般質問

- 閉会中継続調査申出案件の決定

- 閉会

主な質疑

議案関係

【委員】

第210号議案から第212号議案までの3件の議案、警察本部北館空調改修工事請負契約の締結について伺う。

この改修工事はどんな理由で実施されるのか。

【理事者】

警察本部北館は、平成6年3月に建築され、30年が経過したが、他の行政庁舎と異なり、24時間365日稼働しているため、各設備機器等の老朽化が顕著となっている。特に、空調設備は、物理的耐用年数とされる20年を大幅に経過しているほか、既に保守部品が製造中止になるなど、その保守や修理が非常に困難となっている。

また、警察本部北館には、110番通報に基づく通信指令や交通管制に係るサーバーなど、警察業務上重要な機能が集中しており、空調設備が故障した場合には、温度上昇によりサーバーが停止し、県民生活に重大な影響を与える恐れがあることから、今回、改修工事を行う。

【委員】

夏が非常に暑くなる中、人の部分もサーバーの部分もあり、非常に重要な工事だと理解した。

続けて、今回の入札、1者の競争入札が三つ並んでいるが、今回の入札の執行状況について伺う。

【理事者】

警察本部北館空調改修工事は、空調改修工事、空調改修建築工事、空調改修電気工事と三つの工事を契約するが、この入札は総合評価落札方式による一般競争入札で2回実施したが、いずれも入札不調となった。

3回目となった今回の入札は、予算額の増額を行った上、総合評価落札方式ではなく、通常の一般競争入札により広く公募を行った結果、落札に至った。

結果については、空調改修工事では、応札者1者、落札率100パーセント、空調改修建築工事では、応札者1者、落札率99.86パーセント、空調改修電気工事では、応札者1者、落札率100パーセントであった。

【委員】

2回不調があった中での一般競争入札で、何とか取ってもらわなければというところもあったとは思う。必要な工事である。ただ、全ての入札で応札者が1者だけである。しかも、落札率が100パーセント、ほぼ100パーセントとの状況で、不正があったとは思っていないが、外形的に県民から、何かおかしなことがあったかもしれないと疑義を持たれる可能性があるのではと感じる。そういったことは間違いなくないとは思うが、その入札が適正であったか、確認の意味で伺う。

【理事者】

昨今、官民の建設需要の高まりによる建設業界の人手不足や物資価格の高騰などにより、県警察が発注する工事も入札不調や応札者が少ない状況が続いている。

工事入札では、愛知県の基準に基づき、事前に予定価格を公表しており、事業者はその予定価格を踏まえ、必要な積算を行った上で、入札するか否かの判断と入札金額を決定するものである。

今回、二度の入札不調を受け、予定価格と入札方式を変更し、所定の手続を経て入札を行った結果、落札に至ったものである。

【委員】

きちんとやったことが確認できたので、よろしいかと思う。

入札不調が続いたこともあり、特に警察の施設、先ほどの説明にもあったが、365日24時間稼働しなくてはいけないものである。そして、県民の安心安全を守るために止めるわけにはいかない中で、こういった形になっている。なかなか契約が決まらないのは、ある意味、契約が決まらずに後へ後へと延びることで、大きな不具合が出る可能性も心配される。

民間のように機動的に金額を乗せることが手続上できない部分も理解はするが、きちんと警察施設が動くことが大事である。そういったことを考えると、今後の入札に向けて、様々な工事や改修があると思う。このような形で不調が続くことができるだけないようにやっていってもらわないといけないと思うが、入札不調を避ける形での入札をやるに当たって、県警察として今後どのような取組をしていくのか。

【理事者】

公共工事の入札では、多くの事業者が参加することにより、競争性が担保されるものと考えている。そのため、入札に際しては、繁忙期に工事の完了が重複しないような発注時期を設定するなど、引き続きより多くの事業者が参加できるよう努めていく。

【委員】

できることはそんなにないかもしれないが、できるだけ工夫してやっていってほしい。

今後、働き方改革や、2024年問題など、休みも週休2日制となる中で、様々なものが難しくなっていくと思う。週休2日にすると工期が延び、予算も多くなることもあるが、しっかりとその辺りを確保できるように応援していきたい。その辺りは、しっかりやってもらうよう要望する。

一般質問

【委員】

県警察が運用しているトライアルカメラについて伺う。

個人的な話だが、数年前からパトネットあいちに登録しており、かなりの頻度、ほぼ連日、不審者情報や、最近では警察官を名のる不審な電話に注意といったアラートがメールでくる。本当に連日くるが、それだけ犯罪が身近にあることを日々感じる。

県警察ホームページを見ると、刑法犯の認知件数が令和6年は4万6,979件、令和5年は4万3,191件で、数字的にも多いことを改めて実感しているが、その中でも地域から心配の声が上がっている侵入盗について、特に注意しなければならないと考えて、今回トライアルカメラについて伺う。

全国的にも、警察庁の犯罪統計を見ると、2022年までは減少傾向にあった侵入盗の認知件数が、2023年度には一転して1.4倍に跳ね上がっている。

愛知県でも、令和5年の数字を確認すると、1,292件の住宅対象の侵入盗があり、全国ワースト2位であった。前年比230件増であるので、大幅に増えたといっても過言ではない。

そうした傾向にある中、本年8月以降に1都3県で9件の闇バイトが関連した強盗殺人事件が発生し、これまで29人以上が逮捕されている。一連の事件では、報道を通じて知る限りであるが、実行役があまりにも安易に犯罪に手を染め、殺人にまで至ってしまった状況に、地域は大変不安を覚えている。警察庁のホームページにも朱書きで、悪質な手口による侵入強盗事件への注意がうたわれているほどである。

一刻も早い指示役も含めた組織の壊滅が大前提ではあるが、いざ事件発生時には、実行役も早期に検挙しなければ、1都3県で発生した事案のように第2、第3の被害が連日発生してしまうので、早期検挙が大変重要であると考える。

いつどこで発生するか分からない昨今の侵入盗事件について、早期解決の一助として、防犯カメラによる映像があると聞いている。

12月6日の中日新聞の市民版に、通学路周辺の危険チェックという記事が掲載されていた。愛知県セルフガード協会の防災設備士が、地域における防犯カメラや防犯灯の設置状況の確認を行い、危険箇所の洗い出し等を行っているとの記事であった。

そうした専門家の知見を生かしながら、通学路だけでなく、まちの防犯診断活動も行っていると聞いている。

積極的に地域の中で防犯カメラや防犯灯の設置を推進してほしいと思うが、プライバシーへの配慮や、設置しようとした場合に幾らかかるのか、どこにつけたらいいかなど、学区にとってはハードルが高いようである。

12月8日に地域行事で区政の委員長と会ったので、まちの防犯診断やトライアルカメラを知っているか聞いたが、どちらも知らないとの回答であった。カメラの設置は学区としても話は上がっているようであったので、改めて参考資料を届けるとして話が終わっているが、恐らく他の学区でも、まちの防犯診断やトライアルカメラの存在を知ると、ニーズは急速に上がると考えられる。

これまでと異なり、悪質化、凶悪化してきた侵入盗が増加傾向にある中で、個々人での防犯対策も大変重要であるが、地域全体での防犯力向上に向け、防犯カメラの設置や防犯灯の設置は早急に取り組む必要がある。そのため、四点、伺う。

一点目は、現在、県警察が運用しているトライアルカメラの運用状況について伺う。

【理事者】

トライアルカメラの概要について説明する。

県警察では、犯罪が多発する地域において、住民と一体となって行うまちの防犯診断により判明した危険箇所等に、トライアルカメラと名づけた防犯カメラを一つの地域につき10台、約4か月間設置し、その効果を地域住民に体験してもらうことで、防犯カメラの自主的な設置を促進する取組を行っている。

令和6年度の運用状況は、県警察が保有するトライアルカメラを県内30の地域において、計300の危険箇所等に設置して運用している。

【委員】

実際にトライアルカメラの設置を行った地域があると思うが、その効果について伺う。

【理事者】

防犯カメラの設置による犯罪の抑止効果は、これまでの検証等により確認されているが、本年3月から10月の間にトライアルカメラを運用した20の地域について、設置前と設置後の同じ期間における侵入盗認知件数を比較すると、30パーセント減少している。

また、トライアルカメラの設置期間が終了した後に当該地域住民が自主的に防犯カメラを設置した台数は、令和3年度から令和5年度の3年間で506台把握しており、トライアルカメラの運用が地域住民の防犯意識の向上に効果があった。

【委員】

トライアルカメラの設置がかなり常設の防犯カメラの設置につながっていると考える。闇バイトによる悪質な事案が多発していて、地域は今、大変心配しているといったが、トライアルカメラの設置に際して、その実施先の選定はどのように行っているのか。

【理事者】

県警察では、犯罪情勢、不審者情報、自主防犯活動の取組状況、自治会の要望などを総合的に勘案し、まちの防犯診断を行うエリアを選定している。その後、同エリア内でトライアルカメラの設置が必要な場所を選定し、地域住民に説明して賛同を得た上で、設置する。

【委員】

最後の四問目であるが、トライアルカメラの今後の運用方針について伺う。

【理事者】

これまでの運用により、一定の効果が得られていることから、随時、運用方法の検証や改善を行いながらトライアルカメラをより効果的に運用することで、県民の防犯意識を向上させるとともに、継続して防犯カメラの設置促進に努めていく。

【委員】

国の補正予算でも、闇バイト対策として警察庁の強盗対策の関連予算で6.5億円が計上されたと聞いている。スマートフォンの解析や広報啓発、闇バイトに組み入れられてしまった人を保護する呼びかけ、一部で仮装身分捜査も検討が始まっていると聞いている。

そういったものによる捜査力の向上により、指示役まで捜査が及ぶことを期待する一方、そうした警察側の動きを警戒し、犯罪組織側が最後の手駒を使い切り、短期決戦で侵入盗に及ぶことも危惧される。

愛知県はワースト2位の侵入盗事案が多い地域である。地域住民の不安払拭や事件が発生した場合の早期の解決に有効であるので、防犯カメラの設置について要望する。

もう一点要望する。このトライアルカメラについて、私も数年前、口頭で聞いたことはあったが、今回、質問に当たって、県警察のホームページを検索しても、トライアルカメラというキーワードではヒットしなかった。警察署と地域が連携してやるものであり、対外的にオープンにするものではないと運用されてきたからかもしれないが、これだけ地域の不安も高まり、そして成果が上がっているので、まちの防犯診断と、100台が運用中であるトライアルカメラについて、台数を増やすのか、1か所に10台ではなく、少し間引いて展開エリアを増やすのか、もう少し加速して運用してほしいと考える。

あいち民主県議団でも、令和7年度予算要望の1項目として、この侵入盗対策として防犯カメラ、防犯灯の設置を上げたので、ぜひ来年度、この侵入盗対策を強化してもらうことを要望して質問を終わる。

【委員】

サイバー犯罪について伺う。

近年、インターネットの利用者層が広がりを見せている。総務省のデータによると、インターネットの利用率は、現在、約86.2パーセントとなっており、2021年から3年間上がり続けている状況である。

これに伴い、年々検挙数が増加しているのがサイバー犯罪である。サイバー犯罪は、インターネットを悪用した犯罪のことで、フィッシングや不正送金、個人情報の流出、ランサムウエアなど、様々な形態で私たちの生活に影響を与えている。

全国のサイバー犯罪の検挙数も2014年以降ずっと増え続けており、2021年は前年の9,875件から1万2,209件へと一気に増加し、その後も増加し続けている。特に、高齢者層がインターネットに不慣れなこともあると思うが、サイバー犯罪のターゲットにされることが多く、結果として、金銭的な被害を受けるなど、個人情報が漏えいする事例が増えている。

近年では、これらの犯罪が高度化しており、巧妙な手口で多くの人々をだます手法が取られている。例えば、偽のウェブサイトやメールによる個人情報の盗取などが日常的に行われており、インターネットバンキングを利用した不正送金も増えている。

サイバー空間の脅威は年々深刻化しており、私の周りの人からは、インターネットサーフィンをしていたら、ふと開いたファイルからウイルスに感染し、パソコンがフリーズし、それによって、仕事が手につかなくなった。頼んだ覚えのないネット通販の不在届メールが届き、開くと、個人情報をもう1回入力するようメールが届いたなどの事例を聞いている。

日本全国でサイバー犯罪の脅威が高まっており、愛知県でも、特に不正送金やフィッシングといったインターネットを悪用した犯罪が多発している。特に、高齢者でもインターネットやスマートフォン利用者が増加傾向にある中で、今後、年齢を問わず不正送金などの被害に遭うことが懸念される。

そこで、愛知県内におけるサイバー犯罪の情勢について伺う。

【理事者】

県警察に寄せられたサイバー犯罪に関する相談件数は、令和6年10月末現在、1万439件で、前年同期比と比較して244件の減少とはなっているが、平成24年の統計開始以来最多となった令和4年からは高水準で推移している。

主な相談内容は、商品を送らずに代金をだまし取るインターネットショッピング詐欺と、偽サイトに誘導して個人情報を盗み取るフィッシングに関するものが多く、約8割を占める。

また、サイバー犯罪による不正送金の被害件数は、令和6年10月末現在410件で、前年同期と比較して45件の増加となっており、被害額も約6億5,500万円で、前年同期と比較して約3,500万円増加している。犯行の多くは金融機関などを装ったメールによりフィッシングサイトに誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワードを入力させて盗み取り、残高を別の口座に送金する手口となっている。

なお、近年では、インターネットバンキングの利用拡大やフィッシングメールの巧妙化を背景に、高齢者の不正送金被害が顕著となっている。

【委員】

今聞いたとおり、多くの被害が出ており、相談件数も大変多いとのことである。

法人だけでなく、個人に対しても、多くの被害、相談があり、サイバー犯罪の被害をこれから防ぐには、犯罪の大本を断つことと、県民一人一人の意識を高めることが重要である。先ほどの答弁にもあったように、高齢者に対するフィッシングや不正送金などの手法、これが年々巧妙化し、分かりにくくなっており、それによって被害も拡大している。これに対応するための教育もしくは啓発活動が求められている。

そこで、県民に対するサイバー犯罪の被害防止対策について伺う。

【理事者】

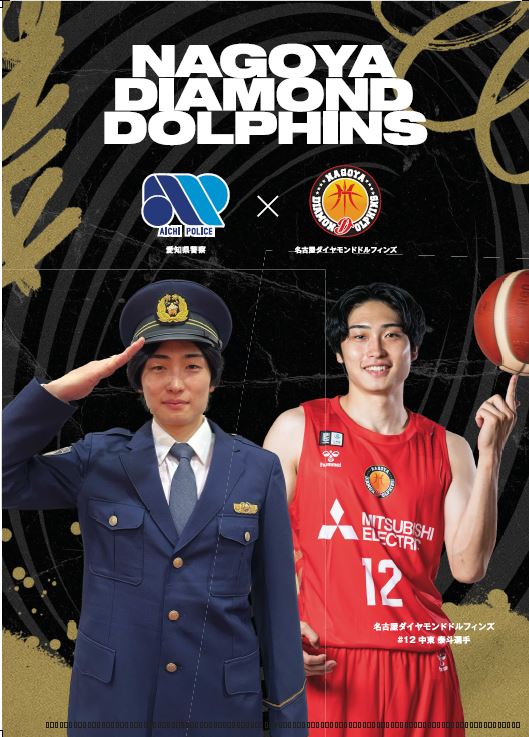

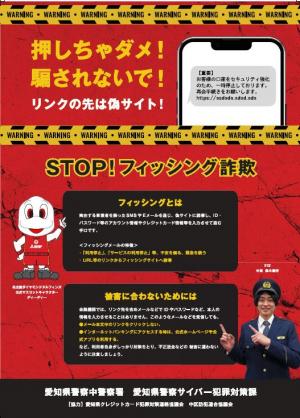

県民には、サイバー犯罪に対する防犯意識を高めてもらうよう相談の多くを占めるインターネットショッピング詐欺やフィッシングの手口、具体的な被害防止対策について、自治会等の各種会合において防犯講話を行い、また、県警察のホームページ、X、ユーチューブなどの各種媒体を活用して情報発信している。

また、県内スポーツチームと連携した電子チラシの一斉配信、幅広い世代に支持されているファストフードチェーンと連携した街頭広報を行うなど、県民に広くフィッシング被害防止を呼びかけている。

さらに、侵入盗や特殊詐欺などの防犯教室を行っている防犯活動専門チームのぞみの寸劇にフィッシング被害防止コンテンツを加えたほか、ゲーム形式でサイバー空間上の防犯について学べる児童生徒向けのサイバーポリスゲームについても、現役世代や高齢者向けのコンテンツを新たに作成し、被害防止に取り組んでいる。

今後も、新たな手口や、その予防に資する情報を積極的に発信するなど、幅広い世代に向けてサイバー犯罪被害の未然防止対策を推進していく。

フィッシング被害対策チラシ

(表面)

(裏面)

【委員】

効果的な教育、啓発活動を今後も行ってほしい。利用者層が幅広くなることで、被害に遭う方も多くなる。各世代に対して効果的な対策を打っていくことを今後も続けてほしい。サイバー犯罪は急速に進化しており、対応するための体制強化も急務である。

ウイルスバスターでおなじみのトレンドマイクロ株式会社が出した記事によると、サイバー犯罪の組織構造は、正規の企業の組織構造と酷似しているとのことである。サイバー犯罪によって収入や人員が増えれば、新たな下部組織が誕生し、より複雑になり、その大本、根元がつかみにくくなってしまうとのことである。こうした犯罪集団が、グーグルやヤフーなどの検索エンジンでは引っかからない匿名性の高いネット環境である、いわゆるダークウェブと呼ばれるところで、個人情報を取引し、犯罪を行っているとの話も載っていた。

先ほどの答弁は、県民の意識を高める対策として有効なものであるが、大本を断つこと、また実際に被害に遭った人に対して適切なアドバイスや、県警察として、組織全体としての知識向上、捜査体制を強化することも重要である。

昨年度3月の警察委員会の答弁で、サイバー犯罪捜査体制に加えて、高度な専門的知識や技術を要するサイバー事案に対処するための体制の拡充や、組織全体のサイバー捜査能力を向上させるための体制を構築すると答弁があった。

そこで、サイバー空間の脅威に対してどのような体制を構築したのか伺う。

【理事者】

県警察では、深刻な情勢が続くサイバー空間の脅威に対処するため、本年4月、サイバー犯罪対策課に高度サイバー犯罪捜査室を新設し、高度な知識や技術を要するサイバー犯罪の捜査や国外に所在する組織的なサイバー犯罪に対する捜査をより強力に推進する体制を構築した。

また、事件の初動捜査等を担う捜査支援係をサイバー犯罪対策課に、情報技術に関する派遣支援を担う技術指導係を情報技術戦略課にそれぞれ新設し、警察署等のサイバー犯罪捜査を高度な専門的知識や技術を用いて支援している。

さらに、各部門の捜査員を2年間、研修生として受け入れ、研修期間経過後、捜査員が培った知識及び技術を各部門に還元することで、組織全体のサイバー対処能力の向上を図っている。

今後もサイバー空間を介して悪質、巧妙化する犯罪に対応するよう、サイバー対処能力のさらなる向上に努める。

【委員】

外免切替えについて伺う。

コロナ禍が明け、仕事や観光等で訪日する外国人が増える中、最近、東南アジア系の外国人が運転する姿をよく見かける。もちろん、免許を持っていると思うが、外国人が免許を持つには、直接、運転免許試験場で試験を受ける方法、自動車学校を卒業して試験を受ける方法、そして、外国の運転免許を日本の運転免許へ切り替える、いわゆる外免切替えという方法の3種類がある。

今日は、最近、報道等で話題や問題とされている外免切替えについて、現状や実態について伺う。

外免切替えは大きく二つのパターンがある。一つは日本と同等の水準にあると認められている免許制度を有している、簡単にいうと信頼がある、例えばカナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、一部の州を除いたアメリカなどの行政庁の免許を要する人は、外免切替え手続の中の知識確認、実技確認が免除される。

一方、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国等以外の、ベトナム、ブラジル、中国、フィリピンなどの運転免許からの外免切替えは、知識確認、あるいは知識確認と実技確認を受ける必要がある。現在、外免切替えにより免許取得する人は、こちら側の外国人が多く、その数も増加していると聞く。報道等で話題や問題とされているのは、こちらの外免切替えだと思うが、外国人の免許取得者数及び外免切替え件数の過去3年間の推移、そして直近の日本と同等水準にあると認められている免許の制度を有している国等以外の運転免許からの切替え件数と上位5か国について伺う。

【理事者】

本県における外国人の免許取得者数と、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替える、いわゆる外免切替えの件数についてである。

過去3年間の外国人の免許取得者数の推移は、令和3年、1万396人、令和4年、1万1,485人、令和5年、1万3,324人、外免切替え件数の推移は、令和3年、4,290件、令和4年、4,755件、令和5年、6,339件となっている。

外免切替え件数のうち、我が国と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国等以外の運転免許からの切替え件数は、令和5年中、5,845件であり、割合にすると92.2パーセントである。その中で、切替え件数の上位5か国は、ベトナム3,646件、ブラジル984件、スリランカ214件、中国214件、フィリピン185件となっている。

【委員】

免許取得者数も外免切替え件数も増えている。割合の答弁はなかったが、割合に換算すると、令和3年が外国人の免許取得者数に対して外免切替えの割合は41.2パーセント、令和4年が41.4パーセント、令和5年だと47.5パーセント、人数もその割合も増え、主流になってきている。

日本と同等水準にあると認められていない免許制度の国は、昨年だと、全部で6,339件中5,845件、割合にして92.2パーセントとの答弁であり、ほとんどこちらである。そのため、今、話題や問題になっているのは、外免切替えとなっている。

外免切替えが多い理由の一つに、簡単に取得できるからとの指摘がある。簡単とは、一つは、試験が簡単であること、もう一つが、観光ビザで来日した外国人が、ホテル滞在中、ホテルの住所でも外免切替えができるとの報道もある。つまり、住所、居所が厳格ではない。

そこで、日本人を中心に一般的な、いわゆる運転免許試験の学科試験、技能試験と、外免切替えの知識確認、実技確認の内容と、合否基準及び知識確認、実技確認の合格率について、またホテル滞在中の外国人が外免切替えできる理由と条件について伺う。

【理事者】

運転免許試験の内容と合否基準について答弁する。

普通自動車第一種免許を取得する場合を例にすると、運転免許試験の学科試験、外免切替えの知識確認は、ともに日本における自動車等の運転に必要な知識について試験や確認をするものであり、運転免許試験では、正誤式の問題95問に対して90パーセント以上の正解で合格となり、外免切替えでは、正誤式の問題10問に対して7問以上の正解で合格となる。

また、運転免許試験の技能試験、外免切替えの実技確認は、ともに自動車等の運転に必要な技能について、実車を用いて試験や確認を行うものであり、運転免許試験、外免切替えともに70パーセント以上の得点で合格となる。

令和5年中の外免切替えの合格率は、知識確認が94.0パーセント、実技確認が21.0パーセントであった。

次に、外国人がホテル滞在中などに外免切替えができる理由と条件について答弁する。

住民基本台帳法の適用を受けない人が申請する場合は、保有している外国免許が真正かつ有効期間内であるなどの条件を満たし、警察庁通達に規定された旅券等、身分証明書の提示と、居所地に滞在していることを証明するホテル支配人の証明書等を添付すれば、切替えを行うことができる。

【委員】

観光ビザで来日した外国人が、ホテル滞在中でも外免切替えできることについて、説明があったが、住所、居所の条件が緩く、住所登録は不問となっている。それが警察庁通達であるので、基本的には県警察ではどうすることもできないと理解しているが、免許証の住所は、本人の身分証明になり、事故が起きたときなどの本人の住居、居所をある程度、証明、保証するものであり、それがホテルの住所で免許が発行されるとなると、信頼や価値が損なわれる感じがする。納得感はあまりないが、答弁としては理解した。

学科試験は、一般的な運転免許試験では、95問出題されて、90パーセント、90点以上の合格、これは我々が受けた試験だと思われる。一方、外免切替えの知識確認は、10問出題されて7問、70パーセント以上の正解で合格となる。ともに正誤式、マル・バツの2択式だと思う。

私が受けた運転免許学科試験のイメージは、引っかけが多かった。引っかけ問題で、90点取るのは難易度が高く、大変であり、必死に勉強した記憶があるが、それに比べ、外免切替えのマル・バツ2択形式で全10問中、7問正解で合格なのは、誰が聞いても簡単との印象を受ける。

しかも、今は21の言語に対応し、日本語以外の言語でも受験ができる。日本語理解能力がさほど高くなくても受けられ、合格になることと思われる。印象だけでなく、答弁であったように、合格率が94.0パーセントと、その高さが簡単さを裏づけていると思う。一般の運転免許試験の学科の合格率は約75パーセントと聞いているので、それよりも簡単である。

実技試験に関しては、外免切替えも一般的な運転免許試験も70点合格で同一基準、合格率が21パーセントと格段に下がっているので、技術面の確認、フィルターはそれなりにしっかりしている。最終的に免許取得のハードルは低くはないと、若干安心している。

それでも学科確認の容易さはあり、特に原付免許は、実技確認がなく、より免許が簡単に取得できる状況である。

先ほど言ったとおり、国が定めたルール上のことで、県警察ではどうすることもできないが、良し悪しは別として、これでは日本で自動車学校に通って時間と高いお金を使って免許を取得するより、外免切替えのほうが外国人から見れば簡単でリーズナブルに取得できると思われても仕方なく、実際、そういう状況になっている。その簡単さが報道やネット等で広まることで、安易に取得しようとする外国人も増え、外免切替え件数が増えていると思われる。

こうしたことで、申請などの事務量も増え、事務手続の遅れや窓口の混雑等にもつながると思われる。

そこで気になるのが、外国人が簡単に日本の免許を取得できること、日本のルールやマナーに精通してないことや日本語理解能力が低いこと、運転技術の問題などから、交通事故のリスクが高まることである。

そこで、外国人関連の交通事故情勢の推移について伺う。

【理事者】

外国人関連の交通事故の推移について答弁する。

交通事故統計における外国人関連の交通事故とは、人身事故のうち、第一当事者または第二当事者のいずれかに外国人が該当する場合である。

平成26年から令和5年までの10年間の人身事故件数はおおむね減少傾向で推移し、そのうち外国人関連の交通事故も同様に減少傾向にある。

県内の人身事故のうち、外国人関連の交通事故が占める割合は、平成26年は5.0パーセントであったが、毎年微増で推移しており、令和5年は8.3パーセントとなっている。

【委員】

今の答弁で、交通事故全体が減っているから、外国人の起こしている交通事故件数は減っているかもしれない、減少傾向にあるが、割合は増えている。

誤解がないように言うが、外国人関連の交通事故の増減の話をしたが、外免切替えの内数まで出ていないので、外免切替えが要因かは分からない。ただ、一般的に外国人が免許を簡単にたくさん取得すると、こういう傾向が出ると感じる。

最後に要望であるが、こういう質問をすると、外免切替えに否定的だと思われるが、誤解がないように言うが、外免切替えは、本来、日本に中長期滞在する外国人が日本での移動や仕事のために使う制度であり、とても大切で有効で必要な制度だと思う。外免切替え制度そのものを否定するつもりはない。

ただ、今の制度運用は、少し納得感がなく、問題があると感じる。

一つは、運転免許取得に対する公平性、公正性の問題。日本で免許を取得するには、一般的には高いお金と長い時間をかけて自動車学校に通って、仮免や本試験と、幾つか高いハードルと難易度の高い試験を合格して取得するのに対し、外免切替えでは、先ほど答弁があったように、比較的簡単に取得できてしまう。何か不公平に感じ、県民や国民の理解は得にくいと感じる。

次に、日本の免許に対する国際的な価値や信頼性が低下する懸念である。日本はジュネーブ条約に加入しており、日本の免許があれば、100か国近くの加盟国で運転できるジュネーブ様式の国際運転免許証が取得できる。

一方、先ほど言った日本と同等水準にあると認められている免許制度以外の国の多くは、ジュネーブ条約やウィーン条約など、国際的な交通条約に加盟しておらず、そうした国の免許証で運転できる国は十数か国に限られる。それだけ日本の免許は価値や信頼性が高いのだと思う。それが簡単に取得できてしまうことで、価値や信頼が低下する。

日本と同等水準にあると認められていない免許制度の国からすれば、簡単に日本の免許が取得でき、おいしい制度として使われ、免許ロンダリングというか、制度の趣旨に沿わない利用がされている場合もあると聞いている。近年、外免切替えが増えた要因の一つともいわれている。

何よりも交通事故のリスクが高まることを最も懸念している。これは国民の命に関わることであり、人生や生活にも関わることで、最も重要なことである。

今年8月には、山梨県富士河口湖町で、レンタカーで観光に訪れた中国籍女性が赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を渡っていた人をはねて死亡させる事故があった。9月には、埼玉県川口市の交差点で、中国籍の18歳男性が飲酒の上、一方通行を時速100キロメートル以上で逆走し、別の車に衝突し、日本人男性が死亡する悲惨な事故が起きた。

近年では、多くの観光地で外国人が運転するレンタカーによる事故が相次いでいると報道等されている。

先ほどの答弁にもあったように、外国人関連の事故の割合が増加している。

これらは、日本語や日本の交通ルールへの理解能力が十分でないまま簡単に免許を取得して運転していることが、こうしたことにつながっていると考えられる。

交通事故に起因したことでいえば、外国人ドライバーが任意保険に加入してない場合や、免許証の住所で本人の居場所が特定できず、母国に帰国するなど、補償や責任追及が困難になり、事故された側が泣き寝入りや損する事例もあると聞いている。

こうしたことも含め、外免切替えに対する現状や問題に対し、国民が不安や不満を抱いているのも事実だと思う。こうした問題がある中で、外免切替えに対し、試験の難易度を上げる、あるいは外免切替えの要件に日本語能力を厳格にする。そして、住所や居所を厳格化する等の必要があると考える。さらには、講習の拡充や任意保険の加入義務づけなどができたらと思う。

繰り返しだが、外免切替えは大切で有効な制度である。だからこそ、国民の安全と安心を第一に考えた制度とし、適切な運用を図っていくべきだと思う。このことは、日本人にも外国人にも双方の利益となると思う。だから、私の考え方は、取得や審査は厳格に、手続は迅速に、いろいろな合理化、効率化を図ってもいいと思う。そこはしっかりと切り分けていってほしい。日本で運転するのに適した外国人にはしっかりと免許を取得してもらい、日本で大いに活躍してほしい。

基本的には、国の制度やルールのため、県警察ではどうしようもないとは承知しているが、そうした中でも、県警察として、今言ってきたことをはじめ、県民の安全や安心につながることでやれることが一つでもあれば、実施あるいは改善してもらうことを最後に要望する。

【委員】

関連して、外免切替えについて伺う。

外免切替えの大枠については委員から話があり、審査は厳格にとの話があった。審査は厳格に、手続はスムーズにというところで、手続の部分にスポットを当てて伺う。

質問の趣旨は、外免切替えに関し、近年の外国人住民数の増加に伴い、切替え待ちが全国的な課題となっている。愛知県も例外ではなく、新聞報道等でも、予約サイトは7時半から開いているが、1分足らずで定員に達してしまうことが毎日のように続いているとのことである。

国は、トラックやタクシー等、運転手不足を解消するため、特定技能制度に自動車運送業の追加を決定しており、また技能実習制度を廃止して育成就労制度に移行することからも、今後愛知県で働く外国人住民数の増加に拍車がかかるのは目に見えている。

そういった観点から、外免切替えについて、愛知県における特徴、先ほど件数は令和5年中で6,339件とのことであったが、その手続の入り口である予約がなかなか取れないとの話を多く聞く中で、この現状をどう認識しているのか。

【理事者】

愛知県における外免切替えの特徴について答弁する。

令和5年中の外免切替え件数は6,339件であり、特徴としては、全体の約41パーセントに当たる2,623件が原動機付自転車、いわゆる原付免許への切替えであることが上げられる。

次に、現状の認識についてである。

外免切替えの予約が取れないことは、県警察としても、そうした声があることは承知しており、多くの切替え希望者が切替えできずにいると推測している。

【委員】

原付免許の切替えが41パーセントとのことであるが、予約枠数も事前に聞いており、平針運転免許試験場の枠は1日29枠、東三河運転免許センターでは12枠と聞いている。

そういった中、先ほどの答弁の現状認識の中、県警察としてはこれまでどのような対策を講じてきたのか。

【理事者】

県警察としては、外免切替えの審査において、本年6月から、知識確認と実技確認が不要となる我が国と同等の水準にあると認められる免許制度を有している29の国と地域の専用予約時間帯を設けて予約を取りやすくしたほか、本年9月から、業務の見直し等により、予約枠の拡大を図った。

さらに、原付免許を取得しようとする人に対し、外免切替えでなく、通常日本人が原付免許を取得するのと同様に運転免許試験の学科試験を受験するよう呼びかけるなど、外免切替え制度の利用者を抑制し、円滑に外免切替えができるよう努めてきた。

【委員】

それぞれ工夫し、予約枠を少し増やし、何とか外免切替えを推進しようとの姿勢が見えるが、ポイントは原付免許の切替えではないかと思う。事前ヒアリング等では、ベトナムは原付の国でもあるため、ベトナムの人が非常に多いと聞いた。

原付免許は、一般受験でも外免切替えでも1日で取得が可能である。費用面も、一般受験が8,050円、外免切替えだと7,550円、差額は500円にすぎない。

ハードルは、試験問題数と合格基準があり、一般受験は、先ほどと重複するが、全48問、100点満点中90点以上、外免切替えは全10問中7問以上と、負担感はあるが、日本の道路を安全に走行してもらう以上、原付免許は総じて簡便に取得できるため、逆に必要な知識は習得してもらったほうがよいともいえる。

現在、原付の外免切替えの知識確認の多言語化は22言語対応、一般受験は5言語にとどまると聞いているが、一般受験で外免切替え並みの多言語化は、そこまで難しい話ではないとも思う。切替え件数の約4割を占める原付免許について、一般受験の方法を呼びかけると先ほど答弁があったが、極論として、これが全て一般受験に移行すれば、予約レベルでは原付以外の外免切替え希望者枠が増加する。

あくまで極論として、道路交通法第97条の2第3項で定められた外免切替え制度を利用して原付免許を取得することを県条例で禁止すれば、より効果のある対策となり、円滑な外免切替えの実施につながるとも考えられるが、そういった対応は可能か。

【理事者】

外免切替えによって原付免許を取得することは道路交通法で認められていることであり、またこれらの事務の制限等について、法令による委任規定がないことなどに鑑みると、外免切替えにより原付免許を取得することを制限する条例の制定は困難であると認識している。

【委員】

困難であるとのことで、現実的ではないことをまず確認した。ただ、原付免許以外の、例えば普通自動車第一種運転免許を一般受験でというのは、外国人にとってハードルが高過ぎると思う。自動車教習所に通うのも約30万円から40万円かかり、外免切替えの予約ができずに外国免許の有効期限が消えそうになり、やむを得ず、外国人技能実習生等を受け入れている管理団体や事業者等が費用を肩代わりすることが実際に起きているとも聞いている。

原付免許の外免切替えによる予約は、いわゆる全切替え数の約40パーセント、それによって、それ以外の普通車等の外免切替えの予約ができない状況を何か工夫により改善できないかと感じる。

例えば先ほどの29の国の地域の専用予約時間帯を設けるのと同様、原付以外の外免切替えにもそうしたことができないか、もしくは予約サイトの中で原付の外免切替えを別枠にして予約枠を絞るなど、システムの工夫をすることもできると考えるが、そういった対策について検討できないか。

【理事者】

原付免許以外の免許の専用予約時間帯を設けることは可能であるが、現在運用している外免切替えの予約システムでは、原付等の免許の種類、いわゆる免種を限定して受け付けることができない。こうした中、特定の免種の予約枠を設け、書類審査へ対象となる免種以外の切替えを求める者がいた場合、受付できないことを個別に説明するなど新たな事務負担が生じ、外免切替えの処理件数が減少するおそれがある。よって、得られる効果や他の運転免許事務に与える影響を考慮しつつ、慎重な検討が必要であると考える。

【委員】

答弁では、現行のシステムでは免許の種類を限定して受付はできないが、システム改修すれば、原付専用の予約時間帯を設けることはできると理解した。

そして、現在、29か国の専用予約時間枠がシステムで運用されている。事前ヒアリングの中に、その29か国以外の人が間違えて書類審査の受付、その予約時間を使って来る例があると聞いた。そういうときは臨機応変に、仕方ないといって、受付を済ますこともあり得ると聞いているが、先ほどの答弁で、受付ができないことを個別に説明するなどの新たな業務が発生するから外免切替えの件数が減少するというのは、予約システムの工夫によって間違いを減らすこともでき、運用当初は間違いもややあると思うが、それが標準となれば、間違いも減ると考えられる。慎重な検討が必要とのことだが、しっかり検討してほしい。

先ほど、これから外国人住民数の増加に拍車がかかることが目に見えていると言ったが、そもそも予約枠をかなり絞っているのは、手続の流れの中で、書類審査体制が追いついておらず、1件につき15分から30分かかると聞いている。運転免許証の様式が比較的短期間に変更される、特別な国が幾つかあるようで、書類の真贋の判定に時間がかかる国では、1件1時間程度とも聞いている。

書類審査体制を充実したとして、適性検査、知識確認は、システム化等の合理化により、審査数を増やすことが可能となると聞いているが、実技確認では、一般受験の業務等も担当する技能試験官が一緒に対応しており、ここもボトルネックになる可能性が高いと考えられる。

そこで、いずれにしても先を見越した職員の体制確保などのマンパワーの拡充が必要と考えられるが、県警察としてどのように考えているのか伺う。

【理事者】

外免切替えには、書類審査のほか、知識確認や実技確認が必要となる場合があるところ、実技確認は運転免許試験の車両と同じコースを利用して実施しており、限られた面積のコースに多くの車両を同時に走行させることはできないなど、実技確認の実施件数を大幅に増やすことは困難である。結果、書類審査の予約枠を大幅に増やしても、実技確認で滞留することとなり、他の運転免許事務への影響等を総合的に勘案し、どのような体制整備が必要か、引き続き検討していきたい。

【委員】

最後に要望である。

今回の質問に当たり、平針運転免許試験場にも直接行った。

書類審査は、特に免許証、在留証明書等の書類の真贋で時間がかかっていると思った。今のシステムでは、4人で大体、体制をつくっているというが、マンパワーを拡充する必要性があると感じた。

知識確認はタブレットを活用しており、予約枠は拡大しても対応可能ではないかと感じた。

実技確認は、午後1時半ぐらいのところで実技現場を見たが、待っている人が約20人おり、ほぼ外国人であった。チェック項目が幾つかあり、100点満点中の7割をクリアすれば合格と先ほど答弁であったが、実技試験の合格率は2割と非常に低く、何度も受け直しに来る人が多いと聞いている。安全確認一つやり過ごすと、そこで10点減点されるようで、7割をクリアするのは非常にハードルが高い。当然、技能面で絞りをかけるのは、安全上、非常に重要と考えているが、運転技術の確認は安全上しっかり見る必要はあるが、例えば安全確認など、事前の知識レベルでやるべきことが明確になれば、何度も受け直しに来るリピーターを減らすこともできるとも感じた。

先ほどの答弁にもあった懸念もあると承知しているが、今後ますます外国人住民数は増える。現時点でも予約ができない、知識も技能もあるのに切替えの土俵に立つことすらできない、困っている外国人、管理団体、事業者が大勢いることを念頭に、システム改修とマンパワーの拡充を含めた体制整備についてしっかりと検討してもらうことを要望する。

【委員】

名古屋高速道路の最高速度引上げについて伺う。

愛知県は、自動車や航空宇宙といった最先端技術や、繊維、陶磁器などの伝統産業に至るまで、様々な物づくりが盛んに行われ、製造品出荷額は全国でも断トツ1位が続いている。

これらの製造品を運ぶ物流は県民の生活の経済を支える重要な社会インフラとなっているが、トラックドライバーの人手不足やカーボンニュートラルへの対応が求められるなど、課題は山積みである。

そういった中、人手不足の要因であるトラックドライバーの長時間労働を解決するために時間外労働が制限されることとなり、これが2024年問題と言われているが、1日に運搬できる荷物の減少や到達遅延といった物流の停滞が懸念される。この問題を解決するため、デジタル技術を活用して輸送効率の向上を図るほか、トラックの長距離輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフトを進める必要があるが、なかなか進んでいない現状もある。

一方、令和5年に警察庁が高速道路におけるトラックの最高速度引上げに関する有識者検討会を発足し、今年4月に道路交通法が改正され、高速道路における最高速度が80キロから90キロに引き上げられた。この最高速度引上げにより、荷物の配送にかかる時間が短縮され、効率的に荷物を運ぶことができるようになるとともに、ドライバーの拘束時間が短縮され、負担軽減につながると期待されている。

愛知県においては、東名高速道路や名神高速道路、伊勢湾岸自動車道などといった関東圏と関西圏を結ぶ高速道路の大動脈があり、そこに名古屋高速道路が接続している。

名古屋高速道路は、名古屋市内を中心に、総延長81.2キロメートルの都市高速であり、県内の物流に大変重要な役割を果たしている。規制緩和により、東名高速道路や名神高速道路における最高速度は時速90キロメートルであるのに対し、名古屋高速道路は一部を除いて最高速度規制が時速60キロメートルとなっている。特に、名古屋高速道路の東山線の吹上から高針については、トンネル部分を中心に、最高速度の規制が時速50キロメートルとなっており、名古屋市内の物流を円滑にするためにも、速度規制の引上げはとても有効と考える。そして、その効果を期待し、最高速度の引上げに関する要望書が愛知県トラック協会からも出ている。

2023年12月定例議会における私の一般質問で、最高速度が時速60キロメートルとなっている名古屋高速道路の最高速度を引き上げることはできないかとの質問に対し、県警察本部長は、最高速度の引上げは、道路管理者等と協議を重ね、課題の整理や引上げ可能な路線の検討を推進していくと答弁しているが、その後の検討結果はどうなっているか伺う。

【理事者】

名古屋高速道路の最高速度の引上げは、警察庁により定められた交通規制基準との整合性や交通事故の発生状況等を勘案し、道路管理者である名古屋高速道路公社と引上げ可能な条件が整っていると考えられる区間の選定に関する協議を行っている。

今後、選定した区間について、名古屋高速道路公社において騒音等の周囲に与える影響に関する調査を行うとともに、県警察と名古屋高速道路公社が協働して、沿線住民への説明等、必要な調整を行っていく。

【委員】

ここに名古屋高速道路の路線図を持ってきているが、高速1号線から6号線、たくさんのルートがあり、直線もあればカーブもあり、いわゆる走行車線である右車線からランプの入り口が入ってくるなど、いろいろな構造もある。そういった意味では、最高速度を引き上げるのは、いろいろなステップを踏む必要があり、答弁にあったように、周辺住民の理解も要ることが分かった。

調べてみると、昔から騒音や苦情などの対策に、県警察も、道路管理者も苦労していることが改めて分かった。今、路線の選定をしていると聞いたが、特に最高速度が時速50キロメートル規制となっている名古屋高速道路の東山線の吹上から高針の間は、ほかのところが全て時速60キロメートルであるため、ぜひ時速60キロメートルに合わせてもらうと非常に走りやすい。さらに、その先には、従来から言っているように、時速60キロメートルから時速80キロメートルの話をしたいが、まずはこの時速50キロメートルのところを時速60キロメートルにできないか伺う。

【理事者】

名古屋高速道路東山線の吹上ランプから高針料金所までの区間は、周辺環境への配慮等から最高速度を時速50キロメートルに規制しているが、当該区間は、名古屋高速道路公社が道路照明のLED化等の取組を実施したことにより視認性が向上するなど、道路環境が改善したこと、名古屋高速道路公社において、騒音や大気質について環境影響調査を行った結果、最高速度を時速60キロメートルに引き上げても、法令の定める基準に適合することが確認できたことなどから、県警察では当該区間について最高速度を引き上げることは可能と考えている。

今後は、最高速度の引上げに向け、名古屋高速道路公社と協働して、沿線住民への説明等の必要な調整を行っていく。

【委員】

本当にすばらしい答弁をもらった。県警察も、この規制を緩和することで、逆に事故が増えたとか、そういうことでは本末転倒の話になるので、より慎重に協議を進めていることに感謝するが、もちろん安全第一であり、また周辺住民の環境は損なわないようにしてほしいが、今の答弁でもあったように、昔の社会情勢とか環境とは変わっており、例えば車も性能がよくなり、今のLEDの話で、視認性がよくなったことで、世の中が変われば、ルールも当然変えていいものであり、そのような意味では、引き続きいろいろな規制を緩和し、この時速50キロメートルから時速60キロメートルの緩和だけでなく、さらに次のステップの時速60キロメートルから時速80キロメートルのこともぜひお願いしたいと思う。最後に、できるだけ早くやってほしいが、どのくらいの期間を目標に今の時速50キロメートルを時速60キロメートルにすることを考えているのか伺う。

【理事者】

時速50キロメートルから時速60キロメートルとする東山線の部分は、現在の目標であるが、来年の4月1日に実施する目標で調整を進めていく。

【委員】

今の答弁は、私も非常にうれしく、前向きでありがたい。

繰り返しだが、いろいろな環境のこと、状況のことも考えながら、より経済活動も動かしていく必要があるので、いろいろな意味で関係機関と協議して進めてもらうことを要望する。