本文

県民環境委員会審査状況(令和6年12月10日)

県民環境委員会

委員会

日時 令和6年12月10日(火曜日) 午後0時59分~

会場 第6委員会室

出席者

平松利英、村嶌嘉将 正副委員長

坂田憲治、伊藤辰夫、青山省三、いなもと和仁、ますだ裕二、

柳沢英希、高木ひろし、河合洋介、園山康男、阿部武史 各委員

県民文化局長、県民生活部長、学事振興監、人権推進監、

女性の活躍促進監、文化部長、関係各課長等

委員会審査風景

付託案件等

議案

第183号 令和6年度愛知県一般会計補正予算(第6号)

第3条(債務負担行為の補正)の内

愛知県芸術劇場等運営等実施契約

第184号 愛知県芸術劇場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定について

第214号 愛知県公立大学法人中期目標の策定について

第219号 訴えの提起について(私立学校入学納付金貸付金返還請求事件)

第220号 訴えの提起について(私立学校奨学資金貸付金返還請求事件)

第229号 あいち朝日遺跡ミュージアムの指定管理者の指定について

結果

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第183号、第184号、第214号、第219号、第220号及び第229号

請願

第 39 号 「小中高生の新型コロナワクチン接種後体調不良者への合理的配慮を求める」について(県民関係)

第 42 号 「選択的夫婦別姓制度導入を求める意見書の提出」について

第 62 号 「令和7年度愛知県私学振興予算の充実」について

第 66 号 「令和7年度愛知県私立幼稚園関係補助金の充実」について

第 67 号 「『教育の公平』をめざして、学費と教育条件の公私格差を抜本的に是正するために、私学助成の拡充をもとめる」について

結果

賛成者なしをもって不採択すべきものと決した請願

第39号及び第42号

全員一致をもって採択すべきものと決した請願

第62号、第66号及び第67号

措置

知事に送付し、処理の経過と結果の報告を請求する請願

第62号、第66号及び第67号

会議の概要

- 開会

- 口頭陳情(1件 請願第42号関係)

- 議案審査(6件)

(1)理事者の説明

(2)質疑

(3)採決 - 請願審査(5件)

- 委員長報告の決定

- 一般質問

- 閉会

主な質疑

議案関係

【委員】

第163号議案と第164号議案の芸術劇場の関係で確認したい。

今回、議案で出てきているのは、予算の中の債務負担行為と、民間資金等の活用事業(PFI)を導入するための条例制定の部分だが、民間活力の導入に当たり、愛知県文化施設活性化基本計画に基づいて、さまざまな検討を重ねたと聞いている。

民間事業者20社程度に愛知芸術文化センターの建物管理や活性化についてのヒアリングを行ったとのことであるが、民間活力の導入に当たり、民間事業者はどのような点を評価しているのか。

愛知芸術文化センター

【理事者】

民間事業者からは、コンセッション方式の導入により、需要と供給に応じた利用料金の変動調整など柔軟な価格戦略の導入が可能となる。事業期間が長いため、新たなチケットシステムの導入など新規投資しても十分に投資額を回収できる。また、これまで十分に活用されていなかったエリアに利用料金を設定することで、空きスペースの活用が可能となるなど、積極的な評価を聞くことができ、事業への参画意欲も確認できた。

【委員】

民間事業者にとって非常に魅力的な提案とのことで、評価があったと受け止めた。

自由民主党の神戸健太郎議員からの代表質問に対し、大村秀章知事も今回の民間活力の導入は非常に期待している旨の発言があった。また、答弁の中で、愛知芸術文化センターは開館から30年が経過し、存在感を確立している一方、敷居の高さから人が寄りつかない雰囲気があり、そうではなく、にぎわいを創出し、ポテンシャルを生かしていきたいとの発言があった。

先月、愛知県文化施設活性化基本計画のフォローアップ資料の提供があり、民間活力の導入に関する調査の中で、コンセッション方式の導入により相応の設備刷新とソフト事業への投資が期待できるとの記載があった。

相応の設備刷新とは何を指しているのか、また、設備刷新はどの程度を想定しているのか。

【理事者】

設備刷新に当たっては、建築基準法や消防法といった関連法令による制限の範囲内で行うことが前提となるが、例えば、テナントの撤退に伴い、空きスペースとなっている地下2階のアートショップや、2階のレストランに新たなテナントを誘致するためのリフォームが必要と考えている。

また、フォーラムや地下連絡通路といった共有スペースにおいても、愛知芸術文化センター内の回遊性を高める仕掛けや施設案内サインの更新などにより、多くの県民が気軽に利用でき、利用者層の拡大につながるような設備刷新が想定される。

【委員】

もう一つ、ソフト事業への投資について、現状でも大ホールやコンサートホールは、稼働率が80パーセント以上あり、ソフト事業といっても新たに何かを企画することが難しいのではないか。現在の利用者や予約も数年先までは決まっていると思うが、新しくPFIの運営事業者が決まった際に、ソフト事業への投資に関して、どのような考えがあるのか。

【理事者】

県芸術劇場の国内外におけるブランドイメージや存在感を向上させるためには、世界水準のアーティストや団体などによる公演を積極的に開催するなど、これまでにない戦略的な公演の誘致や主催する自主事業の再構成が重要と考えており、新たな運営事業者には、これらを実現するようなソフト事業への投資を期待している。

一方で、県内の公立劇場としての使命を果たすためには、これまでどおり、地元の学校や実演者団体による発表の機会を確保していくことも必要と考えている。そのため、新たな運営事業者の募集の際には、現在継続的に芸術劇場を利用している各種団体が引き続き利用できるよう、興行目的でない利用について、一定の配慮を行っていく。

【委員】

公立劇場としての役割があるため、民間事業者が来て、イベントやコンサートを開催し、集客するだけでよいということではないと思うので、その辺りは配慮してもらいながら、どのような提案が来るのか、期待して見守りたい。

すぐ横にオアシス21や、最近ではヒサヤオオドオリパークもあるが、愛知芸術文化センターという名前も少し硬いイメージを植え付けていると思う。例えば、ネーミングライツの導入も含めた提案を期待しているのか、この辺りの名称変更も含めて、どのような考えがあるのか。

【理事者】

全国の公立文化施設でも、ネーミングライツを導入している施設は複数事例ある。民間事業者へのヒアリングの結果、ネーミングライツの導入について意欲を示す事業者が多数存在したことから、本件においても、運営事業者からネーミングライツ導入の提案が可能となる条件整備について検討していきたい。

【委員】

ネーミングライツの導入を前提としているような回答であったが、こちらもどのような提案が来るのか、期待して見守りたい。

今回は条例の制定とのことで、これから詳細な募集要項等が決まり、詳細なヒアリングを行っていくと思う。本議案については、前向きに進んでほしいと願っているが、先ほど述べたオアシス21であれば、名古屋市が52.5パーセントの株式を持っている栄公園振興株式会社が指定管理者であり、ヒサヤオオドオリパークであれば、名古屋市が三井不動産株式会社に指定管理を出して、民間企業のアイデアを取り入れながら、大変なにぎわいや活況を呈しているイメージがある。

特に、にぎわいを創出してほしいとの大村秀章知事の思いもあるため、愛知芸術文化センターもこうした近隣の様々な施設と連携していくことが重要だと思っているが、県としてどのように考えているのか。

【理事者】

周辺施設の連携であるが、現在、愛知芸術文化センターは、栄地区の地域活性化プロジェクトであるノースセブンに参加しており、その構成団体であるオアシス21やヒサヤオオドオリパーク、セントラルパークなどと連携を図っている。

特に、愛知県芸術劇場が主催となり、年に一度開催している久屋ぐるっとアートというイベントは、これまで各団体が別々に実施していたアートイベントを同時期に開催することで、地域全体に活気やにぎわいを広げることを目的としており、栄地区の様々な団体と連携した事業となっている。

コンセッション方式の導入後も、栄地区のエリアマネジメントの強化は重要と考えており、新たな運営事業者の募集の際には、近隣施設等と連携した事業の実施を求めることにより、これまで以上に周辺施設と連携を図り、にぎわいの創出を目指していきたい。

【委員】

愛知県公立大学法人中期目標の策定について伺う。

先ほど県民文化局長から説明があったように、第三期の愛知県公立大学法人中期目標が2024年度で終了すること、また、公立大学法人は、今回策定する中期目標に基づき中期計画を作成し、2025年3月までに知事の認可を受ける必要があるため、12月定例議会で提案していると推察するが、この中期目標は、公立大学法人が6年間において達成すべき大学運営に関する目標で、大変重要な計画だと認識している。

今回、中期目標を策定する中で新たに記載されたものはあるのか。

【理事者】

今回の中期目標の位置づけとして、社会情勢の多様な変化に対応できる人材を育成し、特色ある教育研究の推進による地域課題の解決に取り組む期間と位置づけている。

そのために、県立大学の取組として、県立大学のリソース、いわゆる外国語学部、日本文化学部、教育福祉学部、看護学部、情報科学部と5学部あるが、文理横断教育の推進や学部連携の強化等による特色ある教育や、PBL教育やアントレプレナーシップ教育などの実践的な教育を推進していく。

また、芸術大学の取組として、特色ある高度な専門実技教育を推進し、芸術文化に携わる優れた人材を育成するとともに、大学の活動情報を積極的に発信し、知名度の向上や大学ブランド力の強化に向けた戦略的広報活動を展開する。

また、地域文化を担う人材の育成と地域の芸術文化の発展に貢献するため、アントレプレナーシップ教育などの実践的な教育を推進し、技術の力を活用して、地域の課題解決に努めていく。

【委員】

PBL教育とアントレプレナーシップ教育について、具体的な説明を求める。

【理事者】

PBL教育は、プロジェクト・ベースド・ラーニングの略であり、プロジェクト型学習や課題解決型学習とも呼ばれている。知識の暗記等の受動的な学習ではなく、自ら課題を発見し、解決する能力を養うことを目的とした教育である。

また、アントレプレナーシップ教育は、様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず、自ら枠を超えて行動を起こし、新たな価値を生み出していく起業家精神を養うものであり、自ら社会課題を見つけ、課題解決に向かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探究したりすることができる知識、能力、態度を身につける教育である。

今回の第四期中期目標では、こうした実践的教育を推進することで、次々と生まれる新たな課題、社会のニーズを解決できるような人材を育成し、愛知県をはじめ、地域の産業界に貢献できる人材を育成していく。

県としては、このような大学の取組をしっかり支援したい。

請願関係

なし

一般質問

【委員】

本会議で、若年層における献血者数の推移について教育委員会に一般質問をしたが、本日は公立高校ではなく、私立高校を所管する県民環境委員会で質問する。

大方の内容は一般質問で述べたが、一昔前20代、30代だった献血をしていた若年層が、今では40代、50代、60代となり、現在の献血を支えていることや、今の20代、30代といった年齢層の献血者数が、一昔前と比較して減少していることが日本赤十字社の資料で分かる。

現状、少子高齢化が進んでいることを考えると、この先、献血を主で支えている40代や50代の年齢層も減少していくことが、数字から十分推測できる。

日頃の献血でも血液が不足していることや、地震や災害が発生した際に、もっと血液が不足することを考えると、200ミリリットルの献血ができる16歳以上や、400ミリリットルが献血できる男性だと17歳、女性だと18歳からといった層が、献血に対して多く触れる機会を増やし、献血がより身近なものになり、これからの献血を支えてくれることを願っている。

そこで、私立高校に対し、県は献血に関するどのような取組を行っているのか伺う。

【理事者】

令和6年4月12日付けの国からの事務連絡に基づき、昨年度末に配布された献血啓発資材を活用するとともに、都道府県赤十字血液センターが行う出前講座や学校献血等により、献血に触れる機会を積極的に受け入れるなど、献血への理解増進に向けて取り組むことを依頼する文書を私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に対して発出している。

【委員】

私の手元にある愛知県赤十字血液センターからの直近5年間のデータ資料によると、私立高校が愛知県内に55校ある中で、2019年度は16校、2020年度は7校、2021年度も7校、2022年度は11校、2023年度は13校と、県立高校と比較すると多いものの、他県と比較した際に、愛知県の私立高校の献血実施回数は、とても多いとはいえない。

この5年間、必ず毎年実施しているのは誠信高校、安城学園高校、愛知産業大学三河高校、豊川高校の4校であり、ぜひこの4校の取組を参考にしてほしい。

各高校での取り組み方も参考にし、さらに多くの学校、生徒の理解や協力があると、先ほど述べたような災害時や将来の献血者数に対しての不安も解消されていく。

献血を実施する私立高校が増えていくために、県としていろいろと取り組んでほしいが、どうか。

【理事者】

将来にわたって安定的に血液を確保するためには、若年層を対象とした献血の普及啓発が重要であり、献血に触れる機会を積極的に受け入れるなど、献血への理解増進に向けて、各私立高等学校に取り組んでもらうことが必要であると認識している。

そのために今後どのような取組を行えばよいのか、献血を実際に実施している日本赤十字社愛知県支部や県で献血を所管している保健医療局に確認しながら、献血の取組促進に向けて取り組んでいきたい。

【委員】

また、愛知県には県立大学もある。先ほど議案にも出ていたように、愛知県立大学と愛知県立芸術大学とがあるが、そちら二つの大学における現在の取組と、今後、例えば日本赤十字社愛知県支部等から献血事業での依頼があった場合、県立大学関係でも協力してもらえるのか。

【理事者】

愛知県立大学と愛知県立芸術大学における現在の取組であるが、厚生労働省が作成した大学生等を対象とした献血啓発ポスターを学内に掲示するとともに、県立大学の近隣の瀬戸市にある愛知県赤十字血液センターからの依頼により、現在実施されている卒業献血キャンペーンなどの献血キャンペーンのポスターや、血液センターへの無料送迎の案内等を専用のスペースに掲示するなど、学生の自主的な献血が進むよう周知に努めている。

今後、日本赤十字社愛知県支部から県立大学や芸術大学に献血バスの配車など、献血に関する協力の依頼があれば、各大学と相談し、可能な限り対応していきたい。

引き続き、県で献血を所管している保健医療局と相談しながら各大学に対し、情報提供や助言を行い、大学の取組を支援していく。

【委員】

一般質問の相談をする中で、特に大学は立地条件が非常に厳しいとの話もあった。日本赤十字社にも、私立高校や大学へ相談してもらえるようお願いしていくので、今後、愛知県においても、献血の取組促進に取り組んでもらえるよう要望する。

【委員】

あいち県民の日の本県及び市町村、民間事業者の取組について質問する。

6月定例議会の本委員会でも、委員から発言があったように、あいちウィークをオール愛知で盛り上げていくために、私自身も選挙区の三つの市町村の行事などを、来賓として招待されたイベントなどでも祝辞でPRしたり、各市町村で取り組んでいる県民の日の事業について紹介したりしてきた。

そんな中で、あくまで私が見聞きした範囲であるが、2年目となるあいち県民の日の進展について質問する。

まず、あいち県民の日学校ホリデーについてである。尾張北部、尾張西部のほとんどの学校が休みとなった11月22日の金曜日は、対象地区の社員の女性の9割近くが有給休暇を取得し、家族と過ごしたようである。本定例議会の大村秀章知事の提案説明にもあったが、会社やそこで働く人の間でも、あいち県民の日に対する認知やその取組の進展が広がっていることが窺える。

また、清須市では、あいち県民の日の企画として、清須キヨスタンプラリー2024という清須市内のキリンビール名古屋工場、清須市立図書館、あいち朝日遺跡ミュージアムの3か所のスタンプを集めると、ペットボトルのジュースと清須市立図書館のオリジナルのクリアファイルがプレゼントされる企画が実施されている。

あいち朝日遺跡ミュージアムでは、あいちウィークの1週間、観覧料が無料になるとのことで、あいちウィークまでの3週間の来場者数の平均が1,815人だったのに対し、あいちウィークでは約2倍の3,698人が来場したとのことで、大変大きな効果があった。

地元の清洲小学校の生徒たちが、先生の引率のもと来場し、企画展があった弥生土器を眺めながら弥生時代の食事情について見学しており、愛知ゆかりの文化施設で理解を深めている姿を見て、地元選出の議員として、とてもうれしく思った。

西春日井郡豊山町では、あいちウィーク中、あいち航空ミュージアムの入館料が割引となり、こちらも、都市・交通局の航空空港課からの報告によれば、あいちウィークの前の週の来館者数が2,686人であったのに対し、あいちウィークでは4,797人が来館したようで、多くの人が来館するきっかけになっていたようである。

あいちウィークのお出かけスポットについては、子供のお出かけ情報サイトにも豊橋市ののんほいパークや長久手市の愛・地球博記念公園モリコロパークの無料、割引イベントなども紹介されており、家族であいち県民の日を楽しむ気運が昨年にも増して醸成されていると感じている。

ほかにも、北名古屋市の体育館であいちウィークにスポーツイベントがなされるなど、あいち県民の日をめぐる本県及び市町村、民間の取組が、愛知という郷土への理解を深め、世代を越えて広がりを見せていく力になっていると感じている。

本県のあいち県民の日事業及びあいちウィークにおける取組を見て、5年後、10年後、その先の県政200周年を迎えるときにも、県民の日の浸透度がより深まっていることを期待している。

そこで、昨年度の取組を踏まえ、本県及び市町村、民間事業者において、本年はどのような取組を進めてきたのか。

あいち県民の日記念イベント2024

【理事者】

今年度は、昨年度の県民意識調査の結果などを踏まえ、あいち県民の日に関する認知度が比較的低い、若い世代への啓発を意識した事業を多く展開することを念頭に取組を進めてきた。

まず、県の取組であるが、あいちウィーク期間中には、各局と連携しながら、ミュージアム等の施設利用料を無料、割引としたほか、家族や友人と一緒に楽しめるイベントを積極的に企画し、愛知の歴史、文化、産業などについて、理解と関心を深めるあいちの魅力発見ガイドツアーなど、昨年度の84件を上回る94件の事業を実施した。

市町村には、県内全ての市町村で取組を行うことを目標に、職員が積極的に出向き、施設の割引やイベントの実施など、あいち県民の日を盛り上げる施策への協力を依頼した。その結果、今年度も9割近くの47市町村において、272件の連携事業が実施された。

また、民間事業者には、昨年度は買物などで出かける機会の多い小売業を中心に協力を依頼したが、今年度は、それに加えて飲食業を中心に積極的な声がけを行った結果、木曽路や和食麺処サガミといった地域に馴染みのある店で割引企画が実施されるなど、新たに協賛があった。

そのほかにも、今回新たに全日本空輸株式会社による、航空券と宿泊券がセットとなったツアーで利用できる5,000円割引クーポンの企画や、ブラザーミュージアムでの無料ガイドツアー、トヨタ博物館の無料開放など、企業博物館や体験型の施設において、子供の学びや発見につながる楽しい企画が開催され、昨年度を上回る100件以上の協賛事業を実施した。

昨年度は初年度ということもあり、市町村や民間事業者は協力を様子見していたが、県において昨年度の実施結果を取りまとめ、各種サービスや特典を利用した人の約7割が好意的に捉えている県民の意見を示すことで、昨年度以上の協力を得られた。

現時点の総括としては、今年度も市町村や民間事業者の協力により、2年目となるあいち県民の日、あいちウィークを盛り上げることができた。

【委員】

本年は県民の日が11月27日の水曜日であり、20代、30代の働き世代の男女については、なかなかあいち県民の日がリンクしづらいのではないかと日程を見て感じていた。

ただ、先ほどの答弁にもあったが、その点は当局としても念頭に置いて企画していたと感じており、今年のアンバサダーには名古屋市熱田区出身のお笑いトリオ、パンサーの向井慧氏が就任し、ピンクをベースにした親しみやすい広告展開がされていた。

個人的によいと感じたのは、愛知県内のコメダ珈琲で小倉あんなどの追加無料券が入ったモーニングお得クーポンが配られていたことである。ただ、クーポンの一番上にある、あいち県民の日のハートの太陽のデザインの大きさが控えめで、また、店員がただクーポンを配るだけなので、一般客には、あいち県民の日の取組によるクーポンだと伝わっていないように感じた。

私自身コメダ珈琲が好きで、三、四地区でクーポンをもらったが、残念ながらあいち県民の日としての告知がされていなかったので、地元企業に取組を依頼する際は、できれば一言、あいち県民の日のキャンペーンでクーポンを配っている旨の案内を依頼してもよかったのではないかと思った。もちろん既に依頼していたのであれば、よりしっかり言ってもらうよう重ねて依頼してもよいと思う。

ほかにもアマゾンとスーパーバローの取組などもあったが、各市町村、民間企業とも様々な取組を行っていたので、次年度以降もさらなるあいち県民の日の認知向上に努めてほしい。

これからあいち県民の日の取組について総括をすると思うが、次年度に向けて、あいち県民の日及びあいちウィークなどの事業につき、今後どのように取り組んでいくのか。現時点での今後の課題や取組の方向性について、当局の見解を伺う。

【理事者】

今後の課題の取組や方向性について、年度末までに実施する県民意識調査の結果や、市町村、民間事業者からの様々な意見を踏まえて総括していくが、愛知県の誕生日であるあいち県民の日がしっかりと定着し、有意義なものとなるために取り組むべき課題は、現時点においてまだまだあると認識している。

まず、あいち県民の日の認知度向上は、今年度は若者への媒体として広く利用されているSNSでのPRを重視した広報を行い、一定の効果はあったものと考えられるものの、一方で幅広い世代への認知という点においては、既存の媒体である新聞やテレビ、ラジオなどの発信力は依然として大きいものがあるため、それらを同時に活用して、相乗効果を狙っていく必要がある。

また、市町村との連携は、県内全ての市町村で取組を行ってもらうことが本来の目指す姿であるので、今後もあいち県民の日の趣旨をしっかりと説明し、協力依頼を粘り強く行っていく。

さらに、民間事業者による協賛事業は、買物などを通じて県民の日の取組を身近に知ることができる小売業を中心に協力を依頼してきたが、今後は飲食業やサービス業など、県民の生活に密着した幅広い業種にも広げ、1社でも多くの協力を得ながら、協賛の輪を広げていく。

あいち県民の日の取組は、まだ2年目ではあるが、今後実施する県民意識調査の結果を踏まえて、しっかりと課題を検証し、アップデートすることで、あいち県民の日やあいちウィークが県民に定着し、毎年心待ちにしてもらえるような取組にしていきたい。

【委員】

市町村、民間事業者とのさらなる連携をぜひとも進めてほしいと要望する。

私の選挙区には自治体が三つあり、各自治体ではLINE公式アカウントがあるが、そこであいち県民の日が紹介されている自治体もあれば、ない自治体もあった。昨年は初年度ということで、各自治体の広報紙でページを割いて広報しているところもあったが、今年度は無くなっているところもあり、これは一生懸命市町村に依頼し、早めの周知をするなど、少しずつ丁寧に浸透させていくことができると思うので、そういったことをお願いしたい。

合わせて、一つ紹介するが、愛知県警察本部では、秋の交通安全の取組キャンペーンの際に、各自治体の首長に依頼し、PR動画の作成が可能な自治体ではPR動画を展開していた。

愛知県には、モリゾー、キッコロ、防災ナマズンといった県ゆかりのキャラクターがいるので、そういったキャラクターとコラボしながら、あいち県民の日を首長や地元の人と一緒にPRしてもらうのも一つの手で、いろいろなことを進めるよう検討することを要望する。

【委員】

エスカレーターの安全利用について質問する。

エスカレーターの安全利用というと、右側に乗るのか、左側に乗るのか、誰に教わったわけでもなく身についた習慣があり、私も小さいときから右側は通行する場所、左側は止まって乗る場所といったイメージがある。

ここ数年、いろいろな動きがあったので、紹介しながら県の取組について聞ければと思うが、エスカレーター自体がバリアフリー等を通じて設置されるようになった流れがある。

そんな中、一般社団法人日本エレベーター協会が、エスカレーターの利用における事故や災害についてアンケートを行った。平成30年から令和元年までの2年間なので、少し古い資料ではあるが、全国で1,550件の事故が起こっており、その事故の原因の51.9パーセントが乗り方不良という結果である。

乗り方不良とは、手すりを持たずに乗る、黄色い線から足がはみ出していて挟まれてしまう、あるいは階段上を歩いている人や走っている人にぶつかって転倒する、つまずくといったことなどであり、それらが原因のものが52パーセント程度であった。

毎年、一般社団法人日本エレベーター協会は安全利用に関するアンケートも行っており、直近では令和3年、令和4年のアンケートであるが、エスカレーターに乗っていて危険と感じたことがあるかというアンケートに対し、毎年6割前後の利用者が、人やかばんがぶつかり危険と感じたことがあると回答しており、業界としては、安全に利用してほしいとのことで、呼びかけを行っていた。

しかし、なかなか事故が減らず、2021年に埼玉県で全国初となるエスカレーター内歩行を禁止する条例が定められた。違反した利用者や管理者に罰則を課すものではないものの、安全利用の周知や行政として市民に安全を徹底しようという色の強い条例であり、これを条例制定した後に、改善が見られたとのことである。

この埼玉県の条例制定を受けて、全国二番目であったが、名古屋市も昨年3月にエスカレーターの安全利用に関する条例を制定した。

私も記憶しているが、全国的に見ても珍しい条例であり、キャッチーな生活に密着した条例とのことで、結構な頻度でメディアでも取り上げられていた。

県として、エスカレーターの安全利用について、どのような見解を持っているのか。

【理事者】

エスカレーターは駅や商業施設など多くの場所に設置されているが、転倒などの事故も多く発生している。

エスカレーターの事故の中には、利用者がエスカレーターの安全な利用方法を認識することで防ぐことができるような事例も含まれている。

エスカレーターの安全基準は、ステップ上に立ち止まって利用することを前提にしており、右側か左側かにかかわらず立ち止まって利用することや、手すりにしっかりつかまることの重要性について、利用者に対し、理解の促進を図る必要がある。

【委員】

ちなみに、今の県の考えを県民に周知する機会はあるのか。もしあるのであれば、どのような取組をしているのか。

【理事者】

本県においては、消費者庁によるエスカレーターの事故防止のための注意情報を市町村や関係団体と共有するなど、利用者がリスクを知って安全に利用できるよう情報提供を行っている。

また、県のウェブサイトにエスカレーターの安全利用についてのページを作成し、事故の防止に向けた啓発を行っている。

さらに、消費生活情報あいち暮らしっくにエスカレーターの安全利用に関する記事を掲載しており、来年2月に発行するあいち暮らしっくにおいても、エスカレーターの安全利用について、改めて取り上げる予定である。

【委員】

昨年、我が団の松本まもる議員が、安全利用というよりバリアフリーの観点からであるが、本会議で質問をした。当時、本県でも消費者庁が国のケースをお知らせしており、そうした情報を県民あるいは市町村にも情報提供をしているといったお知らせがあった。

来年2月にも、消費者情報を取り扱う情報紙あいち暮らしっくに改めて掲載するとのことであったので、ぜひ周知してほしいと思っているが、なぜ今日こういう話をしているかというと、名古屋市が昨年条例制定をして、顕著な改善が見られたと聞いたからである。

名古屋市においては、名古屋市営地下鉄の駅4か所、JR、名鉄の各1か所、商業施設3か所、中区役所の計10か所でエスカレーターの利用者を調査したところ、条例制定以前の令和4年時点では、78.8パーセントの人が立ち止まっており、歩いている人及び走っている人が約20パーセントいたが、条例制定以降である令和5年の下半期には92.7パーセントの人が立ち止まっており、令和6年の上半期には93.3パーセントの人が立ち止まっていたとのことで、改善が見られた。

先日、我が団の鳴海やすひろ議員と、名古屋駅のゲートタワーでも歩いたり走ったりする人が目に見えて減ったように感じるとの話をしていたが、体感としても分かるような結果が出ていると思っている。

名古屋市の取組は、条例といっても全十条程度の安全利用に関するシンプルな条例で、名古屋市内のエスカレーターを所有している業者や商業施設にポスターを年に1回送っているだけとのことである。

やはり、メディアで取り上げられたことでインパクトがあり、県民がエスカレーターを利用する際に、そういえば名古屋市でこんな条例ができていたと意識が変わった非常に面白い例だと思っている。

先日、私の地元のイオンモール東浦のゼネラルマネージャーと雑談する中で、イオンモールの中でもエスカレーターの事故は結構な数があると聞いた。名古屋市内のイオンには、名古屋市からポスターが送られ、周知の際に客が条例制定を認知していたことで聞く耳を持ってくれた部分があり、ならば愛知県内全域で条例制定をすれば、エスカレーターの安全利用はより波及するのではないかといった話題になった。

名古屋市役所の課長と話をしている中でも、労少なくして功多かった、正直ここまで改善されるとも思っておらず、実を言うと予算もそこまでかけていないとのことであった。

今後はアジア・アジアパラ競技大会の開催予定もあり、県全域でいけば、エスカレーターは動く歩道も対象とのことなので、中部国際空港、県営名古屋空港、愛知環状鉄道、リニモなども対象となる。

愛知県としても、エスカレーターの安全利用に関する条例制定なども検討してはどうかと考えているが、どうか。現状の認識で構わないので、考えを伺う。

【理事者】

本県としては、現段階では条例の制定は検討していないが、エスカレーターの安全利用について、利用者に対し周知、啓発していくことが必要であり、今後もウェブページや消費生活情報あいち暮らしっくなどを活用し、エスカレーターにおける事故の防止に向けた周知、啓発に取り組んでいきたい。

【委員】

現時点では、俎上には上がっていないとのことであるが、今後こちらもいろいろな提案をしたいと思っているし、何よりエスカレーターの安全利用をいの一番に名古屋市会本会議で取り上げた名古屋市の山田昌弘市会議員も、条例制定に至ると思っておらず、最初は担当課と調整していたが、条例制定の内容自体は当たり前のことであり、わざわざ条例を制定するものかと葛藤はあったそうである。

しかし、やはり市として条例制定したことで、メディアなどいろいろな気運が盛り上がり、市民の行動様式を変えた好例だと思っている。埼玉県では、自由民主党が提案して条例制定に至ったと聞いている。我が団としても今、条例制定PTや議員提案の条例をいろいろと練っているため、しかるべき際には、相談をしたいと思う。名古屋市である程度成功している事例があるのならば、県内全域に広げていくこともあってもいいと考えている。

【委員】

二つのテーマについて質問する。

一つは、旧優生保護法に係る強制不妊手術の問題に関しては、7月に最高裁判所の判決が出て以来、政府、国会を挙げて、謝罪や補償に取り組んでいる。この件は、9月の一般質問でも取り上げ、県としては決して他人事ではなく、県における審査会が具体的にこの不妊手術の個々の例について実施しているわけであり、その数は愛知県内だけで少なくとも250例以上あったとのことである。

これが、今回の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の成立により、補償を一人残らず届けなければいけないとなってきており、これは戦後最大の障害者に対する人権侵害事件といった位置づけも与えられているほど重大な事件のため、まず、人権課題としてのこの問題について、人権推進課を所管する本委員会としては、改めて現在どのようにして、人権課題として、あいち人権センターその他で旧優生保護法における強制不妊手術、その根底にある優生思想の根絶について取り組んでいるのか伺う。

【理事者】

本件について、大村秀章知事も9月の定例記者会見で、大きな人権侵害があったと言わざるを得ないとコメントしている。

そうした中、9月の県民環境委員会でも委員から質問があり、その後、旧優生保護法に係る人権課題の解消に資する啓発の図書を3冊購入し、11月から東大手庁舎のあいち人権センターで配架している。引き続き、必要な啓発図書を購入して、啓発に努めていきたい。

また、同じく11月から、当課で実施している人権研修においても、人権意識が希薄な中で行われた不妊手術の強制について触れることとし、人権施策全般を包括する課として、いかに人権が尊重される社会であることが大切かを伝えている。

【委員】

全国的には9月30日に国と原告団が最高裁判所判決に基づいて基本合意書を交わしており、その中では大きく三点の合意がされている。

一つ目は、旧優生保護法被害者の被害の回復に向けた施策、二つ目は、なぜこのような重大な人権侵害が50年にもわたって法律に基づいて行われたのかの真相究明や検証、再発防止のための調査、三つ目は、根底にある優生思想や障害者に対する偏見、差別、これらの根絶に向けて、教育、啓発に対して総合的に検討し、実施するとのことである。

この三点が国と原告団との間で合意されており、また、本県も名古屋高等裁判所において争っていた原告団、尾上夫妻であるが、この裁判に関しても和解が成立した。

これを受けて、11月下旬には、国と同様の確認が取り交わされ、これにより、県としては具体的に、この問題に対する取組をすべき立場に立ったわけであるが、先日この問題で原告団と県の関係部局との間で話合いが行われ、その場には保健医療局のこころの健康推進室が旧優生保護法の問題についての窓口をしていた。

当然これは障害者差別でもあるため、障害福祉課、福祉局も参加していた。学校教育において優生思想が流布された過去の経緯もあるため、教育委員会も参加していたが、そこに人権推進課の姿はなかった。

総合的に検討して取り組まなければいけない旧優生保護法に係る課題に対して、窓口はこころの健康推進室であったとしても、障害福祉課、あるいは教育委員会、当然人権推進課もこれに加わって、教育、啓発の実を上げるために努力すべきではないかと思うが、どうか。県庁内の体制において、この問題の取扱いについて人権推進課はどのような認識でいるのか。

【理事者】

愛知県人権尊重の社会づくり条例においては、第2条のとおり、愛知県は人権施策を実施する責務を有し、国や市町村と連携して、人権施策の推進に努めるものとされており、いずれの課、室においても人権施策を推進することとされている。

こうした中、女性、障害者、高齢者など個別の人権問題に対しては、それぞれ最も関連の深い担当課、室が中心となって取組を進めており、人権推進課は人権条例や、本年3月に策定したあいち人権推進プランを踏まえ、県全体の人権施策の総合的な推進、こちらを図る立場であると考えている。

個別の人権課題の解消に向けた啓発の一例としては、ハンセン病について、担当課が中心となり、ハンセン病を正しく理解するためにリーフレットを作成して、あらゆる機会を通じて、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発活動を進めている。

本県におけるいずれの人権課題も重大な人権課題であると考えている中、当課では、これまでも個別の人権課題に係る団体との話合いには入っていない状況であるが、こうした担当課室と常に情報共有等を行い、共に考えながら、人権課題の解消に向けて取組を進めている。

旧優生保護法に係る人権問題については、国と原告団等との基本合意書に基づく教育、啓発等の諸施策の動向を注視しつつ、本県としても啓発に取り組む必要があるものと認識している。

人権施策の総合的な推進を図る当課としても、国や県の担当局、課室が用意する啓発資料を人権センターで配架し、ウェブページに掲載するとともに、人権研修の場において、人権意識についての重要性について言及するなどにより、関係課室と連携協力しながら、積極的に啓発に取り組んでいきたい。

【委員】

人権問題、啓発を中心に総合的に取り組むと言いながら、個別課題については、それぞれの担当課でと形式的なことを言っているが、やはり福祉あるいは医療、それから教育、それぞれの担当課がそろって、総合的な人権、旧優生保護法の問題、優生思想の撤廃の問題について当事者団体と話し合ってる場に、人権推進課がいないのは不自然である。

これは、人権施策に人権推進課が取り組む形式的なことにこだわり過ぎていると思う。そしてまた、人権推進のプラン、計画があり、これは、愛知県人権尊重の社会づくり条例にも根拠があって取り組んでいるわけで、今年7月頃から大きな国民的テーマとして浮上してきた旧優生保護法の問題は、今後の人権推進プランには入っていないので、具体的な記述として、このプランに付け加える、あるいは人権施策推進審議会で一度議論し、必要な委員を追加する、あるいは人権計画の推進体制の中で優生保護法問題の位置づけを検討し、付け加えるといった措置が必要と思うが、どうか。

【理事者】

委員の述べたとおり、あいち人権推進プランでは、旧優生保護法に係る人権課題についての記載がない。こうしたことから、当課としても何らかの位置づけが必要である。

今後2月頃を予定している直近の愛知県人権施策推進審議会において、旧優生保護法に係る人権課題をプランにどのように位置づけていくべきであるか、委員に意見を聞くことについて、担当課、室と調整を図りながら、進めていきたい。

【委員】

続いて、文化芸術活動に対する補助金の在り方について議論したい。

名古屋市中区大須に、私がよく知っている七ツ寺共同スタジオという、小さいが、なかなかユニークな社会性のあるテーマを取り上げて文化活動を続けているスタジオがある。

今年7月に、ガザ、例のイスラエルとの交戦で、子供や病院や学校等の民間の被害が非常に悲惨な状態にあると問題になっている、この地域の課題を取り上げたガザ・モノローグという独白劇が7月20日、21日の2日間にわたり開催された。これは、6月定例議会で愛知県議会が、ガザにおける停戦を全会一致で採択した直後であったので、私もタイムリーな企画だと思い接していたが、その主催者から聞いたところ、愛知県文化活動事業費補助金の募集があり、応募したとのことであった。

ところが、その選に漏れ、補助金をもらえなかった。どうしてだろうかとの話が私のところへ来た。私も意外に思い、ささやかな取組ではあるが、非常にタイムリーで社会性もある企画だけに、なぜこれが選に漏れたのかをいろいろと調べた。

県はこの愛知県文化活動事業費補助金に対して、申請された事業に対して、どのような過程を経て、補助対象事業を採択し、決めているのか、この仕組みについて説明を求める。

【理事者】

文化活動事業費補助金の審査については、2段階で審査を行っている。

まず、第一次審査では、各文化団体から提出された申請書類を基に、外部の有識者で構成される愛知県文化活動事業費補助金企画審査会の専門分野別の6人の委員が、書面審査により審査基準に基づき評価を行っている。

さらに、二次審査では、委員全員が一堂に会し、各委員が書面審査により評価した内容について審議し、予算の範囲内において、評価点の高い事業順に補助対象事業を採択し、その補助額も決定している。

【委員】

この七ツ寺共同スタジオの企画に関わった人は、邪推かもしれないが、イスラエルあるいはハマス、この両方どちらの立場に立つのか国連でも意見が分かれているように、あまりにも社会性を帯びて、政治性もある企画なだけに、社会性、政治性を忌避されて外されたのではないか懸念を持っている。

私は決してそんなことはないと伝えたが、審査会の委員がそれぞれ持ち点を持って、四つの基準に基づいて10点満点で配点した結果、集計して上から点数の高かった方から採用しているとのことで、何か意図的に中身を見て排除していることは決してないと、採択の仕組みは理解したが、この審査会の委員は、どのように選考されているのか。

【理事者】

審査会においては、各文化団体からの申請に対し、公正かつ公平に審査を実施するため、外部委員による審査方式を導入し、委員には専門分野に精通し、豊富な知識を有する者が就任している。

委員の候補者は、日頃から音楽、芸術、舞踏、技術などの専門家に接する機会の多い愛知県美術館や公益財団法人愛知県文化振興事業団から、委員にふさわしい者を推薦してもらうほか、現在就任している委員からも意見を聴取し、県において、これらの候補者の中から職や経歴などを考慮して決定している。

【委員】

企画審査委員会の委員の名簿を見ると、確かに私も知っているような、それぞれの分野で立派な学識を持つ人が委員に名を連ねているので、妥当な結果だろうと思う。ちなみに、今年度の企画提案事業では申請が何件あり、そのうちどれぐらい採択され、どういったものが採択されたのか、特徴的な事業でもよいので紹介してほしい。

【理事者】

本年度文化活動事業費補助金の企画提案事業に対しては、54件の申請があり、このうち21件を補助対象事業として採択した。

このうち分野別の採択数は、音楽が5件、演劇、舞踏がそれぞれ6件、美術が2件、メディア芸術、文学がそれぞれ1件である。

採択された事業の具体的な取組であるが、音楽では、未就学児や大人を対象としたグリム童話をオペラで上演する事業、演劇では、後世に戦争体験や自由と平和な日々の尊さを朗読劇で伝える事業、舞踏では、独特の身体表現スタイルによるジャズ舞踏を上演する事業、さらに美術では、VR技術を活用し、新たなアート作品を作り出す事業などである。

【委員】

今聞いただけでも、それぞれ採択された事業は、立派な価値ある活動であると理解した。しかし、改めて思うのは、申請件数が54件もあるのに、その半分以下しか採択ができないのは、予算規模があまりにも乏しいのではないか。文化活動事業費補助金制度は、30年以上前に県で始まっているが、どのような金額の推移になっているのか。

【理事者】

文化活動事業費補助金については、1991年度の県民の自主的、自発的な文化活動を支援するための補助制度を創設し、その財源は、同年度に創設した文化振興基金への愛知県の出資金100億円の運用費の一部を充てることとし、制度創設当初の予算額は2億5,000万円であった。

その後、景気後退や日銀のマイナス金利導入など、社会経済状況の変化により、運用益は大幅に減少したことから、予算額については、年度ごとの変動はあるものの、減少傾向が続き、2017年度以降は2,500万円をベースに措置している。

【委員】

今の説明のように、1991年当時の鈴木礼治知事の英断により、愛知芸術文化センターという立派な拠点は作られた。

しかも、補助金も出して、地元の芸術文化活動を大いに奨励して、愛知芸術文化センターを使って大いに芸術文化の盛んな地域へと、こうした考えで2億5,000万を毎年投じていたものが、現在その10分の1に縮んでしまっている。

この間には、運用益が出なくなっただとか、金利の情勢だとか、途中2000年頃に財政危機があって、非常に大きな補助金がそれぞれ大幅にカットされ、それ以降復元してない経緯がある。国際芸術祭の開催や、海外の有名な前衛芸術家の招待に大変な労力や予算を投じることも結構だと思うが、やはり肝腎なのは県内の、地域の芸術文化活動を担っている人たちにエンカレッジして、手助けすることが基本ではないか。

先ほどの議案で、愛知芸術文化センターの運用を大幅に見直し、民間事業者の運用によって節約できるとの話もあったが、その一部でも、そういう地域の活動に対して振り向けると思う。

2,500万円程度で50数件も応募があるのに、その半分も採用されないのは、あまりにも寂しい実態だと思うので、これは要望にとどめるが、今後の愛知県の文化芸術の振興のために、地域のささやかな活動かもしれないが、そういった芽を育てるための予算制度の拡大を今後考えてもらうことを要望する。

【委員】

私からは、愛知県の文化財登録制度について質問する。

これは、国が文化財保護法を改正し、県登録文化財が今までなかったが、これを自治体の判断で設けることができるという背景を受け、私も令和3年度と令和4年度に、この制度の必要性を本会議のほうで訴え、そして、令和4年度末に愛知県も文化財保護条例が改正され、愛知県でも文化財が登録できる制度を設けることができた。

そして、昨年度4月からこの制度が運用されており、今までに5件、新たに文化財登録がされたと聞いている。価値が認められる文化財については、本県として登録をし、保護の網をかけることは、文化財保護と活用に大いに意義があると思うが、私としては、特に、当時の本会議でも取り上げたように、形のない技といった無形文化財を残していくことが必要であり、この登録制度も、技のような無形のものを文化財として登録することで、一層活用される制度になればと思っている。

なぜかというと、技がなければ物は作れない。全て手工業で作成している、必ずその地域で100年以上使われているものを原材料としている、100年以上継承された技術であるといった、非常に高いハードルをクリアした伝統的工芸品が、愛知県内には15品目指定されている。

これらを残すためには、作る人たちの技を残していかなければならないが、経済産業局で取り組んでいるのは、どちらかといえば作られた物の流通や、物自体に付加価値をつけて販売することに力を入れているように感じる。技術自体を残すことが本来は一番必要であり、伝統的工芸品を作る技に対しても、県として文化財的価値をつけることは非常に重要な視点だと思う。

やはり技があってこそ商品が作れるので、技に焦点を当て、文化財としての登録を促進し、積極的に保護と継承を図る中で、高齢化等による継承の担い手不足もあり、無形文化財の保護の重要性は今後も高まっていくと思う。

こうした中で、文化財の県登録、特に無形文化財の登録の現状と今後の見通しを伺う。

【理事者】

本県の文化財登録制度は、文化財として指定するには至らないものの価値が認められる文化財を県として登録し、保存活用を図っていくために、2023年4月から開始したものである。

委員が述べたとおり、運用初年度である昨年度は5件の文化財を登録した。このうち、無形文化財は1件であり、工芸技術として、伝統的な瀬戸焼の代表的な技法である黄瀬戸・織部を登録し、その技を体現している保持者として、加藤圭史氏を認定した。

県としては、文化財の全ての種別に関して、保存すべきものを着実に登録するよう、現在、登録文化財の候補について、県文化財保護審議会の委員に相談しながら、事前調査や関係者との調整を行い、登録の準備を進めている。

県内には、伝統的工芸品に指定された工芸技術をはじめとした優れた技が数多く存在する。無形の技で保存、継承すべきものについて、積極的な掘り起こしに努め、登録につなげていきたい。

【委員】

無形文化財も含め、今後も登録を続けていくとのことであったが、次に、登録された文化財の支援策について伺う。

本県の文化財登録制度が始まったと同時に、県登録文化財への補助制度も始まっているが、これはまだ利用された実績がないと聞いている。せっかく予算があるため、積極的に登録先に周知し、この補助金を使ってもらい、保存活用に役立てていくべきではないかと思う。

県登録文化財への補助制度の内容と、補助の活用に向けて、どのように取り組んでいるのか伺う。

【理事者】

県登録文化財として登録されると、文化財の公開や伝承記録作成の事業について、補助対象経費の3分の1、20万円を上限として補助する制度がある。補助制度は文化財登録年度を含め、4年間に行われる事業が対象であるが、制度開始2年目の現在、活用実績はない。

昨年度に登録された文化財の中には、所在している市町村が公開イベントの実施や案内看板の設置をされたことなどにより、所有者自身が補助対象となる事業を行うには至っていないといった固有の事情もあると聞いている。

今後は、登録文化財の増加とともに、補助金が活用される機会も増えてくるものと考えているが、本年5月には登録制度及び補助金についてのチラシも作成したので、そういったチラシも活用するなどして、制度の周知を図るとともに、市町村とも連携を図りながら、登録数の増加につながるよう取り組んでいきたい。

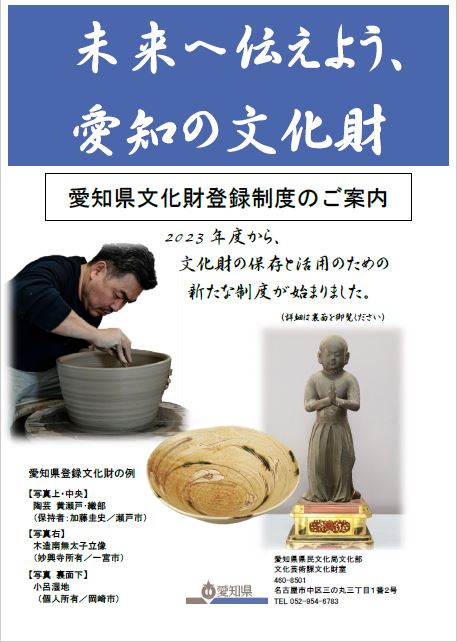

愛知県登録文化財チラシ

【委員】

本会議でも取り上げたが、私は名古屋市中区の選出のため、地元の話にはなるが、もともと清州越しにより、名古屋市中区は城下町にモノづくりをするための人が集められた地域である。

当時、名古屋城築城に携わった人々の技術が継承されているのが、名古屋仏壇や尾張仏具の技術である。

そういった技術の継承者に話を伺った際、技の継承が難しい状況について、例を二つ挙げていた。そのうちの一つは、今、名古屋城の木造復元で築城が計画をされているが、その前に本丸御殿を復元したときに、多くの名古屋仏壇や尾張仏具の技術者が現地に行き、すばらしい技術を使って本丸御殿の復元に尽力したとのことであった。

しかしながら、今、この業界自体で技を引き継いでいる人が少ないとのことで、仮に名古屋城をもう一度築城する話になったときに、当時の技術を継承している人間がそのものを作ろうと思っても、なかなか難しいだろうといっていた。

では、どうするのかと尋ねたところ、今は京都府に職人がたくさんいるとのことで、京都府の職人に手伝ってもらい復元することは可能ではないかとのことであった。なぜ、京都府がというと、京都府は技や無形文化財の登録に対し、府として多くの取組を推進しているとのことで、やはりそういったところには、職人がきちっとした形で残っている。

同じ名古屋城を築城しようというときに、地域にもともと集められたモノづくりの職人で復元するのが、私たちの夢の一つでもあると思うし、これは今後私たちも次の世代に引き継いでいかなければならないものであると思う。

先ほど、もう一つ例を出していたと述べたが、その例が、仏壇の装飾金具等を加工するタガネというものがあり、そのタガネ職人は今、日本に二、三人しか残っていないそうだ。私の住んでいる橘町に1人だけタガネ職人がいるが、その人も85歳か86歳であり、その技術を継承して、またそのタガネ自体を作ることが難しいそうで、そういった技術にまた焦点を当てていただいて、技として無形文化財として登録の保護をかけることが、地域の産業を次の世代に残すことにつながると思うので、そういった無形文化財、いわゆる技の登録についても、今後積極的に行っていくことを要望する。