本文

県民環境委員会審査状況(令和6年12月11日)

県民環境委員会

委員会

日時 令和6年12月11日(水曜日) 午後0時58分~

会場 第6委員会室

出席者

平松利英、村嶌嘉将 正副委員長

坂田憲治、伊藤辰夫、青山省三、いなもと和仁、ますだ裕二、

柳沢英希、高木ひろし、河合洋介、園山康男、阿部武史 各委員

環境局長、同技監、環境政策部長、地球温暖化対策監、

資源循環推進監、関係各課長等

委員会審査風景

付託案件等

議案

なし

閉会中継続調査申出案件

文化芸術の振興及び文化財の保護について

青少年の健全育成及び県民・NPOとの協働の推進について

男女共同参画社会の形成の促進について

生活環境及び自然環境の保全について

地球温暖化対策について

県民文化局及び環境局の行政運営について

会議の概要

- 開会

- 一般質問

- 閉会中継続調査申出案件の決定

- 閉会

主な質疑

一般質問

【委員】

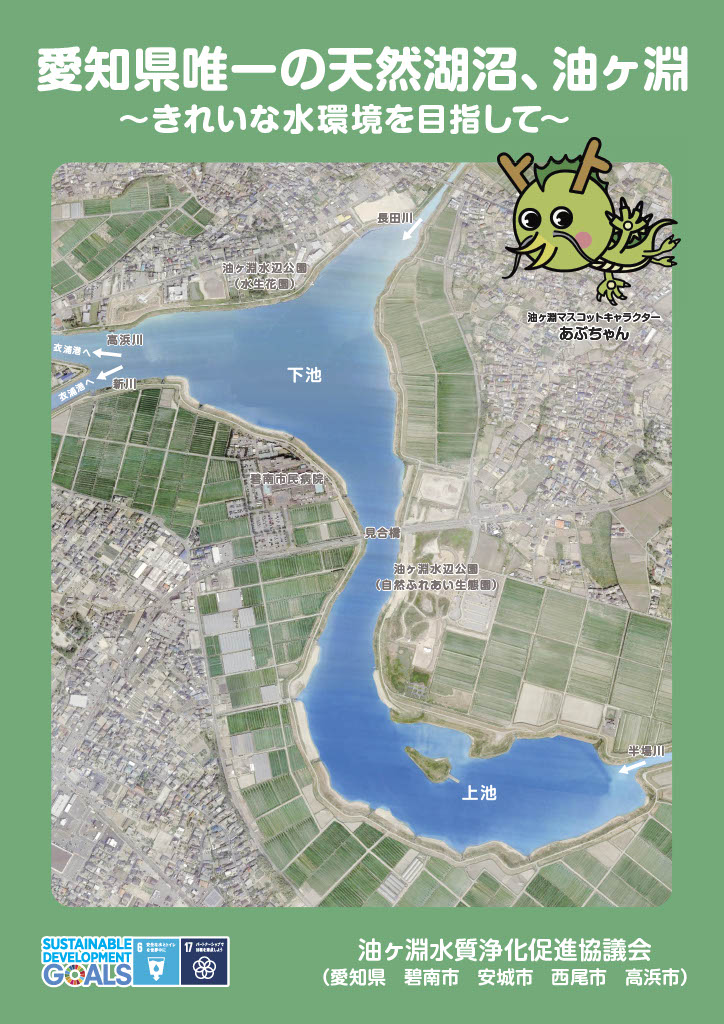

本県唯一の天然湖沼である油ヶ淵について質問する。

愛知県では、県営都市公園である油ヶ淵水辺公園を、親子連れが楽しむ広場や子供たちの環境学習の場として、また県民が自然に触れながら散歩やランニングなどを楽しめる公園として整備した。

油ヶ淵水辺公園は、西三河エリアにおいて唯一の県営都市公園でもある。その地域の財をせっかくこのように整備したのであれば、完成後も大いに地域住民が活用できるようにしてほしいと考えるが、整備に併せて進めていかなければならないのが、水質の改善である。

油ヶ淵は、入り江に流れ込む土砂の堆積によって半島ができ、水害対策として堤防などが建設され、湖沼となった経緯がある。1984年には、有機汚濁の指標となる化学的酸素要求量(COD)の値が環境基準である1リットル当たり5ミリグラムを大幅に上回る16ミリグラムまで悪化し、油ヶ淵は全国で2番目に水質の悪い湖沼との汚名を受けたと記録されている。今はその当時と比べ、水環境改善緊急行動計画による対策や、地域の住民をはじめ、NPO団体や各行政機関が協力して実施する油ヶ淵周辺における環境美化活動により、徐々にではあるが、水質は改善されてきている。

しかしながら、海の満潮時は、油ヶ淵の水面より海面のほうが高くなり、川水が流れていかない非常に閉鎖的な水域であるため、油ヶ淵の水質状態はいまだに目標値を達成できないのが現状である。

そこで、現在、油ヶ淵の水質の状況はどの程度なのか、また、油ヶ淵の水質がいまだに環境基準を達成できていない状況であるが、油ヶ淵の水質浄化のために愛知県はどのようなことに取り組んできたのか伺う。

油ヶ淵

【理事者】

油ヶ淵の水質については、CODは環境基準値の1リットル当たり5ミリグラム以下を達成していないものの、近年はおおよそ7ミリグラム前後で推移し、長期的には改善傾向が見られており、2023年度には7.0ミリグラムとなっている。

環境省によると、最も新しい2022年度の全国集計において、油ヶ淵は全国ワースト15位の状況にある。

次に、県の取組だが、1993年に、県と油ヶ淵周辺の碧南市、安城市、西尾市、高浜市を構成員とする油ヶ淵水質浄化促進協議会を設立し、翌1994年に水環境の改善計画である清流ルネッサンス21を作成した。この計画では、CODの目標値を8ミリグラム以下とし、その達成に向けて下水道の整備の推進、合併処理浄化槽への転換の促進、油ヶ淵の浚渫、覆砂、田んぼの代かき水流出防止対策、アクション油ヶ淵などの生活排水対策に係る啓発活動などを行ってきた。

2008年度以降はCODが8ミリグラム以下の状態が続いたため、2011年に新たに目標値を6ミリグラム以下に変更した。

2020年度には学識者も含めた油ヶ淵水質浄化対策フォローアップ委員会を開催し、2021年に油ヶ淵ルネッサンス計画を策定、高浜川の水門の開門による濁り改善対策などを新たに実施している。

【委員】

様々な対策を行っていることは理解した。

私も、油ヶ淵水質浄化促進協議会が出している油ヶ淵水質浄化促進行動計画2021-2030(油ヶ淵ルネッサンス計画)を確認した。そこには、油ヶ淵を取り囲む農地や工業地の増減といった環境の変化や、流入してくる半場川、朝鮮川、長田川からの流入量の変化、また高浜川水門や新川水門を活用した取組による変化などがしっかりと記録として残っていた。

この油ヶ淵ルネッサンス計画は1994年の清流ルネッサンス21から始まり、2004年に清流ルネッサンス2、そして2011年に改訂されて現計画につながっている。これまでの水質達成状況を見ると、計画を実施し始めてから、COD値は1リットル当たり1から2ミリグラム減少している。底層溶存酸素量(底層DO)値は目標値を大きく超えて、1リットル当たりの数値では平均5ミリグラム以上を保っており、透視度も徐々に良好になって、目標に近づいてきていると計画から分かった。30年かけて実施してきたこの計画の結果が、少しずつ実を結んでいるといっても過言ではないと思う。

そこで、油ヶ淵の水質を環境基準や計画の目標値に到達させるために、今後どのような取組を行っていくのか伺う。

【理事者】

県の取組については、現在の油ヶ淵ルネッサンス計画に基づき、COD6ミリグラム以下の目標達成に向けて、下水道整備の推進、合併浄化槽への転換など、各種計画を着実に進めていく。特に、油ヶ淵に流れ込む汚れの7割が生活排水であることから、アクション油ヶ淵などのイベントを通じて、食べ残しや飲み残し、天ぷら油などを排水として流さないこと、洗剤の使用は適量にすることなど、一人一人の生活排水による負荷の低減について県民の理解、協力が広がっていくよう、啓発活動も引き続き実施していく。

また、流域住民に油ヶ淵の現状を知ってもらうため、皆で水質を測定する油ヶ淵水環境モニタリングも実施している。

本年10月には、同じく水質悪化が問題となっている浜松市の佐鳴湖を所管する静岡県と浜松市が油ヶ淵へ視察に来て情報交換を行った。今後も他の湖沼の対策についても情報収集していく。

こうした取組を進めることにより、県民、NPO、企業、周辺4市と協力しながら、油ヶ淵の水質改善に取り組んでいきたい。

油ヶ淵水質浄化促進協議会

【委員】

油ヶ淵の地理的形状から、早期の水質の改善は厳しいことは私もよく理解している。

しかし、県内唯一の天然湖沼であり、県も都市公園の一つとして、県民の憩いの場や環境学習の場となるよう今回整備した。過去のようにワーストに数えられる湖沼とならないよう、引き続き住民に親しまれる油ヶ淵となるよう注力することを要望する。

また、せっかくこの十数年間、よい数値が続いている。数値が変わっていることは、今まで取り組んできた何らかの行動が結びついているからこそ、きれいになっていると思う。それが何かというのもしっかり検討してほしい。今までの対策だけではなく、計画づくりに参画している学識経験者の意見もしっかり聞き、先ほど静岡県の話もあったように他県の事例も参考にしながら、柔軟により効果的な対策を今後も検討するようお願いする。

【委員】

私からは、近年非常に関心が高まっている有機フッ素化合物、PFASについて伺う。

この問題は、昨年度の本委員会で私も何度か取り上げ、環境局の認識や取組について質問した。それ以降も、本県議会では他の委員会でもこのPFAS問題がいろいろな角度から取り上げられた。昨年12月定例議会では、生活衛生課を所管する福祉医療委員会で取り上げられ、国に対してもPFAS対策の強化という意見書を出した。

その後、本年2月定例議会では、委員が企業庁を所管する経済労働委員会で、企業庁に対する質問を行っている。

そして建設委員会では、今年、上下水道課となって建設委員会の範疇になったので、上下水道課指導管理室に対し、委員が質問した。

さらに本年11月29日には、国が全国で5年度にわたって調査した水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査結果を公表した。PFOS及びPFOAは水道事業に対して暫定目標値を設定しているが、全国でかなり多数の水道事業者においてこの値を超えた、あるいはかなり近い値が検出されたと報道された。これはNHKの調査報道新世紀にも取り上げられるなど、非常に関心が高まっている。

本県でも、11月29日の国が公表した中では、北名古屋水道企業団で1リットル当たり175ナノグラム、それから岩倉市水道事業でも1リットル当たり49ナノグラム、これは暫定目標値のギリギリであるが、この二つの事業者が直近で値が高いことが公表されている。いずれも地下水を利用していることから地下水の汚染が原因と見られ、水道事業としては、人体への影響が懸念されることから、とりあえず県営水道の水を入れて希釈することで値を下げているようだが、これは水道事業としての対症療法に過ぎない。過去にずっと水道水として摂取されたものが人体に蓄積した結果がどうなっているのかや、その地下水を汚染した汚染源が何かについては、まだ調査も全く行われていない。

こういった事態に立ち至っているため、改めて伺う。環境局には、大気や水に関する高度な分析装置や技術を保有しており、県内の環境についてずっと調査してきている。その中で、PFOA及びPFOSが何回か検出されていると昨年度の委員会でも明らかにされたが、この際改めて、県内の地下水や県が調査している湖沼、河川などを含めて、PFOS及びPFOAが検出された地点やその濃度はどのようなものであったのか、全体的にまとめて説明してほしい。

【理事者】

本県では、水質汚濁防止法に基づく水質測定計画により、2021年度から県内の公共用水域及び地下水において、PFOS及びPFOAの存在状況の把握に努めている。

昨年度までに名古屋市等の政令市等が測定した分も含めて、地下水では延べ90地点、検体では98検体の調査を実施している。このうち、2地点3検体で水質汚濁に関わる暫定指針値である1リットル当たり50ナノグラムを超過している。内訳は、春日井市で2022年度に1リットル当たり100ナノグラム、2023年度で1リットル当たり130ナノグラム、刈谷市で2022年度に1リットル当たり57ナノグラムである。

公共用水域については、阿久比川の半田大橋等で検出されている。

【委員】

過去の測定結果では、かなり多数の地点で1リットル当たり結構なナノグラムの数値が出ているとのことだが、先ほど紹介したように、この問題は水道水や建設局の所管する水道事業の監視、健康を所管する生活衛生の部門など、県のいろいろな部署が関わってる。これは環境監視を業務とする環境局だけではなく、水道や健康に関係する複数の部局が連携して対応すべき課題だと認識しているが、今、県庁全体としてはどのような連携が行われているのか。

【理事者】

地下水において、カドミウム、鉛等の有害物質が環境基準を超過した場合には、環境局で周辺地下水の水質測定を実施するなど、汚染の状況を把握するとともに、水道行政を所管している県建設局、市町村等と連携を図り、飲用井戸の衛生確保に努めている。

地下水中のPFOS及びPFOAは、水質汚濁に関わる環境基準の体系においては要監視項目であり、地下水の暫定指針値超過が判明した場合には、速やかに当該井戸が所在する市町村や県建設局、当該区域を所管する県民事務所等と情報共有するなど、関係機関と連携して周辺住民に対する飲用に関する注意喚起を実施しており、環境基準項目と同等の対応によって、PFOS及びPFOAの飲用による暴露の防止等に努めている。

【委員】

健康被害を一番心配しており、それを止めるための諸措置や連携は、最低限、当然のことだと思う。私としては、テレビでも紹介された岡山県吉備中央町、ここでは非常に高い値が出ており、付近の住民が住民の力である程度の原因を突き止めた。活性炭はPFOS、PFOAを含めていろいろな有害物質を除去する装置となるが、PFOS、PFOAを含んだ活性炭が河川の上流部に置かれており、それが水中に染みていったことがほぼ特定された。これは汚染原因がほぼ特定された非常にまれな例であり、そのほかは県内の地点においても、豊山町は小牧市の自衛隊基地や空港の泡消火器などが怪しいのではないかといった、いろいろな言説が飛び交っているが、それを突き止めた人は誰もいない。

そして、私が強調したいのは、県内においてその権限と能力において、これを調査し、検査して検出する機能を持っているのは、愛知県環境局だけである。名古屋市北区にある愛知県環境調査センターには、非常に高度な専門家もいて、装置もある。健康への影響を防止することはもちろんだが、もともと自然界にはないものなので、どこからこの汚染がもたらされたのか。自然に存在するはずがなく、人為的に創造されたものがどこかに投棄されたり流されたりしてここに至っている。私は、この原因を確かめてこれを除去しない限り、住民の不安は払拭できないと思う。

そこで伺うが、国ではこれまでの指針値や目標値という監視するための目安のようなものから、基準値として何らかの対策を義務づける値にこれを変える方向で議論が進んでいるようだが、これだけ県内でも検出されており、随分年月も経っている。県環境局としては、それを待つだけではなく、県の調査能力をもってこの原因究明や汚染源の特定について、積極的に取り組んでほしいと思うが、どのように考えているのか。

【理事者】

PFOS、PFOAは、現在、製造、輸入等は禁止されているが、金属の表面処理や自動車の洗浄剤など、多岐にわたって使用されてきたことから、過去の使用状況を把握することは非常に難しく、原因の特定が困難な状況である。

PFOS、PFOAが暫定指針値を超過して検出された場合には、国のPFOS及びPFOAに関する対応の手引に基づき、先ほど答弁したとおり、まずは飲用による暴露の防止を徹底し、超過井戸や周辺地域の井戸所有者に対して井戸水の飲用を控えるよう注意喚起している。

また、速やかに周辺の事業者での漏えい事故等の有無を確認し、今年度からは県の調査や水道事業者の検査で超過が判明した地点の周辺で追加調査を実施しており、汚染範囲の把握に努めている。

県民のPFOS及びPFOAに対する不安を払拭するためには、県内全域の存在状況を継続して把握することが不可欠であるので、引き続き名古屋市ほか水質汚濁防止法政令市等と水質測定計画に基づく調査を実施し、暫定指針値を超過した場合には、関係機関と連携して、周辺住民への暴露防止とともに、追加調査や継続監視を行っていく。

【委員】

先日、非常に気になるニュースに接した。11月30日の東京新聞によると、今、答弁にあったように環境省が自治体向けの対応の手引を作っているが、この対応の手引の中で、血液検査をやたらと行うと、かえって住民の不安を増やすと書いてあって、国の少し腰の引けた姿勢があったが、そういう表現について批判を受けて削除したようである。国の動向にも製造企業との関係など、いろいろあると思う。まだ、我々が期待するようなスピードで十分な対応ができているとはなかなか思えない部分があるので、県議会としても意見書を提出している。県として、国の対応を待つだけではなくて、今答弁にあった関係各署と連携を深めて、県環境局の持っている高度な検出や分析の機能を発揮して、この汚染源の特定のために積極的に動いてほしい。

【委員】

私からは、先進環境対応自動車導入促進費補助金について質問したい。

この制度について、私は令和2年の2月定例議会の委員会でも、より使いやすい制度にしてほしいという思いから、いろいろな提案を含めて質問した。

この補助金は、もともと平成14年度に開始した低公害車導入促進費補助金を源流としており、当時は大気汚染、大気環境の改善に寄与することを目的として、ディーゼルエンジンのトラック、バスから天然ガスの車両へ更新することを促す制度であったと認識している。その後、平成31年度に、自動車から温室効果ガス排出量の削減を補助の目的に追加して、現在の名称に変更された。

現在では、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)等の導入に対し、その導入費用の一部を補助する制度になっており、補助実績のほとんどが乗用車に対するものと聞いている。

そして、本県のゼロエミッション自動車の普及加速、ひいては運送部門、いわゆるラストワンマイル輸送などにおける温室効果ガス排出量の削減のため、大変重要な政策の一つであると私も認識している。

まずは、この補助金制度について伺うが、できるだけ国の制度や他県の状況など比較になる事例があれば、そちらの例も踏まえて答弁をお願いしたい。

この制度は対象者を事業者としており、個人は対象にしていないと承知しているが、事業者のみを補助対象とする理由について、まずは聞きたい。

【理事者】

補助対象者を事業者としている理由は、マイカーと比べ使用頻度が高く、走行距離が長い業務用車両を導入する事業者に限定することで、限られた予算で温室効果ガス排出量の削減効果を最大限に発揮することを目的としたためである。

また、他県等の例では、EV、PHV、FCVの導入に対する補助制度は、国と22都府県が設けており、そのうち事業者のみを対象とするものは、本県を含めた8府県である。

一方、国、東京都のように、EV、PHV、FCVを導入する事業者や個人を対象に補助しているものは6都県となっている。

そのほか、対象車両をFCVのみとするもの、また太陽光発電設備との同時導入を要件とするものなど、補助制度は都府県により様々な状況になっている。

本県では、この補助金とともに、事業者と個人全てを対象とする本県独自の自動車税種別割の課税免除制度や充電設備の整備に対する補助金を設けており、これらを併せて活用することで、EV、PHV、FCV等を導入する事業者や個人に対して充実した支援制度としている。

【委員】

個人を対象にしているところも6都県あるとの話である。

EV等の普及がどんどん進んでおり、今、買換え等によって、中古車市場にもものすごくEV等が増えてきた。従来のガソリン車ユーザーがEVなどの中古車を導入することも、温室効果ガス排出量の削減につながる。私はこれも、いわゆる目的を達成できるものと考えるが、現在の補助制度では、EV等の中古車を導入する事業者は補助対象者となっていないと思う。その理由について伺う。

【理事者】

本県では、EV等の新車時の車両価格と従来車の価格に差があることや、新車を対象として導入促進することにより、ゼロエミッション自動車の絶対数が増加することから、新規登録車のみを補助対象としている。

なお、宮城県の一部の補助メニューを除き、国や他の都府県では、本県同様に中古車を補助対象とはしていない。

【委員】

この制度には、補助を受けた車両を売却などにより処分した場合は、一定期間が経過していないとこの補助金を一部返還するという規定があると思うが、この規定の概要と実績を伺う。

【理事者】

本県では、愛知県補助金等交付規則により、補助事業で取得した財産は、耐用年数を勘案した期間が経過するまで、原則、譲渡禁止としている。この補助金においても、規則に基づき、自家用車や営業用車など、車種別の耐用年数を勘案して、3年から6年の財産処分の制限期間を定めており、この期間内に処分する場合には、制限期間に対する残存期間の割合で補助金を返還する。

国やほとんどの都府県において、本県同様の制限期間や返還の規定を設けているが、先ほど答弁した宮城県の例では、少額補助であることを理由に、制限期間を車両の導入年度とその後の1年間と短くしているものも一部にはある。

なお、本県のこれまでの返還実績については、令和4年度は12件、令和5年度は25件、今年度は51件である。今年度の51件については、1企業の廃業で30台分が返還されたという特殊事情があり、これを除くと21件と、例年と同程度となっている。

また、財産処分の時期だが、昨年度の25件は全て制限期間4年の乗用車であり、その内訳は、3年以上4年未満が6件、2年以上3年未満が7件、1年以上2年未満が6件、1年未満が6件という状況であった。

【委員】

一定期間は売ってはいけない期間があり、その期間内に売ってしまった場合は、残りの残存期間に対して罰則を払う。何年か前に問合せしたときには、これは車が売れた金額に応じて国が算定し、その金額に応じて返金していたようだが、今は国も県も残存期間によって一律で金額を返還していくと分かった。

次に、新車について聞きたい。新聞記事によると、全国的に乗用車の販売台数は前年度と比較して微減にとどまっているものの、EV、PHVの販売台数は30パーセント以上減少しているそうである。

そこで、最近の本県の補助実績と、その際の対応を伺う。

【理事者】

本県の補助実績については、令和3年度は789台、約3億2,600万円、令和4年度は1,291台、約3億5,700万円、令和5年度は1,474台、約4億3,700万円と、補助台数、補助額ともに年々増加しており、特に昨年度の補助額は前年度比122パーセントと、過去最高になった。

しかしながら、今年度の実績は、11月末現在で519台、約1億5,200万円と、前年度同期比で約40パーセントという状況になっている。

今年10月にEV軽貨物車が新たに発売され、今後申請の増加が見込まれることもあり、本県としては、できる限り多くの人にこの補助金を活用してもらえるよう、改めて販売事業者等に対して購入希望者への補助制度の周知や申請手続の支援をお願いしている。

【委員】

私も何年かずっと継続して問合せしていたが、常に100パーセントを上回っているので、これは予算措置も含めて検討しなければいけないと提案しようかと思っていたが、今回に関しては、今のところ約40パーセントしかないとのことである。

このように、全国的にEV、PHVの販売台数が伸びていない中で、ゼロエミッション自動車の普及加速に向けて、事業者がこの補助金を有効に活用できるように、県は申請手続の簡略化などにも努める必要があると思う。

私も令和2年2月定例議会の委員会において、当時は事後申請が一切できず、例えば車を購入したときに制度を知らなければ、後から申請してもこの補助金は受けられなかったが、東京都が事後申請として購入の1か月後まで申請を受け入れている状況を伝え、要望もした。

そういった形で、使い方をより利用されやすいように工夫していくことが非常に必要であると思うが、県として今後どのような工夫をしていくつもりなのか。

【理事者】

補助金の申請手続に関し、令和2年度から、申請の大多数を占める自家用乗用車について、それまで登録の事前、事後の2回の申請が必要であったが、登録後の事後申請1回に改めて手続の簡略化を図った。

また、本年度は、申請手続のフロー図や書類の提出方法など、申請者からの問合せの多い事項をまとめた申請の手引を全面リニューアルし、予算額の残額とともに、ウェブページで公開している。また、このウェブページについても、手続が一覧できるよう新設した。

引き続き、申請者にとって分かりやすく使いやすい補助金とすることで、事業者が有効に活用できるよう工夫していきたい。

【委員】

取り組んでいるとのことなので、最後は要望としたい。

自動車からの温室効果ガス排出量の削減を目的としている制度であり、先ほどの答弁でも、例えば、6都県が個人を対象にしていたり、宮城県が購入後の1年間までとしていたりするとのことなので、他県の状況も調べてもらいたい。愛知県はどうしても自動車産業が非常に多く盛んな地域であるので、この制度についても、他県に劣ることなく、より充実した制度になることを要望する。