本文

県民環境委員会審査状況(令和7年6月27日)

県民環境委員会

委員会

日時 令和7年6月27日(金曜日) 午後0時58分~

会場 第6委員会室

出席者

鳴海やすひろ、柳沢英希 正副委員長

神戸洋美、石井芳樹、山本浩史、成田 修、佐藤英俊、

村瀬正臣、高木ひろし、福田喜夫、永田敦史 各委員

県民文化局長、県民生活部長、学事振興監、人権推進監、

女性の活躍促進監、文化部長、 関係各課長等

委員会審査風景

付託案件等

議案

第104号 令和7年度愛知県一般会計補正予算(第2号)

1条(歳入歳出予算の補正)の内

歳出

第9款 教育・スポーツ費の内

第9項 私立学校費

第112号 財産の出資について

第121号 愛知県公立大学法人定款の変更について

結果

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第104号、第112号及び第121号

会議の概要

- 開会

- 口頭陳情(3件 陳情第19号、第20号及び第21号関係)

- 議案審査(3件)

(1)理事者の説明

(2)質疑

(3)採決 - 委員長報告の決定

- 一般質問

- 閉会

主な質疑

議案関係

【委員】

愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金について、我が自由民主党愛知県議員団の議員からも、令和7年6月定例議会で一般質問があったが、私は違う視点から質問する。

国の高校生等臨時支援金の創設に伴い、私立高等学校等の授業料についても保護者の経済的負担の軽減が図られることになったが、この高校生等臨時支援金の対象について伺う。

高校生等臨時支援金の支援対象となる生徒は、年収910万円以上の世帯の生徒とのことで、高等学校等に在学する生徒と規定されているが、高等学校等を含め、どのような学校種が対象となっているのか。また、対象となる学校種ごとの本県の設置規模を知りたい。

また、高校生等臨時支援金は生徒が申請主義に則り申請するものと理解しているが、いつ頃、どのような方法で申請することで受領できるのか。

【理事者】

高校生等臨時支援金は所得要件以外、現行の高等学校等就学支援金と同じ内容になっており、対象となる学校種も高等学校等就学支援金と同一である。

高等学校等就学支援金で対象となる学校種は法令で定められており、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第1学年から第3学年、専修学校高等課程、外国人学校のうち、高等学校相当で文部科学省が指定した学校、専修学校一般課程及び各種学校のうち、国家資格者養成施設等に指定されている学校となる。

対象となる学校種ごとの本県の設置状況については、高等学校56校、中等教育学校後期課程1校、専修学校高等課程29校、外国人学校4校、美容師養成施設として指定を受けている各種学校1校の計91校である。

続いて、生徒が行う高校生等臨時支援金の申請方法であるが、高校生等臨時支援金の対象者は、所得制限により高等学校等就学支援金の対象とならなかった生徒であることから、生徒はまず、高等学校等就学支援金を申請し、所得要件の判定を受ける必要がある。高等学校等就学支援金は新入生については、入学時と6月から7月にかけて2回申請し、2年生、3年生は、6月から7月にかけて申請することとなる。所得要件を判定した結果、高等学校等就学支援金の対象外となった生徒が高校生等臨時支援金の受給申請を行うこととなるが、この申請は学校事務の効率化を図るため、6月から7月にかけて高等学校等就学支援金と同時に行うこととしている。

この受給申請時に、高校生等臨時支援金の受給に必要な事務手続を学校設置者に委任するため、以降の手続は学校設置者が行うこととなる。

【委員】

私からも令和7年6月定例愛知県議会議案第104号のうち、第9款教育・スポーツ費第9項私立学校費の私立学校振興事業費について伺う。

今年度新たに創設された高校生等臨時支援金は、年収約910万円以上の世帯の生徒が対象になるとのことだが、6月補正予算の記者発表資料を見ると、年収目安という表現がある。この年収目安とはどのような意味なのか。

【理事者】

所得要件を判定する際は、年収ではなく、課税標準額に0.06を乗じた額から市町村民税の調整控除額を除く算定式によって算出された額が30万4,200円未満か、30万4,200円以上かにより算定している。この30万4,200円を、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の世帯をモデルに逆算して年収に置き換えたものが、年収目安である910万円となる。これは課税標準額で算出された額では分かりにくいため、どの程度の所得が対象となるか、保護者等がイメージしやすくなるよう用いているものである。

【委員】

同じく6月補正予算の記者発表資料を見ると、年額11万8,800円が支給限度額となっている。限度額という表現から、この11万8,800円を支給されない生徒もいると思うが、どうか。

【理事者】

高校生等臨時支援金の支給に当たっては、生徒、保護者が実際に負担している授業料の額と11万8,800円等を比較して、低い額を支給することとなる。

ただ、県内の全日制高校の場合、授業料の年額が11万8,800円を下回る学校はないため、特待生など、授業料を11万8,800円まで負担していない生徒を除き、11万8,800円が支給されることとなる。

【委員】

次に、今回の高校生等臨時支援金創設に伴い、全ての生徒が例外なく高等学校等就学支援金か高校生等臨時支援金のいずれかを受け取れるとの解釈でよいか。

【理事者】

高校生等臨時支援金の補助対象となる生徒には四つの要件がある。

一つ目は、日本国内に住所を有すること。二つ目は、高等学校等を卒業していないこと。三つ目は、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超えないこと。四つ目は、所得制限により、高等学校等就学支援金の対象外とされたこと。これら全てに該当する生徒が対象となる。このため、留年するなどして、高校在学4年目となり、在学期間が36月を超えた生徒は対象外となる。

【委員】

一部、対象外があるとのことである。この中には、例えば成績不良によって留年した生徒や、病気など、やむを得ない理由で休学等した生徒も含まれると思うが、対象外とはそのような理解でよいか。

【理事者】

国からの説明によると、理由を問わず、在学期間が36月を超過した生徒は対象外となる。これは従来の高等学校等就学支援金と同様の取扱いである。

【委員】

原則全員を対象にすべきというのが私の考えである。

最後に要望するが、やむを得ない理由で留年した生徒、特に病気、交通事故、例えば部活中に頸椎を損傷して長期入院したといったいろいろな事情があり、本人の責任によらない場合もあると思う。それも支給の対象から外れるのは非常に気の毒であり、制度設計の中で何か忘れていないかと思う。

本来、制度の趣旨は、全ての意思のある高校生等が安心して教育を受けられることを目的とした制度だと思っている。教育無償化は、民主党政権時代から訴えていることである。真に支援を必要とする人が排除されないよう、県として国に対して、在学期間の制限を緩和もしくは撤廃するなど、要望してもらいたい。

また、今年度、特に我々あいち民主県議団は、主役がヤング、ヤング愛知というキャッチフレーズを掲げて、若者の出産、子育て、教育、就労、労働、出会い、家庭、それぞれの場面で、現役世代の負担を減らす政策を目指しており、この件については追加で予算要望する予定もあるため、どうかこういったことも、国は来年度の制度設計を踏まえて行ってもらいたいと要望して終わる。

一般質問

【委員】

私からは大きく二点質問する。

はじめに、愛知県陶磁美術館の運営について伺う。

本年4月1日に県の愛知県陶磁美術館がリニューアルオープンされた。

愛知県陶磁美術館

私もリニューアルしてから6月に愛知県陶磁美術館に行き、展示物を見た。今回、リニューアルしたことで、LED照明になったり、トイレがきれいになったり、また、展示物も美術館らしく見応えのある作品が展示してあり非常によいと思ったが、来場者が少なく、大きい会場のため全部見るとかなり時間がかかると感じた。

また、受付で来場者から、休憩や食事をするスペースはあるかとの問合せもあり、喉が渇いたので飲物を買いたくても、入口の外にある自販機で買わなければならない状況であった。

そういった中、本年9月13日より、国際芸術祭あいち2025の会場となっている愛知県陶磁美術館において、多くの人が来場すると予想されるため、休憩スペースはどうしても要るし、できれば休憩しながら長時間展示を見てもらうことが非常に重要だと思うが、そういった休憩場所について、どのように考えているのか。

【理事者】

国際芸術祭あいち2025では、開催期間中、瀬戸市内でカフェとギャラリーの機能を持つスペース、アートスペース・アンド・カフェバラックを運営している2人組の若手アーティストユニットであるBarrackが参加アーティストとして、現在運営を休止している愛知県陶磁美術館の旧レストランスペースを利用して、カフェとギャラリー空間を作品として展開する。このレストランスペースでは、来場者に食事やドリンクの提供を行い、国際芸術祭あいち2025の鑑賞の合間に食事や休憩をしてもらうとともに、作品の展示やトークイベントなども開催し、にぎわいを創出する場にもなるよう計画している。

【委員】

国際芸術祭あいち2025の間は、Barrackが運営し、来場者に飲食や休憩を提供することは分かった。

ただ、国際芸術祭あいち2025が終わった後、今のように飲食もできない美術館になってしまう。私の地元の江南市民文化会館においても、飲食店に入る事業者がいないとのことで、事業者選びは苦労するが、愛知県陶磁美術館の今の旧レストランスペースについて、現状を踏まえて、今後どのように調整を図っていくのか。

【理事者】

愛知県陶磁美術館では、1979年の開館当初から、委託事業により、レストランスペースで食事の提供を行ってきたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業者が撤退して、2021年度をもってレストランの運営を一旦休止している。その後、愛知県陶磁美術館は2023年6月から、施設の長寿命化改修工事に伴う休館を経て、本年4月1日から新たに開館した。

レストランの運営については、改修工事中も地元の飲食業組合や大手喫茶店経営者などと事業委託に向けて調整を進めてきたが、現状は事業者との契約締結には至っていない。

しかしながら、広い敷地内で展示品の観覧や作陶体験をする来場者のために、美術館でゆっくり食事を取りながら休憩できる環境を早期に整えることは重要であると考えているため、引き続き事業者と粘り強く交渉を行うほか、スペースを活用できる様々な方策についても検討を進めていきたい。

【委員】

愛知県陶磁美術館は、周りに飲食するスペースがあまりないため、その中で、ゆっくりくつろぎながら素晴らしい作品を見てもらえるよう、環境を整えてほしい。

また、愛知県陶磁美術館の今後の運営について、来年4月から地方独立行政法人化に向けて、今、準備中と聞いているが、どのようなスケジュールで進めていくのか伺う。

【理事者】

愛知県陶磁美術館については、愛知県美術館との二館一体運営による地方独立行政法人制度を導入することとし、来年4月からの運営開始を目指して準備を進めている。

具体的には、県が策定する法人が達成すべき業務運営に関する目標である中期目標を作成していくほか、組織、人事等の制度設計、法人の情報ネットワーク及び財務会計システム等の整備を実施していく。この4月には、法人の理事長予定者である中部電力株式会社代表取締役会長勝野哲氏を愛知県顧問として任用し、準備の段階から意見をもらいながら、中期目標の作成や組織等の制度設計に取り組んでいる。なお、中期目標については、地方独立行政法人法の規定に基づき、年度内に県議会に諮ることができるよう進めている。

地方独立行政法人化に向けては、自主性に富んだ中長期的な美術館運営や学芸員の活動内容の充実や活動範囲の拡大といった法人化の効果を十分に発揮できる体制を整備し、来年4月には魅力ある法人が設立できるよう、今年度の準備を着実に進めていく。

【委員】

近くにはジブリパークも開園しており、また、瀬戸市の町並みも素晴らしい観光地になっているため、若い人や旅行に訪れた人が、ぜひ愛知県陶磁美術館に足を運ぼうとなるような施設にするよう要望する。

続いて、消費生活相談関係の質問をする。

昨今、美容医療で苦情が非常に多いとのことで、特にSNSの利用も増加しており、消費生活相談件数も非常に増えていると聞いている。投資トラブルや偽サイトの被害、そして特に独り暮らしの高齢者は、だまされたことに気づかない現状もあると聞いており、消費者行政の役割は、経済社会情勢の変化に伴って、より一層重要性が増していると感じている。

そのような中で、市町村に設置されている消費生活センターは、より相談者にとって身近で、困ったときに専門的な知識を消費生活相談員に直接面談して安心して相談できる非常に重要な場所と感じている。

消費生活相談窓口には、様々な相談が寄せられ、複雑化、多様化していると認識しているが、最近の消費生活相談の状況はどのようであるか伺う。

【理事者】

2024年度に県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられた相談件数は4万5,311件で、前年度と比べると527件、1.2パーセント増加している。

なお、相談件数は2014年度以降、年間約4万5,000件程度で推移している。

次に、2024年度における契約当事者の年代別相談状況については、70歳以上の高齢者が9,970件と、前年度と比べ785件増加、8.5パーセント増加したのに対して、30歳未満の若者は5,934件と、前年度と比べ208件、3.4パーセント減少している。

近年の年代別の相談件数の推移を見ると、60歳以上の相談件数が増加傾向にある。

2024年度の相談内容としては、1回限りと思って注文したところ、定期購入になっていたといった定期購入に関する相談が前年度と比べ21.1パーセント増加したことが大きな特徴となっている。また、エステティックサービスや、トイレの水漏れ修理など、日常生活のトラブルに対するサービスである暮らしのレスキューサービスに関する相談も増加している。

【委員】

今、多くの人が消費生活相談窓口に相談している。ただ、相談していない人も多いと思うため、今後、そういった窓口をPRすることで、相談者が増えると考えられるが、実は各市町村の消費生活センターだが、国から県に下りる交付金で、地方消費者行政強化交付金というものがあり、その中に二つのメニューがあり、それによって市町村に交付金が交付されている。まず、地方消費者行政強化交付金の内容について伺う。

【理事者】

地方消費者行政強化交付金は、国が消費者行政の強化及び推進のために、都道府県及び市町村等に交付するもので、大きく二つのメニューがある。一つは、消費者教育、啓発や消費生活相談員の資質向上のための事業等に対し、原則2分の1を補助する強化事業である。もう一つは、消費生活センターの立ち上げやその体制を一定期間維持するための消費生活相談員の人件費等の経費に原則10分の10を補助する推進事業である。

このうち、推進事業は、その目的が、自治体が自主財源を確保し自立した運営ができるまでの一定期間支援する趣旨であることから、交付金の活用期間が定められており、県内の市町村においては、今年度をもって全て終了することとなっている。

【委員】

例えば、私の地元の江南市の事例を挙げると、消費生活センター事業費として令和7年度の当初予算947万9,000円が予算措置されており、10分の10の推進事業費が325万1,000円、2分の1の強化事業費が44万円、計369万1,000円が交付されている。全体事業費の4割弱を交付金が占めているが、それを打ち切られることによって、市町村の運営負担が増えることになる。

消費生活事業自体は自治事務で、市町村が取り組む扱いになっているが、今の推進事業費はどのようなものかというと、もともと市町村が週2日取り組んでいた事業を週5日に増やすときに、3日増えるため、その分を国から県を通じて交付されるという、少し頑張った分だけ交付金を出すという事業である。交付税措置はあるものの、本県には不交付団体が多く、交付金の終了は各市町村にとって大きな影響があるだろう。

そういった中で、この推進事業費は今年度をもって終了するとのことであるが、県内市町村への影響はないのか。また、県としてどのような対応を取るのか、例えば、県として独自の交付金など、財政支援は考えていないのか。

【理事者】

推進事業について、令和6年度の交付対象は33市町及び東三河広域連合の1団体であり、そのうち9市1団体が令和6年度をもって活用期間終了を迎え、令和7年度の交付対象は24市町となっている。

また、その交付金額は、令和6年度が1億2,426万9,000円で、令和7年度が4,245万5,000円と、8,181万4,000円の減額となっている。

このうち、令和6年度をもって推進事業の活用期間が終了した市町村に対してヒアリングを実施したところ、これまでに推進事業の趣旨や活用期間について説明をしてきたこともあり、今年度に入ってから相談窓口を廃止したところはなく、大きな影響は生じていない。

現時点では、県独自の市町村への交付金を創設することは考えていないが、財政基盤が脆弱な市町村では、今後、消費生活相談体制が縮小するおそれはある。

推進事業に対する交付金の終了は全国的な問題となっており、多くの自治体から国に対して活用期間終了後の財政支援の要望が寄せられており、国においても、地方消費者行政を強化するため、消費生活相談員の人材確保、育成に資するよう交付金を見直す方針が示されている。

県としては、消費生活センターの運営に必要な消費生活相談員の人件費等が確保されるよう、引き続き国の動向を注視するとともに、国に対して交付金による安定的かつ十分な財政措置を要望していく。

【委員】

先日の新聞を見ていたら、前愛知県副知事の堀井奈津子氏が消費者庁長官になったとのことで、実は堀井奈津子消費者庁長官は江南市出身のため、ぜひ本県から強く要望してもらいたい。

次に、この消費者センターの全国的なネットワークシステムとして、全国消費生活情報ネットワークシステムがある。通称PIO-NETといい、独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結んでおり、消費者から消費生活センターに寄せられた消費生活に関する苦情相談、その情報を集約して、消費生活相談員はその情報を見ながら解決策を導き出すといった、非常に有効的で情報が詰まったネットワークシステムなのだが、それが来年に向けて改修される。

そういった中で、まず、対面や電話以外の相談方法へのニーズが高まっていることや人口減少社会において課題等を見据え、国では、消費生活相談のDX化を推進している。システム面では、現行のPIO-NETの利用が終了する。2026年10月から新たな相談支援システムが導入されると聞いているが、PIO-NETに代わる新たな相談支援システムに係る経費について、交付金の措置はあるのか。また、新システムへの円滑な移行には、消費生活相談員への操作方法等に関する技術的な支援が必要と考えているが、どのように対応していくのか。

【理事者】

交付金には、PIO-NETに代わる新たな相談支援システム導入のためのメニューがあり、パソコンやマイクつきヘッドセット、プリンターなどが交付対象となっている。県内では、今年度、12市がこの交付金を活用している。

消費生活相談員等に対する技術的支援については、新システムの利用開始に先立って、消費生活相談員等を対象とした研修が予定されている。この研修は、独立行政法人国民生活センターの主催により、2026年1月以降に実施される予定であり、新システムの概要や操作方法に関する内容が含まれている。県としては、消費生活相談員がこれらの研修を適切に受講できるよう、必要な情報提供を行って、新システムへの円滑な移行を図っていく。

【委員】

消費生活相談員が入力業務も行うと思う。また地元の話になるが、江南市の消費生活相談員は今何人いるかを担当に確認したところ、5人で、年齢は若い人で60代と言っていた。本当に高齢化してきており、システムに対して慣れているとはいえ、そこまで強くないと感じるため、ぜひ手厚い指導、研修等をお願いしたい。

消費生活相談員の話をしたが、市町村の消費生活相談の現場で、消費生活相談員の処遇、担い手不足や高齢化が課題となっている。今述べたように、江南市も若い人で60代、ほかに70代の消費生活相談員もいるとのことである。10年、20年したら、消費生活相談員がいなくなるといった問題も懸念されるため、まず、今年度の消費生活相談員の資格試験の合格者数、そして本県の消費生活相談員の報酬はどれぐらいかを伺う。

【理事者】

消費生活相談員資格試験には、独立行政法人国民生活センター主催の消費生活相談員資格試験と、一般財団法人日本産業協会主催の消費生活アドバイザー試験の2種類がある。

2024年度の合格者数については、消費生活相談員資格試験では、受験申込者数927人に対し、全国の合格者は323人、そのうち本県の合格者数は8人であった。消費生活アドバイザー試験では、受験申込者数1,529人に対し、全国の合格者は406人、本県の合格者は23人であった。これらを合計すると、本県の合格者は31人となる。

本県の消費生活相談員の2025年度の報酬月額については、週29時間勤務で21万2,500円となっている。また、一般の消費生活相談員の指導的役割を担う主任相談員については、月額22万7,800円となっている。なお、報酬とは別に期末勤勉手当が支給されている。

【委員】

消費生活相談員も、今年の2種類の試験の合格者を合わせて31人とのことで、合格率でいえば、結構難しい試験だと思う。

そういった中で、消費生活相談員をこれから確保するためには、月額報酬の単価を上げることも大切だと思う。江南市に確認すると、会計年度任用職員として採用しており、時給は2,040円と、ほかの事務職よりも若干上乗せして時給は支払っているが、それでもやはり消費生活相談員をどのように確保しようかと苦労している。県が報酬を上げれば各市町も上げていくと想像できるので、できる範囲で県の消費生活相談員の月額報酬についても検討するよう要望する。

最後の質問になるが、今後も消費生活相談窓口が継続的に機能していくための処遇を含めた人材確保策について、県としてどのように取り組んでいくのか。

【理事者】

2025年4月現在、県及び市町村の消費生活相談員は合計146人であり、欠員による相談業務への支障は生じていないが、委員が述べたとおり、消費生活相談員の高齢化が進んでおり、特に若い世代の人材確保が課題となっている。

こうしたことから、消費者庁が実施する消費生活相談員担い手確保事業のプログラムである消費生活相談員資格試験対策講座や消費生活相談員養成講座の内容について市町村に周知するとともに、SNSやチラシ等を活用した広報や関係団体等へのPRを消費者庁と連携して行うなど、消費生活相談員を目指す人材の掘り起こしに努めていく。

なお、市町村の消費生活相談窓口に欠員等が生じた場合は、県が管理する消費生活相談員人材バンクによって、市町村の求める条件に合致する人材の情報提供を行っていく。

また、若い世代の人材確保には、消費生活相談員の処遇の改善が必要と考えており、国に対して処遇改善等に継続的に活用できる交付金による十分な財政措置を講じるよう、引き続き要望していく。

【委員】

複雑多岐にわたる消費生活相談は、経験を積まないと消費生活相談員が相談に乗れないこともあるため、ぜひ若い人から研修等を広げてもらい、また、こういった自治事務として、県、市町村だけに任せる国の考え方もどうかと思うので、強く国に要望してもらいたい。

【委員】

私からは一つだけ質問する。

国内では、今年、現代美術の国際芸術祭と呼ばれる展覧会がたくさんある。下半期だけでも、瀬戸内国際芸術祭2025、国際芸術祭ビワコビエンナーレ2025、岡山芸術交流2025、関東では千葉国際芸術祭2025、そして、本県の国際芸術祭あいち2025など、これだけ国際芸術祭と銘打った展覧会が国内である。

本県の国際芸術祭は今回で6回目の開催になるが、このたくさんの国際芸術祭の中で、国際芸術祭あいち2025はどのようなところを目指して、どのような芸術祭にしていきたいのか。

【理事者】

現在、国内では多数の芸術祭が開催されているが、その特徴から、芸術祭は二つのタイプに分類される。一つは、大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭などに代表される過疎山村や離島などを会場とし、地域振興を主目的とした里山型と呼ばれる芸術祭である。もう一つが、国際芸術祭あいちや横浜トリエンナーレに代表される美術館やまちなかを会場とした芸術文化の振興を主目的にした都市型の芸術祭である。国際芸術祭あいちは、都市型の芸術祭として、初回からこれまで芸術監督を毎回選任し、芸術監督が考案したテーマ、コンセプトに沿ってアーティスト及び作品を選定し、テーマに応じた新作を中心とした展示をすることにより、新たな芸術の創造、発信を行ってきた。加えて、毎回、愛知芸術文化センターのほか、県内市町のまちなかにも広域に展開し、日常へのアートの浸透を図るとともに、伝統工芸や地場産業など、その地域の歴史や文化とも絡めた作品を展示することで、地域の魅力も発信してきた。

今回の国際芸術祭あいち2025では、瀬戸市を会場としていることから、陶磁器や窯業など、瀬戸市の文化を踏まえた作品展示を行っていく。

今後もこうした本県の芸術祭独自の特徴を生かし、新たな芸術の創造、発信と地域の魅力の発信を実現する、言わば、都市型でありながら里山型も取り入れたハイブリッド型の展開を継続していきたい。

本県の芸術祭は、文化芸術あいち百年の軸をつくる事業として始まった経緯がある。今後、回を重ねることにより、世界で最も古く130年の歴史のあるイタリアのヴェネチア・ビエンナーレのように、国内外に影響を与える芸術祭を目指していきたい。

【委員】

里山タイプの芸術祭と都市型芸術祭といった分け方は形である。現代美術を題材とした展覧会は、ブームのように、この10年、20年の間に各地で出来上がった。その出来上がった展覧会の形を見ると、里山型、都市型のように、現代美術を軽くイベントのように取り扱っているのではないかという不安があり、あいちトリエンナーレ2019で大もめしたことが頭をよぎるわけだが、現在、国際芸術祭あいち2025は、前回同様に監督をどこかから招聘して、その監督を中心に進める形を取っているが、それがある意味危ない部分でもあると思う。その監督に振り回されてしまうこともあるし、周囲に影響を与えて面白い形をつくる監督もいるだろうし、監督に任せてしまう形でいいのかを議論しなければいけないと思う。

ただでさえ現代美術が、一般の人にはよく分からないというイメージがあり、フール・アル・カシミ芸術監督が県議会議員を集めて説明会を開いた際にも、ある議員が一つ一つ説明をしっかり書いたパネルを作ってほしいといっていた。そのときの芸術監督の返事が、現代美術は感じるものだといったニュアンスの回答であった。どちらももっともだとは思うが、現代美術に関しては、いろいろな見せ方をしなければいけないだろうし、いろいろな納得の仕方をしなければいけないと思う。ただ、3年に1回、現代美術の展覧会とともに、今度はこの地域を利用して発表しようとか、愛知県陶磁美術館があるから愛知県陶磁美術館もセットでというような、失礼な言い方かもしれないが、安直に感じる。要は海外から来た作家の人生が作品になっているといったことが重きであって、普通なら出会わない遠くの国の作品に美術館へ行って出会い、こんなことを考えているんだ、こんなものを作ってしまうんだと色や形やマチエールで感動するのが芸術祭であり、美術を見ることだと思う。キュレーターがそれはよく知っているかもしれないが、こういったことも加味して、芸術祭を考えていったほうが間違いはない、的が外れにくいと感じる。人の思いや人生、怨念といったいろいろなものが入っている作品が並ぶので、ただのイベントではないことを気にしたほうがいいのではないかと意見するが、1年間この委員会にいるので、この議論を続けたい。

【委員】

国際芸術祭あいち2025の話が出たので、私からも国際芸術祭あいち2025について伺う。

私は6年前にもこの県民環境委員会におり、内外の抗議や問題提起、様々な圧力にさらされながら、委員会で議論をしてきた。今回の国際芸術祭あいち2025の監督の人選、テーマの設定は、これまでのあいちトリエンナーレの経験を踏まえた、素晴らしい設定をしたと思っている。

先日、フール・アル・カシミ芸術監督と直接やり取りをし、また、中日新聞に掲載されたフール・アル・カシミ芸術監督のインタビューを読んだが、灰と薔薇のあいまにという戦争と平和、環境と人間といった非常に今日的なテーマを真正面からテーマとしたこと、また、初めての女性かつ外国人の芸術監督であり、中東・アラブ出身の監督を迎えたことは、非常に素晴らしいと思っている。

その理解を広げるために今回の作家のラインナップを見て聞きたいのは、中東地域、アフリカ地域、中南米地域といった非欧米圏のアーティストの作品が多数選ばれていることが一つの大きな特徴だと思うが、どのような経緯や意図を持ってこういった作品群を選んだのか。

【理事者】

アーティストの選考については、灰と薔薇のあいまにのテーマにふさわしいアーティストを、フール・アル・カシミ芸術監督をはじめとするキュレーターチームの協議により選出し、国際芸術祭「あいち」組織委員会の大林剛郎会長の承認の下、選考している。

国際芸術祭あいち2025には61組のアーティストが参加しているが、これを出身地別に見ると、日本を含むアジア地域が31組、中東地域が9組、アフリカ地域が6組、中南米地域が5組、大洋州地域が4組に対して、北米地域が5組、欧州地域が2組の参加となっている。これはフール・アル・カシミ芸術監督が海外出身の著名な芸術監督であり、そのキャリアで築いた世界的なネットワークを生かし、これまで国際芸術祭あいちではアプローチが難しかった国や地域のアーティストにも参加を呼びかけることができたためである。

また、アジア地域、中東地域、アフリカ地域など、いわゆるグローバルサウス出身のアーティストを紹介し、発表する機会を与えることを通じて、来場者に世界は広いことを感じ取ってもらいたいというフール・アル・カシミ芸術監督の思いも反映されている。

【委員】

さらに言えば、フール・アル・カシミ芸術監督が選ばれた時期は、まさにイスラエルによるハマスとの戦闘が勃発したことと前後して選ばれたわけである。また、5月、6月には、イスラエルを中心とした周辺諸国との、あるいはパレスチナ地域との摩擦が、イランとの戦争といった形で飛び火をして、中東地域全体が緊張に包まれている。フール・アル・カシミ芸術監督自身もアラブ首長国連邦出身として、パレスチナにも多くの友人や犠牲者がおり、非常に心を痛めているといっていた。

そんな緊張が高まり戦火が絶えない中、この第三次中東戦争の直後に、アドニスが書いた詩、灰と薔薇のあいまにという、この中東地域における戦禍の中からどんな希望や愛がめぐり、蘇ることができるのかといったテーマは、怖いぐらいアジャストしたタイミングでこの人選を設定したものだと思う。

アラブ首長国連邦をめぐっては、イスラムの人に心を寄せる人やイスラエル、ユダヤ人に心を寄せる人といった、いろいろな立場があり、これは当然宗教的な、歴史的な問題も絡み、意見が異なる、立場が異なる問題が作品の中に表現されることは大いにあり得るし、フール・アル・カシミ芸術監督もパレスチナ出身の芸術家の名前を挙げていた。これがどれぐらい芸術作品として昇華されたものか、以前のあいちトリエンナーレ2019での平和の少女像ではないが、ナショナリズムやヘイト感情などに強烈に刺激を与えるような直截的なものであるのかは実際に見ないと分からないと思うが、今回の開催においても、そういった事情から、作品や開催をめぐっていろいろな意見が寄せられ、混乱が生じる可能性があると思う。こうしたいろいろな議論を含むテーマにアジャストしているだけに、6年前のあいちトリエンナーレ2019の経験も踏まえて、起き得る混乱や内外の摩擦について、事務局としてどのような準備、心構えをしているのかを伺う。

【理事者】

現代アートは、同時代を生きるアーティストが、それぞれの社会で今起きている様々な事柄から受けたインスピレーションを多角的な視点から作品として表現するものであり、鑑賞者は作品を通じて世界の多様な今とつながることができ、様々な気づきや考えるきっかけを得ることができる。

国際芸術祭あいち2025では、中東地域ゆかりのアーティストをはじめ、ふだんなじみの薄い地域のアーティストや先住民族にルーツを持つアーティストなど、多様な背景を持つアーティストが参加し、テーマである灰と薔薇のあいまにを踏まえた作品を展示する。

アーティストの中には、世界情勢や個別の歴史的・文化的事象を背景とした作品を制作するケースもあると思う。しかしながら、今回、フール・アル・カシミ芸術監督が掲げたテーマは、人間と自然や環境との関係について、破壊や絶望をイメージさせる灰、繁栄や希望をイメージさせる薔薇の、灰か薔薇かといった二項対立的な考え方から離れて、アートを通じてそのあいまにある考え方を探っていく趣旨である。

芸術祭として目指す方向は、個々の事象や地域に焦点を当てることではなく、アーティストの表現を尊重するとともに、このテーマに応答した新たな視点や可能性を見いだし、分断を越えた未来につなげていく展示を行うことであり、それにより、芸術祭が新たな角度から世界を捉えるよい機会となり、平和を求める連帯の契機となることだと考えている。

過去の記者会見や取材などでも、フール・アル・カシミ芸術監督は同様のことを発言しており、現代アートの中で起き得る意見の相違や衝突に対しては、一つ一つ誠実に答えていきたいと述べている。事務局においても、そうした意図を十分に共有し、大林剛郎組織委員会会長やフール・アル・カシミ芸術監督、キュレーターチームと相談しながら開催準備を進めていく。

【委員】

私自身、6年前のあいちトリエンナーレの騒動について、自分自身反省しなければいけないと思っているのは、当時の津田大介監督が情の時代というテーマを発表した。後から見ると、これは津田大介監督が考えている当時のあいちトリエンナーレ2019の作品の選出の意図や背景、時代認識が見事に表現されているものだった。ところが、我々は情の時代というテーマに描かれたコンセプトについて、委員会でそれを読み込んで議論することもなく、また、監督と我々が直接対話する機会も一度もなく、あの騒動に入ってしまい、これを企画した当時の津田大介監督と我々との間のコミュニケーションが全くなかった点が、本当に自分自身反省するところである。

今回は、フール・アル・カシミ芸術監督の選考の過程から、テーマを発表した際に、監督自身の口から意図を我々の前でも直接説明してもらい、質疑に答えてもらう機会があり、このプロセスが重要だと思う。我々はそういった形で、フール・アル・カシミ芸術監督と一緒にこの国際芸術祭あいち2025が成功するように、もちろん県職員ともしっかりとコミュニケーションを取りながら、全体として成功するように持っていきたいので、よろしくお願いする。

【委員】

国が来年度実施する所得制限なしの授業料無償化について、本県における影響や変化、そして今後、県としてどのような対応を取るのかなどを、今までの本県の私学助成の現状や特徴、経緯なども踏まえながら伺う。

今回、国が実施する所得制限なしの授業料無償化は、所得制限が撤廃されるとともに、現状の高等学校等就学支援金39万6,000円を、直近の全国平均の45万7,000円に引き上げるとのことで、愛知県平均でいうと大体42万円のため、その中数で、実質無償化になると思う。そこで聞きたいのは、2020年の国の高等学校等就学支援金の拡充により、現状、私立高校に通う生徒は、年収590万円未満の世帯が無償化である。実質無償化であるが、本県においては、720万円未満の世帯が無償化になっている。これは県として拡充を行ったことかと思うが、その経緯と根拠を聞きたい。

【理事者】

2020年度に国の高等学校等就学支援金の見直しがあり、年収590万円未満の世帯まで実質無償化となるよう制度が拡充された。この拡充により、県の上乗せ補助分が軽減されることから、この財源を活用して、授業料及び入学納付金の補助を拡充した。国の拡充により軽減された財源の全額を県の授業料及び入学納付金の拡充に充てた結果、実質無償化される世帯が年収350万円未満から年収720万円未満まで引き上げられた。この引上げにより、高校生の約半数が無償化されることとなった。

【委員】

要するに2020年、国が高等学校等就学支援金の見直しを行って拡充をしたときに、県がそれまで行ってきた上乗せ部分が、軽減される、浮くわけであるが、その軽減された財源を全額愛知県の授業料及び入学金に充てた。つまり、県としては浮いた全額をそのまま私学助成の拡充に充てたのだと思う。

では、このときに軽減された上乗せ分、つまり県として浮いた金額は当時、幾らあったのか。あわせて、今年度、本県では720万円未満世帯が無償化されていると思うが、無償化の対象世帯の割合と、無償化の対象ではない残りの世帯、つまり720万円以上世帯の各階層区分ごとの2025年度の生徒数の割合と、授業料、入学金を合わせた保護者の負担金について、全日制高校を例に、どのようになっているか伺う。

【理事者】

2020年度の高等学校等就学支援金拡充により、県費から国費へ振り替わった財源は約27億円だった。

次に、全日制高校において、年収720万円未満の世帯の割合は、今年度の当初予算では47.5パーセントと見込んでいる。

また、年収720万円以上840万円未満の世帯の割合は14.5パーセント、授業料と入学納付金を合わせた保護者の負担額は、県内私立高校平均額の2分の1となる約32万円である。年収910万円未満の世帯の割合は6.5パーセント、保護者の負担額は、国の高等学校等就学支援金を除いた約52万円となる。年収910万円以上の世帯の割合は31.5パーセント、保護者の負担額は、今回の高校生等臨時支援金を除くと約52万円となる。

【委員】

2020年の国の高等学校等就学支援金の拡充時に県として軽減された、浮いた金額は27億円とのことである。その27億円をそのまま当時は私学助成に充てたかと思う。

そして今、年収720万円以上の各階層や生徒数の割合、授業料、入学金を合わせた答弁があったが、年収720万円未満の世帯の割合は47.5パーセントである。逆に言うと、52.5パーセントの世帯が32万円から52万円まで負担しているかと思う。このうち、31.5パーセントの年収910万以上の世帯の負担額が52万円との答弁があったが、それは今年度、高校生等臨時支援金11万8,800円、約12万円とすると、それを差し引いての52万円のため、合計すると今までは64万円を負担していたのが、今年は52万円になったかと思う。

今回の3党合意により、来年所得制限なしの授業料無償化が実施されることと思うが、国の制度が拡充された場合、今、答弁があったこれらの負担がどのようになっていくのか。

【理事者】

3党合意のとおり、国の制度が拡充された場合、授業料の負担はなくなる。ただ、国の制度では対象外となっている入学納付金についての保護者負担が残ることとなる。その負担額は、年収720万円以上840万円未満の世帯は、県内私立高校平均額の2分の1となる10万円、年収840万円以上の世帯は、入学納付金に対する補助がないため、県内私立高校平均額の20万円となる。

【委員】

今回の3党合意の授業料無償化では、授業料は対象になるが、納付金、いわゆる入学金は対象外であり、それぞれの階層で20万円、10万円といった入学金の負担は残る。だから、授業料はなくなるが、入学金が残るということだと思う。

では、仮に、この入学金も授業料と同じように所得制限なく無償化した場合に、幾ら財源として必要になるのかを聞きたい。

あわせて、2020年にも国が拡充をして、その軽減分が浮いたとのことであるが、今回、国が授業料無償化を行うことで、同じように県が今まで負担してきた部分が軽減をされる、つまり、浮く部分が同じようにあると思うが、その浮いた金額は幾らになるのか。

そして、最後に伺いたいのが、今までの本県の私学助成の歴史的な経緯でいうと、2020年度もまさにそうだが、国の制度が変更されるときは県の制度も見直す、ストレートにいえば拡充をするきっかけになっていると思うが、国の私立学校の授業料無償化を受けて、県としての私学助成の拡充などへの考えを聞きたい。

【理事者】

入学納付金について、授業料と同じように所得制限なく無償化した場合の所要額だが、今年度の当初予算の生徒数等により試算すると、約20億円が追加で必要となる。

また、私立高校等の授業料無償化の費用を全額国が負担した場合、県費から国費に振り替わる財源について、同様に今年度の生徒数等で試算すると、約47億円となる見込みである。

【理事者】

本年6月13日に閣議決定された骨太の方針2025では、いわゆる授業料無償化について、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき、具体化を行い、令和8年度予算の編成過程において成案を得て実現すると記載されているのみで、財源を含め、制度設計の詳細は明らかになっていない。

本県としての対応は、今後の議論と考えており、当面は国の動向を注視していきたい。

【委員】

まだ国が財源をどうするかがはっきりしていないため、そのような制度設計がはっきりしていない中で答えられないことは理解している。

今、答弁があったように、数字だけで言うと、今回の国の無償化によって少なくとも、今まで本県が負担していた47億円が浮くとのことである。仮に入学金を全額無償にした場合は、20億円必要であることは明らかになったと思う。

最後に要望するが、本県は2020年度のときに、国が拡充したときに27億円浮いた。27億円浮いた金額はそのまま私学助成に使った経緯がある。

そして、他の都道府県があまり無償化していない入学金を無償化の対象にしているのは、本県の私学助成の特徴であり、よさである。私は、来年度行う国の制度拡充によって軽減された、いわゆる浮いた金額を、もちろん一般財源であり、全額とまでは言わないが、今までの本県の予算のように、私学助成や教育に使ってほしいと思っており、その中においても、今回の私立高校の授業料実質無償化では、入学金は対象外とのことだったため、まずは本県の私学助成らしく、入学金無償化の部分で拡充を図り、県内の高校においては、私立高校、公立高校問わず、入学金も授業料も完全に無償化できたらと思っている。

先ほど答弁があったように、私立高校の入学金の無償化に必要な額は20億円である。公立高校も若干入学金が今かかっており、1人あたり約5,650円、入学者数を約4万人前後として、掛けると2億円ほどなので、公立と私立を合わせると、入学金の無償化に必要な金額は22億円。これは47億円浮くうちの半分弱であり、財源的にも充当可能だと思うので、検討をお願いする。

いずれにしても、先ほど述べたように、国の制度を見直すときは県の私学助成を見直し、拡充をしてきた歴史的経緯、背景があるので、何らかの拡充を47億円で実施するものと信じているが、ただ、今は、国の方針や予算の担保が明確でない部分があるため、県としてもなかなか決められないのも理解している。一方で、中学3年生の生徒あるいは保護者からすると、入学金のようにお金がかかることは、進路選択をする上で重要な要素である。親や家庭の経済力に左右されずに子供が本当に公立高校、私立高校関係なく学びたい教育を受けられるように、進路選択において重要な要素は極力早く方針を出すよう要望して、質問を終わる。

【委員】

今の授業料無償化に関連して、私からも聞きたい。

6,000億円を新たに投じて、大阪府で既に実現されているような所得制限のない私立学校の授業料の完全公的負担は、もちろん前向きに評価すべきだと思う。

ただ、これはこれまでの実質的に公私の格差を是正する意味で、所得によって平均的な授業料等の差額を埋めてきた考え方とは全く違う支援のため、いろいろなところに影響を与えると思う。

その一つは、私立学校は一体どうあるべきかという話に関わる。要するに、私立学校の収入の大部分は入学納付金や、授業料といった保護者の負担と、県が助成している経常費による負担である。この2本柱で経営が成り立っていると理解しているが、その授業料は、私立学校がそれぞれの学校の経営事情に応じて、学校選択の市場原理も見ながら学校側が決めている。30万円や50万円と、学校によって違う。平均額は40数万円だと思うため、今回の国の制度においても45万7,000円という金額は、ほぼ愛知県の平均授業料に近いので、本県においては顕著な影響は受けないかもしれないが、学校によってはこれが30万円台のところもあれば、50万円、60万円のところもある。それが45万7,000円までは全額公費で授業料は負担する。所得に関係ないとした場合に、これは私立学校経営者に対しては意地の悪い見方かもしれないが、ただで国庫が負担してもらえるならば、高めに設定しても保護者の懐には響かないため、授業料をこの45万7,000円に張りついてしまうような改定が行われるおそれがある。学校の経営から理由があって設定されたというよりは、制度を活用する意味でその授業料を変更する、45万7,000円に張りつくことが起きはしないか。

また、先ほど入学金の話も出たが、幾らを授業料でもらい、幾らを入学金でもらうか、あるいは設備充実のための費用とか、授業料以外の費用を私立学校は何十万円も保護者からもらっており、この比率をどうするかも私立学校経営者が自分で判断するわけである。

ところが、今回の制度は公費の入る基準として、45万7,000円のラインを引いて、これが平均的な私立学校の授業料のあるべき水準だと示しているわけで、この問題が私立学校の経営にどのような影響を与えて、今後の学費の水準に影響を与えるのではないかと懸念している。こうした根拠のない便乗値上げの動向が出てきた場合に、私学振興室は、私立学校に対してどのように指導、対応しようとしているのか。

【理事者】

本年3月4日の衆議院予算委員会において、石破茂総理は便乗値上げが行われない仕組みをきちんと確保しなければならないと答弁しており、国においても問題意識を持って取り組んでいくものと思われる。

また、令和7年6月定例議会において県民文化局長が答弁したとおり、来年度の制度拡充に向けて十分考慮すべき事項について、全国知事会で意見を取りまとめ、文部科学大臣に緊急提言を行った。この緊急提言の中で、私立高校等の自主性を妨げることなく、合理性のない値上げを抑える適切な仕組みを検討するよう要望した。

こういった状況のため、本県としては、まずは国の動向を注視していきたい。

【委員】

もう一つの大きな論点としては、公立高校と私立高校との関係である。これまでは、おおむね2対1の形で入学者の受入れ割合を決めて、それぞれの受入れ希望者全員が高校に行けるように制度を進めてきたが、私立学校における授業料負担がゼロになると、必然的に私立高校のほうが設備も立派で、便利な場所にもあるといろいろなメリットが目立ち、私立高校を選択する保護者や生徒が増えることは明らかだと思う。先日、大阪府で話を聞いてきたが、大阪府は高校の授業料無償化を去年から実施しており、それによって何が起きたかというと、大阪府立高校159校のうち半数である70校が定員割れになってしまった。これはひどい状態で、しかも大阪府の場合、より極端なのは、募集生徒が集まらない公立学校が定員割れを3年続けると、自動的に廃校になってしまうことが条例で決まっている。公立高校は、一生懸命、魅力化などいろいろと取り組んでいるが、去年から授業料負担を、特に大阪府は限度額を63万円に設定しているため、私立高校に通うメリットがものすごく大きいわけである。これによって、公立高校、私立高校の今までのバランスが甚だしく変わることが予想される。

大阪府は、例えば、もともと授業料無償化を提唱した橋下徹元大阪府知事は、公立学校であろうが、私立学校であろうが、自然淘汰の原理のように、人気のないところは潰れても仕方がない、だから公立高校が減っていくのはある意味当然だといった、自らが設置者である大阪府立高校の責任者としてあるまじき発想だと私は思うが、そんな発想もありの状態が大阪府では起きている。

本県においても、高等学校等就学支援金の充実化に伴い、公立高校における定員割れの事態がここ数年発生しているが、2010年度から高等学校等就学支援金制度ができて以降、この公立高校及び私立高校の定員割れはどのように推移してきたのか。

【理事者】

高等学校等就学支援金制度が創設され、国公立高校の授業料が完全無償化された2010年度の欠員数は、国公立高校46人、私立高校2,327人であり、私立高校欠員数は、その前年度の1,727人から600人の増となり、その後も、私立高校の欠員数は2,000人程度で推移することとなった。

2010年度当時の制度は、国公立高校については完全無償化、私立高校については、年収約350万円未満世帯が実質無償化され、授業料に係る保護者負担額に大きな差があった。

こうした中、2020年度に私立高校等の実質無償化の対象を年収約720万円未満世帯まで拡充したところ、私立高校の欠員数は大幅に減少した。具体的には、制度拡充した翌年度、2021年度の欠員数は、国公立高校2,669人、私立高校181人となっている。

なお、今年度の欠員数は、速報値であるが、国公立高校2,368人、私立高校363人となっている。

【委員】

今、示されたように、これは公立高校、私立高校、双方の協力によって、希望する全ての生徒を高校に迎え入れる趣旨からして、ただ無償の額を増やすだけでは済まない問題がいろいろ出てくる。これは来年度予算にも大きく関わることで、国の制度設計の詳細を見ながら、今年一年かけてこの委員会でも十分議論したいので、とば口として今日は少し質問したが、今後とも、しっかり議論していくことを約束したい。

【委員】

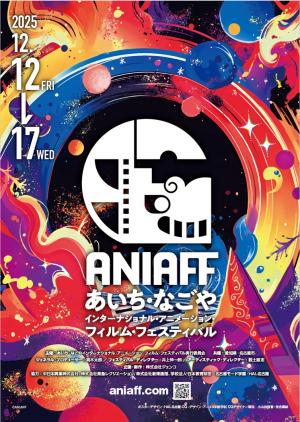

本県において初めて開催となる国際アニメーション映画祭、あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルの開催が決定したが、開催に至った経緯や今後の取組について伺う。

あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルのポスター

まず、今回、愛知県と名古屋市も実行委員会に加わり、映画祭の開催支援を行うとのことであるが、本県での開催に至った経緯はどうなっているか。

【理事者】

開催に至った経緯であるが、本県は国際芸術祭あいちやあいち国際女性映画祭、世界コスプレサミットなどの大規模な文化事業を継続して開催している。また、2022年11月にはジブリパークが開園し、世界中のアニメーションファンから注目されている地域である。

昨年、これまで各地で映画イベントの立ち上げに携わったプロデューサーなどの関係者から、こうした地域性を重視し、愛知県で産業と文化のパワーを融合させた世界有数の国際映画祭を実現したいという提案が本県に対してあった。

本県としては、あいち文化芸術振興計画2027に掲げた愛知発の文化芸術を創造、発信という基本目標に合致することや開催の効果として、県民がメディア芸術に触れる機会が増えるとともに、交流人口の増加により、地域の活性化や産業、観光の振興など、幅広い分野への波及効果が期待されることから、映画祭の開催に当たり、名古屋市と共同して支援を行うこととし、必要な予算を計上した。

【委員】

全国的には各地で、今言ったようなアニメーションの映画祭は開催されているが、本県で開催する映画祭は、他県との違いがあるのか。

【理事者】

これまで全国各地では、東京アニメアワードフェスティバルをはじめ、新千歳空港や新潟県、広島県でもそれぞれ特色のある映画祭が開催されている。

今回開催されるあいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルは、大きく二つの特徴が挙げられる。

まず、一つ目は、世界的に制作本数が増えている長編のアニメーションを核とした映画祭であること。二つ目は、世界のマーケットに対して、作品の上映だけでなく、アニメーションを企画段階で商談できる場を設けることである。

アニメーションに関する商談の場がある映画祭は、ほかにもあるが、完成品ではなく、企画の段階のものを売り込む場は非常に少ないと聞いており、これまでの映画祭とは異なる部分であると認識している。こうした次世代のクリエーターと観客、そして世界のマーケットをつなぐハブを創出し、クリエーターファーストの映画祭としていくことが今回の大きな特色であり、本県にとってもメディア芸術の振興や関連人材の発掘、育成が図られる絶好の機会である。

【委員】

今後、開催地として映画祭の開催を支援するとともに、広報活動などで盛り上げを図っていくとのことであるが、具体的にどのような取組をするのか。

【理事者】

今回の映画祭では、名古屋市と開催経費の一部を負担するとともに、実行委員会の一員として、広報活動などにより、映画祭の開催機運を高めていきたい。

具体的には、本年8月に開催される世界コスプレサミットや9月のあいち国際女性映画祭2025でPRするほか、映画祭の上映作品や注目度の高いイベントなどの情報をウェブサイトやSNSなどを通じて、機会を逃さず効果的に発信していく。

また、アニメーションや文化観光に携わる団体、施設に対して、チラシや映画資料の配布などにより、映画祭に関する情報を個別に提供するとともに、県図書館においても、映画祭の開催に合わせて、アニメーション関連の書籍やDVDを集めた特設コーナーを設けるなど、県民の関心や参加意欲を高める取組を行う予定である。

こうした啓発活動を積極的に展開し、アニメーション映画祭といえば愛知県、名古屋市と広く認識されることで、この映画祭がより一層盛り上がるよう、開催に向けてしっかりと準備を進めていく。

【委員】

次に、カスタマーハラスメントの防止に係る消費者教育について伺う。

令和7年6月定例議会に、カスタマーハラスメント防止条例の制定が提案されているが、カスタマーハラスメントの防止に向けては、顧客である消費者の立場での意識も変革させる必要性を感じている。

カスタマーハラスメントの防止に向けて、現状、どのような消費者教育をしているのか。また、条例の制定を受けて、消費者側の視点から、今後どのようにカスタマーハラスメントの防止に取り組むのかを伺う。

【理事者】

本県では、カスタマーハラスメントの防止に向けて、これまでも消費者教育の取組の一環として、本県が消費生活情報を提供しているウェブページ、あいち暮らしっくやユーチューブで配信している消費者教育オンライン講座において啓発を行っている。

具体的には、消費者が事業者に意見を伝えるときのポイントとして、まず、一呼吸置くこと、それから、言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えること、それから、事業者の説明を聞くことの三つを示して、消費者と従業員のお互いが尊重し合うことが大切であることを呼びかけている。

【理事者】

条例案では、顧客等の責務として、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないことや就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならないことが定められている。

本県では、この顧客等の責務を消費者に広く周知するため、今年度、消費者向けのカスタマーハラスメント防止ポスターやチラシを新たに作成し、市町村や消費者団体などを通じて、掲示、配布を行い、啓発を進めていく。また、これらのポスターやチラシのデータはウェブページにも公開して、事業者を含む広く一般の人々にも利用できるようにする予定である。

さらにウェブページ、あいち暮らしっくなども活用しながら、様々な機会を捉えて継続的に啓発を行うことで、県民にカスタマーハラスメントを行ってはならないという意識の定着を図っていく。

【委員】

私から二つ要望する。

まず、アニメについてである。

アニメは日本の誇る文化芸術であると理解している。全世界でアニメは翻訳され、24時間放映されている。私が、本年6月10日にジブリパークのチケットを購入しに14時にローソンに行ったところ、既に女性が端末の前で操作していたため、スマートフォンで並行してチケットを取ろうと思ったところ、すでに1万6,000人もの発券者がいた。幸運なことにLoppi端末で買うことができたが、それだけアニメは、日本においては注視されるものである。

このように、アニメは日本がリードできる観光コンテンツだと私は思う。県も今後、このアニメーション映画祭のみではなく、こういったアニメに関する関連事業をバックアップすることによって、県内外へ発信して、来県を促すコンテンツにしてほしいと強く要望する。

二つ目は、カスタマーハラスメントを議論する場合には、大切なのは、常識に照らして考えることである。ここで重要なのは、対象が日本人のみではないことを考えなければいけない。

私は、高校時代では、アメリカンスクールの友人と接する機会があり、また、社会人では、外国人の法務担当者と交渉する機会を得て、自分の教わった常識が通用しないことを体験した。

昨年の日本政府観光局発表によると、我が国における外国人の入国者数は3,678万人であり、先月も過去最大を記録したように、観光における外国人の入国者が多い状態である。このため、外国人からの理不尽な要求に対して対応策を練ることも、行政としては非常に重要だと私は考える。

私は最近、ユーチューブで三つの動画を見た。二つは外国人と思われる人、一つは日本人と思われる人の動画を見て、一つ目は、外国人女性がチェックアウト時に無償でキャリーバッグを処分してほしいとフロントへ要望する動画である。ホテル側は無論有償での支払いを願ったが、訳の分からない理由を外国語でフロントに言うことで、結局無料で引き取ってもらったといったような内容であった。

二つ目は、イベントで外国人の若者が列に割り込もうとする動画である。警備員である主催者に注意され、列に戻されたわけであるが、日本人は整然と並んでいた。

次に、三つ目は、ある旅館に宿泊しようとした人がチェックイン前の30分前に来館し、入口に15時までチェックインできないと掲示されているにもかかわらず、オーナーに入館を強要した動画である。動画では激しくオーナーに言う場面があり、最後には何と土下座をさせたとのことであった。この動画では顔が確認できなかったが、日本語を話していたため、日本人だと思われる。

特に一つ目の事例では、私は正しかったという動画が、その後ユーチューブで投稿されている。これを視聴した海外在住の人が、日本に来たら同じことができると思うことを私は非常に危惧している。つまり、かつての日本の常識は通用せず、理不尽な要求をしない教育をするのみではなく、理不尽な要求には屈することなく毅然とした態度で対応することをいろいろな場面で知らせることも肝要ではないかと、自分の体験も含めて、この動画を見て強く思った。

これは、実は教育の場面でも非常に大切になってくるので、教育委員会へも横展開してもらい、教育の場面で、何が常識なのか、世界で何が起きているのか、こういったことをしっかり教えることで、常識のレベルを上げることが私は肝要ではないかと強く思った。

今後の消費者教育を考える際には、その考えを盛り込んだ上での施策展開を要望して、質問を終わる。

【委員】

私からは、本県の女性活躍の取組のうち、キャリアプラン早期育成事業について伺う。

今月、世界経済フォーラムは今年のジェンダー・ギャップ指数を公表し、日本の順位は148か国中118位と昨年度と同じ順位だった。そのうち、分野別では、経済参画分野が112位、政治参画分野が125位となっており、ジェンダー・ギャップの改善にはこの二つの分野を引き上げることが課題となる。

G7の中では、日本は最下位である。特に経済参画分野においては、女性の採用や職域を拡大し、専門職や技術職として活躍できる女性を増やし、将来的に管理職や経営層を担う人材を育成していくことが大切である。

その一方で、今月、内閣府が発表した令和7年版男女共同参画白書によれば、大学生に占める女子学生の割合が専攻分野全体では45.9パーセントであるのに対し、理学分野で28.3パーセント、工学分野では16.7パーセントにとどまってしまっている。

こうした現状は、男子は理系、女子は文系といった固定的な意識に基づくものと考えられることから、本県では、2017年から、理系女子応援事業として中高生を対象に企業や大学を取材する事業を実施し、さらに2021年からは、キャリアプラン早期育成事業として、中学校や高校などへ出前講座を行っていると聞いている。

そこで、県が行うキャリアプラン早期育成事業とは、具体的にどのような内容であるか伺う。

【理事者】

本県では、委員が述べたとおり、2021年度から、若い世代が性別にとらわれずに進路や就職先を考えてもらえるよう、中高生等を対象としたキャリアプラン早期育成事業を実施しており、今年度も中学校6校、高等学校8校、専門学校高等課程1校の計15校において出前講座を実施する。

具体的には、キャリアコンサルタント等によるコーディネートの下、県が作成した啓発資材を教本として、将来の職業選択の参考になるような講義やグループワークを行うとともに、啓発資材の中にあるジェンダーに関するチェックシートなどを活用し、仕事と家庭における役割分担についても考えてもらう機会を設けている。

【委員】

今、中学校が6校、高校が8校、専門学校が1校、全部で15校であり、ジェンダーチェックもあるとの答弁であった。キャリアコンサルタントが説明してくれるとのことで、このキャリアプラン早期育成事業では、将来のキャリアについて考える機会を提供するだけでなく、仕事と家庭における役割分担意識についても学んでいるとのことで、キャリア形成の視点だけでなく、男女共同参画意識についての啓発の機会も行っていることが分かった。

そこでまた改めて伺うが、昨年度実施した出前講座を受講した中学生、高校生の反応はどんな様子だったのか、また、この授業の成果について、どのように県としては受け止めて考えているのか。

【理事者】

昨年度の出前講座では、全体で2,683人の生徒に参加してもらい、生徒からは、これまでほとんど知らなかった職種について知ることができて将来の道が広がった気がした、男女が共に働くために必要なことなど様々なことに気づかされたなどの感想をもらっている。こうしたことから、参加した生徒にとって、将来のキャリアや固定的な性別役割分担意識について考えてもらうきっかけになっており、若い世代の進路、職業選択に関して一定の効果があったのではないかと認識している。

【委員】

2,683人とかなり多くの生徒が受講し、受講した生徒からは、仕事はすごくたくさんあって、知らなかった職種を知る機会になったとの声があり、非常に効果があったとのことであった。

このキャリアプラン早期育成事業に関連して、本県においては、今月17日に公益財団法人山田進太郎D&I財団と連携して、女子中高生に科学、技術、工学、数学の4分野、いわゆるSTEM分野の企業に訪問する取組を発表した。この事業は、Girls Meet STEM事業と題して、株式会社メルカリの創業者で、瀬戸市出身の山田進太郎氏が立ち上げた財団が行っており、昨年度は東京都で実施され、今年度はさらに本県を含め、大阪府でも展開すると聞いている。

そこで、Girls Meet STEM事業の具体的内容と、今後、本県としてこの取組にどのように関わっていくのか伺う。

【理事者】

Girls Meet STEMは、2001年にドイツ連邦政府が主導し、STEM分野の女性の大学進学者が大幅に増加するきっかけとなったGirls’dayの取組を参考に、2024年度から山田進太郎D&I財団と東京都が連携して取り組んでいる事業である。

具体的には、建設業や製造業、情報通信業などのSTEM分野の企業を女子中高生が訪問し職場を見学するとともに、ロールモデルとなっている女性社員との座談会に参加することで、STEM分野の面白さや魅力を知ってもらう機会を創出するものである。

今年度は、本県等の呼びかけにより、トヨタ自動車株式会社や株式会社名古屋銀行など、県内の12社に参画してもらい、7月24日から8月30日の夏休み期間中に順次開催していく。

県としては、主催者である財団から、全国47都道府県と連携し、全国規模で長く取り組んでいきたいとの考えを示されていることや当該事業によりSTEM分野を目指す女性が増加し、女性の職域拡大が図られ、本県の女性活躍促進に資する事業であると判断できることから、今後も継続して取り組んでいきたい。

【委員】

名だたる企業が連なっているし、夏休みの期間に行ってもらえるとのことで、多くの女子中学生、高校生がまた参加するとよいと思っている。

最後に要望する。

私が生まれた70年前だが、男尊女卑の考えがまだまだ根強く残っている時代で、私が生まれたときに、男の子でなかったため、父親はとてもがっかりしたそうである。父親はどうしたかというと、私を何と男の子のように育てた。だから、今こんな感じになってしまったが、そのおかげで、私は小さい頃から、小学校や中学校で、それまでの男子がトップ、女子はサブのような役割だったところを、私が大体女子でトップの役を与えられることが多くなり、男勝りだとか、おてんばだとか、じゃじゃ馬だとか、いろいろ言われたが、私の意識の中では、そうやって育てられたからこそ、男だからできる、女だからできないという意識はなくて、人間としての能力があるかないかで評価されたことを経験してきた。それが今の自分につながっていると思う。

日本のジェンダー・ギャップ指数がなかなか上がらないのは、先ほども述べたように、女性は理数系が苦手といったイメージが根強くあるのと、もともと苦手だからやめておきなさいといったように、女性に植え付けられた意識の中で、だからこそ環境が整っていない、そのようなところに行こうと思っても駄目だとか、最初から諦めてしまっているところはあると思う。でも、能力を持っている女性はたくさんいるはずだし、今、医学系でも女性がどんどん出てきているので、性別で決めつけるのではなく、中高生のうちから能力を伸ばす機会を与えて、社会において活躍する女性が増えれば、日本のジェンダー・ギャップ指数も上がっていくと思う。女性の意識をより一層高めるためにも、中高生に多くの機会、選択肢を与える施策に取り組むことを要望して、質問を終わる。