本文

総務企画委員会審査状況(令和7年7月2日)

総務企画委員会

委員会

日時 令和7年7月2日(水曜日) 午後0時59分~

会場 第8委員会室

出席者

神戸健太郎、朝日将貴 正副委員長

水野富夫、藤原ひろき、辻 秀樹、今井隆喜、増田成美、長江正成、

森井元志、朝倉浩一、黒田太郎、木藤俊郎 各委員

政策企画局長、企画調整部長、国際監、ジブリパーク推進監、

総務局長、デジタル戦略監、総務部長、財務部長兼財政課長、

人事局長、人事管理監兼人事課長、

会計管理者兼会計局長、同次長、

監査委員事務局長、同次長、

人事委員会事務局長、同次長兼職員課長、

議会事務局長、同次長、関係各課長等

委員会審査風景

付託案件等

議案

第104号 令和7年度愛知県一般会計補正予算(第2号)

第1条(歳入歳出予算の補正)の内

歳入

第4条(県債の補正)

第107号 愛知県議会の議員及び愛知県知事の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について

第108号 愛知県県税条例の一部改正について

第109号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

第118号 工事請負契約の変更について(愛知県豊田加茂総合庁舎建設工事)

第128号 公安委員会の委員の選任について

第129号 人事委員会の委員の選任について

第130号 副知事の選任について

諮問第1号 退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について(樫尾 学)

諮問第2号 退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について(馬場園洋平)

結果

全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案

第104号、第107号から第109号まで及び第118号

全員一致をもって同意すべきものと決した議案

第128号から第130号まで

全員一致をもって知事の裁決書(案)を適当と認めるべきものと決した議案

諮問第1号及び諮問第2号

請願

第11号 「『消費税5%引き下げを求める意見書』採択を求める」について

第12号 「『インボイス制度廃止を求める意見書』採択を求める」について

結果

賛成者なしをもって不採択とすべきものと決した請願

第11号及び第12号

閉会中継続調査申出案件

- 行財政について

- 国際交流の推進について

- 地域振興について

- 地域及び県行政の情報化の推進について

- 防災対策及び安全なまちづくりの推進について

- 政策企画局、総務局、人事局、防災安全局、会計局、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の行政運営について

会議の概要

- 開会

- 議案審査(10件)

(1)理事者の説明

(2)質疑

(3)採決 - 請願審査(2件)

- 委員長報告の決定

- 一般質問

- 閉会中継続調査申出案件の決定

- 閉会中の委員会活動について

- 閉会

主な質疑

議案関係

【委員】

私からは、第104号議案令和7年度愛知県一般会計補正予算のうち、歳入第13款繰越金について伺う。

補正予算に係る一般財源として、前年度決算の実質収支に当たる繰越金が計上されている。2024年度決算については出納整理期間を終え、知事は提案理由の説明の中で実質収支を確保できる見込みと述べているが、その水準については現在精査を進めているところだと思う。本県では、遡れば1998年、1999年度に2年連続で赤字になっていたが、その後は毎年度継続して黒字を計上していると承知している。

そこで、初めに、近年の決算における実質収支額について伺う。

【理事者】

近年の実質収支の推移について、直近の決算である2023年度が573億円、2022年度が648億円、2021年度が754億円、2020年度が538億円と、このように推移している。

【委員】

今、収支額について伺ったが、次に、近年の実質収支比率について伺う。

【理事者】

実質収支比率であるが、これは一般会計の実質収支の額を、標準的に見込まれる県税、地方交付税などの一般財源の規模を示す標準財政規模で除した割合、これを実質収支比率と呼んでいるが、こちらは直近の2023年度が4.0パーセント、2022年度が4.6パーセント、2021年度が5.2パーセント、2020年度が3.9パーセントと、このように推移している。

【委員】

実質収支比率は一般的に3パーセントから5パーセントが適正範囲であると言われているが、本県の実質収支比率もその間、4パーセントから5パーセント程度で推移しているとのことである。これについて本県財政当局としてどのように捉えているか、どのように考えているのか伺う。

【理事者】

実質収支比率であるが、全国ベースの実質収支比率、これは全国の地方公共団体の実質収支の合計を標準財政規模の全国計、こちらで除した割合として全国ベースの実質収支比率をはじくと、2023年度においては4.0パーセントとなっている。ほかの地方公共団体と比べて税収の変動が大きい本県の特徴を踏まえると年度によって変動は若干あるが、おおむね地方全体と同水準、このようになっており、先ほど委員から示された水準にも合致するものと考えている。

【委員】

本県の予算については、まずは予算計上した額を確実に予算執行していき、県の諸施策を着実に遂行していくことが重要である。その一方で、年度途中に生じる当初からは不測の財政支出需要に対応していくためには、やはり一定程度の財政余力が必要になる。本県におけるその水準はおおむね全国平均程度との答弁であったが、問題はその使い方にあると私は考えている。本年度6月補正予算では昨年度の実質収支である繰越金を16億1,600万円余り計上されているが、今後はこれをどのように活用していく考えなのか伺う。

【理事者】

今回計上している繰越金、つまり2024年度の一般会計決算は2023年度に引き続いて実質収支を確保できる見込みとなっているが、本年度の当初予算では、医療、介護、子育てなどの扶助費が大きく増加しており、このことによって多額の基金の取崩しを計上して収支不足に対応して編成している。こうした厳しい状況の中、今後の財政運営を考えると、2024年度の実質収支は年度内に生じる財政需要の財源として活用するとともに、来年度の当初予算の編成を見据えて、本年度の当初予算で取り崩すこととした基金残高の回復、こちらにも活用していきたい。

【委員】

最後に要望する。

繰越金は本年度内に生じる財政需要の財源と来年度を見据えた基金残高の回復の双方に活用したいとの答弁であった。私が懸念しているのは、いわゆるトランプ関税、米国関税問題の今後の行く末などである。この6月補正予算でも、米国関税措置の影響を受ける中小企業の資金繰り支援11億円余りに対して、一般財源、すなわち繰越金を充てていると聞いているが、今後、実体経済へ本格的に波及するようなことがあれば、来年度の税収の確保がおぼつかなくなってしまうのではないかと懸念している。早め早めに対策を講じていくことが傷口を広げないために重要である。

大村秀章知事は、先日の我が党県議団の総務会長の代表質問に対し、米国の関税措置について、県内事業者への影響や支援ニーズを踏まえ、迅速に必要な対策を講じることなど、年度途中の財政需要に的確に対応するため、手元資金を確保すると述べ、まさにそのとおりであると思っている。こうした米国関税対策に限らず、国内外の様々な情勢は極めて不安定であることから、県民生活に密着する地域経済の下支えに必要な施策に対しては、今後、年度途中であってもちゅうちょなく必要な財源を投入してもらうよう要望して私からの質問を終わる。

【委員】

諮問第1号及び第2号、退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について伺う。

まず、審査請求人2人の主張と処分庁の主張における主な争点を詳しく伺う。

【理事者】

審査請求人と処分庁双方の主な主張については、諮問第1号、諮問第2号ともに、本日配付している採決書案の概要の1ページ目の下段から2ページ目の上段にかけて記載している。

最初に、諮問第1号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。

こちらについて、上司である職員の主張は主に三点ある。

一点目については、部下職員に対して行った指示、具体的に話すと、高齢男性を管轄区域外に移送し、そこで名前を名乗らず119番通報すること、また、救急隊には接触しないようにする旨の指示は、医療機関へつなごうと提案したものであり、保護責任の放棄をもくろんだものではないと主張している。次に、二点目、2ページ目であるが、高齢男性が地面に倒れた状態で放置されたことは事後に部下職員から聞かされたものであり、そのことも含め、隠ぺいとされたことは承服できないと主張している。三点目は、一定程度の退職手当の減額はやむを得ないが、賃金の後払い的要素まで剥奪され、全額不支給とされることは納得できないと主張している。

これに対し、処分庁の主張は、一点目については、上司の指示は生活保護法による保護の放棄を惹き起こさせるものであり、高齢男性への安全性を妨げるものであること。二点目については、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、ともに悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、一部不支給の基準を定めた退職手当の条例運用通知の中で、職務に関連した非違行為や非違を隠ぺいする行動を取った場合には処分を重くすることが示されており、本件事案は一部不支給とする場合には該当せず、違法または不当な点はないと主張している。

次に、諮問第2号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。

こちらは部下である職員の主張である。こちらについても主に三点ある。

一点目と二点目は、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないという対応困難な状況下での置き去り行為や虚偽説明は上司の指示に従ったものであり、やむを得なかったと主張している。そして、三点目については、民間の裁判例では安易な全部不支給は許されておらず、著しく信義に反する行為があったか否かが審理されるべきであると主張している。

これに対し処分庁は、一点目については、重大かつ明白な瑕疵である上司の指示に従う義務はないこと、様々な方法を検討することなく、置き去りという方法を選択したことはあり得ない行為であると主張している。二点目については、虚偽説明は保護を放棄したことを隠す目的で行われたものであり、加えて、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、資料では最高裁判例を引用しているので、簡潔に言うと、公務に対する信頼への影響など、公務員固有の事情を重視することは否定されていないことが判例で示されているなど、公務員の退職手当における不支給の判断基準は民間と異なるものであると主張している。

【委員】

審査庁としては、これら審査請求人と処分庁双方の主張を踏まえて判断が行われたものと認識しているが、諮問第2号における部下職員の主張にもあるとおり、深夜、身元不明、高齢者という通常起こらない対応困難な状況下で、マニュアルもない中で発生した事案であることも事実である。こうした事実も含め、十分な審理、判断がなされたのか伺う。

【理事者】

審査庁としては、先ほど委員から指摘のあった今回の事案が、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないなど、対応困難な状況であったことは、双方の主張のほか、事案発生後における福祉局の検証結果などにより確認し、認めている。しかしながら、双方の主張を確認し、慎重に審理を進める中において、やはり対応困難な状況下であっても、職員2人は生活保護を担当する職員でありながら、様々な方法を検討せず、生活保護法による保護の放棄という少なくとも選択すべきではない対応を行ったものであり、また、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしており、悪質性が高いものであると考えている。加えて、それらが大きく報道され、公務に対する信頼への影響も見過ごすことはできない。よって、処分を軽減すべき事情は認められないと審査庁としては判断した。

【委員】

第109号議案職員の育児休業等に関する条例の一部改正について伺う。

まずこの改正に伴い、背景、理由等について教えてもらいたい。

【理事者】

民間労働法制において、本年10月1日から事業主に対して3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務づけられることとなった。このような民間労働法制の改正を踏まえ、まず、国家公務員の育児休業等に関する法律と同様に、地方公務員の育児休業等に関する法律も本年1月に一部改正され、本年10月1日から小学校就学前の子を養育する職員を対象とする部分休業制度の拡充が図られることとなったため、条例を改正するものである。

【委員】

この部分休業制度が改正されたとのことである。今回の条例改正をする前とした後での比較、また、どのように活用しやすくなったのか確認したいので、改正前の制度について伺う。

【理事者】

まず、現在の部分休業については、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が1日について2時間を超えない範囲内で勤務時間の始め、または終わりにおいて、30分を単位として勤務しないことができる制度である。

【委員】

改正後はどのように活用しやすくなるのか。

【理事者】

今回、新たに1年につき10日相当、常勤職員については77時間30分を、一般職の非常勤職員については、1年につき当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間をそれぞれ超えない範囲内において、原則1時間単位で1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことができる形態が追加される。これを第2号部分休業という。あわせて、現行の部分休業は第1号部分休業というが、これについては、今までは勤務時間の始めまたは終わりにおいて取得制限があったが、これをなくし、勤務時間のどこでも取得できる仕組みになる。職員については、現行の2時間を上限とする第1号部分休業か、今回新たに追加される1年に10日相当を超えない第2号部分休業か、いずれかをまず選択することとなり、これは併用できない。したがって、この活用の仕方であるが、パートナーの一方が第1号部分休業を活用して、例えば保育園への送迎を担い、もう一方が今回追加される第2号部分休業を活用することで突発的な出来事に対応するなどの使い方を想定している。

部分休業制度の拡充について

【委員】

部分休業が取りやすいようにする制度改正で、改正後の部分休業には2パターンあるという説明だったと思う。1年間のうちに10日間休みを取るパターンと、2時間を上限とする部分休業を選択できるパターンだと思う。今までは始めと最後だけであったので、例えば9時からスタートする場合だと、最大で11時までの部分休業が取れて、最後だけの場合、例えば5時までとすると、3時から5時までの部分休業が取れたが、始めと終わりだけでなくもっと自由に、例えば10時から12時まででもいいし、午後1時から3時まででも部分休業を取ることができるようになるということであると思う。常勤職員で、小学校入学前の子供を育てる者は対象者ということであったが、常勤、非常勤の違いを分かりやすく教えてほしい。

【理事者】

まず、一般職非常勤の職員については、常勤職員と比較して勤務時間が短いこともあり、まず、1週間の勤務日が2日以下といった勤務日数が少ない職員については、そもそも部分休業を取得することができない。1日2時間を上限とする第1号部分休業では、1日の承認可能時間数を1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲としており、一般職非常勤職員は6時間15分以上の勤務時間がある日に取得可能となっている。

なお、第2号部分休業については、常勤職員は1年について77時間30分、一般職非常勤職員については、1年について非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間をそれぞれ超えない範囲内となっており、年間の取得可能な時間数に違いがある。

【委員】

丁寧に説明してもらっているが、分かりやすく確認させてもらいたい。常勤職員は先ほどの説明のとおり、1年間に10日間、2時間の部分休業が、最初と終わりだけではなく自由な時間に取ることができる。非常勤職員はそれぞれ勤務実態によって違いがあり、勤務時間が少ない者は取れないが、ある程度の時間働いている者は部分休業が取れるという認識でよいか。常勤職員も非常勤職員も部分休業の対象になるのか。

【理事者】

常勤職員も一般職非常勤職員も、それぞれ部分休業の対象となる。

【委員】

もう一点、在宅勤務等の併用も聞きたいと思う。今までは最初、例えば9時からしか休めなかった部分を、例えば午後1時から3時まで自宅で在宅勤務して、午後3時から5時まで部分休業を取ると、午後に家庭のことだとか、子育て、送り迎えとかもできるだろうと思うが、そういう併用は考えられているのか。

【理事者】

そういった併用は可能である。

【委員】

また、部分休業した場合の給与関係について、どのようになるのか伺う。

【理事者】

まず、職員が部分休業の承認を受けて勤務しないときは、その時間数に応じて給料と地域手当を減額することになる。また、部分休業により勤務しなかった時間の合計が30日を超える場合は、その期間を勤勉手当の算定期間から除算して減額する。

【委員】

具体的に職員が部分休業を取りたいと思ったときは、誰にどのような申請をすればよいのか。

【理事者】

部分休業を取得したい職員は、最初に1日2時間を上限とする第1号部分休業か、今回新たに追加される1年に10日相当の時間数を超えない第2号部分休業か、いずれを取得したいかを所属長に申し出る必要がある。この申出は毎年度実施する必要がある。

1日2時間を上限とする第1号部分休業については、あらかじめ取得したい期間について、曜日や取得時間帯を請求し、所属長は公務の運営の支障を判断して速やかに承認の可否を通知する。第2号部分休業については、取得したい日や時間をその都度、所属長に請求し、第1号部分休業と同様に、所属長は公務の運営の支障を判断して速やかに承認の可否を通知する。

【委員】

今、丁寧に説明があったことを要約すると、上司に申請書を出すということだと思うが、説明の中で、突発的な事例にも対応ができるような答弁があったと思う。1年間のうちに10日間というのは、年度の初めにということは十分分かるが、部分休業ではどれだけの突発的な事例に対応できるのか。

【理事者】

例えば、第1号部分休業と第2号部分休業を年度の途中で変更することも可能である。最初に、第1号部分休業か第2号部分休業か、どちらを取得したいか所属長に申し出る必要があるが、申出をしたときに予測できなかった事案が生じたことにより子供の養育に著しい支障が生じると認められる場合には、年度の途中であっても申出の内容を変更することができる。

【委員】

簡単に聞く。自分の子が急に発熱して、また、入院することになって、どうしても次の日、病院に連れていきたいとなったとき、朝一で上司に申請すれば、例えば午前中の2時間休みが取れるのか。

【理事者】

今の事例は第1号部分休業で2時間ということだと思うが、あくまでも事前に申請している範囲内であることが前提になるので、その状況によるかと思う。

【委員長】

できるという答弁でよいか。

【理事者】

第1号部分休業であれば時間帯を指定しているので、部分休業として取る場合は第1号から第2号への切替えが必要となる。また、部分休業以外で年次休暇などを活用してもらう方法もある。

【委員】

申請を上司がしっかりとチェックする体制も重要だと思うので、その辺はしっかり取り組んでもらいたい。そもそもこの条例改正は、県の職員が働きやすい環境づくり、そして仕事を一生懸命できるような環境づくり、長く県の職員を続けてもらうためものであると思う。しっかりとそうした目的が達成できるような取組を期待して、質問を終わる。

《請願関係》

なし

《一般質問》

【委員】

まず、選挙における期日前投票所について伺う。

7月20日に予定されている参議院議員通常選挙について、先日、ショッピングセンターなどの商業施設でも一部の日程で期日前投票ができるという報道を見た。商業施設などに期日前投票所を設置することは投票率の向上にも効果的な取組だと考えるが、このような期日前投票所の設置予定についてまず伺う。

【理事者】

7月20日執行予定の参議院議員通常選挙では、県内の184か所において期日前投票所が設置される予定である。このうち、アピタ、イオンなどの商業施設、ショッピングセンターや駅の構内など、頻繁に人の往来のある施設に設置される期日前投票所は14市8区において28か所設置される予定となっている。

参議院議員通常選挙 啓発ポスター

【委員】

次に、期日前投票所の設置は市区町村の選挙管理委員会が行うものであることは重々承知しているが、商業施設などへの期日前投票所の設置促進について、県としてはどのように取り組んでいくのか。

【理事者】

各種選挙の投票率が長期的に見て低落傾向にある中、投票率を向上させるためにも、商業施設など利便性の高い施設への期日前投票所の設置について市区町村の選挙管理委員会において取組が実施されている。県選挙管理委員会としては、市区町村の選挙管理委員会に対して先行事例の情報提供を行うとともに、設置を検討している団体には取組が推進されるよう必要な助言を行うなど、有権者が投票しやすい環境に取り組んでいる。

【委員】

身近な商業施設などに期日前投票所が設置されることを知らない有権者もいると考えるが、期日前投票所の設置場所について有権者にどのように周知していくのか。

【理事者】

期日前投票所の設置場所の周知については、設置主体である市区町村の選挙管理委員会において投票所入場券、選挙のお知らせへの記載や、市町村の広報紙、ホームページへの掲載などにより行われていると承知している。

県選挙管理委員会としても、商業施設などへの期日前投票所の設置をはじめとした有権者が投票しやすいよう市区町村選挙管理委員会が実施する取組について取りまとめ、6月30日に記者発表を行った。

また、あした7月3日公示日からは、有権者に投票を呼びかけるために開設する特設ウェブページに期日前投票所の一覧を掲載するなどして周知していく。

【委員】

先ほども触れたが、商業施設等に期日前投票所を設置することは投票率向上にも効果的な取組だと思う。本県最大の都市である名古屋市においても、一部の区で今回初めて設置されることとなり、私の地元、緑区においても、私の自宅の近所にあるショッピングセンターにも設置されることになった。投票所の様子をぜひ見てみたいので、今回、私もそこで投票したいと思っている。商業施設などの期日前投票所の設置は有権者の利便性の向上にも資するもので、投票率の向上にも効果的な取組であるとは考えているが、有権者の中には、身近な商業施設などに期日前投票所が設置されていることを知らない人も多いと思う。こうした取組が有権者に認知されるよう、市区町村の選挙管理委員会と連携して引き続きしっかりと周知することを要望して、この質問を終わる。

次に、職員のフレックスタイム制について伺う。

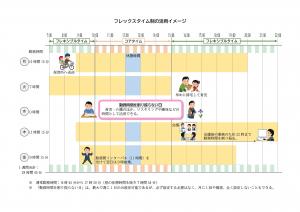

職員のワーク・ライフ・バランスの向上や採用難解消の目的から、全国の自治体では時間短縮や選択的週休3日制を含めたフレックスタイム制を導入する動きが広がっている。本県においても2026年1月からフレックスタイム制が導入されるが、このフレックスタイム制とはどのような制度なのか、まず教えてもらいたい。

【理事者】

本県が導入するフレックスタイム制は、職員の申告を考慮し、公務の運営に支障がないと認められる範囲において、4週間単位の総勤務時間155時間を維持しながら、出勤時間は7時から10時の間、退勤時間は15時から22時の間に15分単位で1日の勤務時間を柔軟に配分することができる制度である。また、週1日に限り勤務時間を割り振らない日を設けることで、いわゆる選択的週休3日という働き方も可能となる。

なお、地方公務員におけるフレックスタイム制は、民間企業におけるフレックスタイム制とは異なり、勤務時間の割り振りが完全に職員の裁量となるわけではなく、あくまで職員の申告に基づき所属長等が割り振ることとなる。

【委員】

そうすると、フレックスタイム制を利用した場合、勤務時間が日によって長短することとなると思うが、時間外勤務はどのように扱われていくのか。

【理事者】

フレックスタイム制においても、通常勤務の職員と同様、あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時間において時間外勤務命令に基づいて勤務した場合には時間外勤務となる。

なお、この場合の時間外勤務手当の支給割合についても、通常の職員と同様、100分の125となる。また、フレックスタイム制を活用することにより、業務の忙しい時期と暇な時期に合わせて業務時間を割り振ることで時間外勤務の削減が可能となる。

【委員】

フレックスタイム制の導入によってどのような効果が期待されると考えているか。

【理事者】

フレックスタイム制は、先ほど委員が述べたように、ワーク・ライフ・バランスの推進や職員一人一人の能力発揮、職員の健康確保、公務職場の魅力向上等に資するものであり、その結果として公務能率の向上や優秀な人材の確保につなげられるものと期待している。また、家事、育児、介護、病気治療、社会活動、ボランティア、趣味、学び直しなど、プライベートに費やす時間を大切にしながら、めり張りをつけてしっかり働くことに集中できれば、職員のモチベーションは向上し、能力を最大限発揮できる職場環境を実現できる可能性が高まると考えている。

加えて、フレックスタイム制を導入することにより、限られた時間を有効に活用することができるようになれば、時間のゆとりが生まれ、職員一人一人の様々なライフスタイルを実現するための多様で柔軟な働き方につながると考えている。

フレックスタイム制の活用イメージ

【委員】

職員のやる気や生活の充実が県民サービスの向上にもつながっていくと思うので、これからも働きやすい環境をつくっていってもらいたい。

【委員】

債券運用による含み損の問題を取り上げる。

これは新聞報道であるが、地方公共団体の基金において債券運用による含み損が出ているという報道があった。これは金利が上がってきていることで債券の価格が逆に下がってきている。つまり、過去に買った債券は、その価格を評価すると買ったときよりもマイナスになってきていると、このような状況だと思う。このために、県の基金の運用状況について確認したい。

まず一つ目、県の基金ではどのような資金運用を行っているのか。

【理事者】

資金企画課では、満期一括償還分の減債基金以外の基金については一元的に運用しており、大口の定期預金により運用している。また、満期一括償還分の減債基金については、県債の満期一括償還に備えるため、総務省の定めたルールに基づいて積み立てた分について、地方債等の債券による長期運用を中心に運用している。

【委員】

今、基金の一元的な運用と答弁があったが、この基金の一元的な運用はどのように行っているか。

【理事者】

基金の一元的な運用については、25の基金を大口の定期預金により運用している。運用期間は原則1年を上限としており、運用に当たっては一口を50億円として、定期預金先を複数の金融機関から引き合いにより預入利率を提示してもらい、高い利率を提示した金融機関を選定している。2024年度に預け入れた額については合計で2,700億円となっている。

【委員】

次であるが、満期一括償還分の減債基金、これは債券で運用しているとのことだが、この債券運用はどのように行っているのか。

【理事者】

満期一括償還分の減債基金の債券運用については、債券を満期まで保有することで元本と運用益を確実に確保している。運用の具体的な手法としては、金利の変動リスクを平準化し、長期的に安定した運用益が確保できるようにするため、将来にわたって各年度に満期を迎える債券の残高が一定となるように投資するラダー型運用という手法により行っている。2024年度末の時点で運用している債券の残高は7,907億円となっている。

【委員】

ラダー型、少し難しいが、今の満期一括償還分の減債基金の債券運用で私が一番確認したいのは、要は減債基金なので、いつ幾らお金が必要だということが完全に計画を立てることができるので、それに合わせて債券を買って運用していく、そのような運用の仕方と理解してよいか。

【理事者】

そのとおりである。

まず、債券運用における、いわゆる含み損とは、委員が示したとおり、債券の取得価格よりも売却価格のほうが低くなり、満期を迎える前に売却する場合は売却損が出る状態のことをいうと認識している。含み損がある債券についても、満期まで保有する場合は元本と利回りを確保することができ、損失は発生しない。

委員が冒頭で述べたように、含み損が問題となっている地方公共団体においては、財源が不足して基金を取り崩す必要がある場合にやむを得ず、満期を迎える前に債券を売却して含み損を確定した上で取崩しを行うことを検討する必要があるのではないかと認識している。一方、本県においては、満期一括償還分の減債基金において債券運用を行っている。この基金は、発行した県債の満期一括償還に備えるため、必要額を積み立てるものであり、債券運用可能な期間、債券運用可能な規模は明確である。また、県債の償還以外の目的で取り崩して活用することもない。したがって、全ての債券を満期まで保有する形で運用できることから、本県においては債券の含み損について想定する必要はなく、問題はないと考えている。

【委員】

減債基金を運用するために債券を保有し運用するわけであるから、それを今評価してほしいといって評価すると、もしかすると含み損があるのかもしれないが、愛知県のこの運用の仕方からすると、これはもう途中で売ることがない、満期まで持つ、つまり問題ないという理解でよいか。自分の言葉で言い直したが、確認したい。

【理事者】

そのとおりであり、本県においては問題ないと認識している。

【委員】

金利が少しずつ上昇してきているので、それぞれの運用益、これはやはり増加してきていると思うが、これも確認したい。

【理事者】

まず、基金の一元的な運用における大口定期預金による2024年度の運用益については約9億円と見込んでおり、2023年度の約3億円から6億円増加している。また、満期一括償還分の減債基金の債券運用による2024年度の運用益については約38億円と見込んでおり、2023年度の約26億円から12億円増加している。

今後も引き続き安全な資金運用を第一としながら、確実な運用益を確保できるよう基金の効果的な運用に取り組んでいく。

【委員】

要望する。金利が上昇する中で堅実な運用方法で着実に運用益を上げており、このことは大変すばらしいことだと思う。ただ一方で、金利が上がっていくと県債の利払い、これも増えていくことになる。引き続き、この資金の運用と調達の両面で効果的な取組を着実に進めてもらいたい。運用益を上げようと思うとどうしても堅実さが損なわれてしまう。堅実さにこだわっていこうと思うと逆に運用益は上がらなくなる。ここの部分を上手に県としてぎりぎりの線を追求して運用してもらえればと思う。

【委員】

県内の大学の魅力向上に関する取組について伺う。

私が大学にいた頃よりも今は少子化の影響がかなり出ており、今、各大学では、定員割れであるとか、また、いかにして優秀な学生を集めるかと、必死に大学改革を行っていると認識している。少子化の影響が如実に出ていると思う。

厚生労働省の調査によると、我が国における昨年の出生数は70万人を割り込んで、本県における出生数も現行統計制度となった1947年以降最少となっていると承知している。こうした人口動向を踏まえると、今後、大学進学を控える18歳人口の減少が深刻化していくことが見込まれている。

そのような中で、広い意味では、日本の国内や海外で有能な人材として自己実現ができる環境、これはグローバルな考え方だとは思うが、とはいいつつ、愛知県の発展のために、また、愛知の特色であるモノづくりの人材確保のためには、愛知県に人材が定着することが大切であるという側面は否定できないと思う。

そこで、大学生の東京一極集中が進む中で、本県では県内大学の魅力を向上させ、優秀な人材を呼び込むためにどのような取組をしてきたか伺う。

【理事者】

少子化が進行し、18歳人口の減少が見込まれる中、本県が2023年に実施した人口問題に係る基礎調査によると、本県からの転出理由は大学への進学が約3割と最も多くなっており、県内大学が優秀な学生の進学先として選ばれるよう、県内大学の魅力の向上が喫緊の課題となっている。

こうした中、本県では、デジタル人材などのモノづくりを支える優秀な人材を県内に呼び込むとともに、県内大学の魅力を向上させることを目的として、これまでに県内大学や地元経済界と連携した様々な取組を行ってきた。

デジタル人材の育成、確保に資する取組としては、2019年度から昨年度まで、愛知県経営者協会と連携し、大学生等が企業の協力の下、IT技術により課題解決に向けた新たな製品やサービスの開発に取り組む愛知県大学対抗ハッカソンを開催し、6年間で延べ367人の学生が参加した。

また、県内大学の魅力を広くPRし、県内大学への進学者の増加につなげる取組としては、2023年度から2年間、大学生の視点から県内の大学の特色や魅力を伝える広報動画を作成する県内大学魅力発信事業を実施し、これまでに延べ26大学を紹介する動画を制作し、SNSやウェブサイト上において発信している。

さらに今年度は、新たに県内大学の魅力向上を図るとともに、モノづくりを支える優秀な人材の定着を図る取組として、県内大学が企業等と連携して行う課題解決型学習、いわゆるPBLを充実させるための支援を行う課題解決型学習(PBL)支援事業を行っている。

大学は、知の拠点として地域の将来を支える人材の育成などの大変重要な役割を担っており、今後も県内大学の魅力向上に資する取組を進めていく。

【委員】

今PBLという話があった。これはプロジェクトベースドラーニングと定義されている。愛知県では県内大学の魅力向上を図るとともに、優秀な人材を確保するために、今年度から、PBL、課題解決型学習の県内大学での普及促進に向けた支援を進めていると答弁があった。この事業を実施する背景と今年度どのように具体的に事業を実施していくのか伺う。

【理事者】

大学が企業等と連携して実施する課題解決型学習(PBL)は、その導入により県内大学の実践的な学習の場の充実につながるとともに、企業側も就職活動を意識する前段階の学生に対して仕事や業界の魅力をアピールする機会を得ることができるという効果が見込まれる。例えばスマートフォンアプリのダウンロード数増加に悩む企業が学生に対してダウンロード数の増加につながる提案を課題として設定し、この課題に対して学生は試行錯誤しながら解決案を考えるというように、学生にとっては実践的な学習の場となり、企業にとっては若い世代の視点を取り入れた課題解決につながる。

一方、PBLの導入には、大学と企業等との間のマッチングや授業の進め方について専門的なノウハウが必要となることから、本県が実施した県内大学へのアンケートでは県による支援を求める声があった。

そこで、本県では今年度、県内大学の魅力向上を図るとともに、大学生に対するモノづくり産業をはじめとした県内企業に対する理解の向上に資する取組として、PBLの導入促進を目的とした事業を実施することとした。

具体的には、PBLに精通した有識者を招いたセミナーを開催するとともに、大学と企業等の関係者が一堂に会する交流会を開催することでノウハウの共有やマッチングの促進を図っていくほか、PBLに深い知見を有したアドバイザーを設置し、希望する大学や企業の関係者への助言を行うことでPBLの導入に関する悩みを解消し、導入促進につなげていく。

PBL導入支援フォーラム チラシ

PBL導入支援フォーラム

【委員】

市町村、地方自治体も同じことが言えると思う。止まらない人口減少を食い止めるために、住みやすさというようなキーワードで地方自治体も都市間競争しているのを目の当たりにできる。今回の魅力向上により優秀な人材を愛知県に確保することは、ひいては日本のモノづくりをリードする愛知県の責任というか、そういう立ち位置として、絶対東京に負けないように県として全力で取り組んでもらいたい、人材確保に全力を挙げてもらいたいと要望して終わる。